Софье Андреевне простится все…

А как же Софья Андреевна? - спросите вы. Она ведь тоже в конце жизни Толстого не только сама верила, но и других смущала этими слухами.

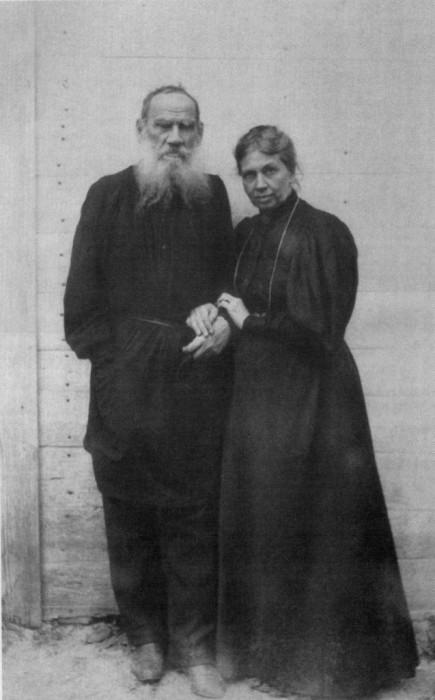

К 1910 году 66-летняя Софья Андреевна была до предела измучена бесконечными поисками завещания Толстого, что было частью ее непосильной борьбы с коварным Чертковым за деньги и за душу своего мужа. У нее развилась на этой почве тяжелая истерия, связанная еще и с тем, что она безумно боялась грядущей славы сократовой Ксантиппы, сварливой жены, отравляющей жизнь мужа-гения. Поэтому, помимо завещания, она искала еще и тайные дневники Толстого, чтобы вымарать оттуда все, что могло нанести урон безупречному образу преданной жены-соратницы великого мужа, каковой она искренне себя полагала.

Кроме всего прочего, нужно помнить, что беспрерывно рожая, графиня Толстая, почти всех своих бэби сама, как простая крестьянка, выкормила грудью. На этом часто, невзирая на ужасающую боль порванных сосков, садистки настаивал Левочка, за что сегодняшние феминистки не задумываясь, заклеймили бы его «мужским шовинистом». Он не позволял ей прекращать кормление, так как (цитирую по памяти) «недопустимо ведь сманивать деревенскую женщину от ее собственного новорожденного младенца, чтобы, напялив на нее сарафан с кокошником, заставить кормить чужих младенцев». Илья Львович Толстой посчитал, что его мать из первых 27 лет своего замужества, 13 раз рожала, 10 лет - была беременна, и 13 лет - кормила грудью. Ей выпало похоронить 5-ых своих малышей, не считая дочери Маши, умершей 36-ти лет. Самой страшной потерей была смерть скарлатиной шестилетнего Ванечки, последнего ребенка, всеобщего любимца и баловня, Прелестный мальчик, вслед за отцом одинаково одаренный и нравственно и литературно, был единственной надеждой отца на роль продолжателя дела его жизни.

Вот какую жизнь, судя по рядовому отрывку из ее дневника того времени, когда Ванечке было два года, вела его мать:

«Этот хаос бесчисленных забот, перебивающих одна другую, меня часто приводит в ошалелое состояние, и я теряю равновесие. Ведь легко сказать, но во всякую данную минуту меня озабочивают: учащиеся и болящие дети, гигиеническое и, главное, духовное состояние мужа, большие дети с их делами, долгами, детьми и службой, продажа и планы Самарского именья…, издание новое и 13 часть с запрещённой «Крейцеровой сонатой», прошение о разделе с овсянниковским попом, корректуры 13 тома, ночные рубашки Мише, простыни и сапоги Андрюше; не просрочить платежи по дому, страхование, повинности по именью, паспорты людей, вести счёты, переписывать и проч. и проч.- и все это непременно непосредственно должно коснуться меня».

Не слабый круг занятий для 46-летней русской графини, не правда ли? А ведь она делала много больше, чем отмечено в этой дневниковой записи. Например, по мере поступления в этот мир ее бесчисленных детей, а потом и внуков, она сама шила им «приданое» в виде распашонок и пинеток. Знаменитая блуза Толстого под ремешок (толстовка) и штаны, в которых он, пока не заговорит бегло по-французски, ничем не отличался от так называемых «темных», тоже сшиты ее руками. «Темными» С.А. звала крестьян, и других паломников низшего звания со всей России, круглогодично осаждавших Толстого в Ясной. Но все-таки главный (не считая детей) жертвенный подвиг ее жизни – бесконечно «переписывать» (о чем она как бы вскользь упоминает в дневнике) толстовские тексты, которые он так же бесконечно правил. Только неподъемную «Войну и Мир» она шесть или семь раз от начала и до конца переписала своей рукой.

Софья Андреевна владела двумя языками - французским и немецким, переводила на французский философские произведения Толстого, у нее было высшее, хотя и заочное, университетское образование. Она была более чем незаурядная, но, тем не менее, вполне земная женщина, преданная своим уже взрослым и подверженным многим порокам сыновьям, больше, чем остальному человечеству, которое с маниакальным упорством хотел изменить своими писаниями ее муж. За то, что она не смогла встать вровень с человеком, обронившим однажды: «Захожу в комнату, там трое бородатых мужиков играют в карты и пьют вино, пригляделся - мои сыновья», пусть тот, кто смог бы, бросит в нее камень.

Так к чему это я все горожу? А к тому, что Софье Андреевне, вышеописанный эпизод со ссылкой на дневник молодого Толстого, как и многое другое, - простится, а «копателям в драгоценных биографиях» (не хочу называть имена) – нет.

Судить ее не смеет никто. Она начинала семейную жизнь с рачительным помещиком, выгодно скупавшим земли в Башкирии, который успел прославиться гениальной автобиографической трилогией. А закончила – со стихийным анархистом, отрицающим все государственные институты, от суда и армии до частных прав на землю и собственность, и живущим аскетом по принципам рассудочной христианской морали, которые, сознательно убивая в себе громадный художнический дар, излагал в назидательных рассказах и баснях для народа. И это в то время, когда религиозно почитающее его человечество, и в первую очередь сама Софья Андреевна, ждали от него новых шедевров, наподобие «Анны Карениной», или, на крайний случай, «Крейцеровой сонаты», в которой, и это отличало его от остальной пишущей братии, отделить Толстого-проповедника от Толстого-художника не представляется возможным. К концу жизни в своих дневниках он не переставал каяться в грехе исключительной любви к дочерям и в неприязни к сыновьям. Всех их, как, впрочем, и остальное человечество, полагалось ему любить одинаково ровной любовью. А это значит – не любить никого. Могла ли хоть одна женщина в мире пойти вслед за мужем по этому пути?

То, что начиналось для юной Сонечки вымечтанным ею и ее избранником «семейным раем», закончилось к моменту духовного перелома в жизни Толстого, полной его противоположностью:

– Уж если нужно сравнение, то брак следует сравнивать с похоронами, а не с именинами, – говорил Лев Толстой. – Человек шёл один – ему привязали за плечи пять пудов, а он радуется. Что тут и говорить, что если я иду один, то мне свободно, а если мою ногу свяжут с ногою бабы, то она будет тащиться за мной и мешать мне.

– Зачем же ты женился, Левочка? – спросила графиня.

– А не знал тогда этого.

– Ты, значит, постоянно меняешь свои убеждения. (что, вообще говоря, происходило с Л.Н. не только в оценке брачных отношений - СТ)

– Сходятся два чужих между собою человека, и они на всю жизнь остаются чужими. ,

(Из воспоминаний друга семьи Александра Гольденвейзера)

Нелюбовь Толстого к взрослым сыновьям (при всем отличии его личных отношений с каждым из них) симметрично уравновешивалась крайней неприязнью Софьи Андреевны к любимым младшим дочерям Толстого, Марии и Александре.

Толстовские барышни, Маша и Саша, в отличие от сыновей, с отрочества разделяли мировоззрение отца. Все они, включая старшую Таню, одинаково любимую и матерью и отцом, лечили и учили яснополянских крестьян. Кроме того, подражая боготворимому отцу, они придерживались строжайшей вегетарианской диеты. Софья Андреевна считала это чрезвычайно пагубным для здоровья юных, еще не рожавших дочерей. Время показало, что она была права. Впоследствии это привело Татьяну и Машу к бесчисленным выкидышам. Саша, преданнейший друг и главная помощница отца в последние годы его жизни, была вынуждена сойти на время с этой губительной диеты, так как она несовместима с лечением от чахотки, к которой она была генетически предрасположена со стороны отцовской родни. Преданность отцу обошлась младшей дочери Толстого грядущим женским одиночеством. Саша будет тем единственным членом семьи, кого Толстой разбудит в ночь ухода, с кем будет держать связь и кто 7 ноября 1910 года закроет ему глаза на станции Астапово. Она станет первым смотрителем ясно-полянского дома-музея. Потом, после ареста и тюрьмы, уедет в Америку, где откроет, на радость полумиллиону русских иммигрантов, обустроившимся с ее помощью в Америке, включая, между прочим, самого Набокова, ферму в штате Нью-Йорк, учредит «Толстовский Фонд», напишет великолепные воспоминания в двух томах «Отец» и «Дочь». Но замуж Александра Львовна так и не выйдет, что в свете всего вышеперечисленного не представляется таким уж важным событием в жизни женщины. По меньшей мере, такой женщины.

Чем хорош свободный формат? Тем, что, несмотря на кажущуюся неуместность следующей цитаты, я ее все-таки приведу.

В ноябре 1956 года во время ввода советских войск в Венгрию на массовом митинге в «Мэдисон-сквер-гарден« Александра Толстая выступила по-русски с призывом, который был передан по «Радио Свобода«:

«Солдаты, офицеры и генералы Советской Армии! Русские люди и братья! К вам обращается Александра Толстая - дочь Льва Толстого и президент Международного Толстовского фонда… На чьей вы стороне? На стороне мужественного венгерского народа, который, презрев террор и лишения, страдания, муки и даже смерть, с голыми руками выступил против своих поработителей… Или вы с врагами и палачами русского народа, которые заставили вас пролить кровь героев-венгров, борющихся за свою и вашу свободу?»

Что и говорить, не посрамила младшая дочь Толстого имени своего отца, ни при его жизни, ни после его смерти.

Между прочим, именно рождение Саши предотвратило первый уход Толстого. 18 июля 1884 года, получив известие, что у графини начались схватки, он вернулся домой. Его подтолкнуло на этот шаг участие в переписи 1882-го года, после чего роскошь существования его семейных сделалась дня него еще более непереносимой. Роскошь была относительная. В Ясной не было ни водопровода, ни электричества. Но он с недавнего времени сравнивал жизнь своих детей не с беспечным существованием их сверстников из других привилегированных семей, а с полной недетских забот и страданий жизнью бездомных городских сирот.

«Я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто барски накрытого стола, ни экипажей, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог видеть рядом с этим голодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого».

Он планомерно одно за другим изгонял из своей жизни последние из немногих остающихся в ней наслаждений, пока не добрался до главного из них - наслаждения художественным творчеством. Отрывая время от писания, пока позволяли ему силы, пахал, косил, помогая беднейшим из яснополянских крестьян, подшивал износившиеся чуни их детям, а еще тачал сапоги яснополянскому своему соседу – помещику Афанасию Фету. Сапоги эти (кривые, как злорадно замечала в дневнике Софья Андреевна) не так давно видела своими глазами в Хамовническом доме-музее Толстого. И ничуть не кривые, а прекрасные качественные изделия из кожи. И косил он, и пахал, и тачал сапоги, чтобы сократить пропасть, разделяющую его жизнь от жизни простых людей. Тем не менее, видение ужасающей нищеты обитателей московских трущоб, которую он имел возможность так близко наблюдать во время московской переписи, сделалось непреходящей пыткой для его сверхчувствительной совести. Неизбывный комплекс вины перед тем самым народом, о котором Софья Андреевна обмолвилась в своем дневнике - «он мне гадок со своим народом», стало для него к концу жизни совершенно непереносимым.

Помнится, что в среде советской технической интеллигенции, поголовно помешанной на Стругацких, (в отличие от Толстого, как раз безнадежно устаревших со сменой режима), к «опрощению» Толстого относились с большой иронией. В многочисленных НИИ обеих столиц любили рассказывать такой анекдот: «Ваше сиятельство, плуг подан к парадному! Изволите пахать?»

Чем больше я погружалась в Толстого, тем менее смешной и более подлой казалась мне эта шутка.

Рука протянутая через поколения

Я слышу всё томленье духа

С Еклезиаста до меня.

А. Солодовников

Говорят, что в отличие от «исследователя демонов человеческой души» Достоевского, Толстой старомоден, дидактичен, не вписывается в контекст современного и насущного, ни в жизни, ни в литературе.

Ну, это как для кого. Для меня ничего современней, насущней и книг Толстого, и истории его жизни не существует. Если не бояться пафоса, то Толстой, как он сам сказал когда-то о книгах Герцена, это рука, протянутая через поколения. Надо только дотянуться до нее...

Мне жаль людей, не читающих Толстого.

Они не прочли «Записки сумасшедшего» - небывалое до того в мировой литературе описание внезапного, неконтролируемого приступа тоски, отчаяния, и страха, поразившего вполне благополучного, здорового, и состоятельного человека, и от которых ему, как бы он ни уговаривал себя, не убежать, не спрятаться, не спастись. В учебники по психиатрии оно вошло под именем «арзамасский ужас», который по Толстому – «красный, белый, квадратный…».

Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг опять вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, такая…,какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно».

Сегодня героя автобиографических «Записок сумасшедшего» непременно «посадили» бы на прозак или другие антидепрессанты.

Этот ужас когда-нибудь испытывал каждый из нас. Он, как и сам Толстой, вечен, вневременен, а значит, – современен.

Выбросившие Толстого из свой жизни, не поймут, стоя у смертного одра близкого, какое таинство совершается в нем в эти последние мгновенья его земного существования. Ведь они не прочли «Смерть Ивана Ильича», в душу которого именно в этот наивысший экзистенциальный момент жизни своего героя каким-то сверхъестественным чутьем удалось проникнуть его творцу. Что может быть современнее ощущения ничтожности прожитой жизни ввиду приближающегося ее конца?

Один мой знакомый обмолвился как-то, что в аккурат каждый год накануне Судного Дня (Йом-Киппур) перечитывает «Смерть Ивана Ильича». Ничего бы в этом не было удивительного, если не знать, что человек этот – кроме того, что физик и профессор одного из израильских университетов, еще и ортодоксальный еврей. Так вот, в этом тексте Толстого, сказал он мне, он находит такие глубины, которые сопоставимы для него только с непостижимыми тайнами Талмуда. Из своих частых набегов на Питер, я, если повезет, привожу новые книги по Толстому, которые покупаю обычно в двух экземплярах, для себя и для него. Он навел меня на «Загадку Толстого» Алданова. Глупо даже спрашивать, является ли этот человек моим «братом во Толстом».

Как-то мне попался на глаза результат интереснейшего опроса проведенного в Англии среди более чем тысячи респонденток в возрасте от 18 до 25 лет.

Так вот, оказалось, что две трети из опрошенных молодых женщин предпочитают большую грудь высокому IQ. Они верят, что в этом случае им будет легче вызвать к себе романтический интерес мужчины. Результаты опроса вызвали недоумение у лица, его проводящего, который не мог понять, как в наше время женщины могут ставить «внешность» выше «ума».

Этот человек наверняка не читал «Крейцерову Сонату». В противном случае, он понял бы, что удивляться нечему и что в этом деле «нет ничего нового под солнцем», о чем бесстрашно не сказал бы Толстой 150 лет назад.

«…Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать, женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, изобличенной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье, - всякая всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат все врет о высоких чувствах - ему нужно только тело, и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные…».

Что-то я, вслед начетчику Черткову, увлеклась утилизацией Толстого - вроде, как читать его надо для какой-то практической цели или выгоды. А на самом-то деле читать Толстого надо исключительно для наслаждения, чистейшего, беспримесного и бескорыстного. Вот хоть что взять, хоть начало «Хаджи Мурата»:

«Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года…».

Кто из авторов утомительно-затейливой прозы, номинантов всяческих «больших» и «малых» букеров», решится сегодня начать свою повесть так пленительно просто, как это сделал Толстой. да чтобы в результате вышла проза такой невероятной мощи и красоты, как «Хаджи Мурат»?

Слова «затейливая проза» тотчас приводят на ум литературу «потока сознания» прошлого века, авторы которой смело пошли по бессознательно проложенной Толстым стезе, который, не зная, что изобрел новый художественный метод, применяет его в предсмертном монологе Анны. Звучит этот монолог, как подслушанный разговор героини с самой собой, в котором отрывисто и непоследовательно перемежаются важные для нее мысли с рассеянно наблюдаемыми за окнами кареты строениями, вывесками, случайными уличными сценами:

«Вот им хочется этого грязного мороженого. Это они знают наверное, - думала она, глядя на двух мальчиков, остановивших мороженника, который снимал с головы кадку и утирал концом полотенца потное лицо. - Всем нам хочется сладкого, вкусного. Нет конфет, то грязного мороженого. И Кити так же: не Вронский, то Левин. И она завидует мне. И ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити меня. Вот это правда. Тютькин, coiffeur. Je me fais coiffer par Тютькин... Я это скажу ему, когда он приедет, - подумала она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что ей некому теперь говорить ничего смешного. - Да и ничего смешного, веселого нет. Все гадко. Звонят к вечерне, и купец этот как аккуратно крестится! - точно боится выронить что-то. Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бранятся. ».

Вот эта фиксация рвущегося сознания Анны и есть несомненный образец того, что после Толстого стали называть «потоком сознания»:

В литературе модернизма, наиболее ярко представленной «Улиссом» Джеймса Джойса, спонтанно изобретенный Толстым прием, не нарушающий драгоценной художественной ткани его текстов, стал назойливо обнаженным и самодовлеющим формалистическим методом.

Этим летом меня случайно угораздило оказаться в Дублине ни днем раньше, ни днем позже, а точь-в- точь 16 июня. Каждый год в этот день фанаты джойсовского «Улисса» празднуют Bloomsday. В День Блума тысячи людей со всего света, одетые в шляпы, шляпки и костюмы начала века как угорелые носятся по городу, так как им нужно оббежать все адреса, по которым в течение одного дня, а именно, 16 июня 1904 года, отметился Леопольд Блум, главный герой культового романа литературного нобелианта Джеймса Джойса. Я не любитель вымороченной прозы, и «Улисса» дальше второй страницы не прочла. Но обожатели «Улисса» во всем мире легко ориентируются в топографии улиц Дублина, прописанной в нем автором с точностью Google map, даже и без того, чтобы посетить Дублин в Bloomsday. Все они ужасно гордятся нобелевкой своего кумира. А что до Толстого, так он сам от нее в 1906 году отказался. Ему все эти сиюминутные признаки земной славы были к тому времени, как собственно, и всегда, безразличны, если не отвратительны. И безо всяких наград, его непомерно разросшаяся к началу нового века личность привлекала в Ясную паломников со всего мира, на виду которого он, как новоявленный Будда или Христос, и прожил последние десятилетия своей жизни.

…Постепенно в мире моей души Толстой стал занимать такое громадное место, что ко времени окончания института пришлось потесниться даже Бунину, не говоря о Куприне.

Такой вот у меня получился извилистый «путь к Толстому».

Добавить комментарий