В годы моего студенчества существовал негласный кодекс, которому должна была следовать любая уважающая себя питерская девица. Он заключался в абсолютном предпочтении черного кофе - чаю, коньяка - ликерам, джаза - фолку и Достоевского - Толстому. Родившись и выросши в «городе на Неве», я, тем не менее, проигрывала тут по всем пунктам. Первые три – пустяшные, о четвертом же стоит поговорить. Тем более, что в этом году исполнилось 190 лет со дня рождения Толстого. А еще потому, что на дворе стоит поздняя осень – самое что ни на есть толстовское время. Время его ухода и смерти. Писать о таком нечеловечески громадном явлении как Толстой в терминах формального литературоведения не по моим малым силам. А вот если стихийно, в свободном формате, с вольными остановками на «примерах из личной жизни» и, вообще, как бог на душу положит – вполне по моим.

Вначале была «Исповедь»…

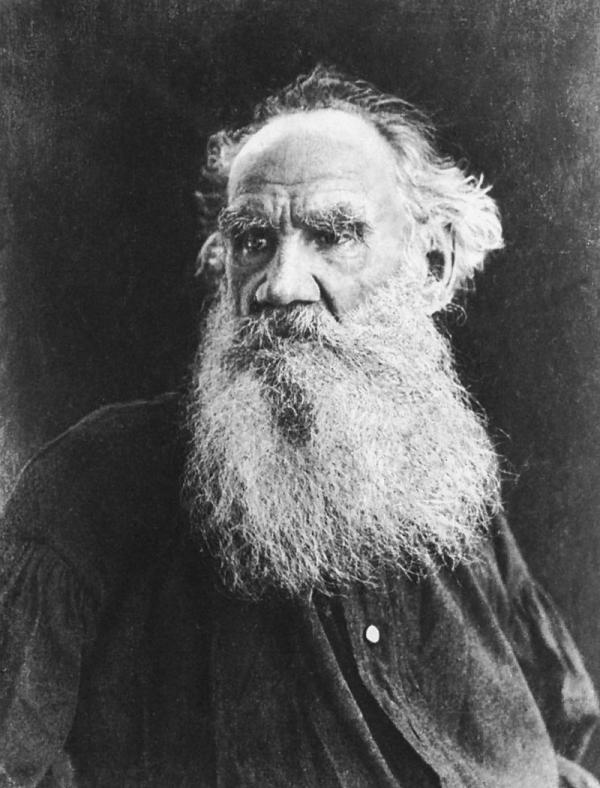

Есть, говорят, в архиве фильмов ветхих,

теперь мигающих подслеповато,

яснополянский движущийся снимок:

старик невзрачный, роста небольшого,

с растрепанною ветром бородой,

проходит мимо скорыми шажками,

сердясь на оператора. И мы

довольны. Он нам близок и понятен.

Мы у него бывали, с ним сидели.

Совсем не страшен гений, говорящий

о браке или о крестьянских школах...

Набоков,"Толстой".

Я полюбила его, полюбила в чем была, еще студенткой.

Но пришла к Толстому противоестественным путем: взрослыми глазами прочла после школы не «Анну Каренину», а «Исповедь». Даже на фоне трех других известных человечеству «Исповедей», толстовская пронзает какой-то мучительно беспредельной, до полного самоуничижения открытостью. Вот как, оборачиваясь назад, видит свою жизнь 54-летний автор. Ну чем вам не drugs, sex, and rock-n-roll:

«Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал…».

Все это сплошной самооговор и преувеличение. Он был молодым русским аристократом, вел обычную жизнь человека своего круга, и убивал, разумеется, только на войне. Необычной была неодолимая и мучительная попытка разрешить главный вопрос бытия, заданный им в «Исповеди» самому себе: «Какой смысл может быть в существовании, без остатка уничтожаемом смертью?»

«Исповедь» - история духовных терзаний человеческой души, ищущей ответа на этот единственно важный для «человека разумного» вопрос, сбила когда-то спесь с самодовольной и переполненной «живой жизнью» и стихами Бродского питерской девицы. Я тогда и Пушкина-то толком не зная, ужасно гордилась своей начитанностью во всем самиздатном, полузапретном, и оттого еще более почитаемом и модном. Жизнь, невзирая на «свинцовые мерзости» советской эпохи, казалась упоительно-нескончаемым праздником, куда «духовные терзания» если и допускались, то в виде несбыточной мечты о приобретении югославской дубленки. Но даже столь легкомысленных, совершенно чуждых богоискательству и поиску смысла жизни пассажиров, какой была я в ту пору, «Исповедь» как бы против воли затягивала в свою неодолимую воронку. Каким же магнетизмом должен был обладать этот текст…

Знакомство с «Исповедью» подвигнуло меня прочесть огромный корпус его писем и дневников. Мне нравилось, что письма русским царям, он начинал с умилительной простотой: «Любезный брат», а потом ставил им, русским царям, планку такой нравственной высоты, что взять ее было бы немыслимо не только его августейшим респондентам, но и многим толстовцам. Убеждая Александра III в марте 1881-го не казнить террористов – убийц его отца, он пишет царю, с которым никогда не встречался, с непринужденностью царского духовника (которым его никто не назначал):

«…Прежде обязанностей царя у Вас есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанности царя и должны сойтись с ними. Бог спросит Вас именно об исполнении человеческих обязанностей...».

Победоносцев, на чей стол легло это письмо, не решился передать его царю.

Жизнь регулярно посылала мне встречи, чаще эпизодические, с людьми, так же как и я «порченными» Толстым. Первый из этой бесценной породы моих «братьев во Толстом» против любых ожиданий обнаружился в пансионате под Ленинградом, где мы с мужем, еще совсем молодые, бездетные и потому беспечные, отдыхали в конце 70-х. Мы были тогда ужасно щепетильны к неучастию во зле, и в моем кругу не могло быть никого, хоть одним боком причастного к любым структурам презираемой нами власти. Роман, так звали этого человека, годившегося нам в отцы, оказался... партийным аппаратчиком Тульского Обкома Партии, подвизавшимся там в отделе культуры. А в Туле и области главный культурный объект – это… Совершенно верно. Это - «великий писатель земли русской» и его Ясная Поляна. Именно тогда я впервые оценила мудрость русского присловья - «на ловца и зверь бежит».

Жизнь прекрасна своей непредсказуемостью. Вопреки всему плохому, что я как бы заранее знала о таких людях, Роман оказался «пропитанным» не постылой партийной идеологией, а живым Толстым. Причем, его, так же как и меня, особенно волновали обстоятельства ухода его из Ясной, и нам не хватало столовских обедов и ужинов, чтобы наговориться об этом. Муж, причем исключительно из меркантильных интересов, вовсе не возражал против этой дружбы, так как наш новый знакомец, растроганный моей любовью к Толстому, взял в привычку угощать нас невиданными деликатесами. Помню конфеты под названием «Могила Толстого», каковая и была изображена на нарядной обертке. Изготовлены они были из великолепного горького шоколада, что, по всей видимости, должно было подчеркнуть горесть утраты национального гения. Это при том, что выпуск их (очень ограниченной партией, разумеется) был приурочен к вполне радостному событию - наступающему 150-летию Толстого. Последнее обстоятельство, казалось бы, взывало к изображению на кондитерских изделиях толстовской люльки или его же крестильной рубашечки. Однако привыкшие жить в мире узаконенного абсурда и всеобщего дефицита, мы с мужем радостно поедали «могилу Толстого», запивая ее чем-то изысканно-ароматным из толстовской же юбилейной коллекции для «узкого круга». Пробка, как сказали бы сейчас, эксклюзивной бутылки, была выполнена в виде головы нашего общего с Романом кумира, легко узнаваемого по косой стеклянной бороде.

Разъезжаясь, мы обменялись адресами и через какое-то время получили большую посылку из Тулы. В ней были юбилейные издания книг из серии «вокруг Толстого». Был уникальный сборник, составленный из коротких биографий всех (и предков и потомков) персонажей его родословной; был «Уход Толстого» Бориса Мейлаха, был мемуар его свояченицы Татьяны Кузьминской, о котором Толстой сказал когда-то: «Наташа Ростова сошла со страниц моего «Войны и мира“ и написала воспоминания»; и еще много чего не менее завлекательного. Но особенно обрадовалась я впервые изданным «Дневникам» Софьи Андреевны. Это был роскошный подарок, благодаря которому можно было предаваться увлекательнейшему по меркам брежневского безвременья занятию. Открывать ее и его дневник на одной и той же дате, узнавая и сравнивая, чем жила в этот день графиня Толстая и что мучило в те же часы ее великого мужа.

Бермудский Треугольник: Толстой, Софья Андреевна, Чертков

«Они разрывают меня на части.

Иногда думается уйти от всех»

Толстой, Дневник

Особенно трагичными дневниковые записи делаются в дневниках и Софьи Андреевны и самого Толстого к 1910-му году, когда жизни его в «лучшем из миров» оставалось несколько месяцев.

Чтобы понять, что стоит за записями того рокового года, нужно знать, что к тому времени неразрешимым кошмаром его жизни стала испепеляющая ненависть графини к Черткову, их взаимное, неутихающее соперничество за душу и любовь Толстого. Софья Андреевна возглавляла «партию сыновей». Чертков, которого вместе с дочерью Сашей, Толстой назначил своими душеприказчиками, - партию «Черткова». Владимира Черткова, самого именитого толстовца среди всех толстовцев, Левочка называл «милым другом» и «удивительно одноцентренным с ним» человеком. Как он, вечный искатель истины, мог не разглядеть за «толстовством» Черткова сухой фанатизм и начетничество - это загадка загадок.

Шутить с Чертковым не дозволялось никому. Даже Толстому. Известен случай, когда Толстой за столом хлопнул его по залысине, на которой растеклось красное пятно от раздавленного комара. Все засмеялись, а Чертков, неуклонно проводящий в жизнь принцип «не убий», возмущенно воскликнул: «Лев Николаевич, как вы могли лишить жизни живое существо!» «Нельзя жить так подробно, Владимир Григорьевич», - ответил ему Толстой. Хотя остроумный ответ Толстого приписан ему позднейшим литературным анекдотом, ответ этот необыкновенно ему идет.

Постылое нравоучительство Черткова особенно зримо проявляется в другом, тоже реальном, но звучащем анекдотически эпизоде: «Работали для него (Черткова – СТ) как-то мужики и, конечно, по окончании стали просить на водку. Чертков вышел к ним и заявил, что «на водку» он дать им не может, а вместо того предложил купить для них на эти деньги книжек или Библию. Тут же он вынул брошюру о вреде пьянства и прочел ее мужикам». Сравнить разве с Толстым, который, по расхожему мнению обывателя, был всегда хмур, строг и монолитно серьезен. Вот что он сказал о повсеместно создаваемых под влиянием его писаний «обществах трезвости»: «Если не пить, так не к чему собираться. А если уж соберётесь, так надо выпить». Жванецкий отдыхает, не правда ли?

Как отвратительна (по крайней мере, для меня) душная гладкопись писем «милого друга» к Толстому. Фальшивые, хитроумно скрывающие под поддельным смирением наглые требования «ради общего дела» пренебречь интересами семьи, и при этом, источающие дешевую лесть в адрес Толстого, - они лучшее доказательство верности интуитивных догадок Софьи Андреевны о дьявольски-переливчатой сущности Черткова. «Одна его «говорящая» фамилия чего стоит», - любила повторять она в своих письмах и дневниках.

Жаль, что ограниченные рамки этого трудно определимого по жанру текста не позволяют привести цитаты из упомянутой переписки, не говоря о том, чтобы углубиться в «жизнь и судьбу» этого наиболее духовно близкого Толстому человека, одинаково отличившегося и в искреннем служении его идеям, и в том, чтобы на паях с Софьей Андреевной превратить в ад последние годы его жизни. В любом случае, нельзя не упомянуть, что уникальное 90-томное собрание сочинений Толстого (выходило в свет с 1928 по 1958), – результат титанического труда Черткова, завершенного уже после его смерти. Завладеть этим сказочным изданием было когда-то моей несбыточной мечтой. Сегодня она сбылась благодаря тому, что превосходно откомментированное чертковское издание было недавно оцифровано в рамках общероссийского гуманитарного проекта.

Так вот, у Черткова Толстой хранил тайное завещание, которое лишало прав собственности на издание толстовских сочинений, написанных после 1881-го года (начало духовного переворота) его семью. Дочери Таня и Саша, давно сами отказались от этих прав. Но Софья Андреевна, во многом идущая на уступки своему мужу, который все более обращался в «яснополянского святого», тут встала насмерть. Со всей нерассуждающей силой своего необузданного чадолюбия она бросилась на защиту материальных интересов беспутных, но горячо любимых сыновей, о которых она сама, впрочем, как то обмолвилась, что у обычных людей дети как дети, а мой-то гений кого нарожал.

Вот теперь будет понятна запись в Дневнике Софьи Андреевны от 16 октября 1910-го года:

Лев Ник. объявил, что едет к Черткову… оделась и вышла пройтись, но вернулась, отозвала мужа и тихо, почти шепотом, ласково ему сказала: «Если можешь, Левочка, погоди еще ездить к Черткову, мне ужасно тяжело!»

Он уже с большей досадой повторил, что не хочет ничего обещать. Тогда я ушла, лазила по каким-то оврагам, где меня трудно бы было когда-либо найти, если б мне сделалось дурно. Потом вышла в поле и оттуда почти бегом направилась в Телятинки (имение Черткова по соседству с Ясной Поляной – СТ), с биноклем, чтобы видеть все далеко кругом. В Телятинках я легла в канаву недалеко от ворот, ведущих к дому Чертковых, и ждала Льва H-а. Не знаю, что бы я сделала, если б он приехал; я все себе представляла, что я легла бы на мост через канаву и лошадь Льва Ник-а меня бы затоптала…

В пятом часу я ушла и опять пошла бродить. Стало темно, я пришла в сад и долго лежала на лавке под большой елкой у нижнего пруда. Я безумно страдала при мысли о возобновлении сношений и исключительной любви к Черткову Льва Николаевича. Я так и видела их в своем воображении запертыми в комнате, с их вечными тайными о чем-то разговорами, и страданья от этих представлений тотчас же сворачивали мои мысли к пруду, к холодной воде, в которой я сейчас же, вот сию минуту, могу найти полное и вечное забвение всего и избавление от моих мук ревности и отчаяния! Но я опять из трусости не убила себя, а побрела, не помню даже, какими дорожками, к дому. Когда стало совсем темно, и я увидела в окнах Льва H.–а свет (значит, он проснулся), меня пошли искать с фонарями. Алексей-дворник меня нашел.… Пришла домой, вся окоченела от холода; все притупилось; я, не раздеваясь, села и так и сидела, не обедая, не снимая кофточки, шляпы и калош, как мумия. Вот как без оружия, но метко убивают людей…

Когда я вечером спросила Л. Н., зачем же он меня измучил, не сказав, когда я его спрашивала, поедет ли он к Черткову,– он мне с злобой начал кричать: «Я хочу свободы, а не подчиняться твоим капризам; не хочу быть в 82 года мальчишкой, тряпкой под башмаком жены!» И много еще тяжелого и оскорбительного говорил он, а я страдала ужасно, слушая его. Потом сказала ему: «Не так ты ставишь вопрос: не в том дело, не так ты все толкуешь. Высший подвиг человека есть жертвовать своим счастьем, чтоб избавить от страданий близкого человека». Но это ему не нравилось, и он одно кричал: «Все обещания беру назад, ничего не обещаю, что хочу, то буду делать» и т. п.».

Толстой, Дневник, 16 октября, 1910:

«…Сказал за завтраком, что поеду к Чертковым. Началась бурная сцена, убежала из дома, бегала в Телятинки. Я поехал верхом, послал Душана (личного врача Л.Н. –СТ) сказать, что не поеду к Чертковым, но он не нашел ее. Я вернулся, ее все не было. Наконец, нашли в 7-м часу. Она пришла и неподвижно сидела одетая, ничего не ела. И сейчас вечером объяснялась нехорошо. Совсем ночью трогательно прощалась, признавала, что мучает меня, и обещала не мучить. Что-то будет?»

А было то, что неустанная борьба двух этих «партий» делала все более мучительным дальнейшее существование его в Ясной. За месяц до ухода Толстой записал в карманном дневнике: «От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается уйти от всех».

Ничто не передает обстановку безумия, творящегося в Ясной накануне ухода нагляднее, чем видение 66-летней графини Толстой залегшей в осенней канаве с полевым биноклем в руках, чтобы шпионить за своим 82-летним мужем.

Надо признать, что шантажировать мужа самоубийством вошло у нее к тому времени в дурную привычку. Она угрожала ему, что утопится в пруду, что умрет от простуды после лежания на холодной земле, что отравится. И бежала топиться, и лежала в ночной рубашке на заиндевевшей траве, и кричала из окна второго этажа вслед выходящему на прогулку мужу: «Левочка, я сейчас отравлюсь». А когда согнутый годами старик, задыхаясь, в ужасе вбегал в ее комнату, она, с пузырьком опиума в руках, виновато улыбаясь, заверяла его, что именно ради него не станет этого делать. К 1910 году, в Ясной Софья Андреевна дошла, бедная, до того, что делилась с кем ни попадя, от домашней прислуги до приехавших погостить в Ясной друзей семьи, дикими подозрениями по поводу непристойных отношений своего старика-мужа с Чертковым. Последнего она называла «красивым идолом» и ненавидела так неистово, как женщина может ненавидеть только добившуюся успеха «разлучницу». При этом она загадочно упоминала некую запись из дневника Толстого. Эта был широко и скандально известный в узких кругах толстофилов отрывок из дневника 23-летнего Толстого:

«1851. 29 ноября. Тифлис. Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне [не] хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою.

В мужчин я очень часто влюблялся, первой любовью… Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или просто не понравиться любимому предмету, просто страх. Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности педрастии (sic); но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову».

Эта невинная запись, в которой нет ничего, кроме обычной его зашкаливающей искренности и страстного желания застенчивого юноши быть на равных принятым в клуб светских плэйбоев, стала основанием для омерзительных догадок современных около-литературных аферистов о «латентном гомосексуализме» Толстого. Более чем вероятно, что эти поклонники модных девиаций никогда толком не прочли толстовского «Дьявола». Может ли автор, сам не испытавший к женщине «чувство оленя» во всей его чувственной полноте, так описать губительную власть похоти, до основания разрушившей жизнь героя его повести…

Испокон века известна таинственная корреляция между способностью человеческой особи к творчеству и ее же неумеренной чувственностью. А если попросту, то гениев природа наделяет половой мощью, значительно превышающей «среднюю по району».

В этом правиле, как и в любом другом, есть исключения, Гоголь, к примеру; но Толстой исключением не был. Это подтвердит любой, кто читал его ранние дневники. В них, практически, нет записи, в которой он не раскаивался бы, что «вчера опять имел девку», как и нет записи, где он не давал бы себе слова покончить с убивающим его душу блудодеянием. Ведь он и в молодости неимоверно страдал, когда животное начало в нем побеждало духовное. Ну, а тот, кто добрался до дневников С.А., узнает, что ее мужу и в довольно преклонных годах виагра, существуй она в конце 19 века, была бы без надобности. К счастью для С.А., после Ванечки, рожденного ею в 44 года от 60-летнего мужа, она не могла больше беременеть. Толстой стыдился, что сыновья, да и читатели, «сочтут назад и поймут», что Ванечка был зачат уже после того, как (под зловещим влиянием все того же Черткова) было написано знаменитое второе послесловие к «Крейцеровой», где автор призывал своих читателей к «безгрешным» (лишенным полового аспекта) брачным отношениям. Он и вправду ненавидел «это», так как не мог от «этого» отказаться, а значит, не мог «этим» управлять. Он взял под неусыпный контроль разума все проявления своего «я», но с похотью справиться не мог, и это не по-детски его злило…

Тут я, пожалуй, остановлюсь, чтобы не подпасть под строгий приговор Набокова: «Я не выношу копания в драгоценных биографиях великих писателей, не выношу, когда люди подсматривают в замочную скважину их жизни,… не выношу шуршания юбок и хихиканья в коридорах времени».

Добавить комментарий