«Каждый выбирает по себе

слово для любви и для молитвы».

(Ю. Левитанский).

Стихи нас сопровождают с детства, начиная с Крокодила, который «по городу ходил». Потом школа, она мало что может дать для любви к поэтическому слову - ну разве некую образованность и, дай бог, чтобы она не вызвала отвращения к поэзии. Открытия ты должен делать сам. Вот берешь незнакомую книгу и вдруг чувствуешь - это мое! И тогда это на всю жизнь! И первым таким открытием для меня лично оказались стихи С. Кирсанова . (Ну, позднее еще Э. Багрицкий. Об этой встрече я собираюсь рассказать в следующий раз). Это потом стихи накладываются на стихи, память делает отбор того, что тебе близко, сочетаясь с фактами биографии поэта (и с твоей биографией!), и вот так, в конечном счете, для тебя лично возникает образ поэта. А у другого читателя этот образ может быть другим. И здесь ничего не поделаешь - мы дилетатнты. А для кого, собственно, поэты пишут стихи? Для специалистов? Нет, для них, конечно, тоже, но главным образом - для нас. Вот и оставим строгий анализ специалистам. А для меня...

Поэт Семен Исаакович Кирсанов (Корчик) родился в 1906 г в Одессе в семье довольно известного мужского портного. Учился в гимназии, потом в Институте народного образования, писал стихи, первые его стихи были напечатаны в 1922 г. Но этого ему было мало, хотелось самому читать свои стихи, хотя природа была против:

“...Если были вы картавы

Значит знали муки рта вы.

Я был в юности картав,

Ныла бедная гортань

Шарахались красавицы

Прославленной картавости...”

Ценой больших усилий и занятий с логопедом он добился великолепной дикции. Все знавшие Кирсанова вспоминают с удивлением его мощный, казалось бы, несовместимый с маленьким ростом, звонкий голос, готовность Кирсанова читать стихи где угодно и сколько угодно. Говорят, в Донецком цирке он их декламировал, стоя на руках вниз головой.

Все надежды семьи на то, что их сын станет “приличным” человеком, рухнули в 1924 году. Промчавшийся, как метеор, В.Маяковский, в буквальном смысле этого слова, “увел” сына из семьи.

“...Я счастлив как зверь, до ногтей, до волос

И радостью скручен, как вьюгой,

Что мне с капитаном таким довелось

Шаландаться по морю юнгой...”

Маяковский был в ту пору глашатаем футуризма. Футуристы тогда наговорили много всего такого разного о принципах поэзии, о чем сейчас никто не вспоминает. Но две важнейшие вещи ими были сказаны. Необходимо повысить информативность стиха, а для этого можно писать крупными мазками, ну, примерно, как художник Малявин писал своих “Баб”:

“...Багровый и белый отброшен и скомкан,

В зеленый швыряли горстями дукаты,

А черным ладоням сбежавшихся окон

Роздали горящие желтые карты...”

(В. Маяковский)

Вдумайтесь в эти стихи. Ведь это просто описание наступающего вечера, когда уже нет ни багрового, ни белого, среди деревьев зажигаются гирлянды фонарей (“швыряли горстями дукаты”), а зажегшиеся окна (“игральные карты”) как бы становятся ближе. Такая манера,несомненно, имеет право на существование и может быть принята публикой. Но для этого с публикой надо работать, объяснять , а вот по этой части господа футуристы были не сильны. Мол, если не понимаете, так сами вы ...! Поэтому вечера футуристов часто кончались скандалами. Еще одна мысль была высказана ими с максималистской категоричностью: всякая рифма может быть использована только один раз! Значит надо искать новые рифмы:

“...Лошадь сказала, взглянув на верблюда,:

-Какая гигантская лошадь-ублюдок!

Верблюд ответил:-Да лошадь ты разве?

Ты просто-напросто верблюд недоразвитый!...”

(В. Маяковский)

Уверен, что этих рифм вы больше нигде и никогда не встречали! Но словарный состав ограничен, значит и число возможных рифм ограничено. Вывод: надо искать, изобретать, конструировать новые слова. Вот эти идеи, очищенные от излишнего максимализма, впоследствии, когда футуристы уже отшумели, необычайно продвинули русскую поэзию.

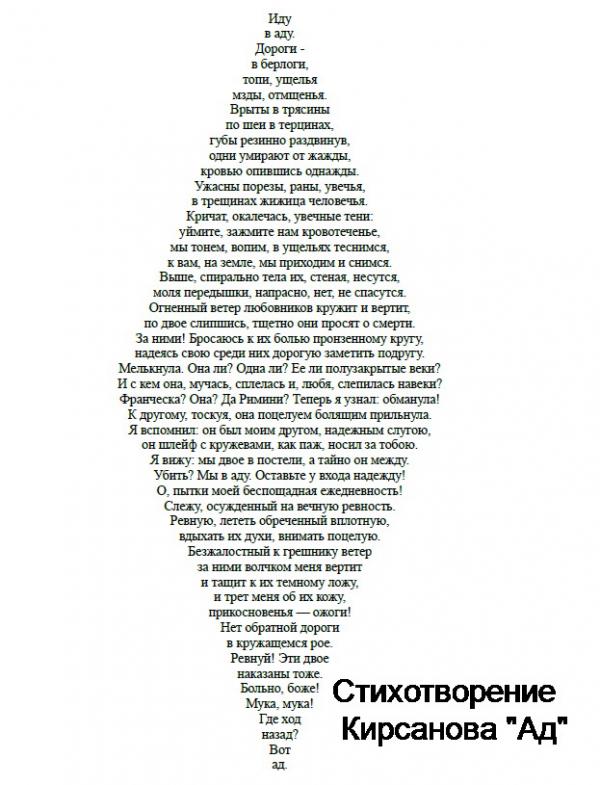

Заповеди футуристов были восприняты молодым Кирсановым, как катехизис. Чего он только ни вытворял, экспериментируя с формой! Он писал стихи-палиндромы, т.е такие, что читаются справа налево и слева направо одинаково. Придумывал стихи-графики. Так например, стихотворение “Ад” начинается с одного слога. Следующая строка содержит два слога, следующая три и так дальше по мере погружения, спуска в Ад. Затем начинается обратный процесс, подъем. Напечатанное стихотворение выглядит огромным ромбом.

Казалось, нет такого слова, которого Кирсанов не смог бы зарифмовать!Я уверен, что вот это, то что вы сейчас прочтете, было написано на спор: кто-то ткнул пальцем в карту и сказал: “А вот это, слабо? Вон какое слово Те-гуан-те-пек (это такое плоскогорье в южной Америке)”. И что получилось?

“Тегуантепек, Тегуантепек,

Страна чужая.

Три тысячи гор, три тысячи рек

Тебя окружают.

Но никому и никогда сюда не доехать

Три тысячи лет с гор кувырком

Катится эхо.

Я бы и сам свернулся в лассо

И цокнул копытом,

Чтобы взглянуть в твое лицо,

Сьера-Чикита.

Стал бы рекой, три тысячи рек опережая,

Тегуантепек, Тегуантепек,

Страна чужая.

Все знают про то, как “Обозревая Окрестности Онежского Озера Отец Онуфрий...” и т. д., а вот такое не хотите?

“Малиновое М-

Мое Метро,

Метро Москвы.

Май, Музыка, Много Молодых Москвичек,

Метростроевцев,

Мечутся, Мнутся:- Мало Местов?

-Милые, Масса Места...”

И так на две страницы!

Хотите словотворчества? Мы и это умеем:

“Серый, жесткий дирижабль

Ночь на туче пролежабль.

Плыл корабль среди капель

И на север путь держал.

Гелий - легкая душа,

Ты большая туча либо

Сталь-пластинчатая рыба,

Дирижабрами дыша.

Серый, жесткий дирижабль!

Где синица, где журавль?

ОН плывет в сплошном дыму

Разных зарев перержавленых.

Кричит Золушка ему:

-Дири-зяблик, дири-жаворонок!

ОН, забравшись в небовысь,

Дири-яблоком повис.”

Нарисованная здесь картина - ужас современного эколога, гибель природы и вытеснение ее техникой. Любопытно, что эта же картина в тридцатые годы воспринималась совсем наоборот: (“Мы в сотню солнц мартенами воспламеним Сибирь!” В. Маяковский), победой техники над косной природой. Вот как все меняется, а стихи остаются!

У Кирсанова выходят книги:”Прицел”(1926), “Опыты”(1927), “Моя именинная”(1928). Кажется, что жизнь удалась! И тут начались несчастья.

Самоубийство Маяковского! Сначала Кирсанов воспринимает это, как предательство - больше не хочу иметь ничего общего с этим человеком! Потом бросается дописывать за Маяковского неоконченную поэму “Во весь голос” - затея заведомо обреченная на провал, Кирсанова будут бить с двух сторон, и враги и почитатели Маяковского.

Смерть любимой жены, той самой “Золушки”:

“Я дома не был год, я дома не был век...

Когда ж меня вернул чугунный стук колес,

Записку от судьбы нашел я на столе,

Что Золушку мою убил туберкулез...”

Затем идеологический разгром футуристов и формалистов. Для этого С. Кирсанов - самая легкая, самая желанная фигура. Ну вот, например, стихотворение “Мери - наездница”:

“Мери-красавица у крыльца.

С лошадью справится-

Ца-ца!....

Вычищен в лоск становится конь,

Мери хлыст зажимает в ладонь.

-Боб, винца!

Белой перчаткой откинут лоб.

Мери вскакивает в седло:

Гоп, ца-ца!...”

Ну что ж, стихи как стихи! Все дело в том, что строки периодически перебиваются вот таким:

“Зумбай квиль миль

толь-миль-надзе...

Зумбай-кви!...

Зумбай-ква!..”

Вот за эти “Зумбай-кви...зумбай-ква!” и был вынесен приговор-ФОРМАЛИСТ (а что, работать над формой - это плохо?). А все дело в том, что представление Мери идет под джаз и эти “толь-миль-надзе” имитируют, я в этом уверен, какую-то очень популярную в то время джазовую мелодию. Вот бы ее “распеть” сейчас! Да не у кого спросить!

Я уже, по-моему, где-то говорил, что одно благое дело против своего желания Советская власть все же сделала: гонимым, непечатаемым поэтам, если их не убивали, разрешалось заниматься переводами. Так русская поэзия обогатилась всей сокровищницей мировой поэзии. Занимается переводами и Кирсанов. И пишет свои стихи:

“Сегодня был закат особенно багров

Весь день из облаков, черт знает что, лепили.

И вот из-за бесформенных бугров,

Как на подушках, головы поплыли.

Плыла Антуанетты голова,

Была к лицу ей розовая сфера,

А метрах в сорока увила синева

Обрызганные букли Робеспьера.

И Кочубея глаз мигнул исподтишка:

-Мол, и для вас топор и плаха наготове!

И Разина чубатая башка

Усы мокала в солнце цвета крови.

Все это не к добру, и думаю, не зря

Вид этих облаков меня приводит в трепет.

Что за ночь начудит и что наутро слепит

Из красных облаков кровавая заря?”

А эпоха вбивала страхи прямо в спинной мозг,

страх

“...Перед тупым судьей,

Который лжи поверит,

И перед злой статьей

Разносною и перед

Фонтаном арт-огня,

Громилою с кастетом

И мчащим на меня

Грузовиком без света...”

Время войны. Кирсанов, он - фронтовой корреспондент, пишет стихи о войне. Стихи получаются какими-то странными:

“Испуганный ангел бежал по изрытой дороге.

Под топот погони он сбрасывал рваные перья,

В глазах его стыли драконы и единороги,

Фугасные птицы и железозубые звери....

...И он побежал, раздирая кровавые ноги.

По ржавой колючке, по брошенным каскам, по ямам.

А рядом за лесом, по параллельной дороге

Навстречу врагу шли с винтовками дети Адама.”

Или вот такое. Наиболее жалкими, в нашем восприятии, представителями советской системы были преподаватели обществоведения, истории партии и т. д . , хотя я еще встречал и других. Вот о таких других, “рыцарях печального образа”, пошедших в московское ополчение и погибших вместе с ним, и написал Кирсанов:

“Жил рыцарь печального образа

Рассеяный, как в полусне.

Он щурился, кашлял и горбился

В толстовке своей и пенсне.

Он даму любил по-рыцарски

И ей посвятил он жизнь

Звалась она исторический

Научный матерьялизм.

Дети кричали-папочка!-

Его провожая в путь.

В толстовке и стоптаных тапочках

Пришел он на сборный пункт.

Он век ни в кого не целился,

Ведя лишь идейный бой,

И томик Фридриха Энгельса

На фронт прихватил с собой.

Навтречу железному топоту

Молодчиков из ЭсЭс

В толстовке и тапочках стоптаных

Вошел он в горящий лес.

Он знал, что воюет за истину

Чистейших идей своих.

Имел он патрон единственный,

Им выстрелил и затих.”

После войны кто-то спохватился, что вот, мол, есть ученик великого Маяковского, который не имеет никаких премий и никаких званий. Кирсанову намекнули, что если он напишет что-нибудь о передовиках производства, то Сталинская премия ему обеспечена. Вопрос, мол, решен на самом верху. Для мастера такого уровня выполнить элементарный заказ - не проблема. Получилась поэма “Макар Мазай”. Я плохо помню, кто такой был Макар Мазай, то ли сталевар, то ли машинист тяжелых железнодорожных составов. (Не сомневаюсь, что это был хороший человек, хотя поэмы этой я не читал. Мимо меня прошло многое - агитки, которые писал Кирсанов, подражая Маяковскому, заметки о Фоме Смыслове - предшественнике Теркина в русской поэзии. Это все - «не моё».)

В результате Сталинская премия третьей степени была получена, что частично решило материальные проблемы Кирсанова, но не проблемы творческие. Уже следующая поэма “Вершина” снова подверглась разгрому, хотя там говорилось о первовосходителях на вершину “Пик Коммунизма”:

“Памир вы видели?

Он удивителен.

Над зноем Индии

Он весь заиндевел

И Гиндукушу

Он смотрит в душу.

В час самый ранний,

Когда светает,

Привет багряный

Он шлет Китаю

И неустанно

Творит все реки

Таджикистана.

Спят перевалы,

Через которые

Шли караваны

Во тьме истории.

Все просто, честно,

Сурово, строго.

Скалой отвесной

Скользит дорога,

Сорвешься - кончено.

Лишь пыль

Всклокочена.”

Удивительные рифмы, удивительные стихи! И вдруг снова:“Ату его! Он формалист!” Не знаю, в чем дело, может, ассонансные рифмы кому-то не понравились, может, кто-то просто захотел сделать гадость своему собрату. И какое дело власти до ассонансных рифм?

Окончательно небо над ним очистилось только во время, так называемой “хрущевской оттепели”. Одна за другой выходят книги Кирсанова, где и старые стихи, и новые. В старых стихах он прежний виртуоз:

“Весь день по Крыму тает пар

От Херсонеса до Тамани.

В тумане спрятан полушар,

Обсерватория в тумане.

Как грустно, телескоп ослеп,

На куполе капель сырая,

Он погружен в туман, как в склеп

Невольниц -звезд Бахчисарая.

Туман, а за туманом ночь,

Где звезды страшно одиноки.

Ничем не может им помочь

Их собеседник одноокий.

Темно, не в силах он открыть

Свой глаз шестнадцатидюймовый.

Созвездьям некому открыть

Весть о судьбе звезды сверхновой.

Во все проник, везде навяз

Живого места не осталось.

Туман вскарабкался на нас.

Как Крабовидная туманность”

Вот прочтите это вслух. Не знаю, не могу понять, как это сделано. Окончания строк как будто глохнут в тумане, оставляя после себя ощущение эха, Неужели только из-за того, что часто финальное слово заканчивается двумя долгими открытыми или полуоткрытыми гласными?

И вдруг почти в том же размере звонко-ликующее:

“Шел дождик после четверга,

Тумана, ветра, кавардака.

Во тьме, достойной чердака,

Луна - круглей четвертака -

Неслась над пикомЧатырдага...”

Это какое-то колдовство!

А в новых стихах Кирсанов предстает в совершенно новом качестве. Вот например, из “Стихов о загранице”, куда он был отправлен для поднятия духа спортсменов на Олимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо (1956).

“Танцуют лыжники, танцуют странно,

Танцуют в узком холле ресторана,

Танцуют, выворачивая ноги,

Так ходят вверх, взбираясь на отроги,

И грузно ставят лыжные ботинки

Под резкую мелодию пластинки.

Их девушки, качаемые румбой,

Припали к свитерам из шерсти грубой,

Они на мощных шеях повисают,

Закрыв глаза, как будто их спасают,

Как будто в лапах медленного танца

Им на всю жизнь хотелось бы остаться.

Но вот на шаг отходят - недотроги

С лицом остерегающим и строгим.

На их лежащие у стен рюкзаки

Нашиты геральдические знаки

Канады и Тироля и Давоса.

Танцуют в городке среди заносов.

И на простой и пуританский танец

У стойки бара смотрит иностранец

Из снеговой приехавший России.

Он с добротой взирает на простые

Движенья и объятья, о которых

Еще не знают в северных просторах.”

Где здесь буйство рифм, где былая вычурность? Но какие по-доброму хорошие получились стихи!

Или вот это:

“Маленькая американка взбалмашными губами

Тянется после танца к розовому морозу.

Белый буйвол Канады в свитере туго свитом,

В куртке, во рту с окурком держит ее за руку.

Белый буйвол имеет бунгало в Виннипеге,

Банковские билеты и два кулака для бокса.

Вечером они смотрят матч США - Канада.

Маленькой американке все это очень надо.

Этот хоккей с коктейлем, этот в машине лепет

В Соединенных Штатах называется “Хеппи”.”

А здесь стих держится только повторением одной и той же (или очень близких-Б,В,П) согласной: Белый Буйвол имеет Бунгало в ВинниПеге, Банковские Билеты и дВа кулака для Бокса. А рифмы? Да бог с ними, с рифмами! Можно и без них.

Но болезнь, рак гортани, уже подстерегала:

“Мне снилось, что я мой отец,

Что я пришел ко мне в палату,

Принес судок домашних щтец,

Лимон и плитку шоколату.

Жалел меня и целый час

Внушал мне мужество и бодрость.

И оказалось, что у нас

Сейчас один и тот же возраст.

Он-Я в ногах моих стоял,

Твердил о методах леченья,

Хотя уже что он, что я

Утратило свое значенье.”

Или это:

“Время тянется и тянется

Люди смерти не хотят...

С тихим смехом -“навсегданьица!”

Никударики летят.

Никударики, куда же вы?

Мне за вами, в облака?

Отвечают мне - пока живи,

Пока есть еще пока!”...

Умирал Кирсанов долго и тяжело (1972 г.), но умирал признанным патриархом русской поэзии.

А вот потом началась какая-то невнятица. Начало этому, кажется, было положено стихами Галича об аресте Мандельштама:

“Всю ночь за стеной ворковала гитара,

Сосед - прощелыга крутил юбилей

И два понятых, словно два санитара,

Скучая у черных стояли дверей.”

(А.Галич)

Мы, конечно, любим Александра Аркадьевича и арест Мандельштама событие страшное, но зачем же так? Да еще разъяснить, что соседом Мандельштама в это время был С.Кирсанов. Стало приличным к имени Кирсанова прибавлять какой-нибудь эпитет типа “орденоносный Кирсанов”, вспоминать, что вот где-то и когда-то он не так проголосовал. Хотя все критики как-то сразу забыли, что голосование-то всегда было единогласным. Мне приходилось читать, как один из писателей с гордостью говорил, что вот именно он не голосовал за осуждение Пастернака, поскольку не пришел на собрание, сказавшись больным. А другой герой не голосовал потому, что все голосование просидел в сортире. И какого героизма мы можем требовать от него, битого-перебитого !

Этой волны невнятицы не избежал и Е. Евтушенко в “Антологии русской поэзии”:

“В поэзии Кирсанова три качества -

Трюкачество,

Трюкачество,

Трюкачество.”

Правда потом, как бы спохватившись, добавил: - Он, конечно, был формалист, но как жаль, что сейчас нет такого формалиста!

А вот во втором издании - “Десять веков русской поэзии” Евтушенко уже нашел теплые, человеческие слова о поэте, дававшем ему рекомендацию для приема в Союз писателей. И тут вдруг выяснилось, что мы с ним любим одни и те же стихи Кирсанова. Даже “ромашку яичницы на сковороде”.

Судя по всему, все постепенно встанет на свои места и лучшие стихи мастера (а у каждого поэта есть и то, что получше, и то, что похуже),... и лучшие стихи мастера по праву останутся в русской поэзии навсегда.

Ну например, вот такие:

“Уже я вижу времени конец,

Начало бесконечного забвенья.

Но я б хотел сквозь черный диск затменья

Увидеть снова солнечный венец.

В последний раз хочу я облететь

Моей любви тускнеющее солнце

И обогреть мои дубы и сосны

В болезненной и слабой теплоте.

В последний раз хочу я повернуть

Мои Сахары и мои Сибири

И выкупать в сияющем сапфире

Мой одинокий, мой прощальный путь.

Спокойного не ведал солнца я

Ни в ледниковые века, ни позже,

Нет, в волдырях, в ожогах , в сползшей коже

Жил эту жизнь, летя вокруг тебя.

Так выгреби из своего ядра

Весь водород и докажи свой гений,

И преврати его в горящий гелий,

И начинай меня сжигать с утра.

Дожги меня, я рад такой судьбе!

И пусть, и пусть я догорю на спуске,

Рассыплюсь, как метеорит тунгусский,

Пылинки не оставив о себе.”

Комментарии

Спасибо за статью! Я

Спасибо за статью! Я Кирсанова тоже очень люблю. Еще с "Жил был я" Тухманова-Градского и по сию пору. Он страшно недооценен! При жизни - разве что Вознесенским.

Добавить комментарий