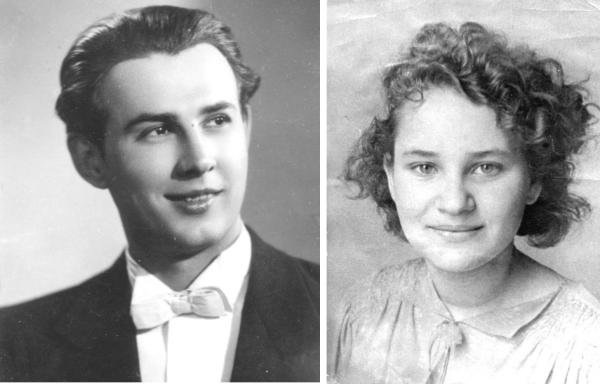

Нина Нелина (4 августа 1925, Москва – 26 сентября 1966, Друскининкай)

Тот, кого любят боги, умирает молодым.

Менандр (342–291 до н. э.), пьеса Двойной обман

Со своих фотографий мама смотрит на меня молодая, радостная, яркая, смеющаяся, с пышно развевающимися волосами...

26 сентября 1966 года в возрасте 41 года скоропостижно скончалась солистка Большого театра певица Нина Нелина, жена писателя Юрия Трифонова, моя мама. Причины и обстоятельства ее смерти до сих пор настолько туманны, что даже близкие к ней люди называли разные места, где произошла трагедия: помимо Друскининкая (Литва) называли Трускавец (Украина).[1] Ходили слухи о возможном самоубийстве.

Когда мама умерла, к нам приехал ее отец и мой дед, Амшей Нюренберг. Он забрал ее вещи, в том числе недавний дневник с грустными размышлениями и разочарованиями. Прочитав его дома, он и мать Нины, Полина Мамичева, увидели в нем предсмертную записку и во всем обвинили Трифонова. Они размножили дневник и разослали 20 копий знакомым и организациям, в том числе в Союз писателей и Музей Большого Театра. В 1990 г. я была в Музее, где мне его показывали, но позже он из архива исчез. У стариков был свой экземпляр, который я сохранила. Дневник прилагаю к своему очерку.

Часть первая: Начало

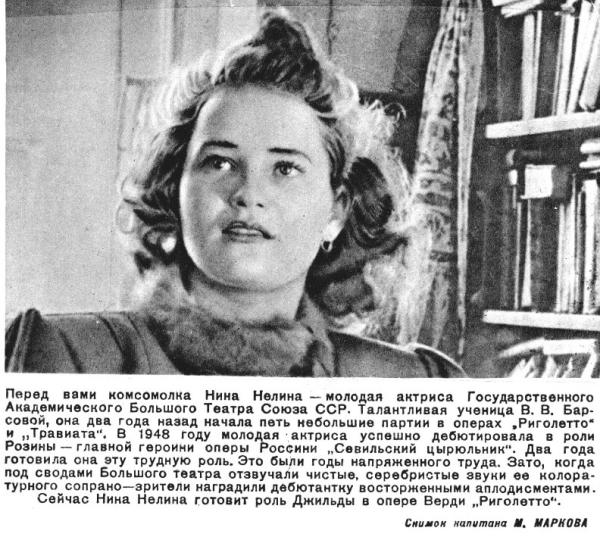

У мамы было все, о чем могла мечтать женщина — красота, талант, успех. Любящие родители, влюбленные в нее мужчины. Она рано, еще во время войны, вышла замуж за сокурсника по вокалу, Владимира Чекалина, но работа развела их по разным городам. Мамина карьера складывалась быстро и на редкость удачно. Окончив в 1945 г. Гнесинское училище, она даже без высшего музыкального образования была принята в два оперных театра: Львовский и Киевский. Через год ее взяли в Большой театр, куда она пошла наудачу с программой из двух небольших номеров. И после первого же прослушивания, благодаря голосу, молодости и внешним данным, была сразу зачислена в штат как солистка. Ей было чуть за 20. В 1948 году, после дебюта в роли Розины в «Севильском цирюльнике» о ней написали многие газеты, ее узнала вся страна. Или время было такое — после войны нужны были молодые дарования, или ей необыкновенно везло.

Радостное мироощущение Нелиной прочитывается в ее записках того времени:

Однажды я решила написать письмо Барсовой и позвонить Катульской, чтобы они меня прослушали и посоветовали, что мне делать и куда идти. Но «заходящие звезды» не снизошли до двадцатилетней девчонки. И довольно немилостиво мне отказали. Барсова через секретаря лаконично ответила: «Ответа на Ваше письмо не будет». Катульская долго и пространно говорила со мной о прослушивании. В результате — отказ. Я решила не сдаваться и позвонила завтруппой Большого театра. Телефон мне дала Катульская. Любезность ни к чему не обязывала. Звоню зав. труппой Борису Петровичу Иванову. Он долго и любезно говорил со мной и попросил, чтобы я позвонила через неделю. Возможно, будет прослушивание.

Через неделю я позвонила и была ошеломлена ответом Иванова: «Проба будет завтра в два часа дня». Не верю своим ушам. Радуюсь и волнуюсь.

Я решила идти слушаться в Большой театр! Нахальство, и еще раз нахальство! Не имея репертуара, не зная партии, без опыта и такая зелененькая… и такая молоденькая… Настроение было такое, которое я люблю в себе. Ничего не страшно! Все равно не примут. «Ну, — думала я, — я вам покажу затхлые, театральные работники!»

Как сейчас помню — был яркий, весенний день. Солнце заливало своими лучами все улицы и парки и вселяло в сердце радость. Хочется жить долго-долго! Я в своем любимом платьице, коротеньком, василькового цвета, которое мне очень идет. Я в нем совсем ребенок. Самый лучший и самый красивый театр. Весь золотой! Но странно — ни тогда, ни сейчас нежности и поклонения в моей душе к нему не было.

В комендатуре я очень долго ждала пропуск. Наконец мне его вручили, и я пошла в другой подъезд. Меня поразило количество подъездов. Вошла и сразу попала в какой-то длинный коридор. В коридоре группками стояли люди и, как я узнала потом, сплетничали. Это любимейшее занятие актеров.

Большой театр! Я робко присела на скамейку, где уже сидело несколько обреченных прослушивающихся. И, о радость! Среди них оказался один мой знакомый соученик. Я сразу повеселела. Прослушивалось четыре человека — трое мужчин и я. Актеры с подчеркнутым любопытством на нас поглядывали. Все хорошо одетые, в светлых костюмах (было начало лета). Они производили на меня чарующее впечатление. Красивые, самоуверенные — это были «аристократы» Москвы.

Наконец мы, экзаменующиеся, отправились в Бетховенский зал, где всегда проходили первые прослушивания. Зал был обтянут красной материей и имел небольшую эстраду с концертным роялем. Я знала, что этот зал — «голгофа» для прослушивающихся. Резонанс там плохой, и все недостатки певца из-за неудачной акустики особенно ясно слышны.

И вот мы, рабы божьи, в зале. Я взбираюсь на эстраду и, не стесняясь уже собирающейся комиссии, пробую голос. «Так ли страшно петь в этом зале?» — спрашиваю себя. И быстро успокаиваюсь. Голос звучит, а главное, я слышу себя. Для меня слышать себя — это самое главное. Тогда я могу регулировать свой вокал. У меня еще нет такого опыта, чтобы, не слыша себя, одними мышечными ощущениями регулировать и проверять свое пение. А этого добиться надо.

Первым пел тенор — опытный, репертуарный певец. Вторым — бас, потом я и, наконец, Алексей, мой приятель. Все певцы производили впечатление опытных профессионалов, и только я выглядела «пичужкой», как выразился потом Ханаев.

Когда я вышла, мне было задано несколько вопросов: сколько мне лет, где я училась. Потом мне предложили спеть. Солнце светило мне в лицо. Вследствие моей близорукости комиссию я не видела. Зал, мне казалось, дружелюбно вбирал мой голос. Я была яркая, васильковая, юная. И пела я хорошо. Голос звучал звонко, наполнял зал и снова возвращался ко мне. В начале арии Джильды я услышала шепот члена комиссии: «Понижает». Я, действительно, от волнения «понизила». Но это замечание меня подстегнуло, и я, обозлившись, подумала: «Я вам покажу, как понижает!» Разозлившись, я доложила своим пением все, что в силах была доложить.

После окончания арии я услышала одобрительный шепот. Это придало мне бодрости, и я довольно свободно стала разговаривать с эстрады с комиссией. Меня спросили: «Что я знаю еще?» Я ответила, что кроме «Соловья» ничего. Они были поражены скудностью моего репертуара. В то же время их начало забавлять, что эта двадцатилетняя особа осмелилась прийти на пробу с двумя вещами. Но я держалась спокойно и убедила их в том, что мне надо спеть «Соловья». Потом я им рассказала, как в 17 лет я была у Катульской и как Катульская предложила мне показываться ей каждый год. Но я не воспользовалась ее предложением, я тогда плохо пела.

На ехидный вопрос одного из членов комиссии: «А теперь вы хорошо поете?», я ответила утвердительно. Я вела себя настолько непринужденно и весело, что комиссия пришла в веселое расположение духа. Некоторые закурили папиросы (я видела дымок). И, после всех переговоров, я спела «Соловья» и удалилась.

И вот мы все в комнате и с волнением ждем решения своей судьбы. Выходит Ханаев и громко спрашивает: «А где здесь пичужка?» Я живо откликаюсь. Слышу слова, от которых хочется плакать, смеяться… «Голос чудный! Наверное, примут.» Выходит комиссия. Мы ждем в канцелярии. Тенора и меня отобрали для пробы в зрительном зале. Со мной долго говорил Борис Петрович Иванов. Выспрашивал о моей жизни, о семейном положении. Очень хвалил мои природные данные и, наконец, сказал, что вторая проба будет через несколько дней, чтобы я пришла в черном.

На этот раз я дрожу от страха. Одна мысль — а вдруг меня не возьмут? — делает меня трусливой. А как хорошо было, когда я думала — «Все равно не возьмут! Эх, была — не была». Теперь поем двое — тенор и я. Я пою вторая.

Я рассматриваю зрительный зал. Кашляют, переговариваются, озираются. Это все люди, которые пришли послушать нас. Колоссальный концертный рояль кажется очень маленьким. Я начинаю петь с дрожью в голосе. Чувствую, что голос не слушается меня и твержу себе: «Успокойся, успокойся!» Постепенно овладеваю собой. Голос начинает звучать все увереннее. Наконец успокаиваюсь.

Мы с тенором уходим ожидать ответ. Появляется Ханаев. Обращаясь ко мне, говорит:

— Ну, что же. Это, конечно, не возраст для такой сцены. Но вы будете у нас на сцене учиться. Мы вас принимаем.

Я счастлива! Благодарю и счастливая ухожу домой. Родители мои радуются за меня.

Но надо оформляться. Об этом Ханаев не сказал мне ни слова. Проходит неделя, другая — никаких вестей из театра об оформлении не присылают. Я начинаю волноваться. И вдруг из театра им. Станиславского мне приходит бумага о том, что я принята в их театр и могу приходить оформляться.

Я не знаю, как мне быть: оформляться в театр им. Станиславского или ждать ответа из Большого театра? Я решаюсь пойти в Большой театр к Борису Петровичу Иванову и показать документ из театра им. Станиславского. Показываю документ. Иванов отвечает, что они меня берут, но для оформления в Большой театр полагается срок месяц. Для проверки. Мне надо ждать, когда меня пригласят. Я благодарю и сообщаю в театр им. Станиславского, что меня берут в Большой театр.

Спустя неделю я получаю приглашение из Большого театра прийти для оформления на должность солистки Большого театра с окладом 150 рублей в месяц.

Итак, я в Большом театре! Надо мной берет шефство Валерия Владимировна Барсова. Я езжу на уроки к ней домой. Сначала я пою вторые и третьи партии — Анину, Фраскиту, Пажа, Эсмеральду. Готовим с Барсовой Розину. И режиссуру, и вокал Валерия Владимировна взяла на себя.

Готовим мы Розину с Валерией Владимировной целый год. И только через год был назначен мой дебют.

Дебют Розины прошел у меня с колоссальным успехом. Когда после последнего действия занавес опустился и я, по вызову публики, вышла на авансцену, на меня с балкона и из партера посыпались цветы. Аплодисменты усилились.

Взволновало меня то, что аплодировали не только зрители, но и весь оркестр. Я стояла перед людьми, совершенно потерявшая чувство действительности. Мне казалось, что все это во сне, а я околдованная.

Меня долго не отпускали. Наконец, поняв, что после измотавшего меня спектакля у меня нет сил перенести столько волнующих радостей, публика пожалела мою молодость и отпустила… Еле шагая, я ушла за сцену. Здесь меня ждала вторая дружеская волна — комсомольцы. Горячие объятия, цвета и возгласы: «Спасибо, Ниночка! Не подвела наш комсомол! Спасибо!» Моя прическа растрепана, грим стерт. Меня зацеловали… Ах, мой дорогой комсомол! Наконец, я у служебных дверей. Я на улице. Опять объятия и цветы! Я слышу дружеские возгласы: «Да вы ее задушите! Дайте ей сесть в машину!»

После больших усилий я, наконец, попала в машину. Рядом со мною — незнакомые люди и цветы. Свежий запах цветов.

Мы на Верхней Масловке. В нашем доме. Здесь меня ждала третья волна: жильцы нашего дома, художники. Эти люди, на правах своих, устроили дружескую встречу с короткими чувствительными речами и поздравлениями. Я еле на ногах держалась. Я слышала: «Наша дорогая, Ниночка, мы благодарны тебе за то, что ты поддержала честь художников. От всей души рады за тебя».

— А теперь, — добавил чей-то голос, — пойдем к тебе в гости, пить за тебя и твой замечательный голос.

И все хлынули в мою комнату. Спать я легла, когда утренняя заря ласково осветила меня своим апельсиновым светом.[2]

Какой эйфорический выбор слов: «хлынули», «утренняя заря», «ласково», «апельсиновым цветом»!

О другом дебюте Нелиной в Большом театре вспоминала Инна Гофф:[3]

Мне случайно довелось быть на ее дебюте. Она пела партию Джильды в «Риголетто». Не будучи театралкой, завсегдатаем премьер, знатоком оперного искусства, я, тем не менее, отметила тогда в дневнике, выделила для себя первое выступление незнакомой мне новой певицы:

«…На «Золушку» не хватило 14 рублей. С горя пошли в филиал Б.Т. на «Риголетто». Пели Иванов — Риголетто, Ханаев — Герцог. Джильду пела — 1-ое выступление — молоденькая певица Нина Нелина. Голос хороший, ей много и тепло аплодировали».

Судя по записям в дневнике, было одиннадцатое декабря сорок девятого года. Воскресенье. Дневной спектакль. Вспоминаю, что было много цветов. И что после спектакля ее без конца вызывали. Она выходила, прижимая к груди охапку цветов, роняя их. С горящими щеками… [4]

Там же Инна Гофф описывает внешность мамы:

Она была небольшого роста, светлые локоны густо ниспадали на плечи. Бледность лица сменялась внезапным ярким румянцем. Глаза цвета морской воды, то зеленые, то вдруг серые, смотрели чуть надменно и были тоже, как море, подернуты легкой дымкой. И звонкий напевный голос постоянно напоминал, что говоришь с певицей. Когда она сердилась, лицо пылало, тонкие ноздри раздувались, в глазах загорался огонь, синий, как зажженный спирт.[5]

Сама Инна Гофф рассказала мне забавную историю, как вдова писателя Ирина Ажаева спорила с ней из-за маминой внешности. Она заявила, что ничего в моей маме особенного не было. Вот только глаза красивые. Типичная для женщин ревнивая реакция на чужую внешность. [6] И опять же глаза, никуда от них не деться.

У отца было написано:

И, обняв, смотрела ему в глаза синими ласковыми глазами ведьмы.[7]

Мама часто мне повторяла: «Моя кошечка, когда ты вырастешь, мы будем с тобой подружками». Жаль, что это желание, как и многие другие мамины желания, оказалось неисполненным. Когда я вошла в сознательный возраст, то мы стали подружками, правда, только на короткое время.

Что я помню о маме? Смех, теплоту кожи, когда я забиралась к маме в постель. И стук каблучков. Мама могла ходить на таких высоких шпильках, которые я никогда в жизни не отважилась бы надеть. У нее были очень красивые ноги. Но самое замечательное в ее внешности были глаза — широко раскрытые и удивительного цвета, не голубого, как у бабушки Полины, а ярко синего. В них была такая бездонная синяя глубина, что можно было провалиться или влюбиться. У мамы был красивый рот с великолепными, почти фарфоровыми зубами. Ей не стыдно было улыбаться и смеяться, что она и делала часто в хорошие времена.

Хорошо помню ее смуглую кожу и фигуру — немного упитанную, но еще упругую. У нее была складная фигура и большой бюст, гордость каждой женщины. Мама была невысокой, я переросла ее на полголовы уже в четырнадцать лет. Наверное, ее рост было примерно метр шестьдесят. Она любила забраться в душ, помыться, а потом бегать нагой по дому, совершенно не стесняясь. Наверное, это шло у нее с детства. У меня сохранились фотографии, где она снята подростком вместе с бабушкой на Черном море. Обе раздеты догола. Кто же их фотографировал — дед, что ли?

Вначале, по моде пятидесятых годов, она красилась под Мэрилин Монро в яркую блондинку. В шестидесятые она уже оставалась натуральной шатенкой с пышными, волнистыми волосами. У нее была смуглая кожа, она быстро загорала и превращалась в смуглянку, что красиво гармонировало с темно-синими глазами и выгоревшими на солнце почти белыми волосами. Глаза начинали казаться особенно прозрачными и глубокими. Носик был немного великоват. В школе ее даже дразнили: «Нелька Нюренберг — носатый воробей». Приблизительно в сорок лет она уменьшила носик. Зачем ей это было надо?

Позже мама говорила, что считает себя самой красивой и талантливой среди жен писателей, проживавших в дачном поселке писателей. Превосходящей себя по красоте и таланту она признавала лишь Беллу Ахмадулину (в ту пору жену писателя Ю.Нагибина). Она имела в виду сочетание красоты и таланта. Красивые женщины в поселке были. Они приглянулись пожилым писателям по разным оказиям — кто-то работал в системе Союза писателей, а кто и просто служил в писательских домах домработницами. Особенным спросом пользовались писатели у молодых, честолюбивых, часто приехавших из провинции, барышень. Одним нужны были их связи, другим средства, третьим все вместе. Это были женщины особого профиля. Они редко сочетали внешние данные с творческими способностями.

Управляющий нашего дачного кооператива «Советский писатель» Кобылин сказал как-то о ней: «Хорошенькая хохлушечка». На что я возразила, что она совсем не «хохлушечка». Он удивился: «А кто?». Я оставила вопрос без ответа.

Мама была красавицей с раннего детства и до своей смерти. Дед называл свою дочь «красоткой». Он ее мог просто окликнуть: «Красотка, иди сюда!». Она действительно была красоткой. Мама к этому привыкла и не относилась серьезно. Она привыкла к тому, что на улице мужчины оборачивались ей вслед, что перед ней останавливались машины, и незнакомые люди предлагали ее подвезти. Привыкла выслушивать десятки комплиментов за день. Однажды, я оказалась свидетельницей следующей сцены. Мы с ней стояли в очереди в магазине. На маме было надето легкое, облегающее фигуру платье с большим декольте, которые она любила. Стоявший перед нами мужчина долго смотрел на этот вырез, а потом просто ткнул в него пальцем. Как будто хотел удостовериться, настоящий ли он. Мы с мамой над этим ужасно смеялись. Другой раз она училась игре на гитаре у соседа на даче, пока отец был в командировке. Когда в один прекрасный день мама сообщила ему, что муж возвращается и их занятия заканчиваются, тот начал спускаться по лестнице и от огорчения свалился. Нам это снова показалось забавным. Думаю, что за всю жизнь у мамы накопилось немало таких случаев. Она относилась к ним юмористически.

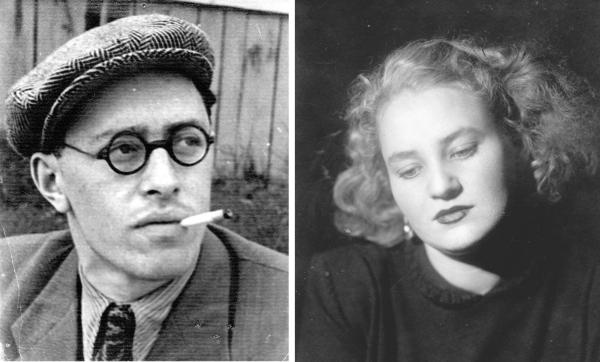

Все в жизни мамы складывалось исключительно благоприятно. Нелина получала главные роли, ездила по стране с концертами, получала восторженные отзывы и письма поклонников. А весной 1951 г. она познакомилась с молодым писателем, но уже лауреатом Сталинской премии, Юрием Трифоновым.

Молодой Трифонов, в отличие от мамы, большой уверенностью в себе не отличался. В исповедальном романе Время и место он поделился комплексами своей молодости:

До чего это было ничтожно, как выяснилось потом! И как это было громадно в ту сырость!

Антипова одурманивал тайный и вязкий страх, страх того, что он кем-то не станет и чего-то не сможет. Все опасности мира казались менее страшными, чем это — не стать и не смочь. Тем более что все вокруг кем-то понемногу становились и что-то уже могли.[8]

Поясню: «не стать» — писателем, «не смочь» — иметь отношения с женщиной. Отец был сдержанным, немногословным человеком. В молодости он особенно мало говорил и терялся перед большой аудиторией.[9] Постепенно он разговорился, стал хорошо выступать и уверенно чувствовать на публике. Но в острой ситуации он по-прежнему предпочитал отмолчаться, чем безотказно производил благоприятное, тактичное впечатление. Старался не говорить лишнего, чтобы ничем не задеть своего собеседника.

То же самое происходило и в отношениях с противоположным полом. Трифонов не умел легко установить знакомство, увлечь девушку обходительностью манер или блеском остроумия. Сказывалось полученное им в детстве чисто женское воспитание. После ареста отца он рос с бабушкой и сестрой. Потом вернулась из лагеря его мать Е.А. Лурье-Трифонова. Она недоверчиво относилась к ярким и привлекательным женщинам, которые нравились ее сыну. Почти все ее знакомые не проявляли никакого интереса к мужчинам. Она и ее подруги вообще считали, что мужчина соединяется с женщиной только ради потомства. Все остальные формы отношений между полами вызывали у них недоумение и осуждение.

В романе Время и место Антипов (чьим прообразом был сам Трифонов) поведал своему другу-студенту Мирону (воплощение Льва Гинзбурга), что еще не знал женщин. А тот начал прилюдно подшучивать над ним, играя на нервах, что раскроет эту деликатную тайну:

Впрочем, однажды в миг слабости или под влиянием жигулевского пива — сидели в баре на Пушкинской, грызли раков — сам заговорил с Мироном и признался в своей тайне, которая показалась Мирону ерундой, не стоящей внимания. Как Антипов потом раскаивался! Мирон взял тайну на вооружение и вроде из добрых чувств, из желания помочь терзал Антипова советами и поучениями, показывая свою над ним власть. А та, скрытно палящая — не тайна, а рана, — которую по слабодушию обнаружил Антипов, дала Мирону жгучую власть, и он ею пользовался, этакая скотина.[10]

Мирон стал терроризировать Антипова тем, что в общественных местах при большом скоплении народа, например, в Институте отпускал в его адрес ехидные ремарки. Они были понятны только им двоим, но Антипову казалось, что об этом догадываются все остальные. И комплексовал еще больше. Так Мирон обращался к другу:

Ты у нас знаток в любовных делах!

…Отчего такой бледный, Шурик? Все амуры? Ты себя береги, брат, ты нужен отечественной словесности.

…Тот, кто не спал с женщиной, не может стать настоящим писателем![11]

Подобный стиль общения действительно напоминал отношения друзей юности — Юрия Трифонова и Льва Гинзбурга. Гинзбург был великолепным переводчиком с немецкого языка, прекрасным поэтом и автором острой политической публицистики. При этом он ясно осознавал значимость прозы Трифонова и отдавал ему пальму первенства:

Все, что писал Трифонов еще в студенческие годы, вызывало во мне уважение. Я был убежден, что он настоящий писатель, то есть владеет тайной письма, ему повинуется слово, предрекал ему большое будущее. И вот он стал знаменитостью. Его роман читали все, самого Трифонова по фотографиям в газетах на улице узнавали прохожие.[12]

С другой стороны, Гинзбург чувствовал над ним некоторое превосходство, благодаря своей находчивости, быстроте реакции, остроумию. Дефицит именно этих качеств остро ощущал молодой Трифонов. Он с восторгом слушал шутки и каламбуры своего друга. К тому же Гинзбург обладал артистическим даром и неизменно веселил аудиторию. Он часто заставлял отца смеяться. Настоящим смехом это нельзя было назвать. Вернее было сказать, что отец начинал тихо посмеиваться, слушая импровизации Гинзбурга, обладавшего талантом комика. Например, закутавшись в простыню и картавя, Гинзбург умело копировал Ленина. Именно эти качества привлекали к Гинзбургу женщин.

Первое свидание Трифонов назначил Нелиной на стадионе «Динамо», пригласив ее на футбольный матч. Можно себе представить, сколь немногословной она оказалась. Да и разговаривать в толпе болельщиков было непросто, что выручило отца. Но влюбился он со всем пылом юности. И начал ухаживать за мамой со всей силой своего упрямого, «казацкого» характера.

Мама со смехом рассказывала мне историю своего знакомства с отцом. Действительно, довольно неуклюжее начало ухаживания за красивой артисткой. Хотя место встречи было для мамы удобным. Ведь она жила с родителями на Верхней Масловке в двух шагах от стадиона «Динамо». Самой бы ей и в голову не пришло сходить на матч, да и на стадионах она никогда до этого не бывала.

Судя по описанию первой встречи на стадионе, Трифонов повел себя хоть и не очень умело, но вполне определенно (ему был присущ, по словам его друга, поэта Бориса Слуцкого, «флегматичный напор»):

Сериков, Маша и Мартынов идут между рядами на Северной трибуне. Зрители рассаживаются.

— Сегодня народу мало, потому что играют два слабых клуба. Жуткая схватка за предпоследнее место, - объясняет Сериков

— И на такой матч вы меня пригласили!

— Матч интереснейший. Бой скелетов над пропастью. Кто проиграл, тот летит вниз, гремя костями…

Сериков подымается по проходу рядов на десять выше брезентовой крыши, постилает на сырую скамейку газету, и Маша, придерживая под коленями плащ, садится на нее…

А куда лучше было бы сидеть без начальства и без Мартынова где-нибудь наверху, в ряду примерно двадцать восьмом, и чтоб на скамейке никого, все далеко внизу, и можно разговаривать о чем угодно, обнять за плечи и, если начнется дождь, накрыться одним плащом. Он как бы случайно прикасается рукою к Машиному бедру. И как бы в забывчивости не отнимает руку. Через мгновение она накрывает его пальцы ладонью.

— У вас холодные пальцы, — говорит она.

— Я волнуюсь, — отвечает он.

— Отчего же?

— Я болею. За «Авангард». Там Киязев из нашей школы. Помните, вы сидели с ним в президиуме?

— А! Только поэтому?[13]

Ближайшая мамина подруга еще со школы, Ирина Листова (дочка известного композитора, автора военных песен Константина Листова), рассказывала, как они познакомились:

Нина была красивая, веселая. Эффектная, настоящая звезда. У нее был бурный роман с футболистом Бобровым. Он Нине очень нравился. Несмотря на то, что был «весь обритый, морда простая, интеллекта никакого». Однажды она пришла с Бобровым в гости, а там сидел молодой, скромный мальчик Юра Трифонов. Он бочком-бочком — и к ней. Через некоторое время Нина позвонила мне: «Приходи, познакомлю с моим мужем».

Тема ревности к футболисту не раз возникала у Трифонова, выдавая личные мотивы. Герой романа «Утоление жажды», Корышев, впервые видит девушку Катю во время матча, в котором принимает участие ее друг-футболист. Корышева мучает ревность, усугубляемая неуверенностью в себе и осознанием несовершенства по сравнению с выдающимся спортсменом. В рассказе «Победитель шведов» футболист, перед которым не может устоять ни одна девушка, противопоставлен мальчику, который с преклонением и робостью глядит на его победы и красивую невесту. В рефлексиях Трифонова смешаны восхищение и ревность хоть и к бывшему, но удачливому сопернику. Сам Трифонов страстно увлекался спортом и, отдавая должное спортсменам, примирялся с их прочими успехами. В статье «О самых-самых» он писал о Боброве с нескрываемым восторгом:

Если бы он играл в теннис, он был бы великим теннисистом. Если бы увлекся боксом, стал бы вторым Роки Марчиано. Спортивная гениальность.[14]

Для той сильной и внезапной любви, которая сразила Трифонова к Нелиной, существовало французское выражение coup foudre (удар молнии). Влюбленность Трифонова была столь оглушительной и стремительной, что полностью затмила его сознание. Лучше его самого никто не мог бы описать эти чувства:

Началось странное: все, из чего состояла жизнь, все ее голоса, движения, цвета, запахи приобрели как бы второе значение, другой смысл. И это другое неизбежно приклеивалось ко всякому предмету, как тень. Идет, например, Сериков по улице мимо магазина «Электротовары», видит в витрине – мельком, на секунду – торшер немецкий, желтый стакан в пупырышках, и тут же приходит в голову: «А хорошо бы поставить такой возле дивана! И вечерами читать книгу. Бунина, например...» Дождь пошел. И сразу вспоминается: схватил за руку, потащил вниз, под трибуну, где вставали на цыпочки, чтобы через головы и плечи видеть поле. Она даже подпрыгивала, а он поддерживал ее за талию. Ей не так уж нужно было видеть поле, но хотелось подпрыгивать, чтобы он поддержал. И он это понимал. И еще понимал то, что она тоже все это понимает. Вот что такое дождь... В Лужниках, на футболе, смотрит, как играют, один у ворот промедлил, заковырялся, вратарь к нему кинулся, отнял мяч, и: «Нельзя медлить, нельзя задумываться, если есть шанс. А то — отнимут»…[15]

Похожее опьянение продолжалось у Трифонова и позже, в первые годы брака:

Только не осталось в памяти, пронеслось мимо, провалилось, потому что ничем не мог жить, никого не видел, кроме Лены. Был юг, духота, жаркий Батум… Лена лежала без сил голая и черная на простыне, а он бегал продавать фотоаппарат. И потом все это продолжалось, хотя было другое, Москва, он уже работал – летело с разгона одно дикое лето, – опять Лена лежала мулаткой на простыне, опять были купания почти ночью, заплывы на тот берег, остывающий луг, разговоры, открытия, неутомимость, гибкость, ничего не стыдящиеся пальцы, губы, всегда готовые к любви. И, между прочим: чертовская наблюдательность! Ого, она так умела подметить слабое или смешное! И ему все нравилось, он всему поражался, удивлялся про себя, отмечал...

Но все его тайные восторги скоро сами собой отпали. Потому что он уже знал, что нет, и не может быть, женщины красивее, умнее и энергичнее Лены. Поэтому – чего же восхищаться? Все было естественно, в порядке вещей. Ни у кого не было такой мягкой кожи, как у Лены... Никто не умел его любить так, как Лена. А сам Дмитриев – тот далекий, худой, с нелепым кудрявым чубом —жил оглушенный и одурманенный, как бывает в жару, когда человек плохо соображает, не хочет ни есть, ни пить и только дремлет, валяется в полусне на кровати в комнате с занавешенными окнами.[16]

Сохранилась шутливая записка, написанная отцом. В ней он имитировал навязчивость поклонников, поджидавших своих кумиров у театральных выходов:

Трифонов — Нелиной в Большой театр, 23 сент. 51 г.

Дорогая Нина!

Я безумно люблю Вас. Нам необходимо встретиться. Вы не знаете меня, но сегодня мы должны познакомиться, и… вы всё узнаете! Всё, всё!!! Ради бога не отвергайте моего предложения! Умоляю Вас! Сегодня в 6 ч. вечера мы встречаемся у стадиона «Динамо» и едем за город. Это решено! Я уверен, что Вы согласитесь. Любимая, жду Вашего ответа у 1-го подъезда.

Ваш навеки, Ю.Трифонов.

P.S. Вы были сегодня восхитительны!

Ю.Три…

Они действительно ездили «за город», на дачу в поселок старых большевиков в Серебряном бору. Дача в Серебряном бору, как Дом на набережной или Дом художников, сыграла важную роль в биографии Трифонова. В первую очередь, дача была связана с его родителями, с детскими воспоминаниями. Но там произошло и много других событий. К даче и самому Серебряному бору он испытывал особые чувства.

Галина Головацкая[17] вспоминала о своем знакомстве с мамой на даче в Серебряном бору:

Однажды, Юра пригласил на дачу в Серебряный бор меня с Лешей Светлаевым[18] и Леву Гинзбурга. Мы поехали, ничего не подозревая. Был май 1951 года. Вдруг Юра сказал нам: «Хочу познакомить вас со своей женой». И тут из соседней комнаты выскочила Нина — платье в голубую клеточку, такое радостное существо. Мы порадовались за него (хотя ничего не знали о его женитьбе).

Рядом с Юрой стояла его мать, выглядевшая как политкаторжанка, одетая в серое платье и ботинки на толстой подошве…

Через некоторое время у нас с Лешей была свадьба, на которую мы пригласили Юру с Ниной. Помню, как Нина прекрасно спела нам свой любимый романс «Соловей» Алябьева.

В романе Старик родной сердцу автора Серебряный Бор назван «Соколиным бором». В повести Обмен – «Павлиново». Мне там было все хорошо знакомо.

Если у Нелиной на тот момент все выглядело совершенно безоблачно, Трифонов, хоть и сталинский лауреат, находился в совершенно другой ситуации.

Он был внуком профессиональной революционерки, члена партии большевиков с 1905 г., Татьяны Александровны Словатинской (1879–1957) и сыном репрессированного героя Революции и ответственного партработника, Валентина Андреевича Трифонова (1888–1938). Дочь Словатинской и мать Трифонова, Евгения Абрамовна Лурье (1904–1969) была приговорена к восьми годам лагерей как ЧСИР (Член Семьи Изменника Родины). Всю семью выселили из просторной квартиры в Доме правительства на Берсеньевской набережной, но Словатинской оставили дачу в Серебряном Бору и предоставили две комнаты в коммуналке на Калужской заставе, по тем временам окраине Москвы, где она продолжала воспитывать детей Валентина и Евгении — Юрия и Татьяну. Возможно, Сталин учел, что до революции она держала в Петербурге явочную квартиру, где останавливались и он, и Ленин, и другие подпольщики. Сохранилось несколько его писем Словатинской из ссылки с благодарностью за теплые вещи и деньги, которые она ему посылала. В любом случае, вождь ее никогда не трогал. А та платила ему преданностью и молчанием. Клавдия Бабаева, хорошо знавшая Словатинскую, говорила мне, что та «была интересной, но неприятной старухой». После разоблачения культа личности Бабаева однажды вызывающе заявила ей, что Сталин был «маленького роста и весь рябой». После этого моя прабабушка несколько дней с ней не разговаривала. Трудно сказать, какие чувства ее обуревали — боязнь сказать лишнее или тайное восхищение, а, может, и более сильное чувство. Ведь большевистская мораль, прописанная Марксом и Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии», допускала полную свободу в личных связях. Еще Бабаева пересказывала слухи, что сначала Словатинская была близка с Валентином Трифоновым, а потом выдала за него замуж свою дочь Женю. При этом отношения в семье Трифоновых всегда были хорошие и дружные.

Как дисциплинированная большевичка Словатинская руководствовалась в первую очередь чувством долга и не раз повторяла внукам: «Я обещала Женечке и Валентину, что сохраню детей».[19] И она выполнила обещание, данное родителям. Дети не попали в детский дом, как многие в их ситуации, а жили хоть и скудно, но в семье. Чтобы обеспечить им сносные условия и позволить нормально учиться, Словатинская, несмотря на преклонный возраст и болезни, продолжала работать — брала на дом рукописи и вычитывала корректуры.

После ареста родителей жизнь Юрия и Татьяны Трифоновых стала неустроенной и полной унижений. Им пришлось поменять школу, завести новых друзей. Кроме того, Словатинская была не ласковой бабушкой, а очень жесткой воспитательницей. В своих детских дневниках Трифонов не раз жаловался на бабушку за ее черствость, грубость в отношении себя — она его сурово наказывала — и даже насмешки над его литературными амбициями. Эти обиды косвенно проявлялись и позже. Помню, как один раз я приготовила грибной суп с перловой крупой. Отец, вежливо улыбаясь, попросил меня больше не варить ему перловку, так как эту крупу часто использовала бабушка.

Еще мешал контраст с привилегированным детством. В бывшей квартире Трифоновых места хватало не только шести членам семьи, включавшей еще приемного сына Словатинской Ундика через несколько лет погибшего на войне, но также домработнице и немецкой бонне, которая, как гувернантка в дворянских семьях, учила детей немецкому языку. Брат и сестра Трифоновы были хорошо воспитаны, свободно владели немецким, были грамотными и эрудированными. Юрий уже в школе прекрасно рисовал, сочинял стихи. Он рано овладел художественным словом, в девять лет написал ряд рассказов, а позже — фантастический роман о динозаврах. Неслучайно немецкая бонна называла его «Herr Professor». Впоследствии свободное знание языка позволило отцу без переводчиков общаться с издателями и критиками из ГДР и ФРГ, где его книги были особенно популярны. В произведениях Трифонова не раз возникали немецкие цитаты и слова. А название романа «Время и место» впрямую перекликалось с правилом немецкой грамматики Zeit vor Ort, предписывающим ставить обстоятельство времени перед обстоятельством места.

Пережив войну в эвакуации в Ташкенте, Словатинская с внуками вернулась в Москву, где Трифонов работал на авиационном заводе, поступил в Литературный институт, сначала на заочное отделение, потом перевелся на очное, и за дипломный роман Студенты получил Сталинскую премию, о чем 17 марта 1951 г. сообщила газета «Правда». Роман имел оглушительный успех, во многих учреждениях устраивались открытые обсуждения, проходившие весьма бурно.

1951 год предопределил всю дальнейшую жизнь Трифонова. Вскоре после получения премии вокруг него разгорелся страшный скандал. Выяснилось, что при поступлении в Литинститут в 1944 г. он умолчал об аресте отца как «врага народа», а в анкете сообщил лишь официальные данные о его смерти в 1941 году, что выглядело как если бы тот погиб на войне. Окончательно судьба Валентина Трифонова прояснилась лишь после его реабилитации в 1955 году. Тогда же стало известно, что через год после ареста его расстреляли. На момент поступления в Литинститут Трифонов этого не знал, но догадывался. «Это была странная смесь искренности и хитрости, которую я наивно считал обязательной»,[20] напишет он позже о своем романе «Студенты». Вероятно, это относилось и к умолчанию об аресте и расстреле отца. Словатинская с ее партийной конспирацией и политической изворотливостью также сыграла не последнюю роль, посоветовав «не будить лиха». Наверное, на тот момент это было правильное решение. К тому же его мать еще отбывала восьмилетний срок в лагере как жена «врага народа». Позже Трифонов оправдывался, что никогда не верил в вину отца.[21] Здесь тоже крылась уловка. В анкете не спрашивалось, верил ли он в вину отца или нет, а требовалось точно и ясно указать, были ли в семье осужденные по политической статье. Поскольку Трифонов очень хотел поступить в Литинститут, он скрыл этот факт сознательно. Из-за изуродованного детства и неясного будущего он в известном смысле шел на компромиссы с самим собой.[22]

Конечно, уклончивость в ответе на вопрос анкеты была вынужденной, но последствия оказались несоразмерными. На разгромном комсомольском собрании 13 мая 1951 г., где разбиралось персональное дело Трифонова, ставился вопрос о его исключении.[23] Многие из тех, кого он считал своими друзьями, выступили с резкими выпадами в его адрес. Навсегда осталось неизвестным, кто написал донос. Прошло уже много лет после заполнения анкеты. Зачем было ворошить старое? Кому-то, видимо, очень хотелось лишить молодого писателя Сталинской премии. Дело могло бы кончиться совсем плохо, вплоть до лишения диплома, высылки из Москвы, чего его бедная мать, которая лишь в 1946 году вернулась из лагеря, возможно, и не пережила бы. Неслучайно Трифонов называл ее «пуганой вороной» (Антипов в романе «Время и место», чьим прообразом и был сам Трифонов, чувствовал присутствие страха в комнате, где находилась мать). К счастью, Сталин знал, чьим сыном был автор Студентов (в 1935 г. он провозгласил, что «сын за отца не отвечает»), и книга ему понравилась, но степень премии все же понизил с заявленной второй до третьей. [24] В результате комсомольское дело как-то притормозили, и злополучная история закончилась строгим выговором («дали строгача»). Премию отобрать не решились. «Были бы рады это сделать, но страх перед именем — премии-то сталинские — леденил руки», — написал Трифонов.[25] Тогда ему повезло. Но его еще долго не оставляли в покое и в Союз писателей не принимали. А сам уж он точно не мог оправиться от пережитого унижения, страха и предательства некоторых друзей, что описано в рассказе с красноречивым названием «Недолгое пребывание в камере пыток».

В начале мая 1951 года, в разгар этих драматических событий, Юрий Трифонов познакомился с молодой солисткой Большого театра Ниной Нелиной. Его сестра Татьяна сказала мне в конце жизни: «Нина пришла в нашу семью в трудное время. Ей ничего не надо было от Юры, ее отношение было абсолютно бескорыстным».

Когда мама познакомилась с отцом, Нелина производила впечатление более зрелой и опытной женщины, чем Трифонов как мужчина. У нее за плечами уже были одно замужество, несколько романов. Главные роли и постоянная ставка в Большом театре определяли высокий социальный статус и стабильное положение. У Трифонова на момент знакомства с Нелиной были, с одной стороны, огромный успех первого романа и Сталинская премия, а, с другой стороны, репрессированные родители, подпорченная репутация и неясные виды на будущее. Тогда многие отшатнулись от Трифонова. Одни боялись приближаться к сыну «врага народа», другие осуждали его за то, что тот как бы отрекся от отца, третьи просто вначале позавидовали невероятному успеху, а теперь злорадствовали.

Действительно, мама не только поддержала отца, но и в целом придала ему уверенности в себе, о чем прямо говорила мне Клавдия Бабаева:

Когда Юра женился на Нине, он стал смелее. До этого он был очень застенчивым. Нина сделала из него человека, то, что нужно. А то он был бы такой же тюфяк, как все Трифоновы. (Здесь она имела в виду его мать и сестру — О.Т.)

Мама стала первой сильной любовью отца, настоящей страстью. Моя бабушка Женя и тетка Татьяна Трифонова были в недоумении, что случилось с «их Юрой», когда он встретил Нелину. Он переродился. И говорили недоверчиво: «Что-то такое между ними было». Клавдия Бабаева рассказывала:

Юра очень любил Нину. Однажды я сказала об этом Евгении Абрамовне и добавила, что не уверена в том, что Нина так же сильно любила отца. Она ответила, что вначале тоже не верила. Но однажды отец заболел, и Нина с ума сходила. И тогда она убедилась в ее любви.

Союз с Нелиной помог Трифонову оправиться от неприятностей, а роман обеспечил материальный достаток. Вскоре после знакомства Нелина и Трифонов стали жить вместе (брак заключили годом позже, 2-го мая 1952 г., когда мама оформила развод с Владимиром Чекалиным). Мама взяла отца под опеку, помогла и в плане жилья, и в плане бытового благоустройства. Первые шесть лет родители вместе со мной жили у Нюренбергов в Доме художников на Верхней Масловке. Поначалу все вполне ладили. Константин Ваншенкин застал эту семейную идиллию, когда привез к Нюренбергам Виктора Некрасова, автора повести В окопах Сталинграда:

Трифонов жил на Масловке у своего тестя, старого художника в специально построенном доме, где помещались и квартиры, и художественные мастерские. Этот дом описан им в позднем рассказе о посещении Шагала.

А пока что жить было негде. Нинины старики уступили им квартиру, а сами устроились в мастерской. Маленькой Олечке было, думаю, года три-четыре. Она до сих пор, или, вернее, с тех пор, называет меня «дядя Костя».

Наш приезд вызвал оживление: еще бы, знаменитый Некрасов! Нина с матерью накрывали на стол, друг, похоже, уснул в уголке, в кресле, мы вели беседу об искусстве.

Разговор сразу повернулся к живописи. Старик-тесть блаженствовал: Некрасов прекрасно знал импрессионистов и постимпрессионистов. Трифонов тоже во всем этом неплохо разбирался, он был образован достаточно глубоко и разносторонне. А я вспомнил лекции Тарабукина и тоже вставил словечко о французской живописи, назвав имена Лоррена и Лебрена, чем несколько удивил Некрасова и заставил старика воскликнуть:

— Да, да, конечно! Были такие…

Олечку уже уложили в соседней комнате.[26]

На самом деле, за кулисами этой мирной картинки уже набирали обороты семейные напряжения. Они обозначились сразу, как только мои родители съехались, а мама забеременела. Как я узнала позже, мнения о целесообразности моего рождения разделились. После маминых неудачных попыток прервать беременность отец сказал ей: «Я тебя люблю… И ничего не нужно. Будем жить дальше».[27] Бабушка Женя по линии отца (Е.Лурье-Трифонова) твердо заявила: «Пусть Нина родит. Мы воспитаем ребенка». Бабушка Полина была категорически против моего рождения и предупреждала: «Артистке не надо заводить детей. Думай не о пеленках, а о карьере».

Я родилась в декабре 1951 г. на два месяца раньше срока. Мне рассказывали, что бабушка Женя пришла посмотреть на меня, когда я только родилась. Искала сходства со своим сыном. Потом удовлетворенно констатировала: «У нее юрины пальчики». Действительно, я унаследовала форму кисти рук и ступни ног отца. У Трифонова были красивые, белые руки с длинными пальцами, почти женской формы. Только больше.

Мое преждевременное рождение совпало с днем премьеры спектакля Молодые годы, поставленного по первому роману Трифонова в театре им. Ермоловой. Об этом дне отец позже вспоминал:

Вместе с Андреем Михайловичем [Лобановым, главным режиссером театра им. Ермоловой — О.Т.] было так много моего далекого: молодость, любовь, дом художников на Масловке, который я пытался изобразить, исчезнувшие друзья, маленькая девочка, родившаяся в день премьеры. Андрей Михайлович был первым, кто приехал на Масловку поздравить меня с ее рождением…[28]

Так как я родилась как раз в день премьеры спектакля, родители назвали меня в честь самой положительной героини — Ольгой. Хотя она всегда казалась мне неярким, второстепенным персонажем романа.

Жизнь моих родителей осложнилась. У них еще не было собственной квартиры, отец переживал период творческих исканий. Мое появление на свет было некстати. Могу только подивиться упорству, проявленному мною в желании появиться на свет. Все члены семьи Трифоновых отличались исключительным упрямством.

Как ни парадоксально, но именно бабушка Полина, которая больше других возражала против моего рождения, возилась со мной больше всех. Тогда не было специальных аппаратов для недоношенных детей, и она заворачивала меня в вату, так как зимой мне было холодно в своем теле. Когда была в школьном возрасте, она много раз оставалась со мной, поскольку мама работала в театре, а отец часто уезжал в командировки. На летние каникулы они с дедом часто забирали меня с собой на съемные дачи.

Известно, что формирование личности закладывается в детстве. Поэтому ни строгая Словатинская, ни трудная жизнь не умерили у Трифонова чувство избранности. При том, что брат и сестра Трифоновы были неразговорчивы и внешне держались скромно, внутренне они ощущали превосходство над своими сверстниками. У Трифонова рано появилась тяга к хорошей жизни, дорогим вещам и красивым женщинам. Заложенное в детстве и поощряемое его матерью самоощущение исключительности отразилось на характере и манере поведения Трифонова, что подчас коробило его друзей.

Две трети из премиальных 25 тыс. рублей Трифонов сразу потратил на машину «Победа», хотя так и не научился ее водить. Не хотел. Либо выручала мать, получившая права на вождение грузовика еще в Акмолинском лагере жен изменников Родины — «АЛЖИРе», либо нанятый шофер. Когда деньги за премию закончились, машину продали, но к общественному транспорту Трифонов так и не расположился и, сколько помню, почти всегда ездил на такси.

В глазах окружающих Нелина и Трифонов стали «гламурной» парой. Лев Гинзбург прокомментировал взлет Трифонова с присущей ему иронией:

Более всех преуспел Юрий Трифонов, получивший за первый свой роман («Студенты») Сталинскую премию — честь по тогдашним понятиям огромная. Еще совсем недавно неприкаянный бедный студент, живший на иждивении бабушки, он вдруг купил автомобиль, отстроил загородную квартиру, женился на певице Большого театра…[29]

Перечисляя через запятую премированный роман, машину «Победа», ремонт дачи и женитьбу на певице, Гинзбург уравнивает и тем самым умаляет значение несопоставимых событий, сводя их к банальным проявлениям успеха. Здесь он апеллирует к «трем китам» советского благополучия: квартира, машина, дача. Сам Гинзбург имел квартиру и машину, но зато у Трифонова была дача, на тот момент в Серебряном Бору, позже Красной Пахре. Так что некоторое соперничество между друзьями все же имело место: «А у нас в квартире газ, а у вас?»

Похожим образом выглядел брак моих родителей и в глазах его друга по Литинституту, писателя Григория Бакланова. Те же зримые свидетельства преуспевания — красивая жена, шуба, машина с шофером:

Вот и Юра Трифонов вступил в клан избранных… Была куплена машина «Победа», лучшая и самая дорогая по тем временам… И немолодой, внушительного вида шофёр ожидал у подъезда молодых хозяев. Наскоро распевшись, то есть пробежав пальцем по клавишам и выдав две-три трели, Нина в меховой, цигейковой, только что купленной шубке, жена лауреата Сталинской премии, и Юра, посолидневший и тоже одетый тепло, спускались к машине. «Я тот, кто сопровождает Жаклин Кеннеди», — не без юмора сказал о себе молодой президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди в один из визитов в Европу. Юра в своей новой роли был по молодости серьезен.

Они были красивой парой и внешне очень подходили друг другу — известный писатель, певица Большого театра; Юра любовался, гордился красивой женой, но вот когда он вслед за ней, сразу посолидневший, спускался к машине, чтобы везти жену в театр, мне почему-то в такие моменты было его жаль. Наверное, я был не прав, просто сказывалась привычка к неприхотливой жизни…[30]

Профессиональный успех и, как следствие, видимое благосостояние вызывали у друзей смешанные чувства — восхищения и немного осуждения. Друзей можно понять. В начале 1950-х годы это выглядело нескромно.

Двоюродный брат Трифонова, Георгий, «Гошка», писавший под псевдонимом Михаил Демин, так оценил успех кузена:

Об успехах Юры я узнал еще в Сибири, в экспедиции, — из московских газет... Однажды мне попалась заметка о том, что писатель Ю.В. Трифонов удостоен государственной премии за роман о студенческой молодежи. И я подумал тогда — со смешанным чувством восхищения и легкой зависти: братишка не теряет времени даром! Он всегда жил правильно. Ему ничто не смогло помешать — ни террор, ни распад семьи, ни гибель наших стариков... А братишка все это время спокойно учился, постигал премудрости, упорно писал. Не торопясь, шел к заветной цели. И вот, достиг ее наконец!

… Юра был на гребне, в расцвете — это чувствовалось по всему. Он жил в новом, недавно отстроенном «писательском» доме, имел свою машину, «Победу». И успел уже обзавестись семьей; был женат на Ниночке Н. — известной оперной певице …

— Чудак, — усмехнулся Юра, по-прежнему играя рюмкой (рюмка была граненая, тончайшая, таящая в себе певучий хрустальный звон; впервые за много лет я ужинал среди крахмальных салфеток и хрусталя).

…И сильно мне мешал этот хрусталь — весь этот блистающий парадный антураж.[31]

Похожее впечатление складывалось в свое время у современников поэта Некрасова. Народный защитник, а жил как барин — в усадьбе, похожей на маленький Версаль, с люстрами и зеркалами, охотами с гончими. Кроме того, имел возлюбленную — красавицу Панаеву. Кстати, мой отец высоко ценил творчество Некрасова, а барские замашки поэта его совсем не смущали. Но то же смущало его в отношении Владимира Максимова, издателя «Континента» в Париже, куда он ездил в 1980 г.:

Ужин у Максимова… Хозяйка — в бриллиантах. Посуда и убранство — княжеские. Откуда? У Генриха Бёлля все было много-много скромнее.[32]

Такие «двойные стандарты» в оценках восходят, вероятно, к большевистским и советским правилам: кому что по ранжиру «положено», а кому «не положено». Некрасову как выдающемуся поэту — да, а вот Максимову — уже нет. Этим были заражены и владельцы дач в кооперативе «Советский писатель». Трифонов же и как сын советского элитария, и как известный писатель также считал себя «ровнее других». Это в результате отразилось и на его семейной жизни, и на отношениях со старыми друзьями, когда по мере роста популярности и благосостояния ему начинало казаться, что свое окружение следует обновить в соответствии с новым уровнем.

При этом издательские дела отца шли ни шатко ни валко, и настроение у него было неважное. От него отвернулся главный редактор журнала «Новый мир» Александр Твардовский, опубликовавший и выдвинувший на премию его дипломный роман. Тому не нравились нескромные притязания молодого автора на авансы за ненаписанные опусы. Утрату расположения к себе Твардовского отец переживал особенно болезненно. Он очень уважал его как поэта и личность. Кроме того, считал, что обязан ему своим появлением в литературе.

Чувствуя себя невостребованным, отец не знал, за что браться, о чем писать. Кроме того, катастрофически не хватало денег. Премия разошлась быстро, поэтому жили в основном на зарплату мамы, которую она получала в Большом театре. Считая себя состоявшимся писателем, устраиваться куда-то в штат Трифонов не хотел и подрабатывал журналистикой, несколько раз ездил на стройку Каракумского канала в Туркмению, писал спортивные репортажи. Последнее у него получалось хорошо, так как он с молодости увлекался спортом, знал предмет, владел словом и, что не менее важно, был известен. Уже в 1955 г. его как спортивного журналиста послали в загранкомандировку в Венгрию, что по тем временам считалось выдающимся достижением.[33]

Работа спортивного корреспондента позволяла заглянуть за железный занавес в окружающий мир. Благодаря знанию иностранных языков — немецкого и немного английского, который преподавали в Литинституте — Трифонову удалось посетить много стран. Кроме того, из поездок отец привозил подарки, поднимавшие настроение.

Для Трифонова как писателя спорт открыл и новые профессиональные возможности — он уже писал не просто репортажи, а художественные очерки. Он пытался понять, как спортсменам удавалось победить, выдержать, просто выжить. Моему отцу удалось основать новый жанр — психологической спортивной литературы (вспомним рассказы «Победитель шведов», «Победитель», сценарий к фильму «Хоккеисты»). Константин Ваншенкин рассказывал, что читатели думали, будто существуют два Трифонова: один пишет о спорте, второй — о Москве. Настолько они были непохожи. Мне кажется, заслуги отца в этой области остаются до сих пор недостаточно изученными.

Ваншенкин, вместе с Трифоновым разделявший футбольную страсть, рассказывал мне, что Нелиной не нравилось, когда муж, лежа на диване, часами обсуждал по телефону детали того или иного футбольного матча. Однажды Трифонов даже позвонил ему из Италии, чтобы узнать, с каким счетом сыграл его любимый «Спартак», хотя на следующий день он уже возвращался домой. Ваншенкин написал об этом короткое стихотворение:

Футбольный счет такое дело —

Иль сердцу мед иль вострый нож.

И вообще заметим смело:

Не слышал счета — не заснешь.

И разве вспомнить не пора ли! —

Когда терпеть не стало сил:

— Не знаешь, Костя, как сыграли? —

Из Рима Трифонов спросил.[34]

Маме же общение на почве футбола казалось праздным времяпрепровождением. Инна Гофф вспоминала:

Она была человеком действия. Напряженная внутренняя работа, что происходила в Юре, была невидима глазу. И воспринималась ею как безделье. Она тормошила его,— видела, что он мало сидит за столом. Много лежит на диване, подолгу говорит по телефону о футболе… Но Нина теребила, и он писал.[35]

Соседка по дому на Ломоносовском проспекте, Ольга Суркова рассказывала мне, как Нелина жаловалась ее матери: «Липочка, я старалась все утро не шуметь, исключила все отвлекающие факторы, чтобы Юра мог спокойно поработать. А когда заглянула в его кабинет, то увидела, что он сидел за письменным столом и спокойно читал газету «Советский спорт»».

Другим увлечением отца кроме футбола, или, с точки зрения мамы, бессмысленным занятием была его игра в маджонг. Коробку с игрой привез из Китая еще мой дед Валентин, который работал там с 1925 по 1926 год. Она служила Трифонову, как он выразился в другом контексте, еще одной «слабой памятью об отце».[36]

Состав игроков в маджонг всегда был одним и тем же: отец, Лев Гинзбург и третий участник, который был не писателем, а военным. Друзья называли его Полковником (настоящее его имя было Вячеслав Тарасов). Гинзбурги и Трифоновы снимали для детей дачу в Репихово, где с ним и подружились. Летние вечера в Репихово — Трифонов датирует их 1954 или 1955 г.[37] — описаны им в рассказе «Опрокинутый дом». Трифонов написал о Полковнике несколько пренебрежительно — мол, это был не настоящий полковник, а тыловой, хотя и участник войны. И добавил, что тот боялся смерти. То есть, изобразил его чуть ли не трусом. Несмотря на то, что тот был старше своих приятелей, он пережил их обоих. Дочь Льва Гинзбурга Ирина рассказывала мне, как прочитав рассказ, Полковник звонил ей в обиженных чувствах. Говорил уже старческим, дребезжащим голосом: «Трифонов ведь не знал, что скоро умрет. Как бы он смотрел мне в глаза после такого портрета?»

Надо сказать, что это был далеко не единственный случай, когда прообразы литературных героев выражали Трифонову свое возмущение. Среди них — дочь врача Исидора Марковича (прообраз врача Исидора Марковича в Обмене), болгарин Георгий Гатчев (прообраз Гартвига в Предварительных итогах). В романе Время и место он изобразил меня психически больной.[38] Но я не обижалась, поскольку отец хотел подчеркнуть, что «жалел» свою дочь.

В Репихово друзья играли в маджонг на деньги, хотя ставки были условные. Игроки входили в азарт и засиживались допоздна. Почти всегда проигрывал Гинзбург, что вызывало у него бурное негодование. Часто собирались у нас дома в Москве. Мама любила друзей и вечера с ними, но вместе с тем сетовала, что игра отвлекала отца от письменного стола. Однажды в сердцах она даже выбросила коробку с игрой из окна, чтобы партнеры, Гинзбург и Полковник, не мешали отцу работать. Отец дивился буйным проявлениям маминого темперамента, но они его не трогали. Он оставался прежним: с одной стороны, расслабленным, а с другой стороны, упрямым.

После маминой смерти друзья перестали собираться у нас дома для игры в маджонг. И вообще интерес к этой игре у отца пропал и больше не возобновлялся. Видимо, маджонг ассоциировался у него с семейным домом. Когда мамы не стало, его запал пропал. Он лишь периодически садился играть в шахматы со случайными партнерами (шахматами он увлекался еще со школы).

Мне кажется, что после смерти мамы, интерес отца и к спорту значительно поубавился. Он продолжал смотреть футбольные матчи по телевизору и ездить на международные соревнования, но делал это скорее по инерции, без былого воодушевления. Поездки на спортивные мероприятия Трифонов стал использовать, чтобы посетить другие страны, отвлечься от работы и сменить обстановку. Прежде своими увлечениями он провоцировал жену. Когда ее не стало, этот стимул исчез.

В чем-то родители действительно поступали наперекор друг другу. Мама была человеком эмоциональным, быстрым. Отец был флегматиком, медленным, настоящим кабинетным работником. В плане инициативы мама главенствовала в нашей семье. Она была ловкая, энергичная. Отец же вел себя, как барин, работал с ленцой, ссылаясь на «классика», согласно которому, «писатель любит, когда его отвлекают от работы». Эти слова он адресовал самому себе. Он с удовольствием отвлекался от работы — на телефонные разговоры, чтение газет, встречи с друзьями, походы в ЦДЛ, поездки за границу. Писатель Даниил Данин вспоминал старые добрые времена, когда в Серебряный Бор на дачу приезжала из города «бесцеремонно-лучащаяся Юрина Нина» и начинала вместе с друзьями «наседать на медлительного Юру за его писательскую лень».[39] Ирина Листова объясняла перерывы Трифонова в работе тем, что его все устраивало — красивая жена, налаженный быт, ухоженный дом. Можно сказать, он был счастлив. Пройдя в детстве и юности много испытаний, он получал теперь удовольствие от устроенной семейной жизни. Он был всем доволен, ему не хотелось спешить, напрягаться. Мама безуспешно пыталась с этим бороться.

В истории известны писатели, которые за короткую жизнь написали многие тома — Чехов, Бальзак, Джек Лондон. Лопе де Вега, который написал более 2000 пьес. Отец к таким не относился, он не был трудоголиком. Мама тщетно пыталась засадить его за работу. Помню, как отец подарил мне свой двухтомник. Он смущенно усмехнулся и спросил: «Мало написал, да?». Четырехтомник вышел лишь через пять лет после его смерти.

В отличие от отца, у которого после премии с работой не очень ладилась, у мамы, наоборот, дела шли полным ходом. Помимо регулярных выступлений и репетиций в Большом театре она много ездила с концертами по стране. Привожу любопытный фрагмент ее дневника 1955 г. о поездке к полярникам, где приводятся публикации, предваряющие поездку, текст Нины Нелиной и итоговые публикации.

АРКТИКА. Северный Полюс, 1955

13 апреля 1955 года на дрейфующую станцию «Северный Полюс» прибыла концертная группа, в которую вошли солисты Большого театра СССР В.Дулова, П.Чекин, Н.Нелина, а также Рина Зеленая и Б.Брунов.

Артисты Москвы труженикам Арктики. Концерт творческой бригады, Советская культура, 1955

Вчера большой воздушный корабль оторвался от земли с одного из московских аэродромов и взял курс на север. На его борту — посланцы Большого театра — заслуженный деятель искусства РСФСР артистка Вера Дулова, заслуженный артист РСФСР Павел Чекин, солистка Нина Нелина. Мастера искусств – заслуженная артистка РСФСР Рина Зеленая, заслуженный артист БССР А.Шапс. Исполнительница русских народных песен Антонина Сметанкина. Акробаты Михаил Птицын и Раиса Калачева. Чтец Андрей Гончаров. Концертмейстер Леонид Черный. Артистка цирка Нази Шарай и конферансье Борис Брунов. Руководит бригадой заместитель директора Центрального дома работников искусств Михаил Шапиро.

За Полярным кругом артисты побывали в далекой Амдерме и на Диксоне, на самой северной точке Челюскин и в Хатанге, в Тикси и Крестах Колымских, в бухтах Провидения и Угольной, приблизились почти к самому меридиану смены дат — почти на одиннадцать часов будет разница у них во времени с Москвой.

Концерты, лекции по литературе и искусству услышали не только работники полярных станций, но и все местное население: эскимосы и чукчи, эвенцы и ненцы – оленеводы-охотники, рыбаки.

А потом, если будут благоприятствовать метеорологические условия, часть бригады полетит на дрейфующую станцию Северный полюс.

Концерт на Северном полюсе

Почти месяц прошел с того дня, когда представители театральной общественности столицы проводили в дальний путь своих товарищей, отправившихся в гости к полярникам. За это время бригада московских артистов, сформированная Центральным домом работников искусств, посетила ряд арктических станций и поселков, где выступала с концертами и оказывала помощь участникам художественной самодеятельности.

Солисты Большого театра В.Дулова, П.Чекин, Н.Нелина, артисты Р.Зеленая, А.Сметанкина, А.Шапс, А.Гончаров, Т.Калачева, М.Птицын, Л.Черный, И.Ширай, Б.Брунов вчера прибыли на дрейфующую льдину, где расположилась научная станция «Северный Полюс». Полярники тепло встретили концерт московских друзей.

Московские артисты в Арктике. Дневник Нины Нелиной, 1955

Весть о том, что мне предстоит в составе концертной бригады ЦДРИ выехать в Арктику и, возможно, даже побывать на одной из дрейфующих станций на Северном полюсе — застала меня врасплох. Не верилось, что через несколько дней придется побывать в тех местах, о которых мы столько читали и слышали. Я жила в неспокойном ожидании, не зная, за что браться и что делать. Плохо спала, в голове все слова «Арктика, станция «Северный полюс», пятидесятиградусные морозы, белые медведи...»

Но вот настал незабываемый день отъезда. В назначенный день и час мы с провожающими и близкими на аэродроме. Представители Большого театра. Падает мягкий снежок. Точно и он пришел прощаться с нами. Руководитель бригады — Михаил Шапиро.

Первое дыхание Арктики мы почувствовали уже вскоре после вылета. В пути неожиданно разразилась сильнейшая пурга, и мы несколько часов вынуждены были под Архангельском ожидать, пока он даст нашему самолету сигнал: «Добро».

Вечером мы приземлились в Архангельске. А затем прибыли уже в один из первых городов Заполярья. Мороз стоял лютый. Выручала захваченная из Москвы теплая одежда: меховые брюки и куртки, меховые косынки и шерстяные варежки. Но больше всего, конечно, согревала нас теплая встреча — в уютной теплой гостинице нас ожидал с любовью приготовленный великолепный ужин. Неожиданные апельсины и яблоки. И какое-то национальное блюдо с жареной олениной, которая показалась нам очень вкусной и напоминала говяжью печенку. Мы были тронуты.

Намечалось дать здесь только один концерт. Но интерес к нашим выступлениям был так велик, что нельзя было не уступить настояниям местных жителей. В один день мы дали три концерта. И все же было столько зрителей, что многим приходилось стоять.

Следующим пунктом была Хатанга. Здесь в свое время побывали знаменитые исторические экспедиции выдающихся русских полярных первооткрывателей Беринга, Челюскина, Лаптевых. И, хотя в Хатанге температура воздуха достигала 45 градусов мороза, мы не мерзли. Необычайно теплое чувство, вызванное сердечным, дружеским приемом зрителей, нас согревало.

В Хатанге нам показали белых медведей с острова Средний (Северная земля). Прилетел летчик Гуднев. Он доставил двух белых густошерстных медвежат. Очаровательные зверьки! Мы не могли глаз оторвать от них. Меня тянуло погладить их, но я опасалась, как бы они меня не искусали.

Наше пребывание в Крестах Колымских ознаменовалось незабываемым для нас событием. Здесь 1 апреля на девять часов раньше, чем в Москве, начался сбор подписей под обращением Всемирного Совета мира. В этот день вся наша бригада поставила свои подписи под этим историческим документом.

Эти дни совпали с большим праздником для жителей Севера. Отмечалось 25-летие создания ненецкого национального округа. После концертов мы вернулись в Нарьян-Мар (центр этого округа). Здесь мы приняли участие в торжествах, на которые съехались ненцы из стойбищ, расположенных за много десятков километров.

К 10 часам дня празднично одетые марьян-марцы устремились на так называемое «болото», где собирались оленьи упряжки. Оленеводы, ярко одетые, приехали за 200–300 километров, чтобы принять участие в состязаниях. В основном, оленеводы — это ненцы и коми. Коми очень красивы. У ненцев монгольский тип. Все хорошо говорят по-русски.

Нам посчастливилось увидеть живописное зрелище — оленьи гонки. В них участвовало 15 упряжек, по 4 оленя в каждой. Оленеводы приехали за 200–300 километров, чтобы принять участие в состязаниях. В основном это ненцы, хорошо говорящие по-русски. С головокружительной скоростью мчатся по снежному насту упряжки, которыми искусно управляют ненцы, размахивая специальным шестом — хореем. Нас приглашали покататься на оленях. Первой отважилась на это «шаловливый ребенок» Рина Зеленая. За ней последовали и все остальные.

Для нас было также устроено специальное празднество, которое снимали операторы Ленинградской студии, на темы: «Охота на моржа», «Погрузка угля» и др. Любопытно, что все исполнители — пожилые люди. Одному из них было 70 лет, остальным — не меньше 40. Танцы исполнялись под аккомпанемент музыкальных инструментов, похожих на теннисную ракетку. Только вместо струн на них была кожа.

Но вот мы уже в пути, и скоро наша группа прибыла в город на Енисее — Игарку. Это чистенький портовый город. Прямые улицы приятной архитектуры с двухэтажными домами. Немало деревьев. Клуб, который вмещал, только 250 человек. Еще на подступах к Игарке к нам обратились с просьбой сообщить, находится ли среди нас А.Сметанкина, будет ли выступать Рина Зеленая.

Выступали мы здесь с большим подъемом и энтузиазмом. Мы видели, как радостно нас слушают полярники и знали, что наш концерт транслируется на дрейфующую станцию «Северный Полюс 3». Лучшей наградой для нас была сердечная телеграмма от работников станции: «Поздравляем коллектив с приездом».

В Игарке нам удалось познакомиться с деятельностью очень интересного научного учреждения — Мерзлотной станцией Академии наук СССР, находящейся на улице Большого и Малого театров. Это наименование, оказывается, было дано в ознаменование пребывания здесь, в довоенные годы бригады Большого и Малого театров.

Посетили мы в Игарке и педагогическое училище народов Севера, в котором обучаются якуты, чукчи, ненцы и другие. Юноши и девушки восторженно принимали нас — московских артистов, которых они видели впервые в жизни.

Что такое настоящая Арктика мы ощутили на острове Диксон. Такого сильного ветра, да еще в сочетании с жестким морозом, я, признаться, никогда не испытывала. Население здесь невелико. Здесь имеются школы с интернатами. Учащиеся здесь живут круглый год. Но по воскресным дням к ним издалека приезжают на собачьих упряжках в гости родители.

Оттуда мощная полярная радиостанция острова передавала наш концерт для зимовников всего западного сектора Арктики.

Следующий пункт — бухта Тикси. Здесь расположен большой город современного типа с каменными домами. Такой не часто встретишь и в более обжитых краях. Нас приятно поразило, что культурная жизнь в Тикси бьет ключом. Мы видели афиши по эстетике, по международным вопросам, рекламы фильмов, которые перед нашим отъездом шли в Москве. Приятным сюрпризом был для нас великолепно оборудованный клуб на несколько сот мест.

Ночью, после одного из концертов я увидела, наконец, Северное сияние. Это феерическое, незабываемое, фантастическое, волнующее зрелище!

В Тикси мы праздновали день рождения нашего аккордеониста Леонида Черного. Нас угощали местным деликатесом — строганиной. Это куски свежемороженой рыбы, наструганные ножом. Каждый кусочек макается в соус, сделанный из горчицы, перца и уксуса.

И вот мы снова в пути. Скалистые горы, покрытые льдом, кое-где виднеющаяся земля, похожая на предгорье Урала. Мы на Чукотке. Здесь мы впервые познакомились с чукчами, которые приехали сюда за продуктами. В своих шапках они выглядели весьма своеобразно и выразительно. Мы имели наглядную возможность убедиться в том, какие замечательные изменения произошли в жизни этого отсталого и угнетенного народа, как вырос его культурный уровень.

На следующий день мы побывали в чукотском колхозе. Здесь мы познакомились еще с одним видом транспорта — ездой на собачьих упряжках. Восемь-десять небольших собак, запряженных в нарты. Раздается крик каюра, и упряжка прямо с места несется. Тихо на собаках не ездят — развивают бешеную скорость. Нарты несутся по сверкающей белизной снежной равнине. «Кх! Кх!» - погонщик и собаки послушно сворачивают налево. «Пыть! Пыть!» — и упряжка направляется в другую сторону. Нам рассказывали, что, когда начинается пурга, вожак собирает собак в кружок и ложится между ними, покрыв себя нартами. Лежит он до тех пор, пока не прекратится вьюга.

Хорошо одетые, гостеприимные чукотцы ведут нас в удобный деревянный клуб. Тепло приветствует нас седовласая женщина. Это Ниам-Ниам. Первая женщина из чукчей, вступившая в партию. Трудно описать с каким восторгом, как непосредственно наши выступления воспринимали чукчи. После концерта они выходили на сцену и на прекрасном русском языке благодарили нас. Затем хозяева устроили нам ответный концерт. На сцену вышли пять мужчин с бубнами в руках. Под аккомпанемент бубнов они исполнили свои танцы, очень ритмичные, тонко имитирующие различные бытовые и трудовые процессы.

Здесь, как и в других местах, наши выступления транслировались по местному радио. Бригада возила также с собой два фильма «Укротительница тигров» и «Море студеное», которые мы показывали всюду, где только была возможность.

Ездили мы на шахту, где также дали концерт. Поездка была не из легких — ночью, на открытых машинах, при 35-градусном морозе. Но вот мы снова в Тикси. Все очень взволнованы: неужели не удастся побывать на одной из дрейфующих станций? И вдруг — радостное известие. Нас ждут на СП-4. 10 дней расчищали там аэродром, готовя безопасную и удобную посадочную площадку.

Ну вот, наконец, заветная цель нашей поездки. Мы отправляемся на Северный полюс. Утомления как не бывало. В 4 часа ночи вылетаем. Самолет ведет один из опытнейших пилотов Арктики — Михаил Алексеевич Титлов. Шесть часов без посадки длится полет до дрейфующей научной станции «Северный полюс-4». Чем дальше, тем лед все больше и больше принимает голубой оттенок. Наконец, видим слева несколько домиков и красный вертолет. Вот он, лагерь!

Самолет делает круг. И Титлов блестяще сажает машину. К нам спешит начальник станции «Северный полюс-4» Евгений Иванович Толстиков. 3 километра до станции мы идем пешком. Лед так гулко звенит под ногами, словно играет целый оркестр. Мы недоверчиво смотрим под ноги — ведь под нами Океан, около 2,5 тысячи метров глубины. Небольшой желтенький трактор везет за нами реквизит и чемоданы.

В эти дни происходила как раз смена состава работников дрейфующей станции, и в лагере мы встретили нового начальника тов. Гордиенко. Первым делом, нас пригласили обедать. Повар Цезарь Хоржановский, он же баритон, он же чтец и душа общества, приготовил нам, по общему признанию, «потрясающие щи». Впрочем, не менее вкусны были и остальные блюда.

Времени у нас было мало, но все мы успели наскоро осмотреть лагерь. Полярники показали нам свою погруженную в снег станцию. С волнением узнавали знакомые по фотоснимкам в газетах и журналах палатки, метеорологические приборы. С трудом верилось, что мы, действительно, находимся на ставшей почти легендарной льдине.

В кают-компании сдвинули столы, и концерт начался. Всем хотелось исполнить свой репертуар, как можно лучше. Все же было довольно холодно. К счастью, все прошло благополучно. Все выступления прошли очень удачно.

Концерт этот был, во многом, необычен. У Дуловой, Рины Зеленой, Брунова была своеобразная премьера. Вера Дулова исполнила на арфе новое произведение М.Коваля, специально написанное для полярников. Большой успех имела Рина Зеленая, читавшая «Письмо девочки на Северный Полюс». Борис Брунов выступил со специальным «арктическим» конферансом.

К сожалению, из-за низкого потолка кают-компании не могли исполнить свои номера акробаты Калачева и Птицын, жонглер Назы-Ширай. Но желание выступить перед отважными полярниками было так велико, что артисты перенесли площадку на воздух и исполняли свои номера на открытом воздухе. Вряд ли в истории театра и эстрады известен еще такой случай, когда артистам приходилось выступать при температуре минус 35 градусов!

Прощание было теплым. Каждому из нас подарили по книжке, подписанной участниками дрейфа. Каждого от души благодарили за выступление. Трогательны были их подарки. Нам преподнесли книги, на которых были написаны координаты льдины: 80, 07 северной широты и 185,7 градусов восточной долготы.

На обратном пути в нашем самолете прибавился еще один пассажир — щенок лайки «Полюс», подаренный полярниками. Мне подарили большую медвежью шкуру.

Каждый день приносил мне увеличивающуюся веру в то, что будет время, когда я буду гордиться тем, что с Дуловой и Зеленой, впервые в истории театра, побывала в Арктике и с большим увлечением выступала для мужественных северных народов и наших героических полярников. Никогда не погаснут в моей памяти эти славные светлые дни, проведенные в Арктике.

Пробыв на дрейфующей станции пять с половиной часов, мы покинули городок отважных полярников.

С работниками станции «СП-4» нам удалось встретиться в бухте Тикси, где на обратном пути мы застали половину старого состава лагеря. Два концерта в Тикси, два в Дудинке — и вот мы уже летим в родную столицу.

Месяц мы пробыли в родной теперь нашему сердцу Арктике. Проделав по воздуху путь в 25 тысяч километров, мы, кроме того, пользовались самыми различными видами транспорта — передвигались в открытых грузовиках, на тракторах, оленьих и собачьих упряжках, а часто и пешком. Дали 48 концертов. За время поездки было устроено 94 концерта, лекций, бесед. В нашей памяти Заполярье осталось не суровым и холодным, а теплым и гостеприимным краем, краем мужественных и отважных людей.

В Москву я вернулась с двумя полярными подарками: замечательной белой шкурой медведя и живым, темпераментным существом — сибирской лайкой. И теперь, глядя на эти чудесные подарки, я живо вспоминаю героических и добрейших полярников и неувядаемый образ далеких северных пейзажей.

Еще полярники сказали мне, что запись, которую они сделали на магнитофоне, будут заводить по праздникам. И позже они посылали мне поздравительные телеграммы по праздникам.

Приподнятый тон этого фрагмента дневника разительно контрастирует с последующей записью Нины Нелиной того же года, которая касается ее семейной жизни:

Литературу я любила с раннего возраста. Читала очень много. В книгах я видела вторую жизнь, преображенную мозгом и сердцем писателя. Книги меня воспитывали и учили. Вот почему я писателей считала людьми, наделенными богатой и интересной душой. И когда мой знакомый актер меня познакомил с писателем, я, не очень анализируя его душевные качества, увлеклась им и вышла за него замуж. Я тогда еще не понимала, что между писателем и человеком может быть большая дистанция. И что этот провал в жизни писателей — частое явление.

Мои родители к моему замужеству отнеслись весьма критически, справедливо указывая на недолголетие «брака в быстром темпе». Особенно родители были настроены против моего брака, когда узнали, что я готовлюсь быть матерью.

Мать мне часто говорила: «Ты — актриса. У тебя на первом плане — искусство, а ребенок помешает им заниматься. У Неждановой и Барсовой не было детей. Умные актрисы!»

Но я твердила:

— Мать, все должно быть заполнено!

Появился ребенок. Я выхлопотала развод со своим первым мужем и узаконила свой брак с писателем. Время показало, что я не совсем верно себе представляла будущую семейную жизнь. Но я старалась не испытывать огорчения и не гнуться. Порой было тяжело и обидно, но я твердила себе, что нельзя терять мужество и самообладание!

Ребенок принес бессонные ночи. Я вставала с несвежей головой, усталой. Утром — репетиции, вечером — спектакли. Муж сладко спал до 11–12 часов. Завтракал в постели. Читал газеты, журналы. Потом немного поработает. Вечером — в Союз, в ресторан. Друзья, кофе, коньяк и литературные сплетни. Так текла наша жизнь.

Эгоизм мужа, его неизменно укрепившееся мнение, что он «всадник, а я — лошадь» давали себя крепко чувствовать…

При этом единственным устроителем быта и главным кормильцем семьи оставалась мама, что вызывало неудовольствие Нюренбергов, наблюдавшим, как крутится их дочь и сибаритствует зять. Откровения Трифонова о семейных проблемах на этой почве нашли отражение в мемуарах его друга Константина Ваншенкина

В 1951 году Юра получил за повесть «Студенты» Сталинскую премию и вскоре женился на солистке Большого театра Нине Нелиной. Она, видимо, предполагала, что он и дальше пойдет щелкать премии одну за другой, как тогда не раз бывало. Но у него дело застопорилось, заколодило, да и другие появились неприятности, он стал сбиваться с тона, но держался, упорствовал.[40]

Друзьям, видимо, Трифонов объяснял все материальными аппетитами жены, хотя на самом деле во главу угла ставились вопросы об образе жизни и распределении обязанностей. Предъявляемые к себе претензии он объяснял «борьбой кланов»:

Всякий брак — не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак — двоемирие. Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда. Кто кого? Кто для чего? Кто чем?

…И все-таки это были два мира, два клана, уходящие корнями в им самим неизвестную глубь, и, столкнувшись, они стремились — невольно — пообмять и потеснить друг друга.[41]

На самом деле, Трифонов вполне отдавал себе отчет о первопричине конфликтов:

Собственно говоря, тут сталкивались два эгоизма. Он любил эти «убеги», отрыв от ежедневной мороки, от дел, от дома, особенно любил «убеги» к «музейному другу» Федорову или куда-нибудь с Федей Праскухиным на машине, даже просто в «Севан», и она знала, что он это любит, что ему это, может быть, необходимо по многим причинам, но ничего не могла поделать с собой: когда он исчезал, она становилась как больная. Иногда даже начиналась крапивница. Но он был непримирим в своей борьбе за независимость и уступал редко.[42]

Как утверждала мудрая датская писательница Карен Бликсен: «Про мужчину все спрашивают, что он сделал. Про женщину говорят, какая она».[43] С этой точки зрения мама уже полностью состоялась, что нельзя было еще сказать об отце. Тем не менее, он старался утвердить свое доминирование (в «сшибке кланов») и считал, что жена должна ему больше, чем он ей.

В романе Студенты главный персонаж Вадим (образ автора) влюблен в свою сокурсницу, которая, как подсказано писательским предвидением, оказалась еще и певицей. Он изводил очаровательную девушку и начинающую певицу Леночку Медовскую наставлениями по поводу того, что женщина должна приносить пользу:

— Женщина, Вадим, должна все уметь. Должна уметь одеваться, петь, быть красивой — понимаешь?

— Понимаю. Ты, стало быть, готовишься на женщину? … А в чем твоя цель, Лена?

— Какая цель, Вадим? — спросила она мягко и с удивлением.

— Твоей жизни.[44]