Литературоведы часто пытаются найти какой-то один любовный адресат, одну женскую фигуру, любовь к которой у автора сделалась основной и прошла через всю жизнь. Даже у Александра Пушкина с его «Донжуановским списком» и множеством любовных историй, Юрий Тынянов сумел отыскать такой «адресат», женщину, утаенная любовь к которой прошла через всю жизнь от лицейских лет до кончины в квартире на Мойке (статья «Безыменная любовь»).

С Чеховым что-то у исследователей не получается. Какие-то отдельные «новеллы» не складываются в «роман», который, как известно, так и не написал сам автор. Да, были Лика Мизинова, Лидия Авилова, Лидия Яворская, жена-актриса Ольга Книппер… Но один сюжет, один адресат?

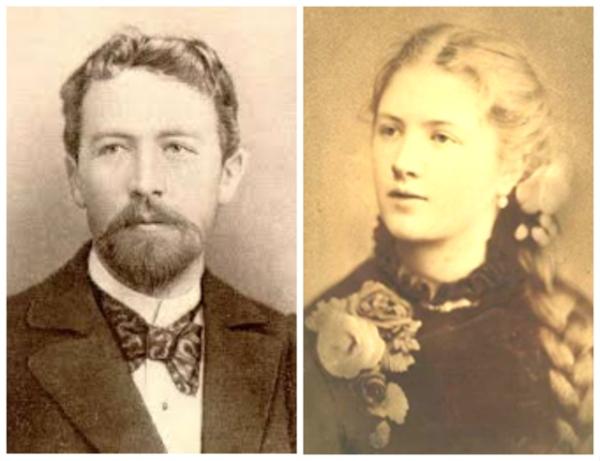

И все же, мне кажется, недаром Иван Бунин так восхитился мемуарами Лидии Авиловой «Чехов в моей жизни» (впервые в сб. «Чехов в воспоминаниях современников»», М. ГИХЛ, 1947), которые посчитал блестящими и правдивыми. Именно в Авиловой, которую он хорошо знал и о которой был высокого мнения как о писательнице, и при этом считал красавицей и умницей, он увидел «главную» женщину Чехова. Кстати, а зачем все это - главная не главная? Но у людей 19-го века (как, впрочем, у некоторых чудаков предыдущих и последующих столетий), была идея некой «единственной» любви, пронесенной через всю жизнь. Своеобразный аналог «высокой» любви Данте Алигьери к Беатриче и Франческо Петрарки к Лауре. Называю их чудаками, так как это личности особого «высокого» склада, к которым в обществе часто относятся с большим подозрением.

Сама Лидия Авилова в письме к сестре Чехова Маше, отправленном уже после смерти Антона Павловича, пишет, что на Украине встретила человека, который признался, что любил Машу всю жизнь. Сообщить об этом Марье Павловне она посчитала очень важным. Есть у нее в поздних, послереволюционных дневниках 1917- 22 года, кроме описаний трудностей быта, и страницы о том, как к ней пришел человек, который был ее женихом 37 лет назад и которому она отказала, хотя, вроде бы, год «жениховства» считала самым своим счастливым. Но ей показалось тогда, что он безволен и поэтому мало ее любит.

И вот она услышала: «Вы говорите - мало любви, а я всю жизнь только одну вас и любил». Но ведь и сама Лидия Алексеевна еще позже, в записях 1937 года (ей 73 года), пишет. что она любит «мечту»: «А мечта эта - Антон Павлович. И в ней мы оба молоды, и мы вместе». То есть и в ее случае - любовь к Чехову проходит через всю жизнь. Причем дальше читаем очень важное замечание по поводу этой любви: «И вот кончаю жить, а столько вопросов не разрешила».

Ощущение такое, что не только она «не разрешила» каких-то жгучих вопросов своей жизни, но не разрешил их и Антон Чехов. Причем следы этих мучительных и по-своему счастливых попыток «найти ответы» на общие для них вопросы находим в целом ряде произведений как у Чехова, так и у Авиловой. У нее это, кстати, некоторые рассказы в книге избранных произведений (Л.А. Авилова. Рассказы. Воспоминания, М. Сов. Россия, 1984), причем все очень небольшого формата. Авилова, хоть и считалась пишущей «дилетанткой», но необыкновенно мастеровита, изобретательна в сюжетах и стилистически изящна, за что ее хвалили и Чехов, и Бунин. И еще добавлю, - очень исповедальна, что тоже обличает в ней истинную писательскую «породу». Понявший это Бунин как раз и сравнивает ее «с той породой людей, к которым относятся Тургеневы, Чеховы… в ней есть та сложная, таинственная жизнь. Она как переполненная чаша…»

Когда читаешь некоторые рассказы Авиловой, создается впечатление, что они писались в «диалоге» с рассказами Чехова о любви и в них продолжается размышление над теми же проблемами, но с женской стороны. Тут есть одно важное обстоятельство: судя по всему, оба были тайно влюблены друг в друга и рассказы затрагивают их реальные жизненные сложности и подлинные проблемы. Положим, рассказ Лидии Авиловой «Забытые письма» (1897), который Чехов хвалил: «Это хорошая, умная, изящная вещь». Рассказ не столько соотносится с чеховскими сюжетами, сколько отражает размышления Авиловой над возникшей у нее и Чехова жизненной ситуацией. Она пишет в воспоминаниях, что сама послала Чехову в Ниццу, где он лечился от туберкулеза, «Забытые письма», «полные страсти, любви и тоски», и знала, что он не может не понять, «что это к нему взывали все эти чувства».

В рассказе у героини умер муж, и она пишет об этом своему возлюбленному. Она теперь свободна, хотя и испытывает угрызения совести, что была ему не верна, и ими же объясняет в первом письме молчание возлюбленного. Но все ее три письма, «полные страсти, любви и тоски», остаются без ответа. По всему судя, возлюбленному не нужна ее свобода, он ее боится и не собирается менять свою жизнь. Тут фантазия автора выруливает на такие жизненные обстоятельства, которых в реальности не было. Она как бы испытывает судьбу, а что было бы, если бы она была свободной. И сильно сомневается в «герое», что ей вообще было свойственно. Несмотря на многочисленные его признания, о которых она пишет в воспоминаниях, она все время сомневалась в подлинности любви Чехова (Как говорилось в одном из старинных стихотворений: «Любовь ли это, дружество ли это?»).

Нужно сказать, что уже во время первого знакомства с Чеховым Авилова была замужем и имела полуторогодовалого сына. Позже появились еще сын и дочь. Брак был с ее стороны не по любви, но дал ощущение семейного уюта и надежности. А что было бы, сойдись она с Чеховым? Как видим, положительных решений у Авиловой нет и в случае, если бы она не была замужем. Кстати, у Бунина гораздо позже появится рассказ «Неизвестный друг» (1923), где героиня пишет из далекой заграницы писателю, потрясшему ее воображение, но письма безответны. Возможно, ему вспомнился рассказ Авиловой, в котором он несколько изменил ситуацию, но оставил этот безответный женский крик души).

Замечу, что Чехов так и не стал возлюбленным Авиловой, хотя несомненно, оба о сближении мечтали и размышляли, к чему бы это могло привести. Чувства обоих были тайными, но выплескивались в рассказах. В чеховском рассказе «О любви» (1898), написанном после авиловского рассказа «Забытые письма, прокручивается реальная ситуация Авиловой и автора. Влюбленный герой - помещик Алехин (этой фамилией Чехов подпишет пропавшее в послереволюционные годы свое письмо к Авиловой) не хочет нарушать спокойную семейную жизнь героини. Что он может дать ей взамен?

По сути, такую же обыденную обстановку, а что будет в случае его болезни или смерти? Думал об этом, судя по всему, и сам Чехов. У него были большие проблемы со здоровьем, что его, даже как врача, останавливало. Кроме того, он очень серьезно относился к мнению Авиловой, что нужно думать о детях, считал ее человеком какой-то «врожденной» нравственности. При всем при том, - в финале чеховского рассказа любовь ставится выше всех посторонних размышлений и доводов, она - главное в жизни: «Я понял, что когда любишь. то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе». Авилова поняла, что рассказ обращен к ней, читала его, рыдая, но послала Чехову довольно злое письмо.

По ее мнению, талантливый писатель «холодно описывает чувства, которых уже не может переживать душа, потому что душу вытеснил талант. И чем холодней автор, тем чувствительней и трогательнее рассказ». Это она иронически повторяет некоторые чеховские литературные наставления по поводу писания. Он же на это смиренно отвечает, что «чужая душа потемки».

В «Даме с собачкой», опубликованной в 1899 году, размышления Чехова о любви продолжены. Чем может обернуться легкий курортный роман с замужней женщиной?

Размышляет на эти темы и Авилова. В ее рассказе «Последнее свидание» (1899) можно найти явные переклички с «Дамой с собачкой». Героиню обоих рассказов зовут Анна, в «Даме с собачкой» она - Анна Сергеевна, а у Авиловой - Анна Алексеевна (ее собственное отчество), а инициалы героя- перевернутые чеховские - не А. П, а П. А.- Павел Аркадьевич.

Анна Алексеевна, замужняя дама из авиловского «Последнего свидания», с которой у Павла Аркадьевича роман, внезапно дает ему отставку. При этом случайная последняя встреча и последнее объяснение происходит у них в театре, что очень похоже на новую встречу Гурова с его Анной Сергеевной в театре провинциального городка С. (Саратова). Разговаривая с ней в антракте, герой Авиловой видит, что она сильно похудела и предполагает, что это от новой любви. Но она горячо отвергает это предположение. А через некоторое время внезапно умирает. От чего? Уж не самоубийство ли это? Но нет никакой записки и лицо у умершей спокойное и просветленное.

Авилова подспудно показывает читателям внутреннюю трагедию своей героини, подозревая, что нечто подобное могла испытывать и чеховская Анна Сергеевна. Кстати, обе они очень застенчивы, чеховская «дама с собачкой» при знакомстве краснеет и смущается, героиня Авиловой по сравнению с героем «считала себя такой маленькою, ничтожною, недостойною». О своей застенчивости говорит и Елена Сергеевна - жена профессора Серебрякова в «Дяде Ване» Такое самоощущение присуще и самой Авиловой, которая все время пеняет на свою застенчивость.

Думаю, что Чехов это ее свойство уловил и воспроизводил в своих обаятельных героинях. Но при этом рассказы Авиловой полемичны и остры. Ей, видимо, кажется, что осуществленная «греховная» страсть снижает накал чувства. Возникает «заземление» и в некотором роде «опошление» любви. Вспомним, как чеховская героиня говорит Гурову, который спокойно ест в ее номере арбуз, что он теперь сам первый ее не уважает: «грех мне гадок. Люблю честную, чистую жизнь». Нечто подобное говорит Павлу Аркадьевичу и его возлюбленная: …«вместо счастья, она чувствует стыд, унижение и невыносимую тоску» и что он «первый ее не уважает и грязнит ее любовь». Можно сказать, что тут возникает некий «синдром» пушкинской Татьяны. Любовь для таких чистых душ несовместима с ложью и изменой мужу.

Обе героини - и чеховская, и авиловская - «отданы» другим и не могут вынести возникшей ситуации обмана и измены. Но финалы у авторов разные. Чеховский рассказ кончается грустными размышлениями героев о будущем, - им обоим было ясно, что до решения еще далеко-далеко. При этом Чехов не сомневается в истинности и правоте возникшей между ними и осуществленной в реальной жизни любви, а Авилова сомневается, что измена мужу пошла этой любви на пользу. Но интересно, что, и оставив Павла Аркадьевича, которого любила, Анна Алексеевна душевно не успокоилась и в конце концов «истаяла» от переживаний.

Иными словами, и это «решение» было весьма относительным. Самой Авиловой в ее ситуации, видимо, более по душе платоническая любовь, любовь «издалека», о которой Чехов ей говорит: «…вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить». (Это из ее воспоминаний. Проверить нельзя, но похоже на правду, хотя едва ли Чехов радовался такому исходу отношений).

Большие сомнения вызывал у Авиловой и тот «театральный» круг женщин - актрис, который окружал Чехова и влиял на его отношение к любви в сторону некоторой «театральности» и чисто писательских фантазий. В одном из рассказов («Творчество») ее героиня Марья Павловна (имя Чеховской сестры) через 10 лет встречается с писателем Андреем Ивановичем, которого любила и, видимо, до сих пор любит, вовсе не выйдя замуж.

Он тоже, судя по всему, был к ней неравнодушен. Но вот что она ему говорит: «С каждой из твоих поклонниц ты сочинял маленький роман, с разнообразными настроениями и подробностями… Вы разыгрывали какие-то пьесы, ты и она… У тебя была способность расшевелить, разбудить, заставить найти и расправить крылья. И эту свою способность ты любил больше всего во всех твоих приключениях. Ты на время оживлял кукол и, наигравшись, прибирал их назад в картонки и на полки». Тут опять в Авиловой пробуждается недоверие к «писателю» Чехову, который все любовные романы «придумывает».

Не покидает ощущение, что это говорится и о житейских влюбленностях Чехова в актрис - Мизинову и Яворскую, а отчасти даже о его женитьбе на актрисе Ольге Книппер. Но если герой рассказа Авиловой через 10 лет уже абсолютно равнодушен к героине и зло подтрунивает по поводу ее ушедшей молодости и красоты, то Чехов, встретив Авилову через несколько лет после знакомства (он жил в Москве, а она в Петербурге), говорит, по крайней мере в ее воспоминаниях, что она «еще похорошела» и что «ее надо узнавать и любить еще больше, по-новому». Однако Лидия Алексеевна продолжала сомневаться в его любви. В самом деле, «Чайка» - ведь явно не о ней! Но и тут Чехов сумел подкинуть карты в свою пользу.

История с медальоном часто неправильно понимается. Она трактуется как одностороннее признание в любви к Чехову самой Авиловой. Ведь это она послала ему медальон - брелок в форме книги и указала на обороте страницу и строчки из чеховской прозы, которые складывались в фразу: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Фраза взята из чеховского рассказа.

Потом Авилова попала на маскарад в доме Суворина, где Чехов от нее не отходил. Но она, как я отмечала, была очень застенчива и ей казалось, что в маскарадной маске он принял ее за другую, возможно, за актрису Лидию Яворскую. На этом маскараде Чехов попросил ее внимательно смотреть новую пьесу - «Чайку». Там он ей ответит! Кому? Ей? Или Яворской? И вот в пьесе Нина Заречная дарит Тригорину брелок, где называются цифры страницы и строчек книги Тригорина. Это, видимо, и ответ ей. А может, Яворской? Но нет, конечно, Чехов сразу ее узнал, и поздно ночью после провальной премьеры «Чайки» Авилова отыскала в книге теперь уже своих собственных рассказов строчку, это подтвердившую: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается».

Собственно говоря, Нина Заречная - это скорее отсыл к Лике Мизиновой и ее драматичной актерской и женской судьбе, но и в этой пьесе Чехов вспомнил о Лидии Авиловой и ответил на ее брелок-признание в любви собственным, правда, весьма косвенным и шутливым признанием. И все же, невзирая на все ее прошлые сомнения, когда она через много лет вспоминает «Антона Павловича», речь, у нее идет об их тайной взаимной любви, озарившей не только их жизнь, но и страницы творчества и оставившей множество нерешенных вопросов, как у него, так и у нее. Поистине, «чужая душа потемки»…

-------

Вариант статьи опубликован в «Литературной России» (Интернет-Портал) » от 18 сент. 2025

Комментарии

Чехов - Авилова

Очень интересная интерпретация.

Авилова и Чехов

Вера Чайковская достала из забытья талантливую Лидию Авилову, умницу и красавицу. Сама Вера Чайковская - редкое сочетание дотошной систематичности и тонкой чувствительности.

Но название статьи меня несколько смущает...

Добавить комментарий