…меня страшатся потому,

что зол я, холоден и весел…

Владимир Набоков

Преамбула с Цветаевой

Иосиф Красный, — не Иосиф

прекрасный: препре-

красный, — взгляд бросив,

сад вырастивший! Вепрь

горный! Выше гор! Лучше ста Лин-

дбергов, трехсот полюсов

светлей! Из-под толстых усов

Солнце России: Сталин!

Можете навскидку назвать автора этих строк? По звуку - Цветаева? Рваный ритм, внутрисловные переносы, сверхэмоциональный накал – все указывает на нее. На ее «Челюскинцев»? Да, пожалуй, Цветаева. Пародийно высмеивающая прославляемого на ее несчастной родине усатого тирана, который в ее глазах - бич и проклятье России.

Если вы, «как и ни я», действительно приняли эти строки за цветаевские – не тушуйтесь. В точности такую же ошибку допустил российско-чешский филолог с уклоном в цветаевоведение.

В 1990 году в Праге вышла монография Галины Ванечковой “Поэзия. Символ. Перевод”. Один из разделов книги, “Поэтические символы Марины Цветаевой” включал в себя «первую публикацию» ее «антисталинских» стихов, откомментированную следующим образом: «Одна из первых М. Цветаева восстает против возникшего культа личности, высмеяв его в своем ранее неизвестном стихотворении 1937 года». Речь тут идет как раз о том поэтическом отрывке, которым открывается наш обзор и в котором мы с вами вроде как безошибочно опознали неповторимый цветаевский голос.

На самом же деле, автором его была вовсе не Цветаева, а

… Владимир Владимирович Набоков. Каков же должен быть лингвистический уровень этой «подделки», чтобы она была представлена и интерпретирована в качестве подлинного текста Цветаевой профессиональным филологом-цветаевоведом? Этот стыдный для автора монографии казус завершился тем, что во все экземпляры книги был вклеен дополнительный лист с ее рукописным комментарием: “В такой форме мне была подарена копия, привезенная из архива В. Набокова с уверенностью, что она является переписью стихотворения Марины Цветаевой. Узнав, приношу читателю глубокое извинение. Г. В.”

Этой окололитературной баечкой, поведанной во всех ее малоизвестных деталях, автор простодушно пытается завлечь вас в обозначенную заглавием тему.

То, что Набоков был двуязычным лингвистическим гением, прославившим две величайшие в мире литературы, русскую и английскую, известно любому, зачитавшему в свое время до распавшихся переплетов 10-томник писателя, изданный в России к его столетию. Первые пять томов этого дивного издания - все созданное Набоковым в русские годы, а в последних пяти, соответственно, – в американские. «Великая литература - это феномен языка, а не идей», - любил повторять Набоков, не страшась упреков в снобизме, эстетизме, отчужденности, а также в отсутствии прогрессивных идей, человеколюбия, и в особенности, так называемой «русской теплокожести». Его современники по русскому зарубежью первой волны (1918 -1940), как и более поздние исследователи его творчества, не уставали вменять ему в вину каждый из этих непростительных грехов…

Но у нас тут речь пойдет не о главном даре Набокова, и даже не об его побочных, хотя и страстных увлечениях бабочками (отдельная тема!) и шахматами: ведь он был профессиональным энтомологом и выдающимся шахматным композитором. Мы предадим огласке еще одну сторону литературного его гения, на первый взгляд, – будто бы вторичную. А между тем в Набокове - пересмешнике, мистификаторе и пародисте ослепительное его дарование проявилось ничуть не менее ярко, чем в Набокове –виртуозном стилисте, авторе девяти прославивших его имя романов и нескольких первоклассных поэтических сборников.

Начнем мы с самых знаменитых имен советской литературы, по которым прямой наводкой бил Набоков-пародист: Ахматова и Маяковский, за чем последует драматическая история противостояния двух романов, «Доктора Живаго» и «Лолиты». А завершит тему «Набоков и советская литература» - короткий рассказ о том, как весело, но не всегда обоснованно глумился он над ней в целом. Отдельной главы потребует попытка разобраться в затейливых хитросплетеньях любви-ненависти внутри звездного писательского тандема «Бунин-Набоков». После чего нам останется рассказать об утонченной мести Набокова-пародиста двум своим персональным зоилам из мира журнальной критики русского зарубежья. А те, у кого хватит дыхалки добежать до финишной ленточки, обнаружат за ней редкостную награду - блистательную пародию на самого Набокова.

Ахматова никогда не простила Набокову … Маяковский не дожил…

Ну, коли начали мы с набоковской пародии на Цветаеву, было бы странно не вспомнить и о великой Ахматовой, которую неутомимый пересмешник так же не обошел своим злоехидным вниманием. Вот те несколько пассажей из романа "Пнин" (1957), которые Анна Андреевна никогда не простила Набокову:

«Брак едва ли переменил образ их жизни, - разве что Лиза перебралась в пыльную квартиру Пнина. Он продолжал свои исследования в области славистики, она свои - в сфере психодраматики, и как прежде, несла лирические яички, откладывая их по всему дому, точно пасхальный кролик; и в этих зеленых и лиловых стихах - о дитяти, которого ей хотелось бы выносить, и о любовниках, которых ей хотелось иметь, и о Петербурге (спасибо Анне Ахматовой) - каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение были уже использованы другими рифмующими кроликами.»

«Ее живот, плотно стянутый черной юбкой, два-три раза подпрыгнул в уютной, безмолвной, добродушной усмешке-воспоминании, и Пнин высморкался, продолжая покачивать головой с восторженным и сладостным весельем.

— Послушай мои последние стихи, — сказала она, и вытянув руки вдоль тела и вытянувшись на спине, мерно запела протяжным, глубоким голосом:

Я надела темное платье

И монашенки я скромней:

Из слоновой кости распятье

Над холодной постелью моей.

Но огни небывалых оргий

Прожигают мое забытье,

И шепчу я имя Георгий --

Золотое имя твое!»

Стихи Лизы – это даже не пародия, поскольку здесь нет главного ее элемента – гротескно-комического утрирования оригинала[1]. Это, скорее, имитация, сиречь, педантично точное подражание этому оригиналу. Нужно быть глухим на оба уха, чтобы не услышать в творении Лизы Боголеповой то переплетение эротики и аскезы (да, да, то самое недоброй памяти ждановское «блудница и монахиня»»), ту сходу узнаваемую интонацию и мелодику, которые были характерны для ранней лирики Ахматовой:

«…Ты куришь черную трубку,

Так странен дымок над ней.

Я надела узкую юбку,

Чтоб казаться еще стройней…»

По свидетельству Л. Чуковской, Ахматова была столь болезненно задета глумливым, как ей почудлось, выпадом Набокова, что и весь роман назвала «пасквилянтским». Но сама Лидия Корнеевна, знаток и тончайший ценитель русской поэзии, в своих «Записках об Ахматовой» допускала, что в Пнине высмеиваются, скорее, бесчисленные эпигонки Ахматовой, нежели она сама.

В продолжении разговора о жертвах беспощадного набоковского остроумия, оставшихся на родине, приходит на память пародия на Маяковского, встроенная в повествование рассказа «Истребление тиранов» (1936). Пародия, впрочем, не вполне удавшаяся:

«…весь мокрый от слез и смеха я стоял у окна, слушая стихи нашего лучшего поэта, которые декламировал по радио чудный актерский голос, с баритональной игрой в каждой складочке:

Хорошо-с, - а помните, граждане,

Как хирел наш край без отца?

Так без хмеля сильнейшая жажда

Не создаст ни пивца, ни певца… ».

Очевидно, что здесь Набокову не удалось столь же безукоризненно, как в «Пнине», сымитировать неповторимый стиль оригинала, в данном случае, агитпроповских виршей Маяковского. К слову сказать, Набоков, с его безупречным вкусом, всегда отличал Маяковского от его бездарных собратьев по цеху поэтической пропаганды, называя его поэтом, «который был наделен талантом и хваткой, но при этом был фатально испорчен режимом, которому он верно служил». В любом случае, Маяковский об оценках его творчества Набоковым узнать не успел, добровольно расставшись с жизнью за шесть лет до выхода в свет самого рассказа. Набоков, обычно не допускавший на страницы своих книг никакого морализаторства, ничего утилитарного, никакой «борьбы идей» и пафосных заявлений, сделал для «Истребления тиранов» исключение. Возможно, это единственное его творение, где политические преференции автора выражены с недвусмысленной прямотой. Ярый ненавистник тирании и тоталитаризма любого образца, не устававший повторять, что «портреты главы государства не должны превышать размер почтовой марки», автор «Истребления тиранов» вооружает своих читателей самым действенным оружием для одоления рабского сознания, насаждаемого полицейским государством, – смехом.

О заказной, стриженной казенным ежиком советской литературе…

Тому, кто читал прелюбопытнейшую переписку между Набоковым и его «заклятым другом», влиятельнейшим американским литературоведом Эдмондом Уилсоном, откроется неожиданный факт: закоренелый антибольшевик Набоков, что, к слову, роднило его с Буниным, с самых первых лет эмиграции не оставлял своим вниманием развитие литературного процесса на родине, ставя русскую поэзию 20-х годов выше всех (по меньшей мере, английской и французской, которые читал в оригинале) других в мире. Он внимательно следил за творчеством Пастернака, Заболоцкого и даже Сельвинского и Багрицкого. Пастернака он считал едва ли не лучшим русским поэтом XX века после Мандельштама, считая достойным его соперником одного лишь Владислава Ходасевича.

В целом же от чтения советской литературы Набоков испытывал то, что сам он называл «насмешливой скукой». Случалось, что он выносил ей приговоры и посуровей, называя ее «заказной и стриженной ежиком». На предложение Эдмонда Уилсона перевести несколько советских рассказов для американской публикации, он ответил так:

Из литературной продукции, произведенной за последние двадцать пять лет под Советской властью, я могу отобрать с дюжину рассказов, стоящих чтения (Зощенко, Каверин, Бабель, Пришвин, Замятин, Леонов — и обчелся). Мое главное недовольство старыми добрыми Советами состоит в том, что они производят такую отвратительную литературу, но, повторяю, я мог бы с должной тактичностью выбрать из общей гнилой кучи несколько съедобных слив, хотя чувствовал бы себя нищим, роющимся в мусорном баке.

Разновидность квазилитературного творчества, всемерно поощряемого в среде пишущей братии советской властью и именуемого ею «соцреализм», Набоков называл «сочетанием стали и патоки» и возводил к ранним образцам европейской дидактической литературы — мистериям и басням, — с тем лишь отличием, что у пролетарских писателей «превозносимое добро и караемое зло — носят классовый характер.». Впрочем, среди советских писателей были у него, кроме перечисленных в письме к Уилсону, свои любимцы: прозаики - ИльфПетров и Олеша, поэты - необычайно высоко чтимый им Мандельштам, и представьте себе, – Окуджава (Набоков перевел на английский его «Сентиментальный марш»). В этот короткий список входит и имя Пастернака, но с ним дело обстояло куда сложнее, что потребует отдельного разговора, вынесенного в следующую главу.

А тему «Набоков о советской литературе» завершим, пожалуй, цитатой из его лекции «Русские писатели, цензоры и читатели», с которой он выступал до конца 50-х годов, внося в нее изменения сообразно изменениям в советской литературе. В этой пародии на «групповой портрет» русской словесности советского периода, ощущается местами некий ненужный задор, пристрастные, а то и несправедливые суждения. Так, в глумливом, карикатурно-пародийном ключе высмеивается название гениального эпоса Шолохова, перечисленного через запятую с посредственной оттепельной прозой. Но невзирая ни на что, текст этой лекции – ослепителен. Однако нам, в целях экономии пространства, придется изъять серединную его часть, где, издевательски, и при этом уморительно смешно, пародируется прямая речь и повадки двух-трех обязательных персонажей советских романов и пьес, унылой толпой переходящих из одного произведение в другое: пожилого идейного рабочего, злодея из «бывших», который до поры до времени действует как верный ленинец, и прочих заранее отштампованных героев.

Но и после вынужденного купирования Набоков остается Набоковым. Впрочем, судите сами.

«В продолжение сорока лет абсолютного господства советское правительство ни разу не теряло контроля над искусством. Время от времени тиски слегка разжимались, чтобы поглядеть, что из этого выйдет, личному самовыражению предоставлялись некоторые умеренные уступки — и вот уже иностранные оптимисты находят в новой книге политический протест, какой бы ничтожной эта книга ни была. Нам хорошо известны эти увесистые бестселлеры: «На Тихом Дону без перемен», «Не хлебом одержимые», «Хижина дяди Клима» — горы банальностей, долины тривиальностей, к которым иностранные критики применяют эпитеты «захватывающие» и «мощные». Но, увы, даже если советский писатель достигнет уровня, скажем, Эптона Льюиса —дабы не называть никаких имен, — все равно никуда не исчезнет то ужасное обстоятельство, что советское правительство — самая мещанская организация в мире — не сможет не запретить индивидуальных поисков, творческой отваги, и уничтожит все новое, необычайное, трудное, странное. И давайте не будем уповать на естественный процесс угасания пожилых диктаторов. Идеология государства ни на йоту не изменилась, когда на смену Ленину пришел Сталин, и не изменилась сейчас, когда пришел Крущев или Хрущев или как там его зовут…. Поскольку авторскому воображению и свободной воле установлены определенные рамки, всякий пролетарский роман должен кончаться счастливо, советским триумфом, и потому автор стоит перед кошмарной задачей создать увлекательный сюжет, когда развязка заранее официально доведена до читателя… Но поскольку идея хэппи-энда в действительности относится не к героям, а к полицейскому государству, и поскольку настоящий герой всякого советского романа — СССР, мы можем обречь несколько второстепенных персонажей — какими бы преданными большевиками они ни были — на насильственную смерть, лишь утверждающую в конце концов победу Совершенного государства…»

Нет, что ни говорите, а за блистательный стиль и непревзойденное остроумие читатель готов отпустить автору любые грехи, включая хулиганскую, притом не всегда оправданную, резкость суждений.

«Доктор Живаго» vs. «Лолита». Триумф Набокова

Как уже было сказано, Набоков необычайно высоко ценил поэзию Пастернака, в особенности восхищали его стихи из сборника «Сестра моя жизнь», но при этом, он ни во что не ставил его прозу. И когда в начале 58-го года на книжном рынке, где список американских бестселлеров уверенно возглавляла «Лолита», появился «Доктор Живаго», потеснив роман Набокова на второе место, Набоков был этим фактом не только изумлен, но и взбешен. Ему, как никому другому, было очевидно, насколько художественные достоинства «Лолиты» превосходят «этот недалекий, неуклюжий, тривиальный и мелодраматический роман с шаблонными ситуациями, сластолюбивыми юристами, неправдоподобными девицами и банальными совпадениями, который не спасают от налета провинциальной банальности, столь типичной для советской литературы, и редкая череда удачных метафор или сравнений».

К своей чести, пока Пастернак был жив, столь беспощадно резкие оценки Набоков позволял себе лишь в частной переписке. На предложение одного литературного обозрения критически отозваться о ненавистном ему романе, Набоков ответил отказом, мотивировав его фактом гнусной травли, которой по отмашке властей подвергли Пастернака советские писатели, коим он не мог и не хотел уподобляться.

В эти «нобелевские дни» Вера Слоним, жена Набокова, оставляет в своем дневнике такую запись:

«Коммунисты преуспели в пропихивании своей низкосортной стряпни в клуб «Лауреатов Нобелевской премии» – посредством чистого притворства, будто оно «незаконно вывезено» из СССР! Массовый психоз идиотов, предводимых прокоммунистически настроенными подлецами».

Пастернак, не подозревавший, разумеется, о треволнениях, вызванных в семье Набокова присуждением ему литературного нобеля, отказывается от награды из боязни лишиться советского гражданства. Вслед за Ахматовой он не мыслил без России своего существования, ни человеческого, ни поэтического. В том же 58-ом, затравленный «как зверь в загоне», он пишет в стол свою горчайшую «Нобелевскую премию»:

«…Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей….»

А в 59-ом с ним вступает то ли в перекличку, то ли в дуэльный поединок Набоков. При этом чуть не все русско-эмигрантское окружение Набокова по обе стороны океана взяло в этой дуэли сторону Пастернака, называя Набокова «Сальери наших дней».

«Какое сделал я дурное дело,

и я ли развратитель и злодей.

я, заставляющий мечтать мир целый

о бедной девочке моей…

…Но как забавно, что в конце абзаца,

корректору и веку вопреки,

тень русской ветки будет колебаться

на мраморе моей руки.»

С великолепной точностью попадая в размер и ритм оригинала (1) , Набоков пародийно обыгрывает нобелевские стихи своего соперника, первой же строфой восхваляя «бедную девочку», обессмерченную его гениальным пером. Но к финалу тональность его «поэтической ответки» меняется, подымаясь до предугаданного и сбывшегося уже на наших глазах пророчества. «Тень русской ветки на мраморе его руки» обернулась грандиозной его славой на родине, в России. Произошло это вопреки эпиграмме, имевшей тогда широкое хождение в эмигрантской среде:

«Набоков, как всегда, вы метки:

Вас ждет качанье русской ветки.

Но вы не из числа пророков,

Не будет мрамора, Набоков.»

В сухом остатке прав оказался Набоков, который в середине 20-го века напрямую предсказал свое триумфальное возвращение на родину: "Я наверняка знаю, что вернусь в Россию, во-первых, потому что увёз с собой от неё ключи, а во-вторых, потому что... через 100, 200 лет буду жить там в своих книгах.".

Провозвестник собственной славы солидно просчитался: он вернулся на родину лишь несколькими десятилетиями спустя.

На русский переведено все его англоязычное наследие, включая лекции по русской и зарубежной литературе, читанные им в Корнельском университете, его интервью, рецензии, скетчи, пьесы, обширная переписка. Российские школьники давно «проходят» Набокова в школе[2] , а ученые филологи по всему миру защищают диссертации, докапываясь до самых потаенных смыслов, изощренно закодированных в его текстах. В свою очередь, увенчанный нобелем «Доктор Живаго» давно уже интересен лишь гениальными стихами «евангельского цикла», написанными автором романа от имени своего мучительно измышленного, но так никогда и не «вставшего» во плоти героя . Набоков говорил, что ненавидит «не одного, а сразу четырех докторов: доктора Фрейда, доктора Живаго, доктора Швейцера и доктора Кастро». Хочется, как в том анекдоте, спросить, а Альберта Швейцера, натурального «доктора Айболита», лечившего в Экваториальной Африке кроме аборигенов, еще «и волчицу и жучка, и паучка, и медведицу», - его-то за что? Вопрос праздный, поскольку ответ на него известен одному Набокову. В его последнем романе «Ада», написанном уже в швейцарском Монтрё, упоминается то мистический роман «Любовные похождения доктора Мертваго», то пьеса «Клара Мертваго», а то и бульварное чтиво «Мертваго навсегда» ... До конца жизни Набоков не мог досыта наиграться с этим именем…

Набоков, в отличие от нас, так и не узнал, чем завершились «страсти по нобелевке». Он остался в счастливом неведении, что «Лолита», сделавшая его к концу 50-х мировым классиком, «богатым и знаменитым», что именно она и лишила его в 63-ем нобелевской премии. Имя Набокова, к слову сказать, вкупе с Евтушенко (брезгливая гримаса исказила бы лицо Набоков, знай он об этом), было в списке номинантов этой премии 1963-го года. А по незыблемым правилам Шведской Академии таковой список подлежит разглашению лишь через 50 лет, то есть в случае Набокова, к 2014-му году. Вот тогда и открылось, что против его кандидатуры выступил постоянный член Шведской Академии Андерс Эстерлинг, вынесший категорическую резолюцию: «Автор аморального и успешного романа "Лолита" ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию». Помните, у Булгакова: «А вам скажу, - улыбнувшись обратился он к мастеру, - что ваш роман еще принесет вам сюрпризы. - Это очень грустно, - ответил мастер.»

Набоков и Бунин: соперничество равных

В литературно-журнальном мире русского зарубежья у Набокова было немало врагов и завистников, но соперник был один: Иван Алексеевич Бунин (3).

С него и начнем.

В послесловии к Лолите Набоков признавался, что еще в пору его русских романов, тех, что издавались в Европе за авторством В. Сирина, он пытался, хотя и опираясь на традицию, делать все возможное, чтобы «преодолеть по-своему наследие отцов». Литературных отцов, разумеется. Имея в виду первые звездные имена русского литературного олимпа, от Толстого до Чехова. Похоже, что Набоков вовсе не случайно забыл упомянуть, что замыкал этот почетный ряд отнюдь не мертвый, а живой классик, Иван Бунин, его старший современник, от влияния которого на свое творчество Набоков неуклонно открещивался с таким настойчивым упорством, что это не могло не вызывать подозрений в обратном.

Сложная, изменчивая, а для одной из сторон, пожалуй, даже, драматическая история отношений двух главных персонажей русского литературного зарубежья – захватывающе интересная тема для тех, кто равно (если это возможно) любит их обоих. Тема эта взывает к отдельному, только ей посвященному разговору. В нашем же обзоре придется ограничиться лишь упоминанием эпизодических встреч «учителя и ученика», и выборочным цитированием их книг, писем, дневников…

Итак, пунктиром…

Их знакомство началось в эмиграции, с дружеской переписки, начало которой положил Набоков-старший, в 20-ом году попросивший своего знакомца писателя Бунина дать оценку поэтическим опытам своего сына. Молодой Набоков в то время буквально боготворил Бунина, чье влияние на его ранние стихи было более чем очевидным. При отсылке их Бунину, Набоков написал, что считает его «единственным писателем, который в наш кощунственный век спокойно служит прекрасному». Это было классическое отношение ученика к учителю; начинающего поэта к знаменитому литературному мэтру, который был 30-ю годами старше отправителя этого письма. Бунин отнесся к стихам молодого поэта сдержанно, снисходительно похвалив автора. Он сходу расслышал в них подражание канонам своей собственной поэзии, не подозревая при этом, что вступил в переписку со своим будущим литературным соперником, которого он много позже обвинит в «убийстве»: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня».

В 26-ом году в Берлине выходит первый роман Набокова «Машенька», который считается апогеем бунинского периода в творчестве Набокова, поскольку изобилует той густой насыщенностью описаний и тем особым бунинским синтаксисом, которые и есть главные приемы его изобразительности. Недаром, у жены Бунина, Веры, из всех романов Набокова, именно «Машенька» была и осталась наилюбимейшим. 1929-ом Набоков отправляет Бунину сборник своих стихов и рассказов «Возвращение Чорба» с дарственной надписью: «Великому мастеру от прилежного ученика». И ему же посвящает в 31-ом рассказ «Обида». Перу Набокова принадлежит и хвалебная рецензия на «Избранные стихотворения» Бунина тех лет.

Бунин, в свою очередь, будет в дружеском кругу по-прежнему снисходительно отзываться о стихах Набокова, как о некоем эклектическом попурри не обделенного способностями поэта. А еще изредка и немного свысока станет похваливать прозу Сирина за большой талант, подпорченный, впрочем, нерусским холодком и отчужденностью. И только потом, когда один за другим увидят свет романы, Набокова, скажет: «А всё-таки никого из молодых с ним и сравнивать нельзя!». И даже так: «Чудовище, но какой писатель!».

Этому полному восторга и отчаяния вскрику не помешало и непринятие Буниным явных признаков ненавидимого им модернизма, постепенно прораставших в поздней русской прозе Набокова, к примеру, в «Приглашении на казнь», и уже вызывающе заметных в последнем русском романе Набокова «Дар». Бунин видел в этом некий предательский отход от классической традиции, которую сам он бережно хранил и развивал в изгнании. Как будто Набоков подписывал когда-либо договор, который обязывал бы его до конца жизни следовать «бунинским курсом».

Тревога Бунина за сохранение своего, еще недавно ничем неколебимого статуса первого писателя русского зарубежья была более, чем обоснована. С середины 30-х годов, принесших Набокову, автору уже нескольких первоклассных романов - чего стоят только «Защита Лужина» и «Камера обскура»! - заслуженную славу лучшего писателя эмиграции, динамика отношений между «учителем и учеником» постепенно меняется. Со стороны Набокова, доходя до высокомерной неприязни не только к творчеству (исключая бунинскую поэзию, восхищавшую Набокова до конца жизни), но и к стареющей оболочке бывшего кумира. Со стороны Бунина, терзаемого ревностью ко все возрастающей славе теперь уже не ученика, а удачливого соперника, очевидна отчаянная попытка утвердить себя в качестве никем непревзойденного стилиста, Мастера, («Он мастер, мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом) что, казалось бы, незыблемо подтверждало увенчание его нобелевской премией.

Между тем, Набоков с годами стал пренебрежительно отзываться и о ней, коверкая имя ее лауреата в частной переписке таким вот глумливо пародийным манером: «Накануне нашего отъезда, средь ералаша укладки явился к нам Лексеич, нобелевский».

Вдобавок к этому, патриарх русской литературы, неутомимо пропивающий с друзьями остатки нобелевской премии в дорогих парижских кабаках, стал жертвой, прямо скажем, не самого остроумного первоапрельского розыгрыша Набокова. 1 апреля 1937-го года, ссылаясь на близких бунинских друзей, Набоков распустил слух, будто “ночью, покамест Бунин кутил, его квартиру ограбили”. В русском “Парижске” слухи распространялись молниеносно — наутро к едва протрезвевшему после ночного кутежа Ивану Алексеевичу прибыли падкие на «горяченькое» парижские «папарацци». «Ругался матерно» - реакция Бунина, которому в подобных ситуациях был свойственен лапидарный стиль с преобладанием веками сложившихся сочетаний из нескольких коротких слов, с детства известных любому русскому.

Ежели читатель, из тех, что повнимательней, спросит, а где же, наконец, набоковские пародии на Бунина – то будет тысячу раз прав. К счастью, Набоков не сделал старика мишенью ни одной из своих безжалостно ядовитых насмешек.

Хотя, нет, один единственный раз он не выдержал и вывел его в шаржевом образе “Известного писателя”, третьестепенного персонажа пьесы “Событие”: Входит Ревшин, пропуская вперед старушку Николадзе, сухонькую, стриженую, в черном, и Известного писателя: он стар, львист, говорит слегка в нос, медленно и веско, не без выигрышных прочищений горла позади слов, одет в смокинг». Это, кстати, не осталось секретом для прототипа, который, во время парижской премьеры пьесы, надо полагать, по обычаю “ругался матерно”.

Будучи уже состоявшимся русско-американском писателем, Набоков напишет в книге «Другие берега» - автопереводе на родной язык англоязычного оригинала автобиографии:

«Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит.»

В тех же «Других берегах» есть прелестная, нет, не пародия, а скорее, реминисценция на тему упомянутой «парчовой прозы». Это набор цитат из разных текстов Бунина, связанных характерным для него синтаксисом, с многократным повторением соединительного союза «и»: «...и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи».

Откровенно говоря, тема «пародии» в отношениях двух равновеликих соперников полностью исчерпана, чего нельзя сказать о теме самого «соперничества», о коей продолжать разговор никому не заказано, но уже без того, чтобы выискивать пародийные наскоки одного равновеликого на другого.

После их берлинской встречи 33-го года Набоков увиделся с Буниным в 36-ом в Париже, после чего их пути окончательно разошлись, даже если формально они продолжали видаться у общих друзей, и кажется, даже изредка ходить друг к другу в гости.

Роковой для личных отношений двух главных писателей русского зарубежья парижский эпизод знаком русскоязычным читателям по 13-й главе «Других берегов», которую, невзирая на ее ни с чем несообразную длину, просто необходимо привести целиком:

«Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть, — и он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Помнится, он пригласил меня в какой-то — вероятно дорогой и хороший — ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки — и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал он мне. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятьях, на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться — он <Бунин> теперь старался помочь мне, – мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекосилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон <…>».

Ученые мужи, набоковеды небезосновательно полагают, что в этой сцене «Набоков старается представить свою встречу с Буниным в виде символического расчета и с классической русской литературой (в лице Бунина), и с русской эмигрантской средой. Бывший учитель, мол, стал мумией».

К несчастью, описание этой встречи успел прочесть и сам Бунин. За два года до смерти он делает запись в дневнике, не предназначенном для публикации:

В. В. Набоков-Сирин написал по-английски и издал книгу, на обложке которой, над его фамилией, почему-то напечатана царская корона. В книге есть беглые заметки о писателях-эмигрантах, которых он встречал в Париже в тридцатых годах, есть страничка и обо мне – дикая и глупая ложь, будто я как-то затащил <его> в какой-то дорогой русский ресторан (с цыганами), чтобы посидеть, попить и поговорить с ним, Набоковым, «по душам», как любят это все русские, а он терпеть не может. Очень на меня похоже! И никогда я не был с ним ни в одном ресторане.

Брезгливое высокомерие, которое Набоков, из своего благополучного американского далека со столь изящным пренебрежением явил в этом пассаже, заставило наотмашь оскорбленного старика убедить себя, что этой злополучной встречи в парижском ресторана и вовсе никогда не было…

Бунин до конца жизни (1953) продолжает ревниво следить за новыми изданиями книг Набокова, в 1940-ом перебравшегося из Европы в Америку. В 46-ом в парижском издании выходят в свет последний предсмертный шедевр Бунина, цикл рассказов «Темные аллеи». По недоказанному предположению все тех же узких специалистов по бунинско-набоковской теме, создание цикла было последней попыткой Бунина сорвать с головы своего единственного литературного соперника лавровый венок победителя. В «Темных аллеях» Бунин дерзко нарушил те негласные запреты на откровенно чувственное описание и женского тела и соития с женщиной, которые свято блюли его учителя и предшественники, классики «золотого века» русской литературы. В «Темных аллеях» усматривают еще и бессознательную попытку их автора дотянуться в этом отношении до своего соперника, с его равнодушным игнорированием всех существовавших до него в литературе норм и табу. Соперника, до близкой мировой славы которого, Бунин, на его удачу, не доживет.

«Что это было? — Чья победа? — Кто побежден?» Надо полагать, что вердикт о победе или поражении в этой уникальной для истории русской словесности «битве равных» выносят только на индивидуальном уровне. Бунин или Набоков? У любого, кто не живет без их книг, есть свой ответ на этот вопрос.

В 50-ом году общий друг Бунина и Набокова Марк Александрович Алданов, хлопочет об устройстве в Нью -Йорке вечера в пользу немощного и сильно нуждающегося Бунина, которого предполагает пригласить на торжества в Нью-Йорк по случаю его грядущего 80-летия. Одним из первых он обращается к Набокову, ответ которого повергает нас в оторопь даже сегодня, без малого 75 лет спустя:

…Дорогой друг, Вы меня ставите в очень затруднительное положение. Как Вы знаете, я не большой поклонник И.А. Очень ценю его стихи – но проза… или воспоминание в аллее… Откровенно Вам скажу, что его заметки о Блоке показались мне оскорбительной пошлятиной. …Вы мне говорите, что ему 80 лет, что он болен и беден. Вы гораздо добрее и снисходительнее меня – но войдите и в мое положение: как это мне говорить перед кучкой более или менее общих знакомых юбилейное, т. е. сплошь золотое, слово о человеке, который по всему складу своему мне чужд, и о прозаике, которого ставлю ниже Тургенева? Скажу еще, что в книге моей, выходящей 14 го февраля я выразил мое откровенное мнение о его творчестве…

Если, однако, Вы считаете, что несколько технических слов о его прелестных стихах достаточно юбилееобразны, то теоретически я был бы готов м’эгзекюте; фактически же… Зимою, в буран, по горам, 250 миль проехать на автомобиле, да 250 назад, чтобы с юбилейного обеда поспеть на очередную лекцию в университете, трудновато, а железнодорожный билет стоит 25 долларов, которых у меня нет.

Вместо того чтобы спокойно заниматься своим делом, я принужден вот уже десятый год отваливать глыбы времени и здоровья университетам, которые платят мне меньше, чем получает околоточный или брандмайор. Если же Ваш фонд решил бы финансировать мой приезд, то все равно не приеду, потому что эти деньги гораздо лучше переслать Бунину. Когда Вам будет 80 лет, я из Африки приеду Вас чествовать.»

Будем уповать на то, что Бунин никогда не прочел этих строк, чья самоуверенная барская надменность и презрительное равнодушие к бедам своего собрата по перу, превышает, кажется, все удары, которые раннее Набоков, обладающий даром яркого, афористичного, часто убийственного слова, наносил по сверхчувствительному самолюбию Бунина. Непревзойденный образец бунинской прозы «Темные аллеи» уничижительно упомянуты как «воспоминание в аллее»…

Поразительно, что милосердие, сострадание, в конце концов, элементарная жалость к когда-то боготворимому старику не остановили холеную руку Набокова, когда он писал Алданову этот отвратительный в своей ничем не мотивированной жестокости ответ. Хорошо, что адресат письма, взявший на себя благородную роль медиатора в отношениях двух ярчайших звезд, тогда уже не только русской, но и мировой словесности, любивший их обоих, а Набокова еще и побаивавшийся, не сделал это послание достоянием «эмигрантской общественности».

В довершении разговора о неискупленных набоковских грехах: есть у Набокова пугающе безжалостное описание внешнего облика бывшего своего «учителя», которое он, хвала Всевышнему, оставил в рамках частной переписки с собственной женой:

«Как он, Бунин, похож на старую тощую черепаху, вытягивающую серую, жилистую, со складкой вместо кадыка шею и что-то жующую и поводящую тусклоглазой древней головой!» - пишет он Вере в 36-ом году, после той злосчастной встречи в парижской ресторации.

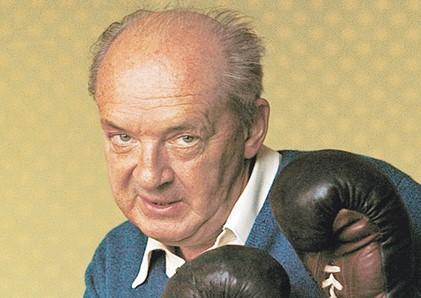

Дело даже не в том, что в описываемое Набоковым время Бунин лишь три года как расстался со своей возлюбленной, молодой писательницей Галиной Кузнецовой, в глазах которой наверняка выглядел несколько по-иному. На фотографиях того времени 66-летний Бунин походит на стареющего римского патриция, все еще сухопарого и породистого, с сумрачным взглядом прекрасных, как будто чуть заплаканных глаз.

Дело в том, что мы никогда так и не узнаем, чем вызвано это глумливое презрение победителя-ученика по отношению к побежденному учителю, чьи книги - «зачем нам правду скрывать» - давно уже наполнены благоуханием старинной гостиной с бесценной антикварной мебелью. Хозявва дома любят демонстрировать ее гостям, предпочитая, однако, другие, не столь изысканно обставленные помещения своего дома для дружески фамильярного общения с ними...

Невзирая на то, что так много великолепной эпистолярки, интервью, и мемуаров «по теме» осталось за бортом, эту непомерно разросшуюся главу давно уже пора завершить. А что, если на посошок попытаться увидеть Набокова глзами Ледига Ровольта, немецкого его издателя и переводчика американской литературы. Ведь его впечатление от Набокова, не отменяя слов о неискупленных грехах нашего героя, входит с ними в то прекрасно неразрешимое противоречие, которое и называется жизнью:

«Я сходился со многими знаменитыми американскими писателями, столь не похожими друг на друга, как Дос Пассос, Фолкнер, Хемингуэй, Апдайк, Вулф, но никогда не встречал ни у одного из них такого тепла и искреннего дружелюбия, такого понимания и самоуверенного отсутствия тщеславия», как у Набокова. В обычной жизни Набоков был добрым, любезным, «безупречным джентльменом». Он любил людей из самых разных слоев общества — лишь бы они были честными, добрыми, наблюдательными и обладали чувством юмора. Он говорил мне, что ценил «наблюдательных и умных людей, которые приносят мне фрукты и вино или приходят чинить радиаторы и радиоприемники».

Тандем «парижских жоржиков» vs. Набоков

На самом деле, недоброжелательных критиков, (с античных времен именуемых «зоилами»), чтоб не сказать - врагов, у Набокова в бытность его в эмиграции было куда более двух. Но имена большинства из них, известные сегодня лишь узким специалистам по русскому зарубежью, канули в лету, так что, невзирая на то, что все они были в свое время пародийно высмеяны Набоковым, мы оставим их за рамками этого обзора.

Итак, в 30-х годах у Набокова было два главных литературных противника, а значит, и два главных «мальчиков для битья»: Георгий Адамович и Георгий Иванов. Оба - давние, еще по Питеру друзья, оба – поэты, и оба – ведущие литературные критики элитарного парижского журнала «Числа». «Числа» с самого начала своего существования (1931) заняли крайне враждебную позицию по отношению к творчеству Набокова и высочайше ценимого им поэта Владислава Ходасевича.

Необъявленная литературная война против них началась с первого же номера журнала, где на обоих с ожесточением набросился Георгий Иванов, в частности, объявив Сирина-Набокова литературным самозванцем и причислив его к типу «способного, хлесткого пошляка-журналиста, владеющего пером на страх и удивление обывателю, которого он презирает и которого он есть плоть от плоти». А кроме того, припечатав его же «графом-самозванцем, втирающимся в высшее общество; кухаркиным сыном, черной костью, смердом».

В первую очередь поражал даже не смысл голословных обвинений, а их совершенно недопустимый в обычной журнальной полемике разнузданно-грубый и нарочито вызывающий, буквально, базарный тон. Произведения Набокова и Ходасевича, не попадая на страницы журнала, раз за разом подвергались в критических обзорах Адамовича и Иванова самой безапелляционной и несправедливой критике. Правды ради, заметим, что Адамович, не допуская подобного Иванову оскорбительного тона, всего лишь указывал на творческую зависимость романов Сирина-Набокова от иноязычных литературных образцов, не озадачиваясь, как, впрочем, и его коллега, приведением веских доказательств последнему. Вот что, к примеру, писал Адамович о романе «Камера обскура»: Сиринская проза напоминает китайские тени: фон ровный, белый, ничем не возмущенный и не взбаламученный, а на нем в причудливейших узорах сплетаются будто бы люди, будто бы страсти, будто бы судьбы. Попробуйте взглянуть в промежуток, в щелины, в то, что зияет между ними: там ничего нет, там глаз теряется в молочно-белой пустоте.

С сожалением опуская саму суть интереснейшей литературной полемики Набокова с «жоржиками», как с легкой руки Ахматовой, увидевшей однажды как они под ручку идут по Невскому, называли их в русско-эмигрантской тусовке, расскажем лишь о чисто литературной мести Набокова своим злобным хулителям, осуществленной им в формате, которым он владел с устрашающим совершенством.

Главной мишенью «несравненного и великого пародиста Набокова» сделался почему-то, невзирая на сравнительную мягкость его антинабоковских приемов, именно Адамович, чей шаржированный портрет в поэтическом отрывке “Ночное путешествие” (1931) нимало позабавил русских эмигрантов и в Берлине, где жил Набоков, и в Париже, где проживали «жоржики: «… К иному критику в немилость я попадаю оттого, что мне смешна его унылость, чувствительное кумовство, суждений томность, слог жеманный, обиды отзвук постоянный, а главное - стихи его. Бедняга! Он скрипит костями, бренча на лире жестяной, он клонится к могильной яме адамовою головой…» Любитель озорных литературных мистификаций, Набоков выдал этот отрывок за перевод из поэмы “The Night Journey” несуществующего в природе английского поэта Vivian Calmbrood (анаграмма “Владимир Набоков” на латинице). Нельзя не заметить, как отчетливо в этих строчках проступает крылатый стиль убийственных пушкинских эпиграмм. Последнюю догадку подтверждает прелестное стихо, написанное Набоковым в том же 31-ом году, в котором по заслугам воздается уже обоим «жоржикам»: «…. Зоил (пройдоха величавый, корыстью занятый одной) и литератор площадной (тревожный арендатор славы) меня страшатся потому, что зол я, холоден и весел, что не служу я никому, что жизнь и честь мою я взвесил на пушкинских весах, и честь осмеливаюсь предпочесть... » Но это было только начало. Легкомысленно вступив на тропу войны с Набоковым, оба Георгия долгое время оставались попеременными целями его пародийных выпадов.

Он неутомимо продолжал высмеивать своих недругов как в озорных «пушкинских» эпиграммах, -

« – Такого нет мошенника второго

Во всей семье журнальных шулеров!

– Кого ты так? – Иванова, Петрова,

Не все ль равно?

– Позволь, а кто ж Петров?»

– так и в своих художественных текстах: рассказах и даже романах.

На страницах набоковского романа «Пнин» единожды возникает проходной персонаж влиятельного и продажного литературного критика под прозрачным (дабы прототип не промахнулся с опознанием) именем Жоржик Уранский. Воспевая (за определенную мзду от воспеваемого автора, разумеется) «бессовестными восторгами» те самые эпигонские стихи уже знакомой вам Лизы Боголеповой, «на чьи каштановые кудряшки он преспокойно возложил поэтическую корону Анны Ахматовой», Жоржик Уранский, своим совершенно недвусмысленным сходством с Георгием Ивановым, сделал свое дело в том литературном ристалище, к которому понуждали Набокова его недруги.

Вскользь упомянем, что «Жоржик Уранский», вне всякого сомнения, даже не намек, а прямое указание на гомосексуальные наклонности обоих «жоржиков». Это то же самое, что сегодня дать литературному герою имя «Георгий Гейский». Дело в том, что откровенно нетолерантные Ходасевич с Набоковым позволяли себе в отношении своих недругов шутки-прибаутки не самого джентельменского свойства, за которые сегодня заслужили бы славу отъявленных гомофобов. Самая невинная из них состояла в том, что, зная о нетрадиционных наклонностях Адамовича, они величали его Содомовичем, правда, только в «своем» кругу, но круг этот был достаточно широк.

Самым сильным ударом по «позициям противника» в той необъявленной , «до последней капли чернил» войне Набокова с «Числами», стал его рассказ «Уста к устам».

Пересказывать трагикомическую фабулу этого рассказа – дело затратное и по объему, и по времени, поскольку в нем, кроме пародийного, есть еще и другой пласт, пронзительно трогательный, полный иронической жалости и сострадания к состоятельному, неумному, и потому беззащитному перед хитроумными мошенниками, тянущими из него деньги графоману.

Отметим, что, Набоков, редко пишущий на злобу дня, в этом рассказе, с почти с документальной точностью воспроизвел действительно имевшую место скандальную историю, привнесшую необычайное оживление в литературный мир русской эмиграции 30-х годов.

Редактор «Чисел» Николай Оцуп стал прототипом писателя Галатова, редактора элитного парижского журнал «Арион», выдуманного Набоковым в подражание «Числам». Оба «жоржика» слились в отвратительном образе критика Евфратского, хотя описание его внешности в рассказе ведет прямиком к многострадальной жертве Набокова, Георгию Иванову:

…«тощий, густобровый, с двумя брезгливыми складками, идущими от рысьих ноздрей к опущенным углам рта, из которого косо торчит еще незажженная папироса.»

Очевидно, что попытка даже самого короткого изложения этой истории прямо на наших глазах разрастается в страницу текста, что вынуждает поставить точку, не разглашая главной фабульной интриги рассказа и стоящей за ней реальных событий чуть не столетней давности.

Впрочем, … может быть это и к лучшему. Тем, кто не читал эту до слез уморительную, и до слез же трогательную вещицу, захочется самому докопаться, в какой же именно скандальной истории оказались замешаны элитарные «Числа» в лице двух своих оруженосцев, двух Георгиев, которых Набоков, несмотря ни на что, высоко ценил, называя Адамовича скверным поэтом и хорошим критиком, а Иванова – дрянным критиком и превосходным поэтом.

А между тем, нераскрытая интрига вполне может подвигнуть кого-то из вас, уютно забравшись с ногами в кресло, взять в руки если не томик Набокова, то электронную книжку, куда закачен один из самых человечных, невзирая на его внешний сатирически-пародийный фон, рассказов Набокова, и прочесть его не отрываясь в один присест.

Эффект бумеранга: Набоков как объект пародий

Ну, вот мы и добрались до обещанной в преамбуле награде. Это как после сытного, но ординарного обеда, приступить, наконец, к изысканному десерту, изготовленному лучшим в округе кондитером, заслуживающим, чтобы мы сказали о нем несколько добрых слов.

Итак, 27-летний смельчак, по имени Умберто Эко решился «высмеять» великого пересмешника еще при его жизни, в 1959-ом. В его «Наните» фабульный формат "Лолиты" безукоризненно соблюден в такой по-набоковски виртуозной стилистике, что это непременно привело бы «самого» в восторг и умиление, хотя достоверных сведений о реакции Набокова на «Нониту» не обнаружено.

Русско-американский писатель Саша Соколов написал «Палисандрию» как свою собственную анти-лолиту, лишь в 1985-ом, но узнать, чем там все кончилось, оказалось непростым делом. Автор этого обзора, к примеру, в простоте свой не смог одолеть такого фонтанирующего изобилия «порнопостмодернизма» под одной обложкой. Занятно, что итальянский писатель и философ Умберто Эко сподобился сделать то, что не удалось русскому писателю Саше Соколову, чья «Школа для дураков», к слову сказать, наделала когда-то шуму, лишь благодаря сдержанной похвале Набокова.

HОHИTA

Настоящая рукопись была передана нам начальником тюрьмы небольшого городка в Пьемонте. Скупые сведения, которые он сообщил нам о таинственном узнике, забывшем рукопись в камере, загадочность, окутывающая дальнейшую судьбу ее автора, некоторая необъяснимая уклончивость тех, кто знал человека, написавшего эти страницы, вынуждают нас довольствоваться тем немногим, что осталось от рукописи: прочее съели мыши. Надеемся, что на основании сохранившегося читатель сможет составить представление о необыкновенной истории этого Умберто Умберто.

«Цветок моих отроческих лет, томление моих ночей. Увижу ли я тебя снова. Нонита. Нонита. Нонита. Три слога, подобные нежному отрицанию: Но-Ни-Та. Нонита, я буду помнить о тебе, пока твой образ не покроется мраком, а твоим пристанищем не станет могила.

Меня зовут Умберто Умберто. Когда все это произошло, я пылко предавался утехам юности. Со слов тех, кто знал меня в те годы, а не тех, кто видит меня теперь, читатель, в этой камере, худого, с первыми признаками библейской бороды, покрывающей щеки так вот, со слов тех, кто знал меня тогда, я был доблестным юношей, хотя и не без тени меланхолии, унаследованной, должно быть, от полуденных хромосом какого-нибудь предка-калабрийца. Юные девы, с которыми я был знаком, страстно желали меня всей силой своих цветущих маточек, заполняя мной теллурическое томление своих ночей. Отроковиц, которых я познал тогда, помню плохо, потому что я был жертвой совершенно другой страсти, и мой взгляд лишь пробегал, не останавливаясь, по их золотистым щекам, обрамленным шелковистым прозрачным пушком.

Я любил, друг мой читатель, безумно и прилежно любил тех, кого ты рассеянно-недоуменно назвал бы "старухами". Каждой клеткой своей юной плоти я желал этих созданий, уже отмеченных суровыми приметами неумолимого возраста, согбенных под роковым грузом своих восьмидесяти лет, безжалостно подточенных желанным для меня призраком старости. Чтобы дать имя этим существам, игнорируемым всеми, забытым обычными похотливыми usageurs крепких телом двадцатипятилетних фриуланок, я, подавленный клокотанием пылкого знания, делающего порочным любой мой невинный жест, я употреблю, читатель, термин, который кажется мне довольно точным: паркетки, обозначающего у римлян богинь судьбы (идентичных греческим Мойрам), которых иногда изображали в образе старух. Первоначально у римлян была одна Парка- богиня рождения…

Что рассказать вам, осуждающим меня, об утренней добыче, которая на болоте этого нашего тайного мира является взору охотника- горячего поклонника паркеток? Вы, охотящиеся в полуденных садах за обыкновенными, едва набухшими девочками-подростками, что вы знаете о тихой, скрытной, насмешливой охоте, которой любитель паркеток предается на скамейках старых парков, в пахучей тени храмов, на посыпанных гравием дорожках пригородных кладбищ, воскресным днeм у домов престарелых, у дверей ночлежек, среди участников религиозных процессий и благотворительных рыбалок, во время тайной любовной и, увы, неизбежно целомудренной засады, чтобы увидеть поближе эти лица, изрезанные вулканическими морщинами, эти водянистые по причине катаракты глаза, подергивание, в изысканном провале беззубого рта, слабых сухих губ, по которым иногда, в минуты экстаза, течет блестящий ручеeк слюны, эти узловатые нервные руки, с непристойной и возбуждающей дрожью перебирающие ленивые чeтки!

Смогу ли я, о друг-читатель, описать безнадeжную томность беглых взглядов, судорожный трепет легчайших прикосновений, толчок локтем в трамвайной давке ("Извините, синьора, не хотите ли сесть?" О, коварный лжец, как осмеливался ты отвечать на влажный, полный признательности взгляд: "Спасибо, добрый юноша", ты, готовый тут же инсценировать вакхическую комедию обладания?), прикосновение к почтенному колену, о которое ты трeшься ногой, просунув еe между креслами в послеполуденной пустоте маленького кинозала; сдержанно-нежное пожатие костлявого локтя- редкий случай тесного контакта, когда ты, с озабоченным видом молодого исследователя, помогаешь старушке перейти улицу.

Так годами я предавался ненасытной и обманчивой охоте за обожаемыми паркетками, занятый поиском, который- я это знал- был предопределен моментом моего рождения, когда старая беззубая акушерка- в тот ночной час мой отец не нашeл никого, кроме неe, стоявшей одной ногой в могиле!- вытащила меня из заключения в вязком материнском лоне и при свете жизни показала мне своe бессмертное лицо jeune parque.

Я не ищу оправдания у читателей (la guerre comme la guerre), но хочу, по крайней мере, объяснить, сколь роковым было стечение обстоятельств, приведшее меня к сегодняшней победе.

Вечеринка, на которую я был приглашен, была жалкой petting party молодых манекенщиц и недозревших студентов. Извивающееся сладострастие горящих желанием девиц, их груди, небрежно предлагающие себя из распахнувшейся в танце блузки, вызывали у меня отвращение. Я уже собирался бежать с этого рынка пошлой торговли ещe не тронутыми прелестями, когда резкий, пронзительный звук (смогу ли я описать его головокружительную частоту, хриплое затухание уже обессилевших голосовых связок), судорожный стон какой-то старой женщины внезапно раздался в тишине, заставив собравшихся умолкнуть. И тогда в дверном проeме я увидел еe- с лицом далeкой парки из пренатального шока, похотливо обрамленным распущенными седыми волосами, с одеревенелым телом, острые углы которого подчeркивало поношенное чeрное платьишко, с худыми, согнувшимися в дугу ногами, с хрупкой линией уязвимой бедренной кости, стыдливо проступающей из-под по-старинному целомудренной юбки.

Безмозглая девица, хозяйка дома, снисходительно развела руками, подняла глаза к небу и сказала: "Это моя бабушка".»

В этом месте заканчивается нетронутая часть рукописи. Из отдельных строк, которые удалось разобрать, можно заключить, что история эта развивалась следующим образом:

Через несколько дней Умберто Умберто похищает бабушку хозяйки дома, усаживает еe на раму велосипеда и скрывается с ней в направлении Пьемонта. Сначала он везeт еe в богадельню, где ночью овладевает ею, обнаруживая между прочим, что это не первый любовный опыт старухи. На рассвете, когда он курит в полутьме сада, к нему подходит молодой человек подозрительной внешности, который угрюмо спрашивает, действительно ли старуха- его бабушка. Встревожившись, Умберто Умберто покидает богадельню вместе с Нонитой и начинает головокружительное странствие по дорогам Пьемонта...

В конце этого сумасшедшего странствия по огромному краю он замечает, что уже в течение некоторого времени за их велосипедом следует на мотороллере молодой человек, избегающий прямой встречи. Как-то раз, в Инчиза Скапаччино, Умберто Умберто везет Нониту к мозольному оператору и отлучается на минутку, чтобы купить сигарет. Когда он возвращается, то обнаруживает, что старуха бросила его и сбежала с молодым незнакомцем. Он проводит в глубоком отчаянии несколько месяцев и наконец находит старуху, побывавшую в институте красоты, куда еe отвeз соблазнитель. На еe лице больше нет морщин, волосы покрашены в медно-рыжий цвет, у нее полные яркие губы. Глубокая жалость и спокойное отчаяние охватывают Умберто Умберто при виде такой разрухи. Не говоря ни слова, он покупает двустволку и идeт на поиски несчастного. Он находит его в кемпинге, когда тот трeт друг о друга кусочки дерева, чтобы развести огонь. Он стреляет в него три раза, но промахивается; наконец его хватают два священника, одетые в чeрные береты и кожаные куртки. Его арестовывают и приговаривают к шести месяцам заключения за незаконное ношение оружия и охоту вне сезона.

Автор пародии: УМБЕРТО ЭКО

Пеpевод с итальянского: Эллы Кушкиной

Под самый занавес грех не дать слово самому Набокову:

Сказать по правде, я верю, что в один прекрасный день явится новый оценщик и объявит, что я был вовсе не фривольной птичкой в ярких перьях, а строгим моралистом, гонителем греха, отпускавшим затрещины тупости, осмеивавшим жестокость и пошлость — и считавшим, что только нежности, таланту и гордости принадлежит верховная власть.»

---

[1] Набоков здесь не попадает в ритм и размер оригинала (здесь и далее прим. ред. )

[2] Набокова нет и не было в школьных программах (разве что в рекомендациях для внеклассного чтения).

[3] На тему Набоков и Бунин см. в нашем журнале статью Веры Чайковской: https://www.chayka.org/node/9850 О Набокове см. статью Валентины Синкевич: https://www.chayka.org/node/8709

Комментарии

В российских школах в 2015-ом

В российских школах в 2015-ом, а возможно и много раньше, Набоков присутствует как автор рассказов "русского" (доамериканского) периода: "Озеро, облако, башня". "Обида", "Лебеда", "Королек"...Если российские старшеклассники до недавнего времени изучали "Архипелаг" Солженицына, непонятно, почему бы там не быть Набокову.

Второй линк (к В.Синкевич) дублирует первый, к Вере Чайковской.

По состоянию на 2020 В.В.Набокова в школьной программе РФ

Не было

Так утверждало росийское интернет-издание "Мел", посвящённое проблемам школьного образования

"Владимира Набокова нет в школьной программе по литературе. Может быть, зря? Наш блогер Арина Куприянова поговорила с набоковедом Ладой Тютьковой о том, почему Набоков до сих пор актуален и зачем подросткам изучать его произведения в школе..."

Подробнее на «Меле»: https://mel.fm/blog/arina-kupriyanova1/1547-khochetsya-chtoby-uchitelya-...

Поднимите руки те, кто изучал в школе Набокова

Думаю, таких не будет. Нашла на интернете у одной девушки перечисление набоковских рассказов (как раз в 2015 году, наверное, Вы, Соня, ее и процитировали), по которым она писала сочинение НА СВОБОДНУЮ тему...

Ирина, вы обращаетесь к

Ирина, вы обращаетесь к читателям Чайки, большинство из которых покинуло Россию до того, когда в школьный курс был введен Набоков. Не говоря о том, что самые молодые из них закончили школу приличное число лет до Перестройки.

Я сначалу стушевалась

Спасибо, что посоветовали не тушеваться, Соня. Я сначалу стушевалась, но потом таки догадалась по хедлайну вашего рассказа. Набокова в школе учила моя дочка Саррочка , но не в Раше, а в университете Ивана Поддубного в Брно. Кто не знает - это цирковой университет где готовят жонглеров, лошадей там разных, обезьянок и т.д. Саррочка там училась на распиливаемую женщину. Так вот, инструктор - старичок, работал в молодости с Набоковым силачами. Мало кто знает что Владим Владимыч (полный тезка Самого, кстати) тягал гири, гнул подковы, и т.д. в тентовом цирке Логидзе в молодости. Проехал полевропы с ним - Брно, Костореча, Бердянск, Гродно. Набоков был гений физкультуры еще ДО литературы. В здоровом теле - здоровый дух. Спасибо за Вышу статью, Соня - согрела душу.

Дурилке картонной

Поначалу, поначалу, а не "сначалу", "дурилка ты картонная".

Очень ёмкий и интересный текст. Спасибо

Очень ёмкий и интересный текст. Набоков в несколько нетрадиционном аспекте. Спасибо!

Но что за коммент без капли дёгтя:

Режет слух только одно слово, вряд ли допустимое даже в самом простецком тексте: ДЫХАЛКА, почти, как неисправимая ВКУСНЯШКА.

Довлатов, обладающий патологическим языковым слухом, брезгливо морщился и жестоко карал собственных детей за «вкуснотища» вместо «вкусно» и «туалет» вместо «уборная». Можно себе представить его реакцию на "дыхалку". Ну уж, а реакцию Набокова тем более...

Вкусняшки - мохнатая пошлость

Вкусняшки - мохнатая пошлость в любом контексте. Это и без Довлатова, и его хорошо известных мне слов, очевидно. "Дыхалка" - это другое. Так что, думаю, Набоков не был бы на меня в обиде за это эссе. А я прочла (мне прислали) Ваши изыскания по теме: Илья Эренбург. Они показались мне мучительно знакомыми. У Вас хороший вкус.

Прошу пардону, Эренбурга

Прошу пардону, Эренбурга моего сплагиатили не Вы, а другой читатель Чайки.

Хотел обидеться, но не успел.

Хотел обидеться, но не успел.

Ни у кого ничего не ворую. Свят-свят-свят. Всё удачное и неудачное - своё.

Набоков пародист

Блестящая статья! Так ему и надо, охальнику и брюзге.

Дмитрий, за что Вы так моего

Дмитрий, за что Вы так моего любимейшего ВВН припечатали?

Дискуссия

Очень нравятся умные статьи Сони. Жаль только - полно ошибок, особенно в пунктуации.

Добавить комментарий