Впервые странную фамилию этого кинорежиссёра я узнал, когда собрался в 1969 г. посмотреть его фильм «Гори, гори, моя звезда». Он заинтересовал меня прежде всего своим названием – нечасто для этой цели используют строку романса, да ещё и одного из самых моих любимых.

Оказалось, что картина необычная, непохожая на большинство фильмов того времени. Олег Табаков, к тому времени давно ставший ведущим артистом легендарного театра «Современник», создал в ней колоритный образ режиссёра, одержимого новым революционным искусством. Запомнилась юная Елена Проклова. Тогда я подумал: «Надо не пропускать его фильмы».

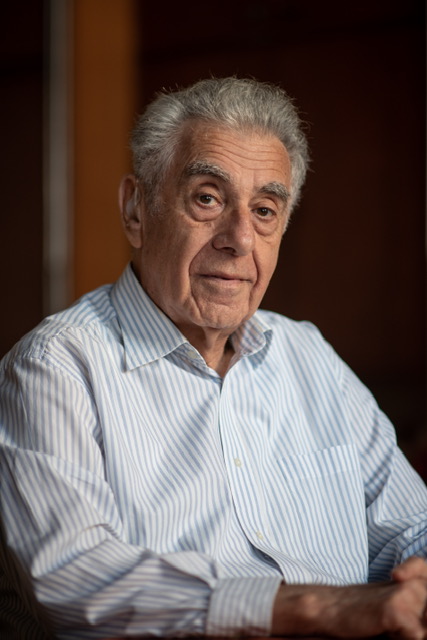

А недавно этот замечательный человек и режиссёр умер. Высоко оценивая многие его картины, я решил чуть перефразированное название первой, так запомнившейся мне, использовать в названии очерка о нём.

Саша родился 28 марта 1933 г. в Москве, в семье инженера ЗИС Наума Яковлевича Рабиновича и Ливши (Липы) Израйлевны Каплан.

В Москве второй половины 30-х во многих семьях ночами не спали – ждали ареста. Не избежала этого и семья Саши – его мать после изнурительных допросов оказалась в сибирском лагере («только потому, что она была красавицей, больше нипочему», – сказал он в одном из интервью), и он вырос без неё. В детстве и юности это стало для него незаживающей раной.

Отец, ведущий специалист известного на всю страну автозавода, проводил почти всё время на работе. Впоследствии говорили, что директор завода Иван Лихачёв много раз вычёркивал Наума Яковлевича из списков на арест.

Когда началась война, у отца не было возможности забрать сына в эвакуацию на Урал, где он с нуля строил новый завод, и Саша почти всю войну провёл в детском доме.

«А мне нравилось в детском доме, – рассказывал через много лет Александр Наумович, – мне было вполне нормально в огромной палате на сорок коек. С ребятами я дружил. Жили голодно, но дружно!

Я прожил жизнь без матери. Это ужасно. Маму освободили в 47-м, но у неё было «минус 100» (запрет жить в 100 городах – М. Г.), и жить с мужем и сыном в Москве она не могла. Разделённая семья изредка объединялась под Тулой, но это отсутствие в детстве рядом мамы, с которой нельзя было обняться и поцеловать её, оставила тяжелейший шрам на всю жизнь».

«После окончания школы, – говорил он в другом интервью, – ровно до марта 53-го, когда отец всех народов, наконец, сдох, я был точно уверен, что меня посадят, потому что все родственники сидели – и мама, и её сестры… А мужья их, дядья мои, вообще были расстреляны… Вся семья была разрушена, все разбросаны по разным местам, не столь, так сказать, отдаленным, и ощущение было такое, что ещё немного – и я тоже пойду по этапу».

Выходом из этой тяжёлой ситуации стали библиотеки. Саша читал запоем всё подряд – классику, современных авторов, историю, книги о живописи, скульптуре и архитектуре. Он неплохо рисовал, пытаясь создавать свой мир, уходить в него от реальной действительности. Поступил в художественное училище, но его самостоятельность, необычность и нежелание заниматься рутиной не были поняты, и юношу отчислили.

Непризнанный художник решил продолжить образование в другом столичном институте – Московском инженерно-строительном. Там его учителем и наставником стал архитектор-новатор Константин Мельников. Занятия с одним из лидеров авангардного направления в советской архитектуре помогло Саше приобрести ощущение пространства, что впоследствии очень пригодилось в работе в кино.

Но это не давало ему возможности выражать эмоции, и он нашёл себя в графике и карикатуре. Первые свои работы художника-сатирика, в которых он стремился одним кадром рассказать целую историю и показать характер персонажа, Саша предложил в журнал «Крокодил».

Работы понравились, но редактор сказал: «Знаешь, фамилия Рабинович для юмориста, особенно в «Крокодиле», – это даже не смешно. Возьми себе псевдоним». Саша взял фамилию Митта – на древнееврейском это означает носилки, на которых несли покойника для погребения. Редактор не знал, что это значит, и согласился.

По другой версии, Александр позаимствовал псевдоним у своей однокурсницы Нарспи Митты, дочери чувашского поэта и переводчика Васьлея Митты, репрессированного и погибшего в лагерях.

Возможно, сначала Саше Рабиновичу просто понравилась необычная и красиво звучащая фамилия, а уже потом он узнал её значение на древнем языке своих предков; по крайней мере, в интервью он объяснял свой выбор именно этим. Александр Наумович никогда не отрекался от фамилии, с которой родился, и не скрывал своей национальности.

Так пришлось поступать многим евреям – не зря Эльдар Рязанов писал, что «быть жидом в стране родимой грустно»; вспомним Ильфа и Петрова: «Десять лет как жизни нет. Всё Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи».

Молодой Александр Лифшиц, будущий известный драматург, вынужденно стал Володиным (кстати, тоже по требованию редактора своего первого рассказа), Давид Кауфман – Самойловым, Мотл Шейнкман – Михаилом Светловым, Лейзер Вайсбейн – Леонидом Утёсовым, Григорий Офштейн – Гориным, Аркадий Штейнбок – Аркановым; таких было очень много.

Справедливости ради надо сказать, что евреи – деятели литературы, искусства и других публичных профессий испытывали подобные трудности не только в СССР. Так было и, наверное, будет веками во многих странах «от Ромула до наших дней» – Польше, Франции, Испании, дальше можно не перечислять…

Но вернёмся к Александру – уже Митте.

Потом он делал иллюстрации в детском журнале «Веселые картинки» – они нравились, потому что в них были и добрый юмор, и улыбки.

Окончив институт, выпускник должен был обязательно отработать три года по распределению. Незадолго до этого он показал свои юмористические рисунки Михаилу Ильичу Ромму – просто пришел к нему «с улицы» и дал на просмотр пачку своих работ. Ромму они понравились, и он написал письмо в Министерство просвещения, чтобы Александру в виде исключения разрешили сдавать экзамен в Институт кинематографии. Ответа долго не было, и он уже собрался ехать по назначению в Рязанскую область преподавать в техникуме строительное дело. Вдруг ему звонит дочь Ромма и спрашивает, куда он пропал, – ведь ему разрешили сдавать экзамены...

Саша поступил во ВГИК и сначала попал на курс к Александру Петровичу Довженко, у которого были потрясающие лекции – уроки поэтического кино. Однокурсниками были Лариса Шепитько, Отар Иоселиани, Георгий Шенгелая. «Я окунулся в озеро счастья! – писал Митта. – Счастье длилось два месяца, а потом Довженко позвал меня и сказал: «Ты на курсе старше всех, чего тебе время терять – иди к Ромму».

Так он оказался сразу на втором курсе в мастерской своего главного учителя – как тут не верить в неслучайность случайностей: ведь именно благодаря ему Митта оказался во ВГИКе. Александр Наумович писал через много лет об «умной иронии Ромма», но главное – Ромм учил думать и выражать свои мысли в кино, прививал неприятие штампов.

На курсе были яркие личности (достаточно упомянуть Андрея Тарковского и Василия Шукшина), существовала конкуренция, но она заставляла расти, сомневаться и находить свои решения. Именно тогда Митта решил, что никогда не будет подгонять свои работы под идеологический шаблон.

Кинематографическая биография Александра Митты началась в 1961 г. с дипломной работы – он и его однокурсник Алексей Салтыков поставили на студии «Мосфильм» свою ленту «Друг мой, Колька!».

В её основу легла одноименная пьеса Александра Хмелика – о школьниках, их отношениях с друзьями, взрослении, столкновении с несправедливостью. Ребята томились в учебных классах от скуки и мучились от надзора старшей пионервожатой, не очень любящей детей, но неравнодушной к подхалимам. Устав от её самоуправства, школьники создали подпольную организацию ТОТР (Тайное общество троечников).

Актёры-подростки приносили в картину свои привычки, жесты, словечки.

Никто не ожидал, что дипломная работа вчерашних студентов станет одной из наиболее популярных картин года – с мая по декабрь её посмотрели без малого 24 миллиона зрителей.

Наверное, жизнь, прожитая в детстве без матери, повлияла на тематику первых работ Митты, и в первое десятилетие он снимал детские и юношеские фильмы. После «Без страха и упрека» (1962) он в 1965 г. снял картину «Звонят, откройте дверь», в которой показал внутренний мир юности с её мечтами, проблемами, страхами, разочарованиями, надеждами.

В ней не было обязательных правильных героев и назидательности.

Там очень удачно дебютировала 12-летняя Елена Проклова, хорошо проявил себя молодой Сергей Никоненко, замечательно сыграли Ролан Быков и Олег Ефремов. На Венецианском фестивале детского кино картина получила главный приз – «Лев святого Марка».

Несмотря на это (а, возможно, и поэтому тоже) фильмы Митты вызывали недовольство чиновников от культуры – ведь он хотел сохранять правду и никогда не снимал то, во что сам не верил, не допуская ни малейшей фальши.

Следующей работой Митты стала мелодрама «Гори, гори, моя звезда» (1969). Кинематографические начальники название одобрили – видимо, у них оно ассоциировалось с чем-то красноармейским. Но они либо забыли (либо, скорее всего, не знали), что это слова романса, который пел Колчак, когда его вели на расстрел.

События фильма разворачиваются во время Гражданской войны. Его основа – история театрального режиссера, идеалиста и романтика Владимира Искремаса (псевдоним основан на фразе «Искусство – революционным массам»). В картине прекрасно сыграли Олег Табаков (Искремас), Евгений Леонов, Олег Ефремов, Нонна Мордюкова.

«В жизни царят жестокость и насилие, – говорил Митта, – поэтому делать совсем уж сладкие сопли просто рука не поднимается. Я делаю сказки, которые позволяют подняться духом. Я всегда помню слова Моцарта: «Произведение без утешения безнравственно». У меня в фильме свой мир, и я один за него отвечаю. И это единственное место, где я хорошо ориентируюсь – там я знаю, что хорошо, а что плохо».

В том же году творческая биография Митты пополнилась новой страничкой – молодой режиссер впервые попробовал себя по другую сторону камеры и стал актером, сыграв небольшую роль интеллектуала Владика в картине Марлена Хуциева «Июльский дождь». После этого он стал относиться к актёрам с ещё бо́льшим терпением и уважением к их внутренней работе.

Подростковая тема оказалась настолько близкой Митте, что он опять продолжил её в очередной картине – музыкальной комедии «Точка, точка, запятая…», вышедшей на экраны в 1972 г., сам написав её сценарий. Мастерство режиссера стало общепризнанным. В начале 70-х картина получила множество кинематографических наград, в том числе и на международном кинофестивале в Солерно (Италия).

После выхода этого фильма Митта отошёл от подростковой тематики, сняв советско-японскую мелодраму «Москва, любовь моя». Затем режиссер обратился к материалу посложнее и в 1976 г. выпустил экранизацию неоконченного произведения Александра Пушкина «Арап Петра Великого». Это был мюзикл «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». На главную роль Митта позвал Владимира Высоцкого, царя сыграл мощный Алексей Петренко.

«Я много лет дружил с Владимиром Высоцким. Мне хотелось показать его таким, – объяснял свой выбор Митта, – каким тогда знали немногие: поэтом, интеллигентным, ранимым и нежным человеком. Фильм должен был показать, как по-разному любят Родину поэт и царь: один – принуждая всех и подчиняя своей воле, другой – свободною душой».

Но настоящей сенсацией стал вышедший в 1979 г. первый в советском кино фильм-катастрофа «Экипаж– история о героизме летчиков, которые должны были забрать пострадавших от землетрясения пассажиров, а после этого долететь и посадить поврежденный новым его толчком самолет.

Митта оказался открывателем этого жанра в нашем кино. Драматическая картина, наполненная человеческими переживаниями, должна была не просто рассказать историю авиапроисшествия, но и погрузить зрителя в мир сильных человеческих эмоций и нравственного выбора.

Чиновники, от которых зависело разрешение на съёмки, не одобряли замысла: «Кому это нужно? Зачем нам катастрофа на экране?» и отказывали – слишком рискованно, слишком страшно, да и слишком дорого.

Средства для этого дорогостоящего проекта Митте пришлось искать самостоятельно. Спонсора режиссер всё-таки нашел – им стал «Аэрофлот». Правда, сначала Министерство гражданской авиации выступило против фильма. По словам чиновников, советские лайнеры были самыми надёжными в мире и не падали на землю.

Митта сумел убедить их в том, что фильм не будет дискредитировать авиацию, а покажет героизм людей, делающих в экстремальных условиях невозможное ради спасения пассажиров.

Сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид придумали выход – они перенесли место действия в африканский несуществующий город Бидри, а причиной падения сделали природные катаклизмы в горном массиве рядом с аэропортом.

Проект был спасён.

В сюжете был прописан ряд остросюжетных сцен, одной из которых стал пожар в африканском аэропорту. Для съёмки эпизода кинематографисты нашли списанный самолёт, который предстояло сжечь перед камерой. Это было очень рискованно – загораются несколько тонн топлива, и ничтожная ошибка могла привести к реальной катастрофе. Но Митта понимал – если зритель почувствует малейшую фальшь, он не будет верить и дальше, а оправданный риск позволит воспринимать фильм реально.

Пиротехники так увлеклись работой, что подожгли самолёт раньше приезда режиссера. Тот прибыл позднее и от увиденного потерял дар речи – декорации, строившиеся неделями, превратились в груду пепла, от самолета осталась только хвостовая часть… Потом её успешно использовали в сценах, где герои-лётчики пытаются отремонтировать самолёт.

Пока шли съёмки, был найден другой лайнер, который когда-то получил повреждения при посадке, и это спасло положение. А третьим стал корпус самолёта, в котором разлилась ртуть и его эксплуатация была невозможна, поэтому его списали. Внутри него и снимали основные сцены внутри самолёта.

Больших усилий режиссеру стоило «выбить» эти лайнеры в Министерстве гражданской авиации.

Образ командира корабля Тимченко создал Георгий Жженов; эта роль стала для него звёздной. Второго пилота Ненарокова сыграл Анатолий Васильев.

Ловеласа Игоря Скворцова сыграл Леонид Филатов. Артист по натуре своей был робок, и поэтому постельные сцены (одни из самых первых в советском кино) с героиней Александры Яковлевой ему давались с трудом – почти все кадры он снимался в джинсах.

Александра попала в фильм случайно. Она пробовалась на «Мосфильме» в другую картину, и её не утвердили. Артистка громко разрыдалась прямо в коридоре, там её заметил Александр Наумович. Режиссёр увидел в молодой студентке непосредственную реакцию, которая нужна была для образа стюардессы Тамары. Оператор Валерий Шувалов тоже был доволен пробами.

Митта отправился к ректору театрального института, чтобы выпросить Яковлеву на съемки. Тот задерживать Александру не стал, так как она была уже отчислена за постоянные срывы учебного процесса. Несмотря на то, что режиссёр был предупрежден о характере исполнительницы, он не отказался от её кандидатуры и впоследствии жалел – Александра неоднократно срывала съемки.

Каждый кадр снимали неделями. В старом карьере около Ялты соорудили подобие аэродрома. На нём стояли макеты самолётов размером с небольшой автомобиль, их тянули за веревки, а рабочие кидали вниз камни, облитые керосином. Макет нефтеперерабатывающего завода был создан по примеру Омского нефтезавода; он тоже должен был сгореть в кадре.

Из всего этого и создавалась катастрофа. Никакой электроники, всё было «на честном слове». Строили декорацию, снимали кадр, после этого всё построенное разрушали, и рабочие неделю возводили другую декорацию.

А когда научились делать быстрее, в разгар съемок в карьер влетели три черные «Волги», из них выскочили три полковника и стали орать: «Что это у вас тут происходит? Вон отсюда!» Им говорят, что есть разрешение на съемку, но они продолжают: «Вон!». Оказывается, приехал на отдых Брежнев и его испугали эти взрывы. Пришлось закрыть съёмку; к счастью, бо́льшая часть материала уже была снята.

«В Голливуде, – говорил Митта, – подобные эпизоды стоят миллионы, работают огромные группы в 70 человек, а мы работали впятером и за копейки. Но в те времена энергии было много и это доставляло удовольствие».

Пробег самолёта, перегруженного испуганными людьми, по залитой горящей нефтью взлётной полосе казался бесконечным. Зрители замирали от ужаса, сжимали подлокотники кресел, будто сами летели на горящем самолёте, многие женщины плакали…

Когда самолет, где все пассажиры сидели, обхватив руками крест-накрест затылки опущенных голов, садился на обледеневшее поле, то вместо фанфар и литавр звучал вальс, и под него по аварийному трапу, как с горки, скатывались дети, и женщина целовала землю, которую уже не чаяла обрести. А с носилок вдруг вскакивал человек и начинал бегать, приплясывая и крича: «Я живой!».

Зрители аплодировали стоя. Успех фильма был феноменальным, к актёрам пришла всесоюзная слава.

За «Экипаж» Митта получил очень большой гонорар – 4 тысячи рублей. Купил «Москвич», но ни разу не сел за руль, потому что водить машину так и не научился. А на Западе гонорары режиссёров за такие фильмы исчислялись числами с большим количеством нулей…

После «Экипажа» Митта снял философскую музыкальную аллегорию «Сказка странствий» – символичный и образный фильм с Андреем Мироновым в главной роли, которую он сыграл блестяще. В сюжете картины переплетаются элементы фэнтези и притчи. Снимая её, Александр Наумович решал для себя, какая из двух школ ему ближе – Сергея Эйзенштейна или Константина Станиславского. Лента получилась неким гибридом разных творческих идей, в ней прекрасно совместилось несовместимое.

Следующей работой режиссёра стал советско-японский фильм «Шаг». Это была уже не фантазия, а реальная трагедия – драматическая история матери, потерявшей заболевшего полиомиэлитом ребёнка и отчаянно пытавшейся спасти второго, применив вакцину, которую можно достать только в СССР.

Это тоже был фильм о преодолении катастрофы, но на этот раз не природной, а человеческой – государственные границы, политические барьеры, равнодушие, холодная машина бюрократии. Язык картины был понятен без перевода – так ярко она была сделана.

Естественным её продолжением стал вышедший в 1991 г. фильм «Затерянный в Сибири» – трагедия сталинских лагерей, где выживание связано с унижением человеческого достоинства. Тема эта была очень близка Митте, выросшему без матери, перенесшей подобную трагедию.

В этом фильме о сломанных судьбах целого поколения была показана история археолога-англичанина, попавшего в такой лагерь и никогда до этого не сталкивавшегося с жестокостью и абсурдностью советской системы. Она принесла режиссеру номинацию на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» – награду, вторую в мире кино по престижу после «Оскара».

Почти 10 лет Митта ничего не снимал – путешествовал, преподавал в США и Европе. «В Германии я был уважаемым профессором одного из старейших университетов в Гамбурге, – рассказывал Митта, – первым, наверное, в истории этого учебного заведения, который не знал немецкого языка. Впрочем, и английского я тоже не знаю. Начинал я свое преподавание в Германии вполне успешно. Вначале было интересно, но когда это превратилось в обычное зарабатывание денег, стало тоскливо...».

Александр Наумович делился своим большим опытом работы в кино и взглядами на него. Он 20 лет руководил режиссёрскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссёров, а также преподавал в Гамбурге и московской «Школе-студии Александра Митты» и вёл авторский семинар «Идея. Как с ней работать в сценарии и фильме».

Митта превращал разбор сценария в спектакль – играл персонажей, спорил с автором, задавал неожиданные вопросы и помогал находить ответы. Помня своих учителей Ромма и Довженко, он оставлял в каждом ученике частицу собственных взглядов на кино. «Научить стать гением невозможно, – говорил он, – но можно дать человеку инструменты, и если в нём есть искра – она разгорится».

Александр Наумович – автор нескольких книг. Его главный труд, изданный в 1999 г., – книга «Кино между адом и раем», один из лучших учебников режиссуры на русском языке: не скучный, не назидательный, полный юмора и креативной энергии. В нём Митта анализировал творческие методы Эйзенштейна. Куросавы, Феллини, Тарковского, Хичкока и других талантливых режиссёров.

В начале 2000-х Митта выпустил телесериал «Граница. Таёжный роман» и доказал, что это может быть настоящим искусством. Это рассказ о судьбах простых людей, оказавшихся в замкнутом пространстве небольшого военного гарнизона. Митта получил Государственную премию РФ, а за соавторство в его сценарии – ещё и кинопремию «Ника» и телевизионную премию «ТЭФИ».

Потом появились криминальная драма «Раскалённая суббота», мелодраматическая многосерийная лента о человеческих судьбах Лебединый рай» и фильм о художниках с совершенно разным видением искусства «Шагал и Малевич», но успешными они не стали.

В 2013 г. на кинофестивале «Кинотавр» Митта получил специальный приз «За вклад в кинематограф» под названием «Выдающемуся кинорежиссёру, строгому воспитателю, озорному выдумщику».

Немного о личной жизни Александра Наумович. Он влюбился в Лилию Майорову и увёл из семьи. Муж Майоровой, Игорь, писал для «Правды», и всё у супругов было хорошо, пока в издательстве не появился карикатурист Саша Рабинович. Ему поручили проиллюстрировать книжку-«раскладушку», которую конструировала Лиля, и с этого начался роман, который перевернул жизни всех троих. Муж Лили пришел к Александру в его нищую комнату в коммуналке, чтобы «разобраться по-мужски», но это ничего не изменило – Лиля ушла к Саше.

Два года муж не давал ей развод, хотя в это время у влюблённых уже родился сын Евгений. Женитьба и усыновление ребёнка прошли в один день – прямо в помещении ЗАГСа.

Лишь через много лет у них наконец появилась собственная квартира. Получить её помог Александру Наумовичу Владимир Высоцкий. Он с Мариной Влади часто приходили в семью режиссёра. Бывали там Юрий Визбор, Галина Волчек, Олег Табаков, Игорь Кваша и многие другие знаменитости из мира кино и театра. Они собирались в этом гостеприимном доме после каждой премьеры. Лилия угощала гостей своим коронным блюдом – запечённой бараньей ногой с чесноком, рецепт которого просили все, кому довелось его отведать.

Александр Наумович снимал картины раз в год-два, а иногда и реже, и его доходы были нерегулярными. Лилия Моисеевна работала художником-конструктором детской книги и успевала заниматься решением всех бытовых вопросов и воспитанием сына. За счёт её зарплаты семье удавалось выживать в перерывах между фильмами.

Окружение родителей повлияло на выбор их сыном друзей – с семилетнего возраста Евгений Митта знаком с Михаилом Ефремовым, с которым продолжил общаться и во взрослом возрасте. Единственный из детей Александра Митты пошел по стопам родителей и связал свою жизнь с творчеством – окончил Художественный институт имени Сурикова, работал как театральный художник-постановщик, организовывал художественные выставки, писал картины, занимался современным искусством, архитектурными и дизайнерскими проектами.

У него двое детей – Ева и Александр, названный в честь деда.

В 2022 г. Лилия ушла из жизни; для Александра Наумовича это стало потрясением. После операции на колене у него внезапно оторвался тромб, и он ненадолго оказался в состоянии клинической смерти. Потом говорил, что ощутил, насколько тонка граница между существованием и пустотой и что жизнь была дана ему ещё один раз.

В марте 2023 г. Александр Наумович отметил 90-летие.

Весной 2025 г. его состояние ухудшилось, и 14 июля он умер.

Но остались его нестареющие фильмы, книги, работают его ученики и последователи. Этот талантливый и яркий человек останется в памяти многих людей.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Источники: Википедия, интервью А. Митты, статьи Л. Соколова «Памяти Александра Митты»» и «Носилки для покойника» в Facebook, Э. Митиной «Александр Митта: «Такой вот русский еврей» в журнале "Алеф", А. Гусева «Жив-человек» на сайте «masters-journal.ru», «Александр Митта» на сайте «STMEGI», Д. Левинской на сайте «24 СМИ», Г. Световой «Фильм Митты, который чуть не запретили: секреты и драмы легендарной картины «Экипаж» на сайте «24 CМИ», документальный фильм «Александр Митта» и др.

Комментарии

"Сказ" - гениальный фильм!

Автор все фильмы почему-то относит к музыкальным. И «Сказ» у него музыкальный, и «Точка, точка», и «Сказка странствий». Вовсе они не музыкальные! Есть там, конечно, музыка. Это одна из сильных сторон советского кинематографа – продуманная музыкальная окраска, но музыкальные фильмы – это другое.

«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» - это великое событие в искусстве. Но это не экранизация в строгом понимании! У Пушкина произведение обрывается в самом начале. Там, строго говоря, и экранизировать нечего. Более того, сценарий не соответствует даже замыслу Пушкина, который в романе предполагал описать эту историю более правдоподобно. (Напоминаю, первый брак у Ганнибала был несчастливым. Уже вторая его жена стала прабабкой Пушкина.) Но авторы фильма уловили дух произведения, который успел проявиться в 30 страницах текста. И, как бы, экстраполировали имеющиеся 30 страниц с тем же духом на полноценный законченный сюжет.

Фильм – гениальный!

Добавить комментарий