Эта краткая заметка совпадает по времени с недавним семидесятилетием писателя; в ней я попробовал изложить какой-то главный моральный урок, который можно извлечь из текстов и из жизни Владимира Сорокина. Она логично дополняется публикацией из архива моей рецензии на его последний роман, подкрепляющей основные выводы.

И.М., 9/7/25

***

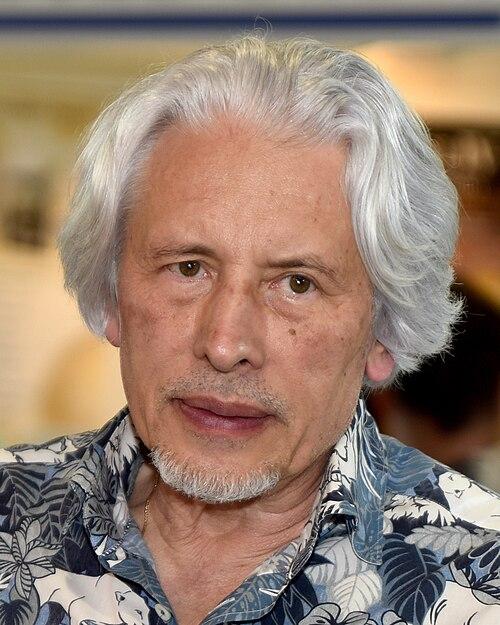

Самое, наверно, удивительное в долгой истории творчества Владимира Сорокина (которому недавно исполнилось семьдесят лет) - это сильнейший контраст между образами, которые он создает в своей прозе (и живописи, но о ней я умолчу) и его собственным образом жизни, в той мере, в которой о нем можно судить по его собственным словам и публикациям. Он - придумщик самых невероятных, совершенно брутальных и нестерпимых для многих людей конструкций и ситуаций. Многие мои знакомые просто не могут читать некоторые его, особенно ранние, вещи, именно из-за этого, настолько он выламывается из привычного строя русской литературы. Никто не был так откровенен в описании какого-то невыносимо отвратного секса; никто не вводил в рассмотрение с тошнотворными подробностями такие вещи как каннибализм, копрология и скатология; никто так хладнокровно не описывал самые невообразимые формы насилия и жестокости; почти никто так изощренно не использовал мат; почти никто так виртуозно не погружал читателя в различные наркотические состояния.

Сорокин - постмодернист par excellence, начиная с ранних своих вещей, в которых в самом прямом смысле уничтожается и критический реализм, и социалистический реализм, и реализм как таковой, заодно с романтизмом, метафизикой, экзистенциализмом и чем угодно другим. Его насмешка носит очень глубокий характер - он не просто изгаляется над очевидными слабыми местами литературы разных типов, но изнутри показывает поломанные шестеренки, благодаря которым ее расшатанный механизм издает много шума, но не производит полезной работы. Он настолько сильно заходил за привычные пределы "нормы", что очень многие считали это не более чем эпатажем. Помнится, как Лев Аннинский не мог себя заставить написать пару теплых слов о человеке, который описывает в рутинном стиле г.вноедение в масштабе всей страны. Но это был не эпатаж. Среди его многочисленных персонажей практически нельзя найти положительного героя (доктор Гарин?), но есть множество настоящих чудовищ. Среди его многочисленных версий будущего России и мира, аналогично, нельзя найти ни одной оптимистической.

Казалось бы, автор такого типа должен как-то соответствовать созданному им миру: вести, что ли, богемный образ жизни, пить и драться в свое удовольствие, потреблять наркотики, быть предельным циником, считать себя выше текущей политики и т.п. И некоторые действия Сорокина - типа участия в довольно безумном перформансе с Олегом Куликом и др. - вроде намекают на что-то такое. Но это аберрация. Трудно найти среди знаменитостей более примерного семьянина, живущего много лет с одной женой, воспитавшего двух дочерей, не замеченного ни в каких скандальных историях. Трудно не поразиться совершенно спокойному аналитическому мышлению в многочисленных интервью и в редких публицистических статьях и заявлениях, чуждых каким-либо экстравагантным выходкам. И, самое главное, трудно не оценить безупречную моральную позицию автора, который немедленно после начала войны опубликовал блестящую статью в The Guardian, где не оставил себе ни малейшей лазейки "в обратную сторону", не только категорически осудив преступные действия властей, но и объяснив их природу неизменяемой столетиями пирамидальной структурой общества. С тех пор Россию он не посещал. "Постмодернист" (т.е. якобы не признающий объективной истины) Владимир Сорокин оказался настолько точен в описании этой самой истины, что все его творчество заиграло иными цветами. Умственные художественные конструкции оказались порождением человек с железным стержнем, который сочинял всяческие ужасы именно с той целью, чтобы вызвать к ним ненависть. Это я чувствовал всегда (см. [2]), но никогда понимание не было столь наглядным.

Слава провидца накрыла Сорокина после "Дня опричника" (2006). И читателей, и критиков поразило, как правдоподобно и мастерски автор предсказал будущую монархическую Россию, с тотальной властью "силовиков", "Великой Западной стеной", "Старшим Китайским братом" и др. Но это политические аспекты его дара. Сейчас все более становится ясно, что и в самых своих крайних "бытовых" эксцессах он предугадывал будущее. А точнее - знал свою страну как, может, никто другой. Всенародная любовь к дерьму, говорите? Таки да, полюбуйтесь на то, что нашли в Буче и Ирпене после освобождения. Чрезмерное, невероятное насилие и жестокость без всякого повода? Послушайте рассказ солдата, чудом вернувшегося живым из десятимесячного российкого плена. Слепая, ничем не объяснимая верность "заветам отцов", даже в самой отвратительной форме (как в рассказе "Обелиск")? Так происходящее и есть следование этим безумным имперским "заветам".

Война сделала очевидным для всех то, что было ясно Сорокину и немногим другим всегда. Это невероятно печальная новость. Оказалось, что Сорокин ничего не выдумывал. Не писал сказок, хотя его последний роман так и называется, что и видно из прилагаемой рецензии.

Подросток Ваня

О романе Владимира Сорокина “Сказка” (Freedom Letters, Петроград, 2025)

Общая канва, как блюдо, на котором лежит изысканная пища, для увлеченного и эстетически точного повара, которым является Владимир Сорокин, всегда была очень важна. В "Норме" это история изъятия рукописи одноименного романа, который дается на прочтение высокородному мальчику в кабинете генерала КГБ. Только после окончания чтения "настоящей" Нормы, в которой та рукопись есть растянувшейся на 95% текста эпизод, понимаешь значимость оставшихся пяти процентов, усиливающих "нормативность" главного текста, наверно, вдвое (ибо норма - это не только поедание дерьма в ежедневном режиме, но и строжайшая иерархия поедания).

Так и в "Сказке". Общий фон - приключения Вани (Иванушки – дурачка или Ивана - Царевича, как посмотреть) в России после ядерной войны. Четырнадцатилетний парень, живущий среди таких же немногочисленных выживших, вместо лягушки, существа вполне себе приличного, обнаруживает в куче гниющей покрытой червями падали неизвестного происхождения говорящий "сучий потрох". Это штука тонкая, она и сучий потрох как таковой, и ругательный образ ну очень плохого человека. Метафора, буквализация которой была излюбленным приемом Сорокина со времен самых ранних рассказов, никогда, кажется, не была столь отвратительной - но и российская действительность никогда таковой не была на памяти нашего поколения. И никогда не была столь двойственной - никто толком не знает, что такое сучий потрох, собственно, есть. Но и действительность никогда не была столь гибридной.

Найденное существо замуж не просится, но тоже обещает нечто замечательное за определенную услугу: надо всего-то переспать с ним (потрохом) под головой в качестве подушки, а потом следовать дальнейшим указаниям. Ваня все выполняет, совершенно не представляя, в чем-же состоит награда. Зато потери налицо: за то, что он, как полный безумец, принес в деревню разложившуюся падаль, его оттуда изгоняют. Но награда все-таки находит своего героя. Она очень своеобразна: потрох направляет его "нырнуть в пень" (тут припоминается Алиса), в котором он неожиданно высвобождает из некоего ларца туловище о трех головах с тремя бородами.

Головы называют себя классиками, представляются по-простому: Лев, Федор и Антон и выглядят соответственно. "Мы, - говорят, — зла тебе не сделаем, а, наоборот, за то, что похоронил ты "ругательство человеческое" три желания выполним". Первые два желания были простыми - попить и поесть, а вот третье… Ваня-сирота страстно захотел вернуться к своему детству в довоенное время, в котором живы мама, папа, дедушка, собака и кошка. "Дело это огромное" - отвечают несколько оторопевшие классики. Но выполнимое - при условии, что ты пройдешь три испытания ("поприща"). Описывать поприща как таковые я не буду - их изложению и посвящен основной объем книги. Замечу лишь, что Владимиру Сорокину не впервой, по крайней мере с "Голубого сала", писать в стиле самых разных писателей, и технически с этой задачей он и тут прекрасно справился.

Будущее России в книге описано очень кратко, скупо и выразительно - после войны остались какие-то выжившие группки "землянцев" (от "землянка"); живут в основном сбором того, что можно с мусорных свалок; женскую ласку можно купить за еду - например, "печеного ежа". Металл является огромной ценностью, особенно в форме орудий нападения или защиты - в точном соответствии с замечанием Эйнштейна, что "четвертая мировая война будет вестись палками". С этим все ясно, и не в этом предмет книги. А в том - есть ли выход? И ответ, как ни странно - есть; надо следовать заветам тех самых бородатых классиков, но не просто "следовать", а проживать целые жизни, преодолевая то, что они считают необходимым для выполнения самого заветного желания. "Ты страстно хочешь оживить родных. Это тебе дороже всех самолетов, кораблей и Америк", по замечанию Федора. Тем самым проблема выходит за рамки плоского материализма (мелькнула было мысль у Вани в богатую Америку-то попасть) и превращается в духовную, в высшем смысле федоровского “общего дела”. Вечный русский максимализм, так сказать, в самой неподходящей обстановке.

Ваня успешно проходит три испытания, сначала по "вдуванию" Льва, потом - Федора, и затем – Антона. Время и место историй Толстого и Достоевского - Россия где-то во второй половине 19-го века, а Чехова - планета Марс аж конца века 21-го. В самом первом Ваня примерно своих лет и своего же социального положения (полуграмотный крестьянский парень); во втором - подросток ближе к годам 18-20, житель Петербурга с неопределённым уровнем образования, а в третьем - молодой человек, вполне образованный, чтобы быть режиссером некоей пьесы. То есть герой как-то и взрослеет, и образовывается.

Не так просто понять, чего именно инициаторы от него ожидали, что именно он должен в себе преодолеть, чтобы заслужить одобрения классиков. В первом приключении еще можно усмотреть высокий уровень самопожертвования, готовности пострадать за ближнего своего и, соответственно, субъектность героя. Но уже во втором - не более чем характерное мышкинское "отпущение грехов", когда герой говорит падшей героине "не виноватая ты", что само по себе не есть какая-то моральная доблесть. Тот факт, что он в конце истории может погибнуть, тоже не вытекает из его терзаний или чего-то подобного. А в третьей истории режиссер завершает очень успешный собственный спектакль, почти задохнувшись в цветах полученных от восторженных зрителей - никакой жертвы им принесено вообще не было. То есть вполне можно сказать, что главное, чего Ваня достиг - это вполне соответствовал характерным типажам своих "вдувателей", а не какому-то глубокому внутреннему развитию. За это он и получил вознаграждение. Но это странно - ясно, что коли каждый из классиков задавал собственную историю, то и роль Вани была в ней задумана изначально самим классиком. В чем же испытание? За что награда? За "лояльность" замыслу?

Однако как собственные заслуги Вани остаются под большим знаком вопроса, так и награда за них выглядит сомнительной. Да, он попадает в свое детство, в привычный круг семьи со всеми мельчайшими подробностями. Никто в ней не замечает его "отсутствия", хотя он сам почти теряет сознание от неожиданности и охватившего его счастья. Полное и безоговорочное перенесение в то, что было, в родной дом. Но происходит что-то странное. "Опешил Ваня. С Нюлькой в руках пошел к калитке. И вдруг увидел, что за калиткой этой - пустота. Просто пустота... Протянул Ваня руку вповерх калитки - и пальцы его исчезли вмиг. Назад отдернул - живые пальцы...И не больно совсем руке в пустоте. Вернул руку из пустоты - рука как рука".

То есть смогли классики побороть время, но не смогли одолеть пространство. Вечная Российская проблема с избыточным пространством - всегда его не хватает. Вот и Ване не хватило. Устроили ему счастье на очень малом участке, вокруг которого - абсолютная пустота. Уж насколько надежным такое счастье может быть - остается догадываться. Да ведь и время-то какое? Самое что ни есть предвоенное, ибо из его короткой жизни, как следует из текста, уже семь лет он прожил с теми самыми землянцами - попал Ваня к себе шести-семилетнему, скорее всего...

“- За мирное небо! - живой отец прорычал.

- За мирное небо! - живой дедушка очками блеснул.

- За... мирное... небо, Ваня произнес губами еще непослушными...

- Ну как борщок? - мама спросила...

- Сказка, ёптеть... - отец жует, сам в ноутбук пялясь.

Попробовал Ваня мамин борщ. Живой. Борщ.

Проглотил Ваня и сказал уже уверенно:

- Сказка."

Тут сказке и конец. В своей виртуозной манере Сорокин замкнул кольцо: традиционный сказочный сюжет с находками и приключениями, подвигами и наградами завершается небрежной похвалой мужем жениного борща, под самый что-ни на есть русской народный тост про мирное небо. Высокое окончательно растворилось в обыденном, давая читателю шанс отделять собственными руками одно от другого - например, пожелание мирного неба от перманентности войны.

Эта книга не о советском строе, как "Очередь", "Норма" или "Тридцатая любовь Марины"; не о политике, как "День опричника", "Сахарный Кремль" или "Манарага"; не о дистопическом будущем, как "Теллурия" или "Метель", "Врач Гарин" и "Наследие". Эта книга - о русской литературе и ее печальной судьбе. Но совсем не в ключе "развенчания" и демонстрации ее исчерпанности, как в "Романе", в "Голубом сале" и в многочисленных, особенно ранних, рассказах, а о литературе как о последней надежде.

Тексты Владимира Сорокина, при их шокирующей стилистической новизне и брутальности, всегда содержали в себе глубокую гуманистическую идею, которую далеко не так часто многочисленные критики улавливали, концентрируясь на собственно постмодернистских аспектах его творчества [1] (а гуманизм, как известно, в число определяющих ингредиентов постмодернизма отнюдь не входит). Я подробно писал об этом одиннадцать лет назад, когда провел статистический анализ его прозы [2]. Последующие вещи - в первую очередь гаринская трилогия - лишь подтвердили эту, в общем, нехитрую мысль. "Сказка" - не исключение.

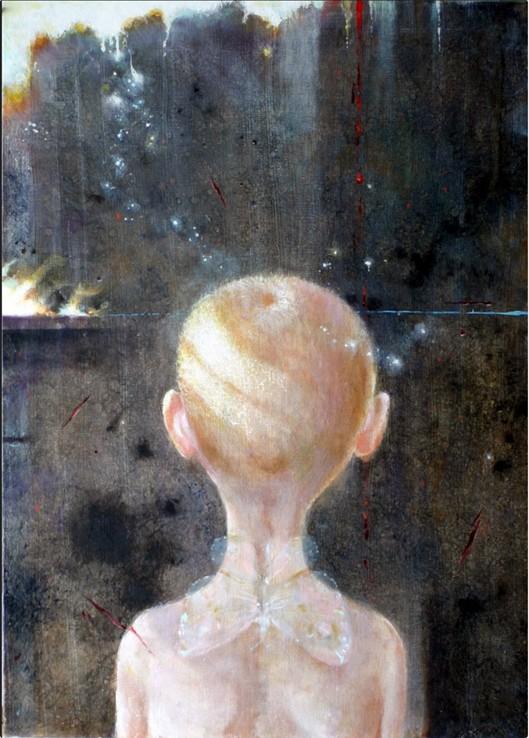

Главного героя бесконечно жалко. Визуально точнее всего его образ передан в картине Александра Махова с профетическим названием "Все, что я знаю" [3, рис. 41].

Есть преисподня на земле, но есть она и выше; а ничего другого и нет… Такие мальчики - самая настоящая реальность прямо сейчас где-нибудь в Сумах. Они действительно ничего другого не видели и инстинктивно укрывают голову при звуке чего-то летящего. Точно как Ваня, когда вдруг услышал в небе звук вполне себе мирного самолета в его вновь обретенном раю. Лучи света падают, однако, на стриженую голову мальчика на картине, как и робкие крылышки пробиваются между лопаток - символ надежды. О надежде "Сказка" и написана.

Но и она ложная. За что классики предложили свои волшебные услуги? Даже не за собственное освобождение из "заточения в ларце", как это обычно в настоящих сказках бывает, а за захоронение "ругательства человеческого". Но что такое этот самый сучий потрох, зарытый по его собственной просьбе Ваней между мирными березками, на фоне того, что мир вокруг уничтожен? Даже не игла Кащея, от которой зависит жизнь и смерть, а лишь ругательство, сотрясение воздуха. Опять вечный российский литературоцентризм, придание каким-то мысленным конструкциям высшего значения, которого они не имеют. Но результат неверного целеполагания не может быть правильным - награда так же эфемерна, как и причина, по которой она была получена, пустота начинается за калиткой; жить в таких условиях нельзя; Ваню ждет впереди ровно то, откуда он вернулся. Цикл "ребенок - подросток - ребенок"; зрелости и взрослости не наступает. Не наступает и ответственности за свои поступки. Классики не нагадали.

“Алексей (Россия). Когда началась война, я был еще подростком. Помню, как общался с интернет-друзьями из Украины — было четкое ощущение, что хоть мы и ровесники, они намного старше меня эмоционально...” они рассказывали “…как их родственники и родители уходят на фронт…И так страшно от осознания, что все это происходит, … и только воспоминания о жизни «до» дают осознание, что когда-то было хорошо.” [4]. Вовсе не сказку написал прославленный писатель.

“…инфантилизм подавляющей части российского общества и порождает двойственность, свойственную подростковому сознaнию, когда физиологическая зрелость оказывается в резком конфликте с культурной и духовной незрелостью. Иными словами, как и сто лет назад перед нами «страна-подросток» [5].

Владимир Сорокин в отчаянной ситуации обратился к последнему рубежу, русской литературе, и не смог найти в ней искомого спасения, хотя очень сильно старался. Ни в сказке, ни наяву. И сейчас, через семь лет после выхода высоконаучного исследования [1], она остается просто буквами на бумаге. Только буквы окрасились кровью...

Литература

1. "Это просто буквы на бумаге...". Владимир Сорокин: после литературы (2018). М., Новое Литературное Обозрение.

2. Игорь Мандель. Социосистемика и третья культура: Sorokin-trip (2014). Мастерская https://club.berkovich-zametki.com/?p=13000

3. Игорь Мандель. Земля и небо Александра Махова (2025). Семь искусств, Семь искусств, 7 (180), https://7i.7iskusstv.com/y2025/nomer7/mandel/

4. Война. Тысяча двести пятьдесят пятый день (1 августа 2025). https://meduza.io/feature/2025/08/01/voyna

5. Евгений Добренко. Бунт подростков. (1 августа 2025). https://www.svoboda.org/a/bunt-podrostkov-evgeniy-dobrenko-o-gordosti-i-resentimente/33485004.html

Комментарии

Как стать прославленным сочинителем

в царстве Дьявола? Каждый сочинитель, которых когда-то ещё именовали писателями и мыслителями, находит свой путь. Русские классики обнажали и бичевали пороки этого царства зла и его правителей, надеясь, что эта их "словесная терапия" поможет хоть как-то облагородить нравы и таким образом хотя бы слегка подлечить обитателей этих царств. Как показывает вся история государства российского до наших дней - все их усилия оказались тщетными. Учтя их печальный опыт, "ведущие" современные мастера пера земли российской и орденоносцы почти всех мыслимых там орденов, такие как Проханов и Ко, решили тогда восславить все эти пороки, включая совершенно дикие, злодейские преступления Сталина, его предшественника и нонешнего их плюгавого, но верного ученика. Заработали за это все возможные ордена и прочие блага, но читать этот параноидный бред о "русском бессмертие", которое оказывается достигается бесконечными преступлениями их правителей - просто невозможно. Какой же выход из этого очередного русского духовного тупика? Наш юбиляр его нашел! Стал очень красочно живописать дерьмо и прочие физиологические оправления, а за одно и всевозможные извращения. Многим представителям совковой образованщины - это весьма дурно пахнущее блюдо пришлось очень даже по душе. Доморощенные лит. критики стали называть это постмодернизмом par excellence и прочими очень красивыми терминами. Как говорится: каждому своё! Вот мол она - неприкрашенная характеристика русского общества и его нравов... Вполне возможно, что это так и есть, хотя, если бы эти поклонники нашего постмодерниста заглянули бы на окраины американских и европейских столиц, и их крупнейших городов, то узрели бы непременно всё те же красоты + ещё со стрельбой, насилием и убийствами, даже на кампусах их прославленных университетов. Царство Дьявола - оно нынче повсюду.

Добавить комментарий