Есть поэты, большинство стихотворений которых так и просятся стать песнями. Зачастую они не претендуют на глубокий философский смысл, но это – хорошие стихи со своим настроением, порой – с интересным содержанием, с постановкой проблемы, с юмором.

Поэтому я не стал бы называть их авторов поэтами-песенниками, что сразу как бы предполагает некую второсортность. Просто их стихи обладают другими качествами и зачастую более популярны у широкой публики, чем даже стихи больших поэтов, которые с удовольствием читаем или слушаем, а петь не хочется.

Важно, чтобы таким авторам не изменял хороший вкус, а в ритмическом строе стихов была напевность, своеобразная «музыка стиха». Их стихотворения трогают какие-то струны в нашей душе, заставляют их звучать.

Я убеждён, что единственным критерием оценки творчества поэта должно быть только качество его стихов и ничего больше, а не ярлыки и предубеждения. И Михаил Танич, и Василий Соловьёв-Седой, и Алексей Фатьянов, и Игорь Шаферан, и Владимир Агатов, и многие другие поэты часто писали хорошие стихи, которые из-за некоторых их особенностей смогли стать ещё и хорошими песнями.

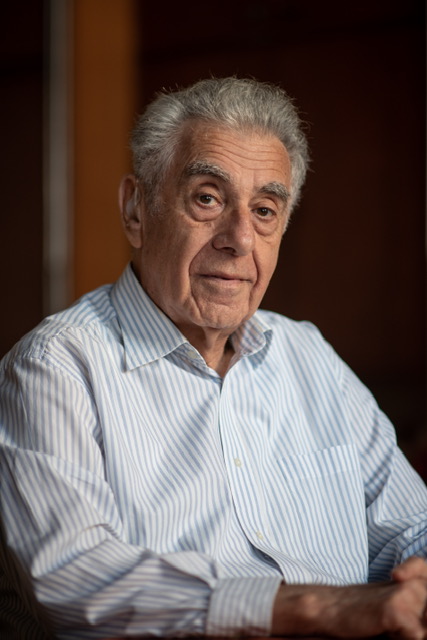

Именно такие стихи писал и Михаил Львович Матусовский. Родился он 23 июля 1915 г. в Луганске. Его отец, Лев Моисеевич, был знаменитым в городе фотографом. Перед его старомодным фотоаппаратом с накидкой из черного сукна прошла жизнь многих тысяч горожан, он был своеобразным летописцем города. Мама, Эсфирь Михайловна, вела домашнее хозяйство.

Первое стихотворение Миши было опубликовано в местной областной газете, когда ему исполнилось всего 12 лет.

Любимой его учительницей была Мария Семёновна Тодорова, преподававшая русский язык и литературу. Она не давала бесполезных советов, не читала скучных нотаций, а просто рекомендовала для чтения настоящие книги, развивала вкус и понимание литературы. Впоследствии Матусовский очень тепло вспоминал о ней в своей автобиографической книге «Семейный альбом». Страницы его воспоминаний – это и по тематике, и по характеру, и по-особому, присущему только ему стилю, неспетые песни. Возможно, когда через два десятка лет Михаил Львович написал полюбившуюся нам смолоду песню «Школьный вальс» с грустной, щемящей мелодией И. Дунаевского, он вспоминал и Марию Семёновну. Песня была в репертуаре В. Бунчикова, М. Магомаева, Г. Отса.

Услышав её, Мария Семёновна откликнулась. Тогда поэт узнал, что довелось пережить его учительнице. Её муж погиб в начале войны, а она с детьми оказалась в оккупированной Одессе. «Педагог, человек самой тихой, не воинственной профессии, – писал Матусовский, – становится участником подполья, проходящим мимо часовых, проникающим сквозь двойную колючую проволоку, действующим под носом у опытных гестаповцев... Не могу понять, где маленькая женщина находила силы для всего этого...».

После семилетки Миша окончил техникум и стал работать на заводе, но тут вмешался тот самый Его величество случай, который перевернул всю дальнейшую жизнь молодого человека. На предприятии выступили уже известные тогда московские поэты Ярослав Смеляков и Евгений Долматовский. Юноша показал им свои стихотворения, которые мастерам слова понравились. Он оставил работу и уехал покорять столицу, как впоследствии иронично писал, «с чемоданом стихов».

Поступил в Литературный институт, где подружился и, как оказалось, на всю жизнь, с М. Алигер и К. Симоновым – будущими знаменитыми поэтами. Окончив Литинститут, Михаил продолжил учебу

в аспирантуре. За год до войны вышла первая книга его стихов «Моя родословная». Песни он стал писать позже.

Защита написанной им диссертации по древнерусской литературе была назначена на 27 июня 1941 г. Но уже в ночь с 22-го на 23-е Матусовский получил документы военного корреспондента и отправился на фронт. Благодаря его научному руководителю академику Н. Гудзию защита диссертации в виде исключения состоялась в отсутствии соискателя. Так поэт получил учёную степень кандидата филологических наук.

Много испытаний пришлось пережить Матусовскому, служившему военным корреспондентом на Западном фронте, защищавшем столицу.

У него было плохое зрение, и когда на передовой он очень близко подошел к вражеским позициям, был тяжело ранен в ногу. Подлечившись, Михаил снова отправился на фронт.

Во время короткой командировки с фронта в Москву он случайно познакомился с девушкой Женей Герцик, которая стала единственной любовью всей его жизни. Роман завязался сразу. Позже Евгения Акимовна вспоминала, как она получила от Михаила с фронта фото с посвящёнными ей стихами.

Михаил часто звонил Жене в Москву. Командующий фронтом однажды сказал: «Этот майор, который работает в нашей газете, всё время звонит своей любимой. Пусть она уже приезжает сюда, и он не будет занимать телефон». Женя приехала и все фронтовые годы была рядом с мужем, помогая ему делать газету. Они счастливо прожили вместе полвека.

Когда закончилась война, молодая семья поселилась в комнате, перегороженной шкафом. По одну сторону родители Жени, по другую – супруги и их маленькая дочка Леночка. Матусовский писал свои стихи, держа тетрадку на коленях, так как у них не было своего стола.

Михаил был замечательным отцом. Своих дочерей он приучил к книгам. Младшая дочь не очень любила читать. Поэтому Михаил Львович начинал чтение вслух и бросал на самом интересном месте. Таким образом у неё появлялось желание дочитать книжку самой.

Но вернёмся к творчеству Матусовского. Ещё одной лирической песней, написанной в 1948 г. вместе с Исааком Дунаевским, стала «Вечер вальса». До сих пор помню, как в 9-м или 10-м классе я спел её на школьном вечере, а потом одна из самых красивых девочек, с которыми мы, как говорили тогда, «дружили» (я заканчивал ещё мужскую школу), попросила меня переписать ей слова, и мне это было очень приятно…

В 1954 г. вышел на экраны страны фильм «Верные друзья». Представляю, что у многих при упоминании о нём непроизвольно появилась добрая улыбка. Великолепное актёрское трио Бориса Чиркова, Александра Борисова и Василия Меркурьева! Они не только прекрасно сыграли, но и сами спели три из четырёх песен Матусовского на музыку Тихона Хренникова.

Одна из самых лиричных песен фильма – романс «Что так сердце растревожено». Актёр Александр Борисов спел её так задушевно и, главное, так просто, что последующие исполнители (а пели её в разное время Г. Отс, В. Толкунова, М. Магомаев и другие замечательные певцы) не смогли, на мой взгляд, сделать это лучше него.

…По дорожкам,

Где не раз ходили оба мы,

Я брожу, мечтая и любя.

Даже солнце светит по-особому

С той минуты, как увидел я тебя…

В том же 1954 г. при съёмках фильма-концерта «Весёлые звёзды» К. Шульженко обратилась к И. Дунаевскому с просьбой создать в дополнение к нескольким, уже написанным ещё одну песню. «Через несколько дней, – вспоминала Клавдия Ивановна, – Дунаевский позвонил мне: «Приезжайте, у меня, кажется, получилась неплохая мелодия». – Я быстро помчалась к нему. Он сел к роялю и заиграл. В его исполнении новый вальс звучал как виртуозная фортепианная пьеса. Она мне очень понравилась, но песни в ней я не услышала.

Когда Дунаевский спросил о впечатлении, я, очарованная музыкой, ответила: – Так хорошо, что не надо никаких слов! Нужно только слушать

и молчать. – Ну и прекрасно, пусть это будет песня о молчании! – воскликнул Дунаевский».

А вскоре Михаил Матусовский написал к мелодии слова. Это было тем редким случаем, когда стихи писались на готовую мелодию:

… Не спугни очарования

Этих тихих вечеров.

Ведь порою и молчание

Нам понятней всяких слов.

Но по-настоящему всенародное признание пришло

к Матусовскому, когда по Всесоюзному радио в 1956 г. прозвучала песня «Подмосковные вечера» на музыку Василия Соловьева-Седого в исполнении Владимира Трошина. Через год она стала торжественной песней Московского фестиваля молодёжи и студентов. Эта песня сразу завоевала сердца миллионов и стала всемирной визитной карточкой России, затмив своей популярностью за рубежом даже легендарный романс «Очи чёрные».

…Речка движется и не движется,

Вся из лунного серебра.

Песня слышится и не слышится

В эти тихие вечера…

Не думаю, что найдётся много любителей настоящей поэзии, которые скажут, как часто говорят о стихотворениях поэтов-песенников, – «это не стихи!»

«Подмосковные вечера» покорили всю планету. В ряде стран её стали называть «Спокойной ночи, Земля». На конкурсе им. Чайковского её исполнил американский пианист Ван Клиберн и включил её в свой мировой репертуар. О том, как поэт образно объяснился в любви Подмосковью, знает весь мир. Песня занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая исполняемая в мире. Друг Михаила Львовича Эльдар Рязанов сказал: «Даже если бы Матусовский написал слова только одной песни «Подмосковные вечера», ему еще при жизни можно было памятник поставить».

В чистом, светлом, бесхитростном фильме Я. Сегеля «Прощайте, голуби», вышедшем на экраны 1960 г., звучит одноименная песня Матусовского на музыку Марка Фрадкина, которую исполнила рано ушедшая от нас Валентина Дворянинова. Потом её с успехом пели М. Кристалинская, Э. Пьеха, Т. Гвердцители и др.

…Что же так затуманилась вдpуг

Синева наших глаз?

Это, выпоpхнув пpямо из pук,

Годы детства уходят от нас.

Пусть летят они, летят –

Им уже не веpнуться назад...

Для кинофильма «Друзья и годы», который вышел

на экраны в 1964 г., композитор Вениамин Баснер написал на стихи Матусовского песню «Это было недавно». В освобожденной Вене, среди развалин дома, аккомпанируя себе на чудом уцелевшем рояле, герой фильма капитан Лялин (его сыграл молодой Олег Анофриев) пел её эмоционально и одновременно задумчиво. Он вспоминал прекрасную актрису Карлу Доннер, певшую в трофейном фильме «Большой вальс» на чужом языке вальсы Иоганна Штрауса:

На вечернем сеансе в небольшом городке

Пела песню актриса на чужом языке.

«Сказку Венского леса» я услышал в кино.

Это было недавно, это было давно…

В том же 1964 г. вышел фильм «Тишина». Когда режиссёр В. Басов попросил Матусовского написать песню о войне, поэт вспомнил реальный эпизод, рассказанный ему, военному корреспонденту, на фронте – бой за небольшую безымянную высоту у деревни Рубеженка, в которой из 18 бойцов в живых остались только двое. Через сорок с лишним лет после войны он написал:

… Мне часто снятся те ребята

Друзья моих военных дней.

Землянка наша в три наката,

Сосна сгоревшая над ней.

Как будто снова вместе с ними

Стою на огненной черте

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

Неизвестно, стоял бы сейчас там памятник, если бы не песня. В 1966 г. Михаил Матусовский был в числе приглашённых на открытие памятника бойцам 139-й стрелковой дивизии на высоте Безымянная. На его одной грани навечно вырезаны имена погибших 16-ти, на второй – слова песни, написанной на музыку Вениамина Баснера.

Фильм я вспоминаю в основном по этой песне – с её суровым ритмом, чеканным слогом на фоне обжигающего боя, с трагическим в своей внешней обыденности рефреном. Впоследствии песню исполняли

Э. Хиль, Ю. Гуляев, Р. Ибрагимов, Д. Хворостовский, И. Кобзон.

Писал Матусовский и весёлые детские песенки. На одной из них, задорной "Вместе весело шагать", выросло не одно поколение. Очень способствовала этому музыка В. Шаинского.

Жаль, что нет звания «Народный поэт». Уверен, что Матусовский был бы непременно его удостоен за высокий уровень и огромную популярность его песен. Но есть и ещё один, хоть и несерьёзный, повод для этого – одну из его песен много лет пела молодёжь, считая её народной.

Дело было так. В 1936 г. Михаил и ещё один студент, Ян Сашин, написали для институтского вечера самодеятельности песню «Сиреневый туман». Сашин и музыку написал. Матусовский был уверен, что «Сиреневый туман» так и остался студенческой песней его курса, совершенно позабыл про неё и не знал о почти всенародной популярности. Вот одна строфа из этой непритязательной, но очень искренней песни:

Сиреневый туман над нами проплывает,

Над тамбуром горит полночная звезда.

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

Что с девушкою я прощаюсь навсегда.

Через много лет дочь Матусовских Ира, студентка медицинского института, пришла домой и говорит: «У нас весь курс поёт очень симпатичную песню». И напела. Михаил Львович воскликнул: «Боже мой! Это же моя песня! Я совершенно забыл, что мы с Яном

её сочинили», посмеялся – и опять забыл.

Вдове Михаила Львовича нелегко было восстановить авторство. Но Маргарита Алигер и другие бывшие однокурсники Матусовского вспомнили, как Михаил её писал, и справедливость была восстановлена. Песня, ворвавшись через десятилетия в резко изменившуюся жизнь, обрела огромный успех. «Сиреневый туман» стал одним из главных хитов репертуара Владимира Маркина, потом её запели и другие исполнители.

Кто помнит сейчас кинофильм 1958 г. «Матрос с «Кометы»? А вот песня оттуда про «самое синее в мире «Чёрное море моё» поётся и сегодня. Идея этой песни родилась у Матусовского, когда у него неожиданно возникли две строчки:

Самое синее в мире –

Чёрное море моё...

Сам поэт посчитал их "ужасными", но композитор О. Фельцман, урожденный одессит, знавший не понаслышке, каким бывает Чёрное море, подбодрил соавтора. Художественный совет студии «Мосфильм» принял картину "на ура", причем особенно хвалили песни. Но в Комитете по кинематографии были иного мнения: это – «пошлятина». Через некоторое время состоялось заседание Коллегии Министерства культуры, где обсуждался вопрос о снятии фильма с репертуара, причем одним из аргументов было то, что главная песня картины не удалась, она оказалась «пошлой» и народ её петь не будет.

Дело было летом, стояла жара, окна открыты, а в здании напротив ремонтировали фасад. И тут член Коллегии, знаменитый режиссер Рубен Симонов вдруг сказал: "А послушайте, что там девушки на лесах поют". А девушки-маляры пели:

Тот, кто рожден был у моря,

Тот полюбил навсегда

Белые мачты на рейде,

В дымке морской города,

Свет маяка над волною,

Южных ночей забытье,

Самое синее в мире

Черное море мое!

Случился большой конфуз. Первым опомнился министр культуры: «Мы же не собираемся запрещать картину, мы так – критикуем...». И «пошлая» песня звучит до сих пор, её можно назвать неформальным гимном Чёрного моря.

Романс «Белой акации гроздья душистые», прозвучавший в телефильме «Дни Турбиных» (музыка В. Баснера) отражает душевное состояние людей, попавших под жестокий пресс гражданской войны, когда безвозвратно рушится всё, чем они жили раньше.

В самом начале XX века был популярен романс «Белая акация». Его с большим успехом пела Алла Баянова и другие исполнители «цыганских романсов». Для общего представления о нём приведу одну его строфу:

Белой акации гроздья душистые

Вновь аромата полны.

Вновь разливается песнь соловьиная

В тихом сияньи луны.

Таких романсов было очень много. В них пелось

про трели соловья, про луну (как вариант – про лунную дорожку), про шёпот волн, шелест листвы и т. п. атрибуты лирической обстановки.

Матусовский не побоялся использовать первую строку из приведенных выше, тем самым не скрывая преемственность. Но он написал в таком же ритмическом размере совсем другие стихи. Они проникнуты особым настроением, и степень драматизма без бурного выражения чувств ощущается ещё сильнее.

Целую ночь соловей нам насвистывал,

Город молчал, и молчали дома.

Белой акации гроздья душистые

Ночь напролет нас сводили с ума.

Сад весь умыт был весенними ливнями,

В темных оврагах стояла вода.

Боже, какими мы были наивными!

Как же мы молоды были тогда!

Годы промчались, седыми нас делая.

Где чистота этих веток живых?

Только зима, да метель эта белая,

Напоминают сегодня о них.

В час, когда ветер бушует неистово,

С новою силою чувствую я:

Белой акации гроздья душистые

Невозвратимы, как юность моя.

Мне эти стихи представляются настоящей поэзией – простыми, без вычурности, но при этом эмоционально воздействующими на слушателя. И для такого воздействия совершенно не обязательно знать, что такое метафора и прочие поэтические выражения в переносном смысле – оно происходит на подсознательном уровне, как и у любого искусства.

Потом, через годы, на фоне исполнения этого романса Л. Сенчиной, в хорошем видеоклипе (что бывает нечасто) танцевали свой трогательный вальс Наташа Ростова и Андрей Болконский в фильме С. Бондарчука «Война и мир»:

На стихи Матусовского созданы песни Дунаевского, Блантера, Соловьева-Седого, Хренникова, Пахмутовой, Цфасмана, Мокроусова, Шаинского и других композиторов. Особенно много песен родилось в содружестве с незаслуженно не очень широко известным Вениамином Баснером. Песни Матусовского исполняли Леонид Утёсов, Марк Бернес, Владимир Трошин, Георг Отс, Николай Рыбников, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Людмила Сенчина – список можно продолжать и продолжать.

Матусовский писал песни к самым разным фильмам: комедийным, драматическим, многосерийным, художественным и документальным. Всего к 75 фильмам – больше, чем кто-нибудь в советском кино!

Э. Рязанов однажды сказал: «Когда задумаешься, оказывается, что большинство стихов для главных песен нашей жизни написал Михаил Матусовский! Его песни будут петь ещё многие поколения. Они уже стали значимой частью нашей истории».

Поэт писал не только стихи, ставшие основой песен – он автор 15 стихотворных сборников, сделал большое количество переводов стихов со многих языков народов СССР.

Михаил Львович – лауреат Государственной премии СССР, награждён орденами Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного знамени. Особенно дороги для него один из двух орденов Отечественной войны I степени и орден Красной звезды, полученные на фронте.

Коротко о детях Михаила Львовича. В 1945 г., когда у Матусовских родилась дочь Лена, врачи поставили неутешительный диагноз – врожденный порок сердца. Несмотря на недуг, девочка росла очень талантливой, писала стихи. А главный её талант проявился в искусствоведении. Она стала известным специалистом, ездила в Америку на стажировку. К сожалению, в 32-летнем возрасте Лена внезапно умерла от рака легких. Её сына Гошу Михаил Львович и Евгения Акимовна усыновили. Матусовский очень тяжело перенес утрату дочери. Младшая дочь Ирина – врач, специалист по восточной медицине, живёт в Лос-Анджелесе.

В последние годы поэт жил под Москвой в Красной Пахре, где его часто навещали друзья и соседи по даче – К. Симонов, Э. Рязанов, Л. Зыкина... Он перенёс обширный инфаркт, но не хотел смириться с необходимостью перестать жить активной жизнью:

После взятых бастилий

Неужели сдаваться?

Вот и мне запретили

Доктора волноваться.

Помаленечку го́рбясь,

Жить с согбённой спиною,

Лицемерье и подлость

Обходя стороною.

Быть не слишком горячим

И не очень весёлым,

Научась неудачи

Запивать валидолом.

Хуже медленной смерти

Прозябанье на свете…

Михаил Львович Матусовский умер в Москве 16 июля 1990 г. в возрасте 75 лет. Перед смертью он попросил похоронить его рядом с дочерью.

А теперь вернёмся к вопросу – являются ли стихи для песен поэзией второго сорта? Сам поэт однажды сказал: «Будь на то моя воля, я бы писал слово «песня» с большой буквы!».

Песни Матусовского слушали, им подпевали, их пели вот уже три поколения. Они живут в нашей памяти, в наших сердцах, в наших душах. Михаил Львович замечательно написал: «Пока живут на свете люди, встречающие ранние рассветы, собирающие в поле цветы, влюбляющиеся и назначающие друг другу свидания, склоняющиеся над колыбелью и отмечающие серебряные и золотые свадьбы, – будут существовать на земле и песни».

Матусовский не писал громких, бравурных патриотических песен, хотя бесспорно был патриотом, прошедшим Отечественную войну от первого дня до последнего.

Песня «С чего начинается родина» на музыку В. Баснера

из фильма «Щит и меч» напрямую обращается к сердцу слушателя.

Неповторимый голос Марка Бернеса звучал на фоне первых кадров фильма так проникновенно, что он стал как бы одним из авторов песни.

В стихах, написанных Матусовским для этой песни, слово «родина» поэт написал с маленькой буквы, наверное, потому, что родина для него – не абстрактное идеологизированное понятие, а его школьные товарищи, родной город, где прошли годы юности и молодости.

Это песня-раздумье. Поэт размышляет вместе с нами, не навязывает ответ, а даёт возможность каждому из нас продолжить эту необъятную тему чем-то своим, личным, достойным памяти. Поэтому повтор последней строки песни – скорее вопрос, чем ответ.

В далёком 1954 г. Матусовский написал для Леонида Утёсова песню, в которой были слова, которыми этот всенародно любимый певец пел о себе:

Я песне отдал все сполна,

В ней жизнь моя, моя забота,

Ведь песня людям так нужна,

Как птице крылья для полёта.

Они в полной мере могут быть отнесены к поэту Михаилу Львовичу Матусовскому.

Комментарии

Спасибо автору — написано с

Спасибо автору — написано с любовью и очень тепло.

почему не сказано главное?

Луганчанин Матусевич считал себя великим РУССКИМ поэтом-песенником. Не с Украины, не с Израиля, а из России он был, и сам любил повторять. Думаете, на чьей стороне конфликта он был чегодня? Ответ очевиден. А в остальном - хорошая статейка-панегирик Матусевичу.

Ответ "Всётаку"

Обычно я не вступаю в дискуссию с анонимами, трусливо скрывающимися под псевдонимом. Но в данном случае вынужден это сделать. т. к. буду защищать не себя, а доброе имя талантливого человека, который уже 35 лет сам сделать это не может. Автор развязного комментария, не удосужившийся правильно прочитать фамилию героя очерка и издевательски называющий очерк о замечательном поэте "статейкой", пытается предъявить ему обвинение на основании собственных оскорбительных предположений, для которых у него нет никаких оснований. Да, Матусовский считал себя русским (а точнее - советским) поэтом, как и И. Эренбург, И. Дунаевский, М. Плисецкая. С Юрский, П. Тодоровский, Г. Чухрай и очень многие другие прекрасные деятели литературы и искусства ТЕХ ЛЕТ - евреи. Тогдашняя Россия 60-80летней давности и теперешняя - это, как говорят в Одессе, "две большие разницы. Я не знаю, создали ли вы, "Всётак", хоть что-нибудь даже отдалённо подобное по уровню таланта, но предполагать, не имея достоверной информации, как позволяете себе вы, не буду. Знаю одно - руки вам я бы не подал.

Этот аноним нам прекрасно известен.

Не всегда успеваем убирать облитые злостью пассажи этого "анонима", иногда выступающего под именем. Его легко узнать как по почерку, так и по легко читаемому желанию укусить,облить грязью, обидеть всех - автора статьи, ее героя, редакцию...

В следующий раз - сразу пишите нам - уберем.

Редакция

Это «главное»?

Вы всерьез сказанное вами полагаете «главным»? На мой взгляд, то, что автор изложил в статье, намного важнее.

Очерк о Матусовский

Спасибо, тепло и добросовестно о поэте чьи песни слились с нашими жизнями и стали их неотьемлемой частью. Вот только одно вызывает недоумение: «Сиреневый туман» - это стихотворение московского поэта и переводчика Михаила Ландмана. Не хотите ли уточнить историю авторства этого прекрасного стихотворения?

"Я песне отдал всё сполна»

Уважаемая Таня Азаз! Благодарю за тёплый отзыв. По поводу авторства песни "Сиреневый туман": в мою задачу не входило его установление. Мне было совершенно достаточно, что в Российском авторском обществе вдова Матусовского зарегистрировала авторство на мужа (Википедия). Кроме того, "Лев Ошанин припомнил, что текст Михаила во времена их учебы в Литинституте звучал несколько иначе. Правда, скорее всего, заключается в том, что несколько куплетов действительно сочинил Матусовский – а уж затем песня обрастала все новыми и новыми строфами"(radioshanson.ru/news/istoriya_pesni___sirenevyy_tuman). Наконец, бесконечно уважаемая мною Маргарита Алигер и другие бывшие однокурсники Матусовского вспомнили, как Михаил её писал в 1936 году. Поэтому не совсем понятные воспоминания Шуламит Шалит, которая, как мне представляется, сама знакома с Матусовским не была (по крайней мере, её имя ни разу не звучало ни в одном из материалов о нём), относящиеся к 1951 г. (через 15 лет!), всерьёз мною не воспринимаются. Сопроводительный текст к видео песни в YouTube "Композитор Ян Сашин, аранжировка Владимира Маркина, стихи Михаила Матусовского" полностью подтверждает приведенные в очерке сведения.

Добавить комментарий