- И первое, о чем хочется спросить, - это о вашей маме. Ей посвящена ваша последняя книга, по-видимому, она была для вас примером и опорой. Расскажите о ней.

- Книгу я посвятила памяти моей матери Елены Александровны Тудоровской, потому что она была главным человеком в моей жизни. Начну с краткой родословной мамы. Её родители приехали в Петербург из Украины поступать в Университет, где и познакомились. К моменту моего рождения дедушка Александр Иларионович Тудоровский, физик-оптик, один из основателей Оптического института, был очень известным ученым.

В 1922 году маму, студентку университета, арестовали за участие в студенческой антисоветской организации и сослали в Обдорск, где она и познакомилась с моим будущим отцом, Николаем Николаевичем Аловертом, ссыльным студентом Технологического института. Там они и поженились, но жили довольно мало времени вместе, потому что то маму ссылали в другое место, то отца сажали. Он был эсером, и довольно крупным, насколько я понимаю. Зверства ЧК тогда еще не были теми зверствами, о которых мы знаем из рассказов более поздних. По крайней мере, мама всегда говорила мне, что двадцатые годы были еще сравнительно «либеральными».

В 1935 году маму, когда она собралась меня рожать, вдруг выпустили и даже сняли с неё судимость. Как она всегда говорила, «по странной прихоти Ягоды». А отца – нет. Так мама и умерла, не узнав о его судьбе. Я уже в девяностые годы, по совету одной знакомой, тоже дочери погибших эсеров, подала запрос и узнала, что его расстреляли в 1937 году одновременно с другими социал-демократами, сидевшими в разных лагерях.

Бабушка умерла, и мама жила у своего отца как бы на положении домохозяйки, на что он имел право как член-корреспондент. Он не пустил ее устраиваться на работу, чтобы она не заполняла анкет, не попадала опять под «недреманное око». И она дальше всегда так и работала дома. Поскольку мама до ареста училась на физико-математическом факультете Университета, то первые годы брала на дом работы, связанные с математикой. Кроме того, в перерывах между ссылками она слушала лекции в Университете по литературе и фольклористике. Постепенно интерес к фольклору превысил все остальные и она стала фольклористом, для своего времени довольно известным, её печатали в научных сборниках России и Европы. Она написала книгу о русской волшебной сказке, которую я опубликовала в Америке.

Мама рассказала мне, что такое советская власть, когда я была ещё в первых классах школы. И о моём отце (о своей судьбе она рассказала мне много позже). Как она рисковала! Я ведь была ещё слишком маленькая, а тяжесть этих знаний была огромная, я поделилась ею с двумя ближайшими подругами в классе. Подруги, естественно, рассказали родителям… я родилась под счастливой звездой: никто не донёс!

Но мама, наверно, не могла иначе, она не могла мне врать… Она внушила мне, что заниматься надо тем делом, которое любишь, поддерживала все мои затеи, когда я меняла свою судьбу, что пугало и удивляло даже близких мне людей. Она поддержала меня и в решении уехать в эмиграцию… В Америке именно мама настояла, чтобы я ушла с постоянной работы на «вольные хлеба», чтобы написать книгу о Михаиле Барышникове и вообще заниматься своей профессией театрального фотографа. И, конечно, на ней был дом и дети. И при этом она написала две научные книги, которые я издала уже после ее смерти. Мама выполняла, как она считала, свой долг перед друзьями, которые погибли в ссылках и лагерях, Они считали, что в тот момент бороться с советской властью было бесполезно и можно было только «пронести огонь», то есть передать следующим поколениям нравственные принципы.

- Вы всегда были окружены людьми – подругами, друзьями, актерами и режиссерами, с которыми работали и о которых писали, писателями и журналистами, которых знали и с которыми сотрудничали. Расскажите о самых важных для вас встречах. О многих вы написали в книге Воспоминаний, но тут я предлагаю сделать «отбор отборов» и выбрать нескольких самых значимых.

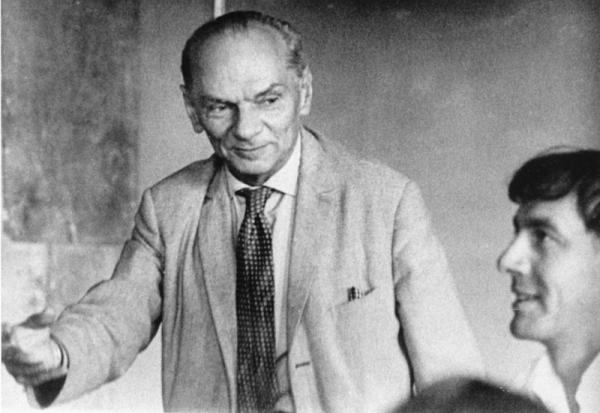

После школы я поступила в университет, как ни странно, несмотря на свою анкету, ну, это такая длинная история, я ее опущу. Пошла на истфак, на кафедру Средних веков (наименее политизированную на факультете). И там столкнулась с интереснейшими людьми, которые как бы жили немножко в стороне от общества. Но главное, конечно, – с Матвеем Александровичем Гуковским, который как раз вернулся из заключения, он был у нас зав. кафедрой. Как это получилось, что он был полностью реабилитирован и работал в Эрмитаже и Университете, не знаю. Он был большой ученый и потрясающий, оригинальнейший человек.

Его научный интерес был искусство итальянского Возрождения. Когда он рассказывал об Италии, было такое впечатление, что он у Медичи за столом сидел, потому что он знал, кто что сказал, и даже на ком что было надето. Кроме того, он любил театр и особенно балет, на этой почве мы с ним и подружились, и встречались вне стен Университета. Он также был дружен с режиссёром и художником Николаем Павловичем Акимовым.

Акимов был во всех отношениях, пожалуй, самым важным человеком в моей жизни после мамы. Я не хочу сказать – он был гений. Он был – Вселенная: режиссёр, художник, образованнейший и умнейший человек. Знакомство с Акимовым действительно было огромным везением в моей жизни. Один из последних, наверно, если не последний представитель искусства Серебряного века. Его вкусы и взгляды направили мои пристрастия в искусстве.

Я так навсегда и полюбила «театральный театр», – где сама форма спектакля выражает замысел режиссёра. Ещё раньше я полюбила балет, искусство тоже абсолютно «театральное», лишённое правдоподобия, но прекрасное и абсолютно нравственное (за редким исключением). Вероятно, Акимов понимал, что театр интересует меня больше науки. Поэтому, когда я уже сдала аспирантские экзамены и начала писать диссертацию о городской жизни Новгорода 15-го века, он добился у себя в театре ставки заведующего внутренним музеем театра и пригласил меня на эту работу. И я, не задумываясь, согласилась. Я шокировала своим поступкам многих (моё будущее было – преподаватель кафедры). Так Николай Павлович решил мою судьбу, а мама поддержала… она понимала, что я люблю театр больше, чем научную деятельность.

Акимов ставил пьесы Евгения Шварца, западных авторов.. Будучи руководителем театра, он сумел ни разу не поставить рекомендуемые советские комедии Сафронова. Чтобы избежать этого, он создал при театре своего рода секцию драматургов. И на сцене Театра Комедии современный советский репертуар формировал главным образом из их пьес. Конечно, не все пьесы были высокого качества… но не было просоветских.

Я познакомилась с Акимовым, когда мне был двадцать один год. Я пришла на его лекцию о молодых драматургах в Доме Ученых. А я к этому времени написала пьесу. Подошла к Акимову после лекции (молодая была и никого не стеснялась) и сказала, что вот я тоже молодой драматург, хочу ему дать прочитать свою пьесу. Он охотно взял её, а через неделю позвонил, и мы с ним встретились. Он сказал: «Эту пьесу ставить не будем, но будем писать следующую».

В результате я написала пять пьес, из которых на две заключила контракт, и даже получила деньги. Но ни одна не пошла, потому что Акимов сказал, что вторая лучше, а вторую, сколько он ни бился, не пропускал обком, потому что я попала с темой «отцов и детей» в тот момент, когда Хрущев объявил, что такой темы у нас нет, – так что ничего не вышло. Последнюю пьесу о рыцарях короля Артура, он прочёл и сказал; «Это лучшее, что ты написала, но я даже пытаться поставить эту пьесу не буду». Честно говоря, я не считала свою пьесу антисоветской, но все, кому я давала потом её читать (Козакову, Юрскому) в голос говорили, что поставить её нельзя…А я думала, что писала её о любви!

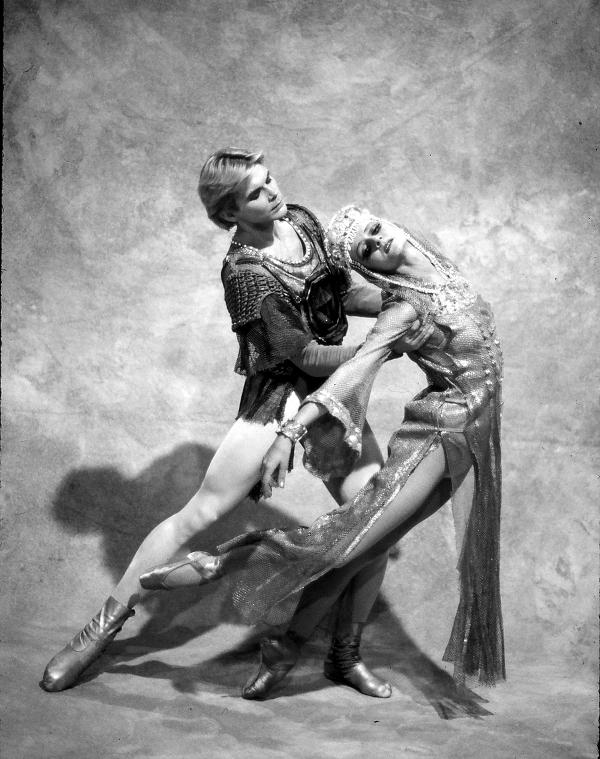

Вообще в моей жизни многое началось с любви. Тут я сделаю маленькое отступление. Мне однажды Сергей Юрский, просматривая мои фотографии, сказал: «Я удивляюсь. Все снимают, почему же у тебя получаются какие-то особенные фотографии?» Не подумайте, что я так хвастаюсь, хотя, конечно, очень приятно было такие слова от Юрского услышать. Я ему ответила: «А это все любовь!» Но он понял и кивнул. Я и в театре фотографировать начал из-за любви. Прежде всего – из-за любви к театру, сначала- балетному. Так вот, началось все с любви, хотя и с другой. Я была безумно влюблена, даже не просто влюблена, это была главная любовь моей жизни, как выяснилось потом. Я любила одного танцовщика и мне хотелось иметь его фотографии. И я начала «из-под полы» снимать. Так и снимала балет до отъезда, то есть с начала 50-х годов до 1977 года. Потом уже, когда я стала печататься, мне давали иногда разрешение на съемку, но все равно очень много снимков сделано именно таким способом.

Я снимала и драматический театр, потому что стала работать у Акимова, У него были два места в партере, у дверей. Я с ним сидела рядом и снимала, у меня был аппарат «зеркалка», тихенький. Акимов надо мной смеялся и говорил: «Нина ходит в театр, как в XIX веке, – на актера». И это почти правда.

Знакомства в актерской среде я завела позднее. Сначала никого не знала, хотя мои фотографии, как позднее выяснилось, были им известны. С драматическими актерами я познакомилась, во-первых, в театре Акимова. Потом, когда Акимов умер, я ушла работать в Дом актера. Около двух лет устраивала какие-то ночные встречи с приехавшими из других городов актерами и очень со многими познакомилась. Как раз в это время я в третий раз вышла замуж и родила Машу (у меня есть и сын Игорь от второго брака). Затем работала фотографом в Театре им.В.Ф.Комиссаржевской и Театре Ленсовета. В 1977 году я решила, что хватит с меня советской жизни, и, когда представилась возможность, эмигрировала, вступив в фиктивный брак с приятелем-евреем.

- Вы встречали на своем пути настоящих гениев – театра, балета, литературы. Что у них было общего? Чем они отличались от простых смертных? Было ли понятно окружающим, с кем они имеют дело? А вам?

Трудно ответить на этот вопрос. Обычно «гениями» называют людей после смерти или, во всяком случае, по прошествии многих лет. Это теперь, если актёр выше среднего уровня, его уже называют гением. Великую Уланову стали называть гениальной только после того, как так её назвали на гастролях Большого театра в Англии, а было ей тогда уже 54 года. Но наше знакомство с ней ограничилось двумя разговорами. А с одним из гениев – хореографом Юрием Николаевичем Григоровичем – я познакомилась в самом начале его карьеры Я всегда теперь говорю, что мы вместе пришли в театр. Шучу, конечно.

Просто в 1947м году, когда Григорович поступил в театр, я увидела балет «Спящая красавица» в Кировском театре. В спектакле танцевали лучшие балерины того времени, даже Уланова приехала из Москвы. Этот спектакль произвёл на меня такое впечатление, что я навсегда полюбила балет. Но лично я встретилась с Григоровичем, когда он ставил свой первый балет – «Каменный цветок». Конечно, он сразу стал знаменитым после премьеры, но кто тогда думал – гений он или нет? Я была позднее с ним в очень дружеских отношениях. Тогда было уже понятно, что он – гений. Но поскольку наше знакомство началось в молодые годы, общаться было легко. Вот когда я познакомилась с Сергеем Юрским, он был уже знаменитостью. Я бы даже не сказала о нём «гений», он, как и Акимов, был «вселенной», и я сначала чувствовала себя очень скованно при общении с ним. И когда я позднее сказала ему, что я его боялась, он искренне и темпераментно возмутился: «Почему???».

С Н.П.Акимовым я познакомилась, когда я была молоденькой девушкой. И я, конечно, относилась к нему с полным пониманием, кто он. И хотя я не испытывала страха перед ним, но все-таки внутренне дистанцию чувствовала и соблюдала, Не знаю, как иначе объяснить. Конечно, окружающим было понятно, с кем они общались. Но не думаю, чтобы я когда-нибудь говорила себе: вот он такой великий, а до меня снисходит. Я с ними дружила, соблюдая дистанцию из уважения.

С Барышниковым вообще познакомилась, когда он только окончил Хореографическое училище… Что он — явление, мне было понятно сразу, но это нисколько не мешало дружеским отношениям. Когда он остался в Канаде, уже было понятно и в России, и на Западе (по гастролям театра), что он – гений. Но общаться в России с ним было легко, он взрослел на наших глазах, отношения строились совсем по-другому. Он был очень светлой личностью, его любили и оплакивали, когда он не вернулся с гастролей, не только те, кто с ним дружил, но и зрители, незнакомые с ним лично.

- Мой следующий вопрос прост: почему балет? Почему именно это искусство вас так приворожило?

- Для любви нет объяснений. Это как любовь с первого взгляда. Мама водила меня на балетные спектакли в Малый театр, но любовь началась в 1947 году, когда я увидела юбилейный спектакль, посвященный балетному актёру Солянникову, я уже говорила об этом. Я пережила шок от увиденной красоты иного, волшебного мира. И навсегда полюбила балет.

- И снова о балете. Вы наблюдали его эволюцию в течение десятилетий как в России, так и за ее пределами, в Америке и в Европе. Что за эти годы утратило балетное искусство, если утратило, и что приобрело, если приобрело? Назовите нескольких танцовщиков и танцовщиц, чье искусство кажется вам недосягаемым... Есть ли отличие русского балета от американского и европейского?

Искусство балета развивается и меняется, как любое искусство. Но я думаю, что это слишком специальная тема не всем интересна.

А недосягаемым мне кажется прежде всего искусство Галины Улановой (если говорить только о балете). Уланова была не просто великой балериной. С моей точки зрения, она была уникальным «голосом времени». Героини, которых она воплощала на сцене, обладали врожденным чувством собственного достоинства. Они гибли под натиском грубой силы или в результате предательства, их звали Мария, Джульетта, Жизель, но в каждой роли Уланова оставалась верной своему предназначению: в самый страшный сталинский период Уланова всем своим творчеством утверждала, что нравственность бессмертна.

Смерть героинь в интуитивной интерпретации Улановой становилась единственным для того времени спасением этой нравственности, спасением человеческой души. Недаром английский критик Арнольд Л.Хаскел назвал её танец «триумф человеческого духа». Уланова несла надежду, сама не отдавая себе отчета. В 1976 году я рассказала ей о своем наблюдении. Уланова удивилась: «Как интересно, - сказала она, - я никогда об этом не думала.»

В декабре 1945 года Борис Пастернак писал Улановой, увидев ее в роли Золушки:

«Я особенно рад, что видел Вас в роли, которая наряду со многими другими образами мирового вымысла выражает чудесную и победительную силу детской, покорной обстоятельствам и верной себе чистоты. Поклонение этой силе тысячелетиями было религией и опять ею станет... Мне та сила дорога в ее угрожающей противоположности той, тоже вековой, лживой и трусливой, низкопоклонной придворной стихии, которую я не люблю до сумасшествия... Старое сердце мое с Вами».

- Какое-то время (если я не ошибаюсь) вы работали в «Новом русском слове» (под руководством Андрея Седых) и в «Новом Американце». Знали Довлатова, Бродского, Аксенова... Редакции и авторы обоих изданий стали сейчас легендой. Не расскажете о ком-нибудь из тех легендарных личностей? Как с ними работалось?

- А начинала я своё сотрудничество с русскими газетами с «Нового Русского Слова». Возможно, от того, что я поехала на Запад ничего о нем не зная, просто, как прыгнув со скалы, то я, наверно, сделала ряд правильных шагов: от чистого незнания.

Я начала с того, что пришла «с улицы» в редакцию русской газеты «Новое русское слово». Простой путь оказался самым коротким и правильным. Я сразу попала в кабинет Андрея Седых, главного редактора и владельца газеты, бывшего секретаря писателя Ивана Бунина, который когда-то работал в Париже в газете Милюкова, но с началом Второй мировой войны уехал в Америку. (Настоящее его имя было Яков Моисеевич Цвибак).

Накануне, в типографии газеты, в подвале здания, случился пожар. Седых был уверен, что это поджог, устроенный КГБ. «Если вы снимите обгоревшие станки, будете сотрудничать с газетой», – пообещал он. Как театральный фотограф с большим стажем (при каком только свете на сцене мне ни приходилось снимать!), я сфотографировала чёрные, обгоревшие станки на фоне чёрных обгоревших стен при свете лампочки, свисавшей с потолка. Все получилось, фотографию даже напечатали в газете, и я ему говорю: «В Чикаго будет балетный фестиваль. Я бы хотела поехать и написать об этом». Седых без особого восторга согласился, потому что до этого сам писал про балет. Так получилось, что моя первая статья, которую я здесь написала для русской прессы, была о фестивале, где танцевали Барышников и Макарова.

Когда я уезжала из Ленинграда, друзья говорили мне: «Помни, что ты теперь наши глаза». И я начала писать свои статьи, как «словесные фотографии» для тех, кто не может увидеть…

Позднее, Седых, смеясь, вспоминал, как я пришла к нему в кабинет. Он уже привык к ухоженным дамам, которые утро начинают в парикмахерской. А тут «явилась такая растрёпанная, в зелёном сарафане» (было жаркое нью-йоркское лето, сарафан перед отъездом купила в Гостином дворе)!

Что бы там про него ни рассказывали, а Седых принадлежал к ушедшему миру больших личностей. Он был очень интересный человек. Я любила с ним разговаривать и слушать его рассказы о прошлом.

В это же время, я начала снимать в Нью-Йорке балетные спектакли, а также знаменитых и не знаменитых представителей моей эмиграции. Я считала, что раз держу в руках фотоаппарат, то должна оставить память об этом важном периоде истории для гипотетического нормального будущего…

Когда в 1980-м году Довлатов предложил мне сотрудничать с «Новым американцем» и я опубликовалась в первом же номере, Седых сказал: «Дорогая Ниночка, я очень хорошо к вам отношусь, но печататься у меня вы больше не будете». Он был, по-своему, прав.

Через полтора года я ушла из «Нового Американца» и вернулась в «Новое русское слово». Яков Моисеевич с легкостью принял меня обратно и за «измену» не укорял...

Сложнее всего было работать в «Новом Американце» у Сергея Довлатова. Это были первые годы эмиграции, все проходили период становления и самоопределения в совершенно новой стране. Атмосфера внутри газеты была в результате несколько нервная.

Легче всего и счастливее всего мне работалось позднее с Наташей Шапиро (с конца 90 -х 20 века до начала 21-го), создательницей и главным редактором газеты «Русский Базар». Наташа Шапиро – женщина несомненно талантливая, она сумела выстоять в чисто «мужском» бизнесе (редакторы всех русских газет были мужчины) в конкуренции с другими русскоязычными газетами, её газета несомненно была незаурядным явлением того времени, когда уже не существовало «довлатовской» газеты, и осталась одной из немногих, существующих до наших дней. Именно благодаря Наташе я написала большое количество статей о балете (и не только), поскольку печаталась почти в каждом номере еженедельника. И многие статьи легли в основу некоторых глав моей книги «Две жизни. Воспоминания театрального фотографа».

Я сотрудничала как свободный художник не только с русскоязычной прессой. Так же, придя с улицы, как в НРС, я начала работать как фотограф и балетный критик с известным балетным журналом Dance Magazine, а потом и с другими американскими журналами.

- Вы называете себя «счастливым человеком», но жизнь ваша в эмиграции была очень трудной, требовала непрерывного преодоления, ибо не было у вас за спиной богатого мужа или спонсора... Рассчитывать приходилось только на себя. Что вы бы хотели сказать тем, кто сегодня вступает в жизнь и выбирает «жизненную стратегию»?

- Счастье, по-моему, не в том, чтобы жить легко и беззаботно. Я никогда и не рассчитывала на чью-то поддержку, только на себя. Но если ответить на ваш вопрос, я скажу: не знаю, какая стратегия должна быть сегодня и у кого, но могу только советовать свой тезис: в жизни надо делать то, что любишь. Тогда и все трудности не будут рассматриваться с позиции драмы.

- Вы называете себя «театральным фотографом». Но, как я отмечаю в рецензии, ваша настоящая работа гораздо объемнее и шире. Одновременно вы и театровед, и специалист в области балета, и литератор, и журналист - автор статей и рецензий, ну и конечно, великолепный художник-дизайнер, наделенный абсолютным вкусом и «чувством прекрасного». И все же... первоначально и на всю жизнь вы ощутили себя «балетным фотографом». Что бы вы могли сказать о своем подходе к фотографии?

- Для меня театральная съёмка – это не фиксация, это своего рода сотворчество с теми, кто на сцене, как ни странно это, наверно, звучит. Но для этого надо стать тем приёмником, который улавливает импульсы, идущие от актёра в зал.

Театр – это мистическое место. Это так просто не объяснить. Фотография театрального фотографа - это тоже во многом мистика. Я, когда смотрю на актера на сцене, стараюсь вступить с ним во внутренний контакт. Объяснить этого не могу. Вот если вступаю, то я «слышу», что танцовщик танцует на сцене. Я монолог могу написать про это, если я с ним «на одной волне».

Не хранят ли потом фотографии мгновенную душевную связь фотографа и того, кого он снимал? Не сохраняет ли фотография и наше отношение к объекту? Я, например, если снимаю человека для портрета, люблю, чтобы он на меня смотрел. Фотография потом начинает жить своей жизнью, а человек, которого я сняла, продолжает на меня смотреть, и у меня даже возникает иллюзия общения.

Иногда с годами я меняю прежнее соотношение танцовщика и пространства вокруг. У меня это зависит иногда даже от общего душевного состояния. Перед отъездом в эмиграцию, например, на душе было тревожно, я увлекалась чёрным пространством вокруг артиста. Наверно, есть и другие точки зрения, и другие принципы работы. Я говорю только о себе.

В первые годы жизни в Америке я снимала не только танцовщиков, но ещё и всех эмигрантов подряд, чтобы сохранить их для истории эмиграции. Театр я, по-прежнему, снимала из любви к нему. Состояние любви мне необходимо. И театр – это любовь, и процесс съёмки – любовь, и процесс работы над получением изображения – любовь. Поэтому я не ставила себе никаких амбициозных целей. Нет, я, конечно, хотела печататься, а как же иначе? Я хотела видеть результат. Это – как всякое завершение дела.

Балетный фотограф, который выбрал эту профессию не случайно, а по зову сердца, который не фотографирует сегодня – балет, а завтра – новые часы или овощную лавку, – подвижник. Балетная фотография никого ещё не сделала богатым, кроме тех одиночек, которые снимают только знаменитостей всех жанров искусства. Поэтому надо любить свою профессию. Иначе её надо менять.

-Расскажите, пожалуйста, о ваших книгах.

Моя активная деятельность прекратилась с началом пандемии. Я имею в виду походы в театры, съёмки, рецензии. К тому же я заболела, операция и т.д. Но за эти последние годы я много работала дома, подготовила к изданию альбом балетных фотографий «Бег времени. Фотогалерея Нины Аловерт», альбом-книгу о танцовщике Андрисе Лиепе и книгу «Две жизни. Воспоминания театрального фотографа».

Идея альбома принадлежала моему приятелю, писателю Виктору Рашковичу. Он и нашёл путь к её осуществлению. Виктор дружен с Наталией Метелицей, директором Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства» в Санкт-Петербурге. Они вместе окончили Ленинградский Театральный институт. Виктор предложил Метелице эту идею, и она ею заинтересовалась.

Я тоже была с ней знакома: ещё до моего отъезда из СССР Музей покупал у меня некоторые балетные фотографии, а драматические театры, в которых я работала, посылали в Музей фотографии каждого нового спектакля, такое было правило. Таким образом Виктор Рашкович стал моим агентом, и как только меня отпустили из больницы и я провела неделю в доме своего сына и пришла в себя, я начала активно готовить альбом, который был издан в Петербурге в 2021 году. Часть фотографий работники Музея нашли в своем архиве и сканировали. Уезжая в эмиграцию, я не могла взять с собой свои негативы, они «принадлежали народу». Но какую-то часть негативов мне удалось переправить в Америку, а часть погибла. В этот альбом вошли и мои фотографии американских танцовщиков. Издали превосходно. Просто превосходно.

Альбом фотографий с некоторым количеством текста об Андрисе Лиепе я готовила давно, я любила этого танцовщика, он был настоящим романтиком на сцене. Издательство АСТ в Москве вдруг заинтересовалось книгой об Андрисе, она вышла через два дня после начала войны… Никто ведь не предполагал, что случится… издана тоже очень хорошо, что всегда беспокоит фотографов…

Третья книга, изданная за последние годы, – это книга воспоминаний о моей жизни в России и Америке, о друзьях, танцовщиках, артистах, режиссёрах, хореографа, писателях, с которыми я была знакома в этих «двух жизнях». Идея опять же принадлежала не мне. Павел Макаров, таллинский издатель и журналист (издательство Makarov) предложил мне идею книги о моей жизни в виде нашего с ним интервью ещё в 2019 году.

Мы начали работать, но постепенно идея менялась, я занималась другими книгами, а затем по не зависящим от нас причинам мы прекратили эту работу, сохранив возникшие дружеские отношения. В дальнейшем мне очень помогала в работе моя подруга с Ленинградских времён театровед Татьяна Жаковская, живущая сейчас в Шотландии. Собственно, она и предложила отказаться от интервью и написать книгу о своём времени и о судьбах творческих людей, которых я встречала. Книга вышла во Франкфурте в издательстве Леонида Межибовского Esterum Publishing*. И тоже прекрасно издана. Книга изумительно оформлена петербургским дизайнером, писателем Юрием Кружновым, а редактор живёт в Москве. Так это забавно получилось, что над этой книгой работали люди из разных стран. Слава интернету!

* СМ. рецензию на книгу Воспоминаний Нины Аловерт в журнале ЧАЙКА ( "Нина Аловерт, которая не перестает удивлять") https://www.chayka.org/node/16131

Добавить комментарий