Как-то я сказала своему московскому другу Юрию Норштейну, что хочу познакомить его с самым интересным человеком в Лондоне. В то время, а это было начало 2000-х годов, - Юра находился в Лондоне, читал лекции по искусству и мультипликации в Королевском колледже искусств и в Британском институте кинематографии. “С удовольствием, - обрадовался Юра, - но когда? Я тут у вас, как раб на галерах, ничего еще не успел посмотреть”. - “Будем считать, что твоя первая экскурсия начнется с самой ценной лондонской достопримечательности”.

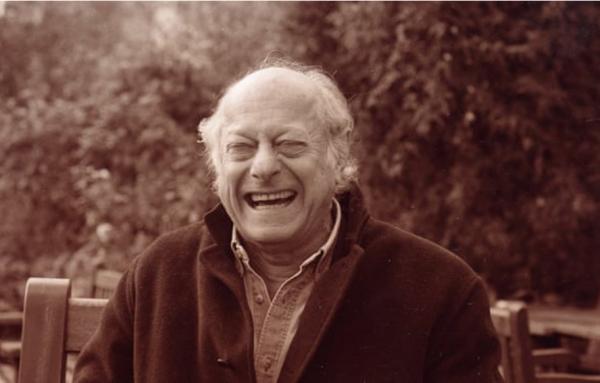

Мы договорились встретиться у входа в частный Клуб художников в районе Челси (Chelsea Arts Club) в перерыве между его лекциями. Я пришла в назначенное время, стою, жду, а Юры все нет. Мобильных телефонов в ту пору у нас не было, и я решила, что ему просто не удалось вырваться на свободу. Несколько огорчившись, я вошла в просторный бильярдный зал клуба и с порога услышала заразительный мальчишеский хохот моего лондонского друга Шуры Шиварга, сидящего за стойкой бара вместе с Юрием Норштейном. В руках они держали полные до краев рюмки с водкой и заливались смехом. Я незаметно подкралась к ним: “А, попались! Интересно, как это вы друг друга вычислили?” - “Очень просто, - выпалил Юра, - я позвонил в дверь, зашел, огляделся и сразу понял, что мужик за стойкой бара - и есть тот самый интересный человек в Лондоне”. - “А как же тебя пустили? - допытывалась я. - Здесь же вход только для членов. Люди годами ждут этого членства, а ты взял и просто так зашел?” Юра пожал плечами: “Меня никто не останавливал и ни о чем не спрашивал”. Понятно: творческая личность - творческая внешность. Меня пропускают сюда беспрепятственно как Шуриного гостя, к тому же я помогала ему в организации русского новогоднего бала с цыганским трио “Лойко”.

Юра окинул взглядом бильярдный зал, где в обеденное время было полно народу, и произнес с едва уловимой иронией: “Ну, а кто тут еще мог быть Шурой? Он даже пиджак носит как-то по-русски и у бара сидит не так, как эти чопорные респектабельные англичане. Сразу видно - наш человек!” С первых же минут они наперебой забрасывали друг друга стихами любимых поэтов, тостами, и, казалось, что знакомы они всю жизнь. Расстались мы, когда на улице уже стемнело. Потом Шура пригласил нас в китайский ресторан. Все мои русские друзья побывали с Шурой в китайских ресторанах. Он был отменным знатоком китайской кухни и сам прекрасно готовил. Это были незабываемые трапезы с вкуснейшей едой, пищей для размышлений, с невероятными историями и шутками. Китайские официантки сбегались послушать Шурино безукоризненное произношение их языка. Иногда за столом собирались русские, англичане, французы и итальянцы - и с каждым Шура свободно говорил на их родном языке.

С недавних пор садик при церкви Святого Марка, куда я частенько заглядываю полюбоваться проложенным еще во времена британской промышленной революции каналом, - стал для меня неразрывно связан с именем Шуры. В конце августа 2018 года я сидела в нем со своей английской подругой Сэлли, и мы любовались проплывающими по каналу лодками и барками с туристами. Разговор зашел о Шуре, и я беспечно сказала, что он, скорее всего, на даче у своей дочери Камиллы, так как последнюю неделю его не было дома. Как это иногда случается, в ту самую минуту зазвонил мобильный телефон, и на экране высветилось его имя. “Шурочка, - изумилась я такому совпадению. - Мы о вас только что говорили. Я вас потеряла, звоню каждый день…” Вместо знакомого и всегда бодрого голоса Шуры я услышала в трубке заплаканный женский голос его сиделки Мэрилин. Всхлипывая, она сказала, что Шура находится в больнице Челси и Весминстер в крайне тяжелом состоянии. В голове промелькнуло, что в этой же больнице десять лет назад умерла его жена Джоан Уиндхэм. Ей было восемьдесят пять лет.

Шура умер 20 августа 2018 года в возрасте девяноста пяти лет. Последние годы Шура повторял, что не может умереть, пока не закончит вторую книжку своих стихов, а этот процесс он планировал растянуть до своего столетия. Его первый сборник “Mirror, Mirror” (“Зеркало, зеркало”) вышел 6 апреля 2018 года. Шура посвятил его своей жене Джоан. На подаренной им мне книжке он бережно вывел: “To my favourite people Layla and Lenochka. No embellishment. With love from England’s oldest nonagenarian (95) poet to have published his first poems. Shura”. (“Моим любимым людям Лейле и Леночке. Без преувеличения. С любовью от самого старого (95) поэта в Англии, опубликовавшего свои первые стихи. Шура”.) “Лейлочка, - улыбаясь, добавил Шура, - я побил мировой рекорд. Я, пожалуй, самый старый человек, опубликовавший свои стихи в таком почтенном возрасте. Это, конечно, наглость, переходящая все границы!” Сборник был распродан в первые же дни.

“Я только что зашла к Шуре домой и прослушала оставленные тобой сообщения, - продолжала Мэрилин. - Я была в отпуске, а его новая сиделка просто-напросто не включала ответчик. Приезжай поскорей, врачи говорят, что Шура может не пережить этой ночи”. Сэлли тут же вызвалась подвезти меня до больницы. Мы поспешили к машине, которую она оставила у моего дома; я захватила с собой несколько душистых яблок; их утром принес мне из своего сада сосед. Почему-то мне хотелось привезти Шуре что-то свежее, дышащее жизнью. Увидев меня на пороге палаты, Шура приподнялся с кровати и выкрикнул сдавленным голосом: “Лейлочка, я умираю!” Это был крик борющегося со своим беспомощным положением человека, обвешенного капельницами и катетерами. Вокруг его кровати стояло несколько женщин, включая его дочь Камиллу, Мэрилин и вьетнамскую девушку Ким, которую Шура приютил в своем доме; у нее была онкологическая болезнь, и Шура ее всячески опекал. Как мне недавно сказали, Ким тоже уже нет в живых.

Я обняла Шуру и приложила яблоки к его лицу. “Как дома у мамы”, - вдыхая их аромат, тихо сказал он. От Камиллы я узнала, что последние дни Шура говорил только по-русски. “Шура, почему ты не научил меня русскому? Я ничего не понимаю!” - злилась она на отца. Причину, почему отец не учил ее родному языку я постараюсь объяснить позже.

Шура прожил еще сутки; он умер на следующий день в половине восьмого вечера у меня на руках. В этот день Шура был без сознания и не разговаривал, только иногда вскрикивал и взмахивал руками, словно отгоняя от себя смерть. Я вспомнила, что Шура очень любил цыганскую музыку, он был поклонником и другом легендарного цыганского певца Алеши Димитриевича, жившего в Париже (другой харбинец и оскароносец Юл Бриннер записал с Димитриевичем альбом “Le Tzigane et moi” - “Цыгане и я”). У меня в мобильном телефоне были записи цыганского трио “Лойко”. Шура не раз устраивал для Сережи Эрденко - основателя группы концерты в Челси артс клубе. В одном из писем Сережи я прочитала: “Наш Шура был, есть и будет для меня главным человеком Лондона. Он даже не представляет, сколько раз я пересказывал в разных компаниях его незабываемые истории про Китай, про японцев, про его жену Джоан и про его котов. Я бесконечно благодарен тебе за то, что имел счастье общаться с Шурой. Помнишь, как мы встретились с Шурой в винном баре “Ашбис”, куда ты его пригласила нас послушать. Это было на Эрлс Корте у югослава Война и его полячки жены Хелены. “Ашбис" стал для "Лойко" историческим местом, так как после него, благодаря Шуре, мы стали публично выступать в Челси артс клубе; именно там за два месяца мы слепили себе репертуар и стали гастролировать по всему миру! В день рождения Шуры у меня концерт, а за день до этого спектакль “Гамбринус”. А как бы хотелось сыграть для потрясающего и любимейшего Шурочки!!! Наши выступления я хочу посвятить ему - человеку с Большой Буквы, красавцу, добряку, сердцееду, человеку Мира!!!”

Не знаю, услышал ли Шура музыку “Лойко”, но мне показалось, что на лице у него проскользнула улыбка. Камилла принесла из дома старенький Шурин магнитофон с кассетами и поочередно включала любимые мелодии своего отца.

Придя домой, я написала всем друзьям о кончине Шуры. Первым откликнулся Сережа Эрденко: “Лейлочка, сердце разрывается при мысли, что меня не было рядом с Шурой!!! Я горжусь, что знал его и впитывал его потрясающие рассказы, как лондонский воздух. Для меня он всегда был и будет человеком истории, олицетворением всего лучшего в Англии, России и Китае. Мы завтра улетаем в Торонто. Там у нас концерт, и я мысленно буду играть для Шуры и отдам ему все свои чувства. Царство ему небесное. Надо заказать в Церкви службу об упокоении раба Божьего Александра. С бесконечными соболезнованиями”.

Во время церемонии кремации 13 сентября 2018 года звучала музыка “Лойко” - цыганская песня “Солнышко”, а прощались мы с Шурой под песню Леонарда Коэна в исполнении американской джазовой певицы Мадлен Пейру “Dance me to the end оf love” (“Танцуй со мной до конца любви”). Поминки проходили дома у Камиллы и ее мужа Джонатана в чудесном саду среди ее скульптур. Камилла - скульптор, художник и ландшафтный дизайнер; ее сад многократно удостаивался высших наград как лучший частный сад Лондона. Через сорок дней мы собрались с друзьями помянуть Шуру у меня дома. Говорили о его жизнелюбии, радушии, о несравненном чувстве юмора, о его щедрости и о внутренней свободе.

В одном из своих посланий Шура просил Сережу записать для него заздравную песню “Как цветок душистый”. “На моих похоронах сыграем “Калину” и “Как цветок душистый”. Преждевременно, конечно, но нужно готовиться! - все-таки мне 88! Между прочим, очень счастливая цифра в китайской нумерологии!” (“Выпьем же за Сашу,/ Сашу дорогого,/ А пока не выпьем, / Не нальем другого./ Кто друзей имеет / - счастлив будет вечно./ Тот, кто веселится,/ Проживет беспечно…” - эти куплеты частенько звучали на днях рождения Шуры).

Aлександр Шиварг, Шура - для англичан, Шурочка - для русских, живущих в Лондоне, родился 30 января 1923 году в Харбине, в Маньчжурии. Русские эмигранты, бежавшие от революции 1917 года, называли Харбин “русской Атлантидой”. Сюда после поражения армии Колчака бежали сотни тысяч гражданских и военных. Второй исход русской эмиграции произошел в 1945 году, но уже из Китая. Кто-то репатриировался в СССР, другие бежали кто-куда.

Шура говорил, что жизнь в Китае до начала полномасштабной японской оккупации в 1937 году была относительно спокойной: в Харбине повсюду звучала русская речь, открыты были русские школы, гимназии, университеты, церкви (Харбин называли “храмолюбивым”), больницы, театры, рестораны; ежедневно выходили русские газеты и журналы. Отец Шуры был предпринимателем; он приехал в Харбин из Иркутска, а мать Шуры до замужества преподавала в школе; ее предки когда-то проживали на южной окраине Российской империи. В лондонском доме у Шуры на каминной полке стояли его детские фотографии: на одной из них шестилетний белокурый мальчик с огромными голубыми глазами в матроске, на другой - школьник постарше в костюме Гамлета.

У меня хранится много писем, открыток и карточек Шуры, которые он всегда сопровождал стихами. Каждое утро в течение сорока лет он сочинял по одному стихотворению. Все его письма написаны на русском, а стихи - на английском. Я прошу снисхождения к моему непрофессиональному переводу. Стихотворение называется “В поисках потерянного детства”.

Мальчик в своей первой матроске

С глазами синими, как море.

Он все еще глядит на меня,

С тонированной сепией фотографии.

Руки, сложенные на коленях.

Ему спокойно, безмятежно и хорошо.

Он ничего не знает о свирепом море,

Которое разбивает людские сердца.

Его сердце выветрят штормы,

Оставят шрамы на лице.

Мертвые альбатросы и соловьи

Сохранят следы на его бессмысленном пути.

Теперь он стар со слезящимися глазами,

Он сед, как снег.

Но мальчик в своей первой матроске,

Никогда его не оставит - нет.

Позже семья Шуры переехала в Тяньцзинь, которая была частью Британской концессии. Он говорил, что отдельные районы Тяньцзиня, выстроенные британскими экспатриантами, напоминали ему окрестности Лондона. Отец Шуры открыл в Тяньцзине первую шоколадную фабрику, а мать занималась образованием сына, который вскоре поступил в английскую школу. “Будущее за английский языком, и твое тоже”, - пророчила она и оказалась права: в Англии Шура прожил более семидесяти лет. Русским эмигрантам пришлось хлебнуть немало лишений и горя, поэтому родители с малых лет приучали своих детей к самостоятельности и умению постоять за себя. “На чужбине нужно быть в тысячу раз лучше местных, чтобы доказать, что ты не хуже их”, - напутствовала сына мать.

Помимо китайцев в Тяньцзине проживало много русских, англичан, французов, португальцев и немцев. С детства Шура в совершенстве владел русским, мандарином, английским и французским; в японском плену он выучил и японский, а в Оксфорде, влюбившись в итальянку, освоил итальянский. Он называл любовь лучшим стимулом для изучения иностранных языков. “Хотя я так часто влюблялся, что мог бы говорить на всех европейских языках!” - подтрунивал над собой Шура, вспоминая свою бурную молодость в “свингующем Лондоне”, с его гедонизмом, считавшимся столичной богемой высшим благом всякого свободного человека.

В английской школе применялось телесное наказание. Шура с дружком тоже не избежал этой участи. Разозлившись, озорные мальчишки отправились в аптеку и попросили самого сильного яда. “Вы хотите кого-то убить или просто проучить?” - любезно поинтересовался аптекарь. Сошлись на последнем. К счастью, все обошлось и учитель даже не заметил мести мальчишек. В этой школе какое-то время училась будущая прима-балерина лондонского Королевского театра Конвент Гарден - Марго Фонтейн, много лет танцевавшая с Рудольфом Нуриевым.

Последний экзамен в 1939 году совпал с началом Второй мировой войны в Европе, а двумя годами ранее разразилась Японо-китайская война. Из-за угрозы неминуемых военных действий многие русские эмигранты, включая семью Шуры, приняли советское гражданство, что освобождало их от военной мобилизации.

В том же 1937 году Народный комиссар внутренних дел (НКВД) Ежов - “сталинский кровавый карлик”, “пигмей с лицом убийцы” и организатор Большого террора единолично отдал приказ об уничтожении харбинцев, принявших советское гражданство и работавших на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). Многие из них не имели никакого отношения к белогвардейцам, так как родились в Харбине и никогда не видели своей родины. Несколько десятков тысяч людей арестовали и обвинили без суда и следствия в шпионаже и диверсионной работе. Их разделили на две категории: первая подлежала расстрелу, а вторую отправили в лагеря на десять лет. Приказ был исполнен в течение трех месяцев. Через год Ежова самого обвинили в подготовке государственного переворота, в шпионаже и мужеложстве, в чем он чистосердечно признался, заложив всех своих партийных партнеров, которые также, как и он, были расстреляны. Так закончил свою жизнь “ясноокий и зоркоглазый нарком, любимый всем народом”, как пелось в песне тех лет.

Страшная судьба постигла харбинцев, принявших советское гражданство и после Великой победы над фашизмом. В августе 1945 года советские войска зашли в Харбин. По свидетельству очевидцев, всех эмигрантов пригласили на торжественный банкет, после которого отправили в Москву для показательных выступлений в суде. Многие из них оказались в лагерях. Как грустно шутили дальневосточные эмигранты: “С любой женой можно развестись, но только не с Советским Союзом”.

В 1940 году Шура решил поступить в Пекинский университет и посвятить себя изучению истории Китая. Он говорил, что это было самое волшебное и безмятежное время в его жизни. Пекин того периода поражал своей загадочной красотой. Из окна его комнаты открывался вид на “Летний императорский дворец”, а по утрам его будили колокольчики двугорбых верблюдов, которые держали путь в Монголию. Университет располагался рядом с “Запретным городом”, и Шура с однокурсниками тайно пробирались через лазейку на территорию парка, что было строжайше запрещено. Они забирались в древние гробницы, в надежде отыскать в них что-нибудь ценное, но все было разграблено до них. В одну из таких авантюр они провалились в яму так глубоко, что сами чуть не оказались замурованными. Это похождение на всю жизнь отбило у них охоту посягать на покой загробного мира.

В Пекинском университете Шура проучится всего лишь год. В то время Европа уже полыхала в пламени войны, Франция позорно капитулировала, Лондон подвергался массированным бомбардировкам; почти вся Европа была под нацистским сапогом. “Единственное место, где я мог учиться, был Гонконг - коррумпированный и экзотический”, - вспоминал Шура. В сентябре 1941 года он поступил в Гонконгский медицинский институт. Его дядя был известным хирургом, он и посоветовал племяннику стать врачом.

8 декабря 1941 года, собираясь на лекцию, Шура увидел в небе японские самолеты, летевшие бомбить аэропорт. Не раздумывая ни минуты, он отправился записаться добровольцем в Британскую армию, так как Гонконг в ту пору был колонией Британской империи. С советским паспортом он мог бы не воевать, так как между СССР и страной восходящего солнца существовал договор о ненападении. Но, как говорят китайцы: “благородный человек знает только долг, а низкий только выгоду”. Шура дал присягу на верность королю Георгу VI, а от Британской короны он получил обмундирование, винтовку Ли-Энфилд со штыком, шлем и шотландскую пилотку, так как его зачислили во 2-ой Добровольческий пехотный шотландский корпус.

По возвращении в общежитие Шура увидел перед собой груду руин, а в них и погребенные навсегда его юношеские стихи, сочиненные на его родном русском языке. Потеря тетрадки со стихами огорчила восемнадцатилетнего юношу больше всего. После трехдневной военной подготовки новобранцев бросили на передовую, а через восемнадцать дней они уже принимали участие в кровавых боестолкновениях. Британское командование верило, что удержит оборону важнейшего стратегического плацдарма на южном побережье залива Repulse Bay (Рипалс Бэй) еще несколько месяцев, но японцы заняли полуостров в течение несколько дней. Теперь на холмах, где проходили сражения, построены фешенебельные отели с бассейнами, садами и теннисными кортами.

Британское командование вскоре сбежало и бросило юных бойцов на произвол судьбы; их некому было даже кормить. Правительство Гонконга капитулировало в канун Рождества, и Шура с однополчанами попал в японский плен. Японцы называли военнопленных “гостями японского императора”. К “гостям императора” японцы относились с крайней жестокостью, рутинно подвергая их суровым наказаниям, побоям и унижениям. Они смотрели на пленных с нескрываемым презрением, заявляя, что японский солдат никогда бы не сдался в плен, он предпочел бы смерть. В японском концлагере Шура провел более трех лет. Заключенным приходилось работать под палящим солнцем и проливными дождями по четырнадцать часов в день за две миски риса, приправленных жареными долгоносиками. Лекарств, кроме хлорки, в лагере не было, и уже через полгода совсем молодые, здоровые ребята умирали от голода, изнеможения и от опасных инфекций. Грязь, вши, болезни, дистрофия, дифтерия, слепота, наступавшая от нехватки витаминов - все это было буднями военнопленных. От недоедания и недостатка витамина “А” Шура тоже стал слепнуть; как и многих товарищей, его постиг страшный недуг: “электрические ноги”, когда казалось, что через ступни ног проходит электрический ток. От боли многие сходили с ума и кончали самоубийством. Международный комитет Красного Креста изредка сбрасывал с самолетов “карамельки” с рыбьим жиром, по которым ползали личинки; пленные называли это “белковой диетой”. Шура был уверен, что эти омерзительные карамельки помогли ему вернуть зрение. Но им еще повезло: японцы зверствовали гораздо усердней в материковой части Китая. В плену Шура потерял многих друзей, да и с него самого за его дерзкие выходки японцы могли снять живьем кожу, что они проделывали с китайцами. Стоит вспомнить фильм японского режиссера Осимы “Счастливого Рождества, мистер Лоуренс” о зверствах его соплеменников над британскими военнопленными. В фильме снимались английский поп-идол Дэвид Боуи и японский композитор Рюити Сакамото.

В книге “Восемь лет в Тибете” Петера Ауфшнайтера, который бежал из плена с другим австрийским альпинистом Генрихом Харрером (по его книге “Семь лет в Тибете” был снят фильм с участием голливудского актера Брэда Питта), подробно описано, как относились к немецким, австрийским, итальянским и другим военнопленным в Британской Индии. В их лагере существовала своя пекарня, мясная лавка, швейная и обувная мастерские, были даже сформированы лагерные футбольные команды. Кормили их три раза в день, за побег не наказывали, а сажали в карцер на двадцать восемь дней, где их продолжали ежедневно кормить; пленным иногда разрешалось совершать прогулки за территорией лагеря.

Но молодость брала свое: в день, когда Шура с товарищами узнали о победе Красной Армии в Сталинградской битве в феврале 1943 года, они прыгали, обнимали друг друга и плакали от счастья, несмотря на голод и болезни. Сталинград воскресил в них веру в победу, хотя, как и прежде, они продолжали восстанавливать взлетные полосы уничтоженного самими же японцами аэродрома, строили железную дорогу, грузили бомбы весом в одну тонну в бомбардировщики. За вредительство военнопленным грозил расстрел. По словам Шуры, ненависть к японцам помогала им выжить. Они делали все возможное, чтобы испортить любую мелочь: доходило до того, что они мочились в авиационное топливо, откручивали гайки, болты - только бы что-то незаметно сломать и испортить. Возымела ли их храбрость хоть какой-то эффект не столь важно - это были дерзкие поступки, которыми они гордились. Шура обладал неиссякаемым юмором и жизнелюбием. “Одна радость разгонит сотню горестей”, - повторял он китайскую пословицу, не сомневаясь, что выживет и вернется домой. В течение трех лет его родители не имели о сыне никаких известий и полагали, что он погиб. Не раз Шура пытался бежать из плена, но спрятать белого человека китайцам, ненавидевшим японцев еще больше, чем пленные, было невозможно. К тому же он знал, что китайцев за помощь “бледнолицым обезьянам” после нечеловеческих пыток публично казнили. Многих японцев за их жестокость после войны постигла та же участь.

На крошечном клочке земли за бараком Шура посадил рис. По ночам он ползком пробирался к навозной куче и воровал оттуда “удобрение”. Эпизоды своего воровства японского “дерьма” обычно сопровождались гомерическим хохотом, хотя, поймай его часовые за этим делом, - пристрелили бы на месте. Мне кажется, что смех был защитой от перенесенных страданий; смехом Шура заглушал свою боль. Недаром говорят, что человек, испытавший много горя, понимает настоящее счастье.

Жестокость “рафинированных японцев” превосходила немцев. “Японцы были ужасными!” - повторял Шура. Со своих огородов они запрещали подбирать даже сгнившие, ненужные им овощи. За кражу морковки приговаривали к расстрелу. К концу войны, когда американцы начали бомбить Гонконг, военнопленные специально падали на грядки с овощами и вдоволь наедались овощами прямо с землей и навозом. Ни бомбы, ни запугивание японцев, ни вонь - ничего не останавливало голодных людей. А Шура во время бомбежек вытаскивал из кармана книгу своего любимого писателя Андре Мальро - антифашиста, авантюриста, бунтаря, героя гражданской войны в Испании, несколько лет прожившего в Китае и симпатизировавшего китайским коммунистам, - и читал ее. Это был роман “La condition humaine” (“Удел человеческий”) о китайской революции. Хемингуэй называл этот роман самым значительным в XX веке. Как ни странно, но чтение книг японцы не запрещали, полагая, что это занятие отвлекает пленных от мыслей о побеге. Чтобы не сойти с ума и уберечься от полного отчаяния, Шура снова начал сочинять стихи, но на английском языке. Когда Шуре исполнилось двенадцать лет, одна русская дама - соседка подарила ему на день рождения книгу с английскими стихами и он навсегда влюбился в английскую поэзию.

Только когда американцы сбросили атомные бомбы на два японских города - Хиросиму и Нагасаки, японцы поджали хвосты и перестали выказывать свой гонор. В самом конце войны Шуру ни за что ни про что вдруг сильно ударил по лицу японский надзиратель, ожидая, что тот согнется в покорной позе, а Шура смотрел ему прямо в глаза с презрением, и надзиратель, собиравшейся ударить Шуру еще раз, остановился и потупил глаза. Для японцев бесстрашие было поступком чести. За время своего пребывания в плену Шура выучил японский, за что получал от некоторых надзирателей сигареты, которыми делился с друзьями.

15 августа 1945 года японский офицер зачитал декларацию императора о капитуляции. Японцы, чувствуя неминуемую расправу, попрятались кто куда, а Шура, воспользовавшись моментом паники и неразберихи, сбежал со своим другом из лагеря. Запрыгнув в проезжавшую мимо повозку рикши, они отправились в самую известную и дорогую гостиницу “Peninsula Hotel” (“Полуостров”), где их - грязных и оборванных китайский персонал обслуживал как настоящих героев. Их угощали самыми дорогими блюдами и спиртными напитками. “У вас есть dry martini”, - спросил Шура. - “Да, сэр”, - услужливо отвечал бар-тендер. - “И джин у вас тоже есть”? - “Конечно, сэр”, - последовал ответ. Тогда Шура стал перебирать самые известные марки алкогольных напитков - и все они оказались в наличии. В разгар веселья у стойки бара Шура вдруг почувствовал, что к его спине приставлено дуло пистолета. Владелец гостиницы - надменный японец возмутился видом пленных оборванцев в своей императорской гостинице! Он размахивал браунингом, кричал что было мочи, указывая пленным на дверь. Товарищ Шуры выхватил у хозяина гостиницы пистолет и велел ему немедленно отправляться в свой номер и тихо ждать прихода союзнических войск американцев. Хозяин гостиницы в присутствии пригнувшихся от страха китайцев разрыдался. Затем он поднялся по парадной лестнице в свой номер и застрелился.

Пиршество стоило Шуре и его другу примерно сто сорок гонконгских долларов, но китайцы не требовали, чтобы они оплатили астрономический по тем временам счет, да и платить им было нечем. Через много лет Шура вернулся в гостиницу “Peninsula Hotel” и вернул свой долг. Как же вкусно описывал Шура свой первый за три с лишним года обед! Затем они заглянули в ресторан, где готовили русские блюда, и Шура заказал у услужливого повара-китайца огромную порцию бефстроганов. На рикше они доставили свою продовольственную добычу прямо в лагерь и пировали с друзьями всю ночь - впервые без надзирателей. В плену Шура дал себе обещание прожить оставшуюся жизнь экстравагантно, свободно и весело.

В первые дни своего освобождения, прогуливаясь со своим другом по набережной, Шура спросил у курившего на берегу мичмана одного из военно-морских судов, над которым развевался американский флаг: “Эй, какие новости в свободном мире?” - “А ты разве не знаешь? - удивленно спросил мичман. - “Не знаю, я в плену был, а что?” - полюбопытствовал Шура. “Как же? Синатра! Синатра!” - оживился мичман. Странно, подумал Шура, что такое Синатра? Должно быть, какой-то крошечный остров в Тихом океане, который еще не капитулировал. “А что такое Синатра? - допытывался Шура. - Остров что ли?” - “Ты что рехнулся? Какой там остров! Это “Italian geezer” (итальянский чувак) - Франки Синатра! Худой, чахоточный, невзрачный, но поет, как ангел! Девицы сходят от него с ума и задирают подолы своих юбок, как только слышат его голос!” Шура не верил своим ушам: неужели какой-то “итальянский чувак” - есть то главное, что произошло в мире? “Хотите послушать?” - предложил мичман, приглашая Шуру с другом на палубу. - У меня есть пластинка. Он сбегал в каюту и принес граммофон с пластинкой. Вместе они слушали песню Франка Синатры “Don’t Fence me in” (“Не ограждай меня, дай мне свободу”). Когда они спустились на пристань, товарищ Шуры злобно выругался и сказал: “Синатра! И ради какого-то “итальянского чувака” мы воевали и сидели в плену?!” Через много лет, вспоминая этот эпизод, Шура с той же горечью повторял: “Синатра… и ради этого мы воевали?” Так или иначе, но песня Кола Портера, записанная Франком Синатрой в 1944 году, стала лейтмотивом Шуриного освобождения. При первой же возможности Шура отправился поездом в Тяньцзинь к своим родителям, которые считали его погибшим.

В 1946 году Шура переехал в Англию без каких-либо средств к существованию и полезных знакомств. С первой же попытки он поступил в Оксфордский университет (Wadham College) на факультет философии, политики и экономики. Его студенческие стихи были опубликованы в оксфордской газете в 1948 году, включая стихотворение “Моя война”, в котором он пытался объяснить почему пошел воевать.

Мир, в конечном счете, не победил.

Я пошел на войну, где оказался лишним и ненужным.

Мы воевали за мечту, которая не осуществилась,

Но мы остановили кошмар, который мог бы поглотить весь мир.

А Мечта была “остановить все войны”.

Шура говорил, что с наступлением Холодной войны, он на себе ощутил ее холодок. После окончания университета он переехал в Лондон в надежде устроиться на работу дальневосточным корреспондентом в газете “Сандей Таймс”. Он прекрасно владел языками этого региона, знал их культуру, традиции, но в последнюю минуту ему отказали из-за отсутствия у него британского паспорта. Более того, Служба безопасности МИ5 установила за ним слежку, подозревая его в нелояльности и благосклонном отношении к Советскому Союзу. Для них он представлял угрозу национальной безопасности! Абсурдней подозрения невозможно было придумать.

Позже Шуре предложили работу в рекламной компании в Гонконге, но за день до вылета ему позвонили из Министерства иностранных дел и оповестили о том, что его виза в Гонконг, за который он воевал, аннулирована. Это был полный беспредел! “У меня жена и двое детей! Как же мне жить?” - пытался отстаивать свои права Шура, но в ответ услышал: “Нас это не касается”. Добровольцу Британской армии (наличие советского паспорта тогда никого не смутило), военнопленному, англофилу с престижным оксфордским дипломом, знатоку английской литературы и поэзии, с англичанкой женой и двумя детьми - четыре раза отказывали в британском гражданстве, что лишало его возможности работать и путешествовать по миру! Даже для поездки в Австралию на похороны отца (после войны родители Шуры перебрались в Австралию) ему было отказано в визе. “They got too far!” (“Они зашли слишком далеко!”) - возмущался Шура. В восемнадцать лет он бросился защищать Британскую корону, которая в течение двадцати лет отказывала ему в получении британского паспорта. Шура называл это “маккартизмом в белых перчатках”. А ведь у Шуры в Советском Союзе не было ни родных, ни близких. Друзья появились позже, когда на Запад стали выпускать советских граждан. Шура дружил с Беллой Ахмадулиной, Евгением Евтушенко, Савелием Ямщиковым, Борисом Мессерером и многими другими творческими деятелями советской и русской культуры. Без сомнения, Шура симпатизировал Советскому Союзу, победившему нацистскую Германию, как и большинство его университетских сокурсников. Получив британский паспорт, он, конечно же, поехал в Советский Союз, где никогда прежде не был.

Под разными предлогами к Шуре домой приходили - всегда в его отсутствие - странные люди в серых плащах и выспрашивали домочадцев о его политических настроениях, занятия, намерениях. Когда его дочь Камилла была совсем маленькой, она им отвечала, что папа ничего не делает, только ходит в ресторан и пьет шампанское. Так в ее воображении представлялась работа отца - ресторатора и сомелье. Шура с его неутомимым антрепренерским талантом создал свою компанию по общественным связям, открыл первый в британской столице русский ресторан “Никита”, просуществовавший более сорока лет; его посещали “Битлз”, принцесса Маргарет - сестра нынешней королевы, Элтон Джон, Рудольф Нуриев (Шура дарил ему свои эпиграммы) и многие американские кинозвезды. Позже в районе Челси появился лучший китайский ресторан “Золотая утка” - также Шурино детище. В обоих ресторанах мы часто “кутили”, как говаривал Шура. До последних дней, даже находясь на больничной койке, он составлял винное меню для пятизвездочного ресторана и винного бара “Ebury”.

Перед тем, как окончательно решить вопрос о британском гражданстве, Шуру вызвали на собеседование в МИ5 и допрашивали три часа, после чего потребовали привести на собеседование его школьницу дочь. Возмущаться было бесполезно, и на допрос он пришел вместе с дочерью. Камилле сначала задавали невинные вопросы, любит ли она балет и тому подобное, а потом, не церемонясь, спросили прямо в присутствии Шуры: “А твой папа хороший человек? Заслуживает ли он чести стать достойным гражданином Великобритании?” На что Камилла бойко ответила: “Конечно, он очень долго этого ждал”. Через много лет Шура вспоминал, как его дочь решала в тот день его судьбу. “Хорошо, что я дал ей карманные деньги на завтраки”. Возможно, поэтому Шура и не учил Камиллу русскому языку: берег от излишне пристального внимания властей. Вот стихотворение, которое он посвятил Камилле. Оно называется “Моей дочери”.

Когда я уйду, я оставлю тебе,

Немного денег, старые снимки,

А ты решай сама - горевать или нет,

Или преврати все в смех.

Пусть у тебя останется этот снимок

Моего веселого прошлого.

Улыбка, противостоящая праху,

Позволит тебе вспомнить меня, если захочешь.

Шура никогда не жаловался на судьбу, я никогда не видела его раздраженным и проклинающим своих обидчиков. В стихотворении “Помилование” он признается, что все еще испытывает острую неприязнь к японцам, но когда в его саду зацветает японская вишня, он живет с ними в мире. Как говорили мудрые китайцы: “совершенный человек все ищет в себе, а ничтожный - всегда винит других”.

В Оксфорде Шура учился в одно и то же время с известным писателем шпионских детективов Джоном ле Карре (настоящая фамилия писателя - Корнуэлл); они оба любили поэзию, сочиняли стихи, владели многими современными европейскими языками, с легкостью переходили с одного языка на другой. В студенческие годы многие сторонились Джона ле Карре, подозревая его в стукачестве. Джон ле Карре, действительно, сотрудничал с британской контрразведкой МИ5 и выслеживал “левых” студентов, сочувствовавших Советскому Союзу; для этой цели молодой разведчик записался в университетский Коммунистический клуб, а потом доносил своему начальству содержание бесед членов клуба. Британская контрразведка в предвоенные годы сильно обожглась на “кембриджской пятерке” советских агентов, поэтому вербовала и засылала во все университеты страны своих стукачей. Как-то в разговоре с Шурой я высказала предположение, а что, если Джон ле Карре навел тень на плетень на него, на что он лишь пожал плечами. Шура всю жизнь придерживался правила: себя не хвали и других не хули. Но этого исключить нельзя, так же, как и доказать обратное.

Окончание следует

Комментарии

Судьба удивительного человека

Спасибо за добрый и очень содержательный рассказ об удивительном человеке. Мне особенно было интересно узнать о его харбинском периоде, так как Харбин была родина моего тестя и его кузена, которые имели несчастье в 1937 переехать в СССР и попасть в ежовскую мясорубку, которую Вы упомянули. Про их невероятные (вернее — слишком вероятные) судьбы несколько лет назад я опубликовал два рассказа:

https://www.chayka.org/node/8005 и https://www.chayka.org/node/8059

Жду с нетерпением продолжения вашего повествования. Хорошо если бы Вы привели стихи Шуры в английском оригинале.

Яков Фрейдин

Шура Шиварг

Полностью солидарен с автором предыдущего комментария, начиная с его первой фразы "Спасибо за добрый и очень содержательный рассказ об удивительном человеке". Действительно - удивительный человек с удивительной судьбой. Можно с полным основанием повторить мудрое высказывание "На таких людях держится мир". В нём есть всё - и мужество, и доброта, и разносторонние яркие способности, и редкая целеустремлённость, и неиссякаемый оптимизм, и душа, не переполнившаяся злопамятностью и озлоблением (хотя было за что!), и деловая жилка. Очень импонирует доброжелательный тон повествования, явная небезразличность его автора к своему герою, хороший литературный язык. Буду так же, как и Яков Фрейдин, с нетерпением ждать продолжения. А автору - самого доброго, она этого наверняка заслуживает!

Шура ШиваргШура Шиварг

Очень интересно.

Очень интересно.

Полезно прочитать тем, кто пребывает в неведении о зверствах во время 2МВ таких «замечательных и цивилизованных» японцев. Впрочем, теперешние японцы - это совсем другие поколения…

А вот что резануло - это якобы «стукачество» Ле Карре. Выявлять в Англии 50-х коммунистов и советских агентов - не стукачество, а достойная работа. Так же неприятна реплика о «маккартизме», последнем реальном и действенном этапе борьбы с коммунизмом в Америке.

Добавить комментарий