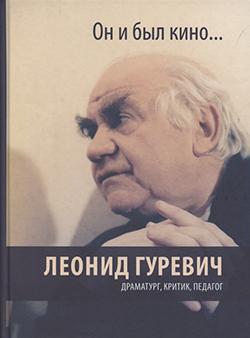

Актриса, радио- и телеведущая Сима Березанская, вдова известного драматурга, критика, педагога, классика советской документалистики, Леонида Гуревича, по просьбе журнала, прислала несколько материалов из недавно вышедшей в Москве книги «Он и был кино»* - о Леониде Абрамовиче Гуревиче. Предлагаем читателю отрывок из интервью Леонида Гуревича с кинорежиссером Георгием Данелия и очерк о режиссере Ларисе Шепитько.

Диалог с Георгием Данелия

... «Несколько лет назад я привёз в Москву всего на пару дней материал фильма, которому Георгий Данелия помогал родиться. С аэродрома позвонил, попросил приехать — посмотреть, посоветовать. «Зачем? — оказал Данелия. — Всё равно вы все сняли не так, как я советовал». Ответ был достаточно определённым, и я с огорчением повесил трубку. А через два часа Данелия вошёл в зал, где начинался просмотр...

С этим человеком трудно и легко. Он верен своим принципам и одновременно наделен даром общения, способностью к соучастию. Он готов понять позицию, не похожую на свою, но принять способен лишь то, что созвучно его творческому кредо. Трудно определить его кредо — Данелия не склонен к декларациям.

Но некая человеческая и художественная цельность отмечает его работы — каждую в отдельности и все во взаимосвязи.

За десять лет режиссёр снял пять фильмов, и среди них не было творческих неудач. Можно разделять или не разделять концепцию какого-либо из них — это были очень разные фильмы, но все они были произведениями искусства, все их отличало уверенное мастерство. Недаром среди кинематографистов укрепилось суждение, что Данелия — один из самых профессиональных режиссёров: он снимает быстро и организованно. Есть у него уже и ученики, и просто подопечные на разных студиях страны. Когда кому-нибудь работается тяжело, он приходит на помощь и, случается, «вытягивает» там, где другие опускают руки.

Именно с этим режиссёром мне было необходимо поговорить. Его путь в кинематографию, его становление могли объяснить многое в превратностях режиссёрской профессии. Но не только и не столько секреты технологии интересовали меня. Приближаясь и удаляясь от этого ремесла, пытаясь постигать его и теоретически, и практически, я так или иначе постоянно «пересекался» с Данелия. Теперь мне хотелось, так сказать, изнутри узнать его точку зрения на нравственные, психологические, человеческие /если хотите/ стороны режиссуры.

С этим я и пришел к нему.

1. ЧТО?..

— Что такое режиссура? — сначала надо разобраться... Если режиссёр — это профессия, то, научившись какому-то профессионализму, можно снимать картины подряд. Я не считаю, что это плохо. Работают же так многие театральные режиссёры — есть задание: столько-то спектаклей в год. Одинаковых ли, различных, от Шекспира до водевилей,— не в этом суть. У хорошего театрального режиссёра, как правило, всё получается. И в кино такие есть. Скажем, Джон Форд — всё, что не ставил, хорошо: «Дилижанс», или «Как зелена была моя долина», или «Долгий путь домой» — а всё это разное. У нас был такой блестящий, по-моему, режиссёр, о котором, к сожалению, редко вспоминают,— Протазанов. «Человек из ресторана» или «Праздник Святого Йоргена» — абсолютно разные картины, но обе отличные. А «Бесприданница» — совсем иной фильм, но тоже до сих пор, по- моему, одна из лучших экранизаций. Но возможно и иное отношение к режиссуре. Как к самовыражению что ли...

Я убеждён, что, скажем, после картины «Серёжа» мы с Таланкиным или я один сделали бы второй фильм на такую же тему лучше, третий — ещё лучше, и так можно было бы их «штамповать» очень быстро. Это если остановиться на картинках, связанных одним определённым кругом увлечений и одного определённого стиля. Дювивье, например, снял много однотипных фильмов, прежде чем сделал шедевр «Большой вальс». «Большой вальс», видимо, не потребовал от него напряжённого труда — он учился на каждом своём предшествующим фильме того же толка; вся его творческая жизнь была направлена в эту сторону.

... Я так не могу. Скажем, после «Я шагаю по Москве» все очень хотели, чтобы я ещё снял подобного рода фильм: и зрители, и руководство. Но мне уже было неинтересно, поэтому после каждой картины у меня наступает в трудный момент. Мне необходимо делать какую-то совершенно иную работу, далекую по всем статьям от только что законченной, но не случайную, «сулицы»... Мне важно идти от себя самого, даже круто поворачивая, поэтому во всех своих фильмах я участвовал в написании литературного сценария. Неважно, был ли я автором, но с самого начала и я присутствовал «там» — в его событиях и людях. Не было случая, чтобы я взял готовый сценарий. Мне они попадались, иные нравились, но никак не мог я к нему пристроиться... к сожалению...

— Почему «к сожалению»?

— Может, это было бы проще.

— Но было бы уже что-то чужое?

— Не знаю... Определить грань: где свое, а где чужое — сложно и в «своём» сценарии. Сначала ощущение: «Это — моё», а потом, когда уже пишу,— это уже как бы не моё, Я вроде бы включаюсь в какую-то игру, в ту жизнь, какую снимаю, развивающуюся по всем правилам. Она как-то выстраивается вне зависимости от меня, бывает, что появляются какие-то персонажи, которые, казалось бы, не нужны Не нужны по сюжету, а вдруг вылезают. Скажем, пишется просто, ну... буфетчик, а потом буфетчик начинает расталкивать главных героев, выходит на первый план и ты, еле-еле пиная его ногами, выпроваживаешь его, но всё равно не он, так другие персонажи так возникают. Причём со всеми этими экранными людьми я очень хорошо знаком. Не знаю, откуда это берётся. Может быть, из памяти какие-то сумми-рованные мои знакомые, может быть, из литературы — черт его знает...

... Теперь, когда я слушаю этот рассказ с магнитофонной ленты,— впрочем, как и тогда, при встрече — я вспоминаю фразу пушкинского письма о Татьяне, вышедшей замуж «неожиданно» для автора «Онегина». Исследователи психологии творчества не раз отмечали: герои, созданные воображением автора, как бы обретают самостоятельность. До сих пор, правда, это считалось достоянием литературного процесса. А в кинематографе? Ведь и сейчас Данелия рассказывает о предварительной, литературной стадии работы. Что же происходит дальше? Сохраняется ли в фильме подобное: первичность восприятия, острота и неожиданность ощущения жизни?

— Я всегда очень остро ощущаю фильм, переживаю его события. Если что-то в нём происходит трагическое, у меня реальность моей жизни и нереальность фильма как-то совмещаются... Как будто трагедия происходит со мной. Вот, скажем, когда Серёжу не брали в эти проклятые Холмогоры и он это страшно переживал, то эту сцену мы с Таланкиным никак не могли раскадровать. ... Я так «заводился», так переживал за Серёжу, что просто не мог ничего выстроить. Когда снимаешь, уже легче... Но всё равно если снимаешь эпизод, где всё хорошо, то и настроение хорошее, а если трагическую сцену, то...

Я очень волнуюсь на съёмках. Люди, работающие со мной, полагают, что я совершенно спокоен. Я умею внешне быть таким. Но я всегда переживаю, и потому для меня процесс съёмки мучителен.

— И притягателен?

— И притягателен.

Последние слова Данелия произносит нехотя. Я всё время ощущаю, как он остерегается громких слов. Признание в любви всегда трудно. Даже если речь идет о профессии. Но и без слов ясно его отношение к режиссуре. Разумеется, оно не чуждо и рациональных категории. Но не от того ли так свежи и непосредственны его работы, что автор оберегает в себе интуитивное, первородное, чувственное отношение к материалу? В беседе с ним не услышишь расхожих категорий: «образ», «метафора», «линия поведения». Существуют близкие люди, существует тревога за них. Данелия сторонится заданное™, умозрительной концепции. Бережёт в себе наивность восприятия.

И всё же — как же съёмка? Как быть с этим «действом», венчающим всю пирамиду сложного кинопроцесса? Как быть, если в режиссёрском сценарии уже расписаны слова, размечены мизансцены, утверждено, каким объективом снимать, какую иметь крупность и сколько длить каждый кадр? Добавим, что всю эту «роспись» старается неукоснительно соблюсти администрация: в этом зарок точного выполнения плана. Неужели творчество режиссёра заканчивается у дверей павильона, исчерпывается пусть сыгранными в уме, но всё же страницами?.. Талантливые строки поэта рождаются непосредственно в мгновение творчества, они изливаются на бумагу «прямо из душа». Также работают композитор, актёр, живописец. Их творческий процесс импульсивен. А режиссёр? Как поймать неуловимую «эманацию» его таланта? Или он правит лишь в стадии рождения замысла, а дальше прав Рене Клер: «Фильм готов, осталось его снять»?

— Это формула, на мой взгляд, ошибочна. Если фильм готов — так не надо его снимать. Зачем? Надо его только читать.

— Но тогда в чём же существо дарования режиссёра, суть его творчества?

— Думаю, и в умении охватить за хвост то хорошее, что возникло на площадке. Увидеть это бывает очень трудно. Есть какие-то вещи, что сложились заранее. Иногда они получаются хорошо, а иногда то, что казалось хорошим, как раз плохо и выходит. Но бывает, рождаются ходы, которых ты не мог придумать заранее. В «Серёже» мы никогда не предполагали, что проводы Женьки в училище будут так трогательны. Ну, провожают и провожают... Но когда они вышли на шоссе и пошли за грузовичком, это и нас поразило... Это родилось на съёмке.

Надо быть всё время бдительным и не упускать ни в коем случае ничего нового, истинного, рождающегося тут же. Наоборот, сакцентировать! Нельзя быть рабом своих предварительных соображений.

— А в монтаже?

— Ив монтаже. Монтаж — это творчество даже в большей мере, чем съёмка. Не склейка — в смысле чтоб всё было «монтажно»: точки съёмки, «восьмёрки» и так далее; это хитрость небольшая Я имею в виду иное.

— Что же? ... Я понимаю, как можно творчески смонтировать документальный репортажный материал; добиться рождения нового качества на стыках. Понимаю, скажем, метафорический или параллельный монтаж. Но если задумана актёрская сцена, и отснята она как хотелось, и сыграна хорошо — что здесь может предложить монтаж, кроме склейки? Откуда здесь наитие?

— Это неверно. Уже за счёт длины кусков может родиться совершенно иное качество. За счёт того, кого и когда ты показал в окончательном монтаже. Вполне можно снять одно, а смонтировать другое. Не специально, конечно, но, если вдруг родится такая необходимость, такая идея, если надо, можно за монтажным столом

переставить и перерезать иначе сцену, извлекая иной смысл. Надо только быть свободным от предвзятой схемы.

Впрочем, тут уже можно было и не спрашивать: однажды Данелия показал мне нечто подобное на практике. С помощью одних только ножниц была переосмыслена сцена, снятая, казалось бы, совершенно определённо. Правда, это был не его материал. Но, видимо, умение всякий раз вновь взглянуть на уже сделанное, способность не идти на поводу у самого себя, свойственны ему вообще. При остром темпераменте и неизменно взволнованным отношении к фильму это означает, что не раз и не два режиссёром переживаются судьбы его героев. Тут требуются немалые душевные силы.

— Я настолько «выкладываюсь», работая над картиной, что другим одновременно заниматься не могу. Если я, скажем, начинаю писать сценарий, мне даже время, когда я ем, кажется потерянным, мне его жалко. А не то чтобы сходить в кино или в театр...

— Но, тем не менее, следующая картина хоть исподволь готовится?

— Нет, я так не могу.

— Не хватает времени?

— Да нет... Я просто, видимо, однолюб.

— И эта любовь — надолго?

— Во всяком случае до момента, когда начинаю делать новый фильм. Предыдущий тогда меня уже мало волнует. Я, допустим, очень болезненно воспринимаю критику, особенно болезненно, если с ней не согласен...

— Ну, кто любит критику!

— Нет, мне кажется, я знаю недостатки каждого своего фильма. Если критик отмечает их, то это я приемлю. А если он начинает ругать то, что я считаю достоинством, мне бывает неприятно, но только до момента, пока я не начал следующую работу. С этого дня предыдущий фильм вроде бы совершенно чужой, и мне безразлично, как к нему относятся, хорошо или плохо.

И каждый прошлый фильм я вспоминаю так: то ли я был в нём, то ли не я... Это похоже на воспоминания: там, в прошлом, хожу уже не я, а какое-то третье лицо. То есть это, конечно, я, но такой, каким был тогда. Мои тогдашние мысли, моё миропонимание. Естественно, если бы заново мне пришлось снимать те фильмы сейчас, это были бы совершенно иные фильмы. И, может быть, худшие. Вряд ли я снял бы сейчас «Я шагаю по Москве», как я снял его тогда. Может быть, эта картина не получилось бы.

— Меньше искренности было бы?

— Может быть, наивности было бы меньше и «Серёжа» тоже бы, наверное, не получился. Потому что больше тогда неумения было, и это было прекрасно. От неумения появилось что-то новое. Вообще, в нашем отношении к фильмам — и к своим, и чужим — не надо бояться изменения суждений с годами... Ведь мы сами сегодня уже иные, чем были: у нас меняются требования. Будем считать, что они растут.

Я очень любил, например, фильм «Я шагаю по Москве». Да и сейчас смотрю его улыбкой, хотя отношусь к нему много прохладнее. Родители его тоже смотрели с тёплой улыбкой, но было немало критических замечаний. Говорили, что фильм лакировочный, не решает социальных проблем и так далее. Может быть, всё это в какой-то мере справедливо. Но и тогда, и сейчас я не согласен принципиально с принятым подходом к оценке работы режиссёра.

— С каким же подходом?

— А вот с каким. Поэт, например, имеет право написать стихотворение, продиктованное настроением. Ну, скажем, он проснулся, солнце за окном, птицы... Любое ощущение может натолкнуть его на стихотворение о прекрасном. Такое же право, по-моему, имеет и режиссёр. Но работу режиссёра почему-то воспринимают так: каждый фильм как единственный и всё исчерпывающий. Это неверно. В сборнике поэта могут быть стихи только одного плана — тогда складывается определённое однозначно впечатление об этом поэте. А если там есть и другого рода стихотворения, значит он многолик. Для любого художника — живописца, скульптора, литератора — это нормальное явление, также это должно, по моему мнению, восприниматься и в кино.

... Есть нечто закономерное в том, что режиссёр проводит параллель с творчеством поэта. Он отстаивает для себя, кинематографиста, право на лирику. Речь идёт о первородном смысле этого слова: о прямом присутствии автора и его произведения, о выражении себя, своего душевного и духовного мира. Данелия не декларирует авторский кинематограф, а просто иначе не ощущает своей работы. Естественна поэтому его убежденность в праве каждым новым фильмом открывать новую границу своего «я». Ни одно из этих «я» не освобождено от ответственности за себя, скажем, за отсутствие гражданского пафоса. Другое дело, что гармония авторской личности в целом может выполняться каждый новой работе. Потеря её в одном качестве компенсируется обретением ипостаси (в другом фильме). Тут только надо найти линию разграничения между готовностью блестящего профессионала делать «что угодно» и разноликостью устремлений одного и того же художника.

На первый взгляд, между мягкой, порой аморфной добротой фильма «Я шагаю по Москве» и сарказмом «Тридцати трёх», между добротной прозой «Пути к при-чалу» и печальной улыбкой плутовского романа на грузинский лад «Не горюй» — не больше общего, чем, скажем, между «Процессом о трёх миллионах» и «Праздником Святого Иоргена». Однако мне кажется, что мой собеседник не совсем прав, когда находит в фильмах опытнейшего Протозанова что-либо иное, кроме академического мастерства. Обладая им, можно с равным успехом делать разные фильмы, абсолютно не походя в них, так сказать, «на самого себя». В фильмах же Данелия есть, несомненно, некое объединяющее начало, делающее его творчество цельным. Это начало довольно трудно поддается определению. Первым оказывается под рукой знакомое уже слово «лирика», но на сей раз в своём бытовом смысле: теплота, мягкость, душевность и так далее. Но думается, все эти определения явно расплывчаты и чрезмерно прекраснодушны...

— После «Я шагаю по Москве» — «Тридцать три»... Это реакция на критику? Было ли тут желание доказать всем — и себе раньше всех,— что можно работать и по-другому: остро, полемично, не благодушно?

— Нет, никоим образом. Я просто увлёкся ситуацией, в которую попал Травкин. Она мне понравилась и уже сама привела к фильму такого рода и стиля.

... Между этими работами мало сходного, их поставил один режиссёр. Какой же он? Как разрешает он проблему «самовыражения»? Любое творчество есть сопряжение объективного мира и мира художника. Как соотносятся эти две данности? Какими путями проходит выражение самого себя в категориях, казалось бы, общих для всех?

— В кино самый элементарный путь для самовыражения — сделать дикторский текст «от себя». Или, допустим, (не менее элементарно) — «субъективная камера» для оператора. Сегодня в работах молодых документалистов заметен подобный крен. «Выдать на-гора себя»: в хитросплетениях монтажа, в ракурсах или в монологах. Но в итоге происходит осечка: автор вроде есть, а мира, в котором он живёт, не видно. Хотя есть и иные работы — скажем, фильм «Белый Торквай» грузинского режиссёра Чубабрия...

— Я его не смотрел.

— Можно было бы бог весть что накрутить: перегон белых овец через чёрные скалы, чёрных овец через белые снега — выгоднейшая натура. А автор показывает небритые лица пастухов, их улыбки, когда они покупают кукол детям... Автор не произносит ни слова, но чувствуешь за кадрами фильма его духовный мир... Так вот, Георгий Николаевич Данелия — мой ровесник, человек сложившегося мировоззрения, овладевший уже второй профессии и знающий жизнь... Он наверняка присутствует в своих картинах, но трудноуловим. Я не вижу, например, только ему присущего пластического почерка, хотя в прошлом он архитектор. Изобразительное решение меняется в зависимости от сюжета лент. В чём же всё-таки тогда своеобразие автора? Что объединяет созданные им ленты?

— Я этого не знаю.

?

На этом месте — пауза. Магнитофон шипит впустую. А следом звучит гитара: Данелия берёт её в руки всякий раз, когда я замолкаю. Разумеется, я удивлён: всё же в этой откровенности есть какая-то поза. Не может же он всерьёз так думать.

— Может быть, своеобразен выбор темы, угол зрения?

— Чёрт его знает... Вот существует какая-то история... да... Я стараюсь её рассказать. Эту историю я рассказал бы так. А другую — иначе. Существует его величество фильм, на этом всё построено. А не его величество режиссёр. И я стараюсь, чтобы в фильме как можно меньше чувствовался режиссёр, его «находки» и так далее Мне кажется, что если даже ты что-то нашёл, то должен быть настолько тактичным к зрителям и щедрым по отношению к своим находкам, чтобы это было меньше заметно. Иногда, бывает, режиссёр найдёт что-нибудь и носится с этим, тычет тебя, как щенка: «Гляди, гляди, вот, вот... Смотри, какой я хороший режиссёр». Хорошим режиссёром мне кажется тот, кто помогает своему фильму без эгоцентризма и яканья. Когда мы создаём фильм, я стараюсь из всех «выудить» как можно больше, чтобы все работали на фильм, не на меня. И я в том числе — на фильм. Я могу для картины пойти на любую жертву, чтобы оно было лучше.

— Если это тот фильм, которым болеешь?

— Если я не «заболел», то снимать фильм не буду. Но если бы был человек, который знает лучше меня, как сделать задуманный мною фильм,— отдал бы ему постановку.

Самое удивительное в этом признание — вовсе не привлекательный режиссёрский альтруизм, в нём Данелия вполне искренен. Удивляет иное: режиссёр жёстко разделяет для себя замысел и его исполнение. Значит он допускает, что один и тот же замысел (подчеркиваем: режиссёрский) можно реализовать по-разному. Ну разве режиссёрская «задумка» — это только выбор ситуации, конфликта, а не представленная «во плоти» жизнь реальных героев? Может быть, суть в том, что Данелия, как правило, избирает основой для своих фильмов близкую ему литературу? Отдать такой замысел, вероятно, проще, чем собственную «вынянченную» коллизию. Одно дело — отношение к известному литературному персонажу, а другое — написанная лично тобою вещь. Разве не так?

— Я не разделяю этой точки зрения. Неверно думать, что лишь тогда рассказываешь о себе, когда пишешь оригинальный сценарий. Мера выражения себя в фильме на литературном материале может быть даже большей. Если позиция автора совпадает с твоей точкой зрения, с твоим пониманием, но им лучше выражена, то так и получится. Скажем, когда я читаю Фазиля Искандера, у нас с ним полное совпадение.

... Мне кажется, что я вижу всё точно так же, как он. За каждым его персонажем у меня появляется живой человек, мне знакомый, и вообще, его подход к раскрытию жизненных явлений мне близок. Я хотел бы так написать, да только, увы, не могу...

— ... Трудно согласиться с режиссёром, когда он предпочитает в качестве выражения личного взгляда на мир создания любимых писателей. Тем более если он сам владеет пером, (а у Данелия это всерьез получается). Он чутко слышит живые голоса, умеет передать характерность речи, точно находит ситуацию. Но, видимо, требовательность к качеству литературной основы побеждает, и во имя этого возникает некий компромисс «чистого» самовыражения. Думается, однако, что при этом первенствует личность режиссёра: очень уж разных авторов выбирает он в союзники — Веру Панову и Виктора Конецкого, провансальца Клода Тилье, Льва Толстого или Марка Твена. Поговорка утверждает: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Один из способов определить точнее существо творческой индивидуальности Георгия Данелия — это узнать его художнические и человеческие пристрастия. Понять, в чьём творчестве видит он для себя образец. Иными словами, выяснить...

II. КТО?

Конечно, прежде всех Михаил Ильич Ромм. Он мой учитель, близкий человек, и для меня его творческое и личное обаяние — одно целое... И вообще, далеко не всегда мастер учит только своими картинами. Я слышал только раз лекцию Александра Петровича Довженко, но запомнил это навсегда... Как личность на меня и на мои работы, особенно на фильм «Не горюй!», оказал большое влияние и Михаил Эдишерович Чиаурели. Я вспоминаю его устные рассказы и жалею, что пропадает втуне это богатство, никем не записанное. Его устные новеллы о базаре, возле которого он рос, об отце и матери, о своей богатой событиями жизни... А что касается фильмов, я недавно посмотрел по телевидению «Окраину» Барнета, и фильм произвёл на меня ошеломляющее впечатление. Я бы сказал, гораздо больше, чем «Броненосец Потемкин»...

— Об «Окраине» заговорили сейчас все разом, а в своё время она была не слишком приметной. Видимо, тогда Барнет предвосхитил и эстетику, и стилистику кинематографа последующих лет. На фоне монтажно-живописного кинематографа двадцатых годов, когда доминировали масштабные решения, когда изобразительное начало первенствовало, актёр конкурировал с «типажом», мир «Окраины» с тонким психологизмом, неторопливым вглядыванием в человеческие судьбы мог показаться камерным. Секрет нынешней популярности фильма, мне кажется, объясняется примерно так: «Вон когда сделано, а как будто сегодня!» Не такли?

— Возможно, что и так. Вообще в кино могут меняться моды, появляться, исчезать. Остаётся только немногое. Если есть истинный характер и есть чувства, то это остаётся и не стареет. Всё остальное стареет: любые приемы, и Годар стареет, и «Хиросима» Алена Рене стареет...

— По-моему, нет — не состарилась.

— Ну, постареет ещё.

— А чему это не грозит?

— Никогда не постареют «Вива Вилья!», «Чапаев», «Окраина», «Бесприданница».

— «Война окончена» постареет?

— Никогда. Но и «Под крышами Парижа» никогда не увянет. При всём различии этих фильмов в них есть страсть, чувства, глубокое человечность. Никогда не постареет поэтому «Дорога» Феллини, а вот про «Сладкую жизнь» этого не скажу. И «81 /2», конечно, вечный фильм, хотя в большинстве своём у нас картину не поняли. Начали подражать, не вняв смыслу, отнеслись всерьёз к тому, чего сам автор всерьёз не принимал. В картине автор сам над собой иронизирует, порой издевается, и это самое прекрасное... Главное в ней — эмоции автора, его отношение к жизни. А форма — воспоминания или сновидения и так далее — это не главное...

«Форма — не главное»... Мы уже давно буднично воспринимаем эту аксиому. И порой даже забываем, что главенство содержания никогда не проявится при невнимании к форме. Вот почему такое категоричное утверждение я предпочёл бы услышать из уст критика, а не режиссёра. Тем более, режиссёра, тонко владеющего формой. Но тут, я понимаю, моего собеседника подводит полемический азарт. Ему не хуже меня известно, как тонки взаимоотношения формы и сути в творчестве, как часто соображения, казалось бы, формальные дают отправной толчок к движению мысли. Или, скажем, как форма придаёт то самое «чуть-чуть», без которого суть, быть может, и ясна, как апельсин, но не более того: то есть бледна и бесстрастна...

— Я думаю, поиск формы: в кино — задача трудная и неблагодарная. Многое в таких фильмах — а это и Эйзенштейн, и Рене, и Параджанов — я бы рассматривал даже не как новые формы сами по себе, а как исследовательскую лабораторию средств и приёмов, методов. «На будущее», так сказать. Сами картины этих мастеров нередко пропадают, теряются из памяти, плохо воспринимаются и современниками, и потомками, если, конечно, это не согрето изнутри. Но очень многое из их опыта отберётся и коллегами, и учениками. И, вероятно, в иных работах принесёт уже пользу для выражения не только формы, но и содержания... Я считаю, что Сергей Михайлович Эйзенштейн сделал необычайно много для нашего кинематографа. Пользу его вклада трудно измерить. Думаю только, что поиск новых форм вряд ли может быть самоцелью.

— Я убеждён, что для Эйзенштейна, например, это и не было самоцелью: такова была суть его личности, его природа как художника. Он был прежде всего мыслитель и аналитик... А потом — кто знает, что сделал бы он, если бы судьба продлила его жизнь. Ведь от «Стачки» до «Ивана Грозного» был пройден огромный путь — и не только в смысле развития таланта, поворота внутренней темы, но и в смысле качественных сдвигов. От знаков и символов мастер шёл к постижению характеров, к подробностям человеческого бытия. В сочетании с его размахом это могло бы дать удивительные результаты!.. Впрочем, тут, очевидно, процесс общий

для многих авторов в кино: молодость, начало творчества, сопряжённые с особым вниманием к приёму, к форме; зрелость — к характеру и полноте жизненных проявлений. От фильма «В прошлом году в Мариенбаде» до картины «Война окончена» тоже пройден немалый путь...

— Да... Рене Клер тоже начинал авангардистом в своём «Антракте».

— ... Примечательно: вновь Рене Клер. Что ж, для «родословной» Данелия Рене Клер, очевидно, фигура не случайная. Музыкальность, чувство ритма — эти качества, ярко выраженные у метра, для Данелия непреложны. Речь идёт не только о музыкальности в прямом смысле этого слова, хотя она неизменно присуща режиссёру. Речь идет о некой одухотворенной мелодичности самой конструкции фильмов, об атмосфере пластичности, о песенной интонации. Другая «клеровская» краска, отозвавшаяся у Данелия,— непритязательный, нередко печальный юмор, улыбчивость и тут же, рядом порой — сентиментальность... Заметьте, «гибридизация» влияний получается весьма прихотливой: Рене Клер и грузинский фольклор, рассказы раннего Чиаурели и фильм раннего Барнета... Но при всей их объективной отдалённости для Данелия эти «ингредиенты» и в самом деле родственны. В «Окраине» его покоряет не только разгадывание мнимой обыденности, но всплески юмора, поиски гротеска, неожиданное сочетание комического и драматического. В этой ленте Барнет зорок к быту и тут же романизирует его, отыскивает лиризм, находит особые паузы. Но и Данелия — не бытописатель. Его гармоничность и музыкальность противятся этому. Со всеми киноучителями его роднят более всего доброе внимание к человеку, готовность рассматривать подлупой «непринципиальные» ситуации обычного бытия и находить в них большое содержание.

Этим тяготением к живому человеку, к персонификации идей, глубинному вглядыванию в частное (вопреки скользящему обобщению), видимо, и объясняется предпочтение, оказываемое «Дороге» или «81/2» перед «Сладкой жизнью». Многие предпочитают фреску портрету. Данелия полагает наоборот. Тем более интересно, кто больше всего привлекает его внимание в современном зарубежном кино.

— Джерми. Я в него влюблён.

Что ж, этого ответа можно было ожидать. Это притяжение близких индивидуальностей. «Его» Джерми, вероятно, не тот, что сделал яростный фильм «Под небом Сицилии», один из шедевров неореализма. И не автор напряженной ленты «Дорога надежды». Кое-что в этих фильмах — подробная разработанность характеров, простота и узнаваемость ситуации — сближает режиссёров. Но наиболее полно эта близость прослеживается, пожалуй, после «Машиниста». Теперь уже видится сходное мироощущение. Ослабевают, подтачиваемые юмором, несколько натужные кинематографические «напряжения». Живая плоть героев, будничные

и высокие поступки, ходящие об руку, печаль в комедийном обличье, мягкая улыбка доброжелателя и чуть-чуть эпикурейца... Даже развитие, духовное движение этих кинематографических авторов оказывается параллельным, хотя Данелия моложе Джерми на два десятка лет. От «Машиниста» к «Соблазнённой и покинутой» вёл непростой путь. Ну, и «Я шагаю по Москве» от «Не горюй!» отделяет дистанция огромного размера. И трагическая высота «Соблазнённой и покинутой» Джерми, естественность её переходов от незлобивого юмора к взрыву трагедии — не сродни ли всё это поискам Данелия в его последней работе?

Я перебираю в уме коллег Данелия в отечественном кинематографе и не вижу никого, чья стилистика была бы столь же родственна ему, сколь родственны работы итальянского мастера. Впрочем, может быть, какие-то более тонкие связи я не улавливаю?..

— Мне нравится работы Глеба Панфилова. Я считаю его очень талантливым человеком.

... Снова шипит магнитофон. Я озадачен.

— Но он, по-моему, много резче. Жёстче. Что это — широта привязанностей?

— Нет, терпимость, увы,— не моя добродетель. Я всё воспринимаю эмоционально. Илия настраиваюсь на волну художника, или мне с ним скучно. Есть у меня, конечно, и оценки, основанные на анализе, но они не так стойки... Умом я понимаю достоинства многих «инакомыслящих», а эмоционально не воспринимаю...

Мы говорим о некоторых известных мастерах,— Данелия просит не называть их,— и я вижу, что многие наши точки зрения не совпадают. И что главное — трудно понять, почему нельзя совместить любовь к ним и любовь, например, к Джерми?.. Совершенно очевидно: в данном случае критик и режиссёр мыслят по-разному. Может быть, их профессии требуют различного соотношения мысли и чувства? Впрочем, сказать, что критик, мыслящий «шире», значительнее того критика, который мыслит «уже»,— абсурдно. Но режиссёру крайне важно,— пожалуй, более, чем критику, «оценщику со стороны»,— быть «узким». Ему надо беречь, свою систему неясностей. Тогда он — творческая индивидуальность. Впрочем, этого, видимо, нельзя воспитать и трудно культивировать. С этим надо родиться.

Однако Данелия, пожалуй, оговаривает себя. Мир Панфилова, как мне кажется, эмоционально ему не близок. В этом мире много жестокой и резкой экстатичности, он дисгармоничен, полон изломов, вывернутых наизнанку душ. Зато своим конечным пафосом справедливости и добра это творчество должно импонировать Данелия, и, понимая это умозрительно, он высоко оценивает фильмы Панфилова. Мне кажется, что он нередко искусственно снижает роль рационального начала в своей работе и жизни. В этом есть некая игра: своих теорий я не создал, не умею, а с чужими не согласен. Хорошо, однако, что эта шутливая бравада никогда не сочетается в нём с враждой к рационализму творческих антиподов. Он уважает анализ, сам

умело пользуется им и в оценках более чем объективен. Особенно если они, не ровен час, могут ранить человека. Я вспоминаю его в качестве руководителя, от которого зависела судьба одной так и не оконченной работы экспериментальной киностудии. В работе, близкой, кстати, по духу к Панфилову, были качества, не импонирующие Данелия: терпкость, сухая, острая наблюдательность и ожесточённость. И, трезво оценив несомненные достоинства материала, Данелия поддержал авторов в трудную минуту.

Что ж, несомненно, круг его интересов шире, чем собственная творческая позиция. И всё же с кем ему по пути в кинематографе — с «прозаиками» или «поэтами», «романтиками» или «бытовиками»?

— Я отрицательно отношусь к подобному делению. Понимаю, это условно. Но всё же, по мне, лучше не принадлежать ни к какой группе. Однако понятие «бытовик» я хотел бы защитить, если кто-то вкладывает в него иронический смысл.

У нас в кинематографе существует целый ряд картин, которые систематически выпадают из всех разнообразных «обойм». Есть ленты героические, историко- революционные, посвящённые рабочему классу, биографические — всё это важные направления, на которых достигнуто немало успехов. Есть мнение, что успешные «рубрики» — это, скажем, комедии или приключенческие фильмы. Но их тоже вспоминают лишь с целью критики. Однако из всех обзоров, докладов, журнальных статей выпадают скромные «бытовые» ленты. Многие ли знают о картине «Мама вышла замуж» ленинградцев Клепикова и Мельникова? Без педалирования, с юмором, вооружившись хорошим актёрским ансамблем, фильм рассказывает житейскую историю, которая волнует. Убеждён, что не может быть «низким» рассказ о том, как человек живёт в семье, как относится к сыну, как обедает, о чём говорит с женой... Важно, какая мысль стоит за этим. И тут могут быть неудачи, но разве любой киноэпопее гарантирован успех за её размах? Опыт показывает, что зритель любит «семейно-бытовой» жанр. И было бы просто неразумно не использовать этой симпатии — для воспитания чувств. В конечном счёте, исторические судьбы стран и народов художник всегда преломляет в судьбе отдельного человека: его «микрокосм» способен вместить весь мир.

— Значит, внимание — посредственности, мелочам быта, а то ещё говорят: «мирской суете»?

— Тут надо быть точным. Я не имею в виду быт как самоцель. Детальное рассмотрение обеда в столовой или, допустим, починки пылесоса меня не интересуют, если это вне художественной задачи, не увлечёт это и зрителя. Одной зеркальности, узнаваемости мало. Вот, скажем, в картине «Начало» у Панфилова героиня угощает обедом парня у себя в общежитии. Чем не бытовая сцена? Но режиссёр и отличные актёры на самом деле рассказывают в ней о любви, рассказывают поэтично, свежо... Найдены тонкие детали, выстроены яркие характеры, всё согрето улыбкой, и эпизод вырастает над вульгарно трактуемым бытом... Талант Панфилова — именно в этом умении чуть-чуть смещаться от достоверной узнаваемости к высокому, драматическому. Плюс незаурядное чувство юмора: без него быть мир пресен, а чувства — приторны.

... Мы ещё долго говорим о «Начале». Теперь понятно, почему Данелия сдержанно отзывается об эпизодах из жизни Жанны д’Арк. Ему представляется излишним поверять обыкновенную жизнь Паши высоким костром Орлеанской девы. Ему достаточно душевных взлётов героини в её повседневных поступках. Именно эта мера смещения от быта — ключ Данелия. Когда её нет — проступает натурализм, когда она нарушена — появляется высокопарность. В работе Инны Чуриковой сложно сконцентрировалось это сочетание бытовой правды с готовностью к драматическому порыву. И, вероятно, в симпатиях Данелия к Панфилову немалую роль сыграло общее понимание им и дара актрисы, которую Данелия привёл в кино.

Нелепая забавная девчонка на эстраде в фильме «Я шагаю по Москве», Розочка из «Тридцати трёх», одержимая тягой к знаменитостям, — уже в этих ролях Данелия определил в Чуриковой необыкновенно острую характерность, комедийную выразительность. Он открыл в ней и другое: трогательную наивность, доверчивое сердце. И мне кажется, сейчас он несколько досадует, что роли Чуриковой, сыгранные в его лентах, не дали возможности сполна раскрыться её дарованию, которое он верно ощутил. Что ж, легко понять его бескорыстную благодарность тому, кто так полно передал на экране талант актрисы во всём его многообразии.

... А ещё мне нравится «Необыкновенная выставка» Эльдара Шенгелая. Опять, если судить поверхностно, — это быт. Художник зарабатывает на хлеб... старый отец, собаки, родственники. Заштатный городок... Но вновь юмор изменяет угол зрения. Это не злая ирония, но уж и никак не воспевание «маленького чело-века». А главное — опять глубокая мысль, вырастающая из картинок быта. Если искусство служит художнику лишь для того, чтобы «брать», если художник не отдаёт себя.— искусство мстит. И кладбище в финале — это духовная смерть героя как художника. Но раскрывается эта мысль легко, ненатужно, в событиях будничных, поступках повседневных.

Можно ещё привести примеры. Разве не так же: быт и в тоже время над бытом — выстроен отличный фильм Отара Иоселиани «Листопад»?

... Разговор приходит к теме, который нельзя было миновать. В симпатиях Георгия Данелия к двум последним фильмам мне хочется найти и иную грань:

— Мне тоже очень нравится фильм Отара Иоселиани. Мне ещё кажется, что это очень «грузинская» картина. Так ли это? Или мной владеет расхожий стереотип?

— На это трудно ответить кратко. Лучше на примере: Антониони — итальянский режиссёр?

— Пожалуй, нет... Я бы сказал, что он скорее режиссёр вне национальности.

— Что значит «вне национальности»? Разве художник может быть таким? Он же итальянец.

— Это так. Но — быть может, в силу в воспитания или каких-то жизненных перипетий — его национальная принадлежность, думается, не отзывается в творчестве. Его искусство несколько абстрагировано, вырвано из реальных контекстов жизни... Его интересует явление «вообще»: вообще отчужденность, вообще бездуховность. Мне кажется, его мировоззрение — это мировоззрение человека космополитической культуры.

— Например, фильм «Блоу ап», который мне нравится, представляется вообще лишённым каких-либо национальных черт; я не говорю, хорошо это или плохо, но констатирую.

— Пример неудачен: ждать итальянского в картине, где действие происходит в Лондоне и все персонажи — англичане!...

— Но я и английского склада психики там не вижу. А ведь, скажем, в очень непохожих фильмах «Том Джонсе» Т. Ричардсона или «Такова спортивная жизнь» Л. Андерсона он так или иначе читается! Взять «Затмение» или «Ночь», действие в которых вроде бы происходит в Италии, но не более чем «вроде бы»... Некое современное «индустриальное общество» ... Вероятно, дело в том, что Антониони — художник скрытого темперамента. А национальное чувство, по-моему, откровеннее всего проявляется в темпераменте...

— Это близко к тому, что я думаю... Ни одной картины Антониони, кроме «Блоу ап», я до конца досмотреть не мог, хотя и пытался... Физически не мог, к стыду своему... Почему я не люблю Антониони, хотя и признаю, что это прекрасный мастер? Потому что он идёт от заданного, а эмоции его настолько тщательно скрыты в глубине, что они мне и не передаются. А не эмоциональное искусство,— по-моему, вовсе не искусство. У Феллини же в каждой картине, нравится ли она мне или нет, ощущается биение его сердца. Это очень важно, потому что если художник не открывает душу в своей работе, то как почувствовать его характер, в том числе его национальные черты?

Ведь что значит национальный фильм? Я уверен, например, что, если бы Феллини снимал в Америке,— это был бы американский фильм. Не итальянский. Но сам Феллини в этой фильме всё равно бы присутствовал как итальянец. Где-то присутствовал бы!

— Иными словами национальное в фильме определяется не национальными фактурами? Не темой?

— Конечно. Не в этом дело.

— А в чём? Вот, к примеру, «Не горюй!»» — это грузинская картина, а «Путь к причалу» — нет. Не так ли?

— Я это иначе чувствую... Если я делаю «Гекльберри Финна»,— это не будет вполне «американская картина». Но, с другой стороны, «Не горюй!» для меня — тоже не «грузинская картина». Не это мне в ней важнее всего. У меня нет такого чувства: снять американскую картину потом грузинскую, потом киргизскую, французскую ... Я просто хотел бы снять определенный фильм. Будет действие происходить в Арктике или Сахаре — не это самое главное...

Вот, скажем, могу ли я снять итальянский фильм? Нет, потому что ничего не знаю про Италию. «Гека Финна» я тоже не могу сделать по-американски. Но тут меня «спасает», что это было давно и мало кто знает, как это было на самом деле. Естественно, у меня будут ляпсусы, неточности, но в целом это будет моё представление об этом прошлом мире.

Иное дело — делать французский или итальянский современный фильм. Надо узнать страну этнографически — обычаи, поведение...

— Ну, допустим, автор прожил в стране много лет, обладает цепким глазом и умом и «схватил» обычаи и типы. Как в этом случае?

— Так, как я снимал в этом случае «Серёжу» или «Путь к причалу». Нельзя не сказать, что это нерусские фильмы. Я живу в России давно, люблю и, мне кажется, знаю её.

— Тут интересна обратная задача — каким образом в русских фильмах проявляется грузин Данелия?

— Не знаю.

— Но это присутствует?

— Мне про себя говорить сложнее, чем допустим, о Феллини. Я со стороны себя не могу увидеть.

Это, конечно, не совсем так. Мой собеседник умеет увидеть себя со стороны: это присутствует и в трезвости самооценок, и самоиронии. Другое дело, что материя, нас заинтересовавшая, и впрямь трудноуловимая еще более трудно формулируемая.

— Существует — и это безусловно! — национальный характер и в Грузии, я думаю, не мог появиться такой писатель, как Достоевский. А Лев Толстой появится мог. Грузинам ближе Толстой, чем Достоевский...

Или вот другой пример того, как прослеживается национальный характер, точнее говоря, темперамент: мои фильмы на юге смотрят много лучше, чем на севере. В Одессе, в Краснодаре, не говоря уже о Кавказе, их хорошо смотрят. В Италии, Франции тоже хорошо, но плохо — в Германии и Чехословакии.

... А иногда подобные разночтения ещё прозаичнее. Понятие «грузин», например, только издали, по неведению, представляется однозначным. На самом деле замкнутый, гордый, редко улыбающийся горец-хевсур мало похож на солнечного имеретинца, а кахетинец — на свана.

Пожалуй, тут уже речь зашла о малодоступных мне, да и не только мне тонкостях. Конечно, расхожее представление о грузинском национальном характере неточно. Оно игнорирует частности. Но схватывает, надеюсь — главное... Сказывается ли, в самом деле, в фильмах Георгия Данелия его национальность? Думаю, да. И при этом в лучших ее проявлениях. Щедрое жизнелюбие — вот, скорее всего, общий ключ к самым непохожим его работам. Интонация доброжелательности и душевной щедрости. Гармоничность, светоносность среды. Юмор — и от него один шаг к недолгой печали. Но...

— Существуют ли в грузинском фольклоре и в литературной традиции трагические мотивы?

— Конечно.

Уже задав вопрос, я понимаю его нелепость. Даже моего малого знакомства с Важей Пжавела или прежде того с Шота Руставели достаточно, чтобы исключить эту риторику. Но психологически моё «дознание» объяснимо: не раз и не два в работах Данелия обнаруживается стремление коснуться трагических моментов в человеческой жизни. Фантасмагория несчастий и катастроф разражается в финале картины «Не горюй!» Их причины случайны, если судить по сюжетным мотиви-ровкам, но ведь они зачем-то необходимо автору? Смерть старого Левана почти венчает фильм — и согласитесь, не потому же, что «такова жизнь» и «все там будем» ...

Почти два года посвятил режиссёр своему другому замыслу — экранизации «Хаджи-Мурата». Данелия «болел» фильмом всерьёз, жил им, отстаивал на разных уровнях правомерность и своевременность появления такой картины. Повесть помнят все, сценарий не облегчал, скорее застрял её трагическое звучание. Быть может, именно трагизм финала вызывал решительные возражения противников, но именно он волновал режиссёра. Видимо, его интерес к этой стороне человеческого бытия не был случайным. И также не было случайным его внимание к творчеству Толстого. Ещё на Режиссёрских курсах он снял короткометражку — отрывок из «Войны и мира». «Хаджи-Мурат» и сейчас не снят с «повестки дня», его срок должен прийти. Вот и в нашем разговоре Лев Толстой упомянут как духовно близкий писатель. «Скажи мне, кто твой друг...»

А Марк Твен? Новая идея Данелия представлялась вполне органичной для него: экранизировать «Приключения Гекльберри Финна». Привычно рисовались в уме проказы, эскапады, юмор — отдохновение для режиссёра, дань его жизнелюбию, радость для юных зрителей. Но всё сложилось иначе. Сценарий и веселил, и манил приключениями, но открывал иное, более существенное. Начав разматываться, клубок сюжета обрёл собственную жизнь, повлёк к другим берегам...

Через всю жизнь. Лариса Шепитько

Может быть, сейчас наступила пора повиниться: я не был на похоронах Ларисы Шепитько. Знаю, что оправданий этому нет. Но не мог я представить её в гробу. И очень боялся, что катастрофа лишила её удивительной красоты. В то ранее июльское утро, семнадцать лет назад, когда машина съёмочной группы была раздавлена грузовиком, перевозившим кирпич, Ларисе было едва за сорок.

А познакомилось мы, когда ей было семнадцать и глаз от неё отвести было невозможно. Большеглазая, высокая девушка через силу храбрилась на приёмных экзаменах во ВГИК... Я до сих пор помню её первое рукопожатие и забавный акцент, с каким она называла себя «львовьянкой» — стало быть, из Львова.

Я был на шесть лет старше, только год после университета проработал инженером на заводе в Саратове. К экзаменам в Институт кинематографии меня по этой причине, естественно, не допустили. Но по необъяснимой доброте доценты С. Скворцов и В. Нижний разрешили познавать специфику экзаменов. «Вы же разумный человек, — снисходительно улыбались они,— и с хорошей профессией. Вот походите и убедитесь, что овчинка выделки не стоит». Забегая вперёд, скажу, что убедился я в обратном. Но в том, 55-м, я куда больше думал о Ларисе, чем о кинематографе.

Жила она во время экзаменов на Миусской площади, в общежитии для высокопоставленных студентов Высшей партийной школы. Ходили слухи о её родстве с какой-то суперзнатной персоной, но по её нарядам, поведению, поступкам догадаться об этом было трудно. В говорливой, в меру провинциальной «хохлушке» поражала неуёмность, ненасытность новых впечатлений, непредсказуемые вспышки гнева или смеха, и какая-то естественная, не сдерживаемая страстность в отношении не только к кино, но и к жизни вообще в любом её проявлении.

... Она сдавала коллоквиум, первое собеседование, а я верно ждал у окна вестибюля на третьем этаже. Выскочила она из дверей как ошпаренная, с горящими щеками, и я даже перепугался: неужто провалилась!

— Пойдём! — она побежала вниз по лестнице, и, когда мы остановились в безлюдном месте, выпалила:

— Подлец! Он так смотрел, как будто раздевал меня. Вот гад!

«Гадом» был известный в институте ассистент кафедры режиссуры, о доблестях которого молва была нелестной. Но что тут сказать, разве повторить: глаз от той «львовьяночки» отвести было невозможно. А тут ей над было басню Крылова читать — каково? Басню эту мы репетировали накануне ночью, прощаясь у её ворот под бдительным оком милиционера.

— Я не дочитала, — всё ещё кипятилась Лариса.— Будь, что будет!

И был следующий экзамен, письменный. Всех болельщиков выпроводили подальше от дверей в аудиторию. Засев в туалете, я писал шпаргалки и передавал их Ларисе вместе с дурацкими успокоительными приписочками... Не думаю, что те шпаргалки помогли: у неё были свои неземные ценности. Истинная натуральность, ненатужная, подлинная эмоциональность не могли не вылиться и на бумагу. А уж когда она говорила о чём-то заветном, из огромных глаз словно искры сверка Много лет спустя, она сказала мне, что отец её был перс: не тут ли разгадка пылкости?

Лариса поступила на курс к Довженко, я уехал в Саратов создавать щелочные аккумуляторы. Мы не переписывались. Её поглотил ВГИК, меня — надежда догнать, стать студентом, попытки подготовиться.

Через год я сдавал экзамены. Конечно, я разведал в деканате: второкурсница Шепитько по каким-то причинам уже в августе была в Москве. Я не стал разыскивать её: какими глазами буду смотреть, если провалюсь? А уверенность в успехе я умел внушать разве что другим, скажем, ей... Но сдал я неплохо: 23 балла, проходной был 21. Однако меня не приняли: «Вы ещё не отработали положенных трёх лет». Наверное, это была удобная зацепка, но всё равно уже не стыдно было найти Лару... Она «сверкнула очами» (вот он, пушкинский гений!» и тут же рванула на приём к ректору. Вышла понурая: «Я ему всё твердила, что как же я могу учиться, если они тебя не приняли!».

Я вспоминал эту лестную для меня фразу потом не раз, и не два, когда меня так и не приняли во ВГИК (особая история). Из Москвы доносились слухи об успехах Ларисы на кремлёвских балах; однажды я увидел её в маленькой роли в одной из неудачных киевских картин (она всегда стеснялась этой роли). Но так и не знал я, как складывается её режиссёрская планида. А моя — что ж... С огромным отставанием я, наконец, добрался до скромной позиции второго режиссёра в игровом кино. Снимался фильм в Киргизии, и, приехав в тогдашнюю тьму-таракань в мае 1962-го, на третий день во дворе крохотной студии я нос к носу столкнулся с Ларисой! Вот и говорите, что судьбы нет.

Она была невероятно худа и желтолица. От той «хохлушки» в теле, пусть и с осиной талией, остались разве что горящие глаза. Только что выбравшись со съёмок в пустыне, она собиралась ложиться в больницу в Москве. И там же монтировать свой дебют — фильм по рассказу ещё не слишком знаменитого Чингиза Айтматова «Верблюжий глаз». В безводье, жаре и пыли, на чудовищных экспедиционных харчах они с напарницей Ирой Поволоцкой окончательно подорвали здоровье. Но всё та же энергия рвалась из неё на волю.

— Покажи материал,— попросил я.

— Всё уже в Москве,— ответила она.— Приезжай!

Уже гудел нетерпеливо студийный «газик» у ворот (гляди-ка, стихи получились!).

Самое время спросить: для чего пишу я это? И интересно ли это кому-нибудь? Должно быть интересно. Потому что рассказ, казалось бы, о несущественном странным образом становится теперь ещё одним штрихом к существенному: портрету Личности. Талантливой, оставившей след в отечественной культуре.

Незаурядность Ларисы, которую я ощущал интуитивно, я понял разумом, когда сел писать для «Комсомольской правды» рецензию на этот самый «Верблюжий глаз», ставший в кинопрокате фильмом «Зной». Я знал, что фильму помогали в монтаже классные драматурги Нусинов и Лунгин, привлечённые уже влюблённым в Ларису Элемом Климовым. Но я понимал уже, что такое крепкая режиссёрская рука. Фильм поразил меня не женской мощью. Лирическая, по сути, эта проза сохранила проникновенность и нежность. В этом не было ничего удивительного, хотя сделано всё было бережно и тонко. Но темперамент и сила, жестокость столкновений, размах пластических решений, уверенный рисунок игры и точность выбора актёров были виртуозны! И это всё — дело рук вот этой хрупкой худобы, пусть и «со товарищи».

Я тогда подумал, ещё не умея точно сформулировать, что странный сплав нежности и силы может стать ключом к поэтике режиссёра Шепитько. Но рано ведь судить — первый фильм.

И снова мы не виделись почти пять лет. Смутно я ощущал «подарки» Ларисы. Первую свою игровую картину в Киргизии я снял по сценарию тех же Ильи Нусинова и Семёна Лунгина, дорогих моих покойных учителей. И снимались в ней в главных ролях Ларисины артисты. Но истинным подарком была её новая работа — «Крылья», открывшая мне редкую бескомпромиссность Ларисы Шепитько. Я увидел, как не боится она на экране несчастий и трагедий жизни, как всегда готова сострадать своим героям, не подслащивая пилюлю. Никаких, простите меня, «соплей», никаких «дамских кружев». Не кисти, а мастихин с его резкими мазками... Но временами — простите! — тонкая колонковая кисточка, ласково касающаяся ситуации или портрета героя. Это была всего лишь вторая работа, но редкой уверенности, особенно для женщины в 28 лет. Редкой зрелости.

... Вы спросите, есть ли судьба? Есть, несомненно. Иначе что же ещё соединило нас вновь с Ларисой?.. Возвратившись из Киргизии в Москву, я на какое-то время стал членом редколлегии новой Экспериментальной киностудии. И в один из первых же дней работы услышал в телефонной трубке весёлый знакомый голос: «Я сейчас приеду!» И в канун 50-летия Октября мы начали новую работу — теперь вместе. Она была режиссёр-постановщик, я — всего лишь редактор. Несопоставимо? Но я ведь не о роли в фильме, а о единодушии и радости общения. Не басню Крылова под звёздами на Миусской репетировали мы, а, скажем, просматривали актёрские пробы. Помню, в Киеве ночь напролёт отбирали мы артистов, то схлёстываясь в спорах, то под утро счастливо разобравшись, наконец, с главным. По душам говорили о личном (а может, наоборот, это должно было быть главным?). У меня росла четырёхлетняя дочь, она была счастлива с мужем Элемом Климовым.

Не ищите нашу короткометражную картину в старых послужных списках режиссёра Ларисы Ефимовны Шепитько. Её положили на полку, изъяли даже из кинословаря, смыли негатив. Меня — «стрелочника» — выгнали с работы. Но делали мы фильм в радостном запале: это была первая экранизация великого Андрея Платонова «Родина электричества».

Фильм снимался в низовьях Волги, в деревне с нежным именем Сероглазка. Ничего общего это имя не имело с реальностью: калмыцкая голая песчаная степь, пересыхающие мутно-жёлтые протоки и старые развалюхи избы из выловленных в реке брёвен. Дикая жара, вода из грязных колодцев, плохой подвоз продуктов, помидоры с грядок и арбузы с бахчи вместе с пестицидами, всеобщее расстройство желудка, тяжкий быт без всяких удобств... Лариса с умыслом выбрала эту «натуру»: она была истинно платоновская. Сушь, пыль, нищета, тощие люди в холщёвых рубахах и портах (лишь двое профессиональных актёров, остальные — крестьяне из деревни). Аскетичный голодный мир — кожа да кости! — овечий помёт и в куче пыли собранный по дворам железный скарб. И рядом — мечта: сделать из этого скарба насос и дать воду иссохшей земле.

Такая же мечта сжигала Ларису: несмотря ни на что снять кино. Её буквально качало ветром. Любимая грубая шутка в автобусе — «не садись на колени, ушибёшь костями». Шутки шутками, а порой мы с покойным оператором Димой Кор- жихиным переносили режиссёра через протоки на руках. Спала ли она? Знала ли отдых? При мне — нет. Страсть. Экстаз. Помните у Горького: «полубезумный восторг делания»?

Зрители увидели этот фильм спустя двадцать лет. Помню, как все приехали в Дом Кино прямо с кладбища, в день десятилетия гибели Ларисы. Помню молчание зала в финале... За что царствовавшие идиоты перечеркнули (пытались перечеркнуть) стоический труд, почти подвиг авторов? Неужели за «мистику» — спасительный дождь, дар с небес, который пролился после взрыва несчастного насоса (этого не было у Платонова)? Или за кричавшие с экрана боль и горе социалистического рая?...

Я ощутил тогда, в 68-м, как что-то после этого сдвинулось в Ларисе. Как жёсткость подалась к ожесточению, а жажда справедливости — к вере в Божий промысел.

Наступило время её испытаний... Неудачей обернулась попытка реализовать сценарий Вадима Трунина «Белорусский вокзал». Я успел ещё принять участие в спорах о режиссёрском замысле. Лариса была теперь ещё более социально ангажирована, быть может, именно из-за репрессий к «Родине электричества». Романтическая элегия, которую потом так точно разгадал в трунинском сценарии Андрей Смирнов, была ей не по душе. Она искала столкновений ветеранов войны и охамевшей власти. Материал не гнулся в эту сторону, разрыв со сценаристом стал неизбежным.

Потом была лента «Ты и я» с Геннадием Шпаликовым. Кажется, впервые Лариса ощутила фильм как собственное поражение. Пожалуй, она была права. Странность и своеобразный эксцентризм Шпаликова был ей по плечу. Но его мягкая улыбчивость и теплота никогда не лежали на её палитре. Я нашёл её тогда в 4-м павильоне «Мосфильма», вытащил в коридор, мы стояли одни у замутнённого осенью окна, и впервые на моих глазах «железная» Шепитько плакала... Я с трудом находил нужные слова, боялся ранить её независимую душу открытым сочувствием. Хотел и боялся быть ласковым.

— Разве сошёлся свет клином на этом проклятом кино? — сказал я. — Смотри, упустишь время... Рожай, пока не поздно.

Она молчала, глотала слёзы.

... Недавно здесь, в Америке, я прочёл, как двадцатидвухлетний студент-журналист Антон Климов подарил на день рождения шестидесятитрёхлетнему отцу свою поэму. А прошлой осенью на семинаре в Перми Элем Климов рассказывал мне, что он стал писать стихи и Антон утверждает, будто именно они останутся в памяти людей, а не знаменитые ленты отца. Мы сели тогда рядом с Элемом и крепко выпили: поминали Ларису... Слышит ли она ТАМ стихи сына и мужа?..

Где-то за год до трагедии мы встретились с ней случайно в Доме Кино.

— Привет! — сказала она.— Знаешь, я скоро умру.

Сказала, как всегда, на бегу, на лестнице: мы опаздывали на чью-то премьеру.

— Не дури! — сказала тоже на бегу.— Что за блажь!

— Я серьезно, мне Ванга предсказала.

— Больше слушай! — осерчал я.— Посмотри, на тебя все оборачиваются: молодая, красивая!

— Ты же не веришь,— как-то грустно усмехнулась она.

И я услышал тут отголосок нашего последнего долгого разговора. Что делать: я не был в восторге от её «Восхождения». Удивительная проза Василия Быкова была перенесена в кино опять-таки мощно и сурово. Быковское «всепонимание», правда, ушло из неё. Но появилась определённость. Скупой и чистый по краскам, фильм был неоспорим по позиции, дышал Ларисиными бескомпромиссностью и максимализмом. Лента была точна по всем параметрам. Если бы не привкус истерии. Если бы не откровенные религиозные ассоциации, не очевидная апелляция к христианской даже не этике, но атрибутике. Мне показалось, что с такими категориями не справиться намёками, надо быть или строже или полногласнее.

Я и сказал всё это, зная, что с ней не могу быть неискренним. Сказал, вероятно, косноязыко. Она не стала спорить, отрицательно покачала головой...

Неужели обиделась?

Прости, Лариса...

---------------------

* Он и был кино. Леонид Гуревич. Драматург, критик, педагог. Составители: Евгений Голынкин, Инна Демежко, Сима Березанская. изд. Аврора, С-П., 2021

Добавить комментарий