Публикация и комментарии Ирины Роскиной

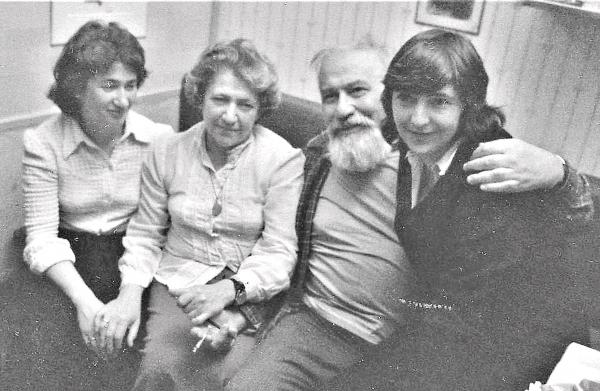

В ноябре 1980 года литературовед-германист, писатель, правозащитник Лев Копелев (1912-1997) и его жена филолог-американист, переводчица Раиса Орлова (1918-1989) были вынуждены покинуть СССР. В Москве оставались родные и множество друзей. Копелевы были людьми яркими, друзей притягивающими. Из-за границы Копелевы многим писали, в частности, литературоведу Наталье Александровне Роскиной (1927-1989). Автографы публикуемых писем Л.З. Копелева и Р.Д. Орловой к Н.А. Роскиной хранятся в РГАЛИ в фонде Н.А. Роскиной; автографы писем Н.А. Роскиной - в архивном фонде «Л.3. Копелев – Р.Д. Орлова» - Forschungsstelle Osteuropa, Universität Bremen.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

От Копелевых Н.А. Роскиной

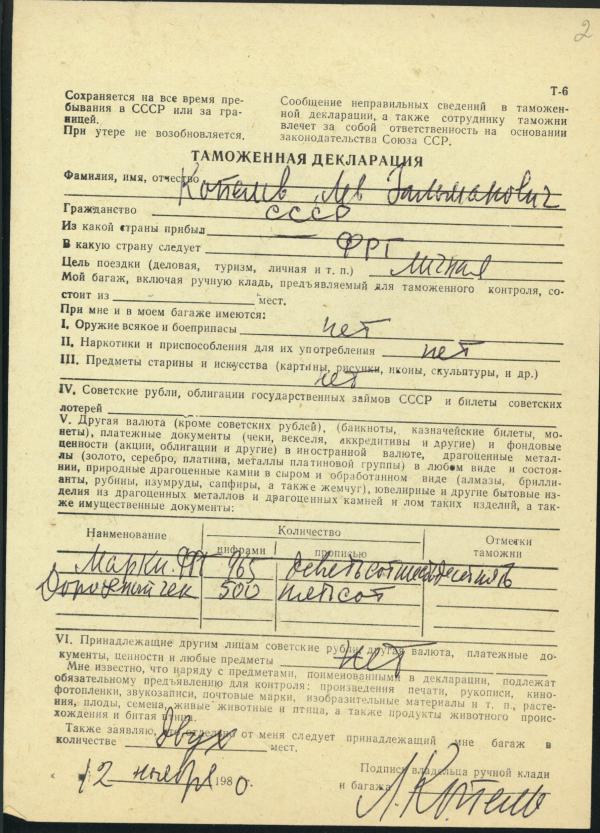

12 ноября 1980

[Написано на черновике таможенного бланка. Курсивом приводится текст, пропечатанный на бланке, а прямым шрифтом то, что вставлено от руки.]

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Фамилия, имя, отчество Копелев Лев Зальманович

Гражданство СССР

Из какой страны прибыл СССР

В какую страну следует ФРГ

Цель поездки (деловая, туризм, личная и т.п.) Личная

Мой багаж, включая ручную кладь, предъявляемый для таможенного контроля, состоит из двух мест.

При мне и в моем багаже имеются:

I. Оружие всякое и боеприпасы Нет

II. Наркотики и приспособления для их употребления Нет

III. Предметы старины и искусства (картины, рисунки, иконы, скульптуры и др. ) Нет

IV. Советские рубли

V. Другая валюта Марки ФРГ 965 Девятьсот шестьдесят пять

Дорожный чек 500 Пятьсот

Багаж... в количестве двух мест

Принадлежащий другим лицам <...> любые предметы Нет

12 ноября 1980

ЛКопелев

Наташенька, ты прелесть.

12.XI.80

ЛКопелев

Наташенька, спасибо, родная.

РОрлова

От Н.А. Роскиной Копелевым

28 января 1981

Милые мои, дорогие! Весь мир о вас думает, и я в этом мире тоже где-то не на последнем месте... Конечно, больно смотреть на слезы ваших самых близких, Люси[1], Светки[2][3], но, ей-богу, могло быть легко такое, от чего слез было бы куда больше[4]. Вообще мне кажется, что чувство у всех тут двойное: с одной стороны жуткая скука, пустота, оскудение – с другой стороны облегчение, спад того многолетнего напряжения, которое могла разрешиться убийством и чем угодно. А теперь у меня одна мысль: надо жить долго, долго жить и вам и нам, а тогда – увидимся обязательно, помяните мое слово. А вы должны мне верить, так как я ни одной минуты не верила в возвращение после этой поездки[5], а значит, зарекомендовала себя в ваших глазах как человек трезвый, разумный, лишенный иллюзий (какая я и есть с раннего детства). Теперь же я заклинаю вас не воспринимать происшедшее как трагическую неожиданность, а воспринимать как избавление от страшной опасности и как освобождение от пут (ибо Лев, лишенный возможности сказать слово о Сахарове[6], так сказать, «не смотрелся», и все вместе выглядело бредово и гораздо больше похоже на сумасшедший дом, чем сейчас). Берегите себя, дорогие, именно в смысле здоровья и долголетия, которое оказалось так необходимо в наших условиях!

А кстати: ведь вы, наверное, получите гражданство ФРГ[7]? Вот Гитлеру бы рассказать, во что Германия превратится, он бы удавился от злости.

О себе не могу сообщить ничего интересного. Сейчас я на бюллетене[8] – представьте себе, по депрессии, обычному спутнику рака […].

Был у меня Барабанов[9], хотел написать Струве[10], что издать полностью дневник Суворина для него (Струве) честь (!!!) и что он (Барабанов) готов написать предисловие; но с другой стороны, тут некоторые умоляют меня не делать этого, так как я могу причинить неприятности Волковой[11]. Хотя условия работы в архиве изменились чудовищно, стали похоже на 19 век, когда попасть в архив можно было только по особому распоряжению директора библиотеки или по царскому разрешению. Для того, чтобы получить материалы, надо принести отношение от издательства, что книга стоит в плане выпуска, а отношения из Союза писателей, к примеру, мало. Так что уж тут Волкова? Но говорят, что все же надо ее беречь, она хоть не антисемитка и не хамка.

Была я на похоронах Надежды Яковлевны[12]. Отпевание произвело на меня огромное впечатление. Да, это не не коммунальные услуги, которые оказывает Литфонд[13]. Изумительно пел хор. Этот хор потом пел и у могилы, причем зажженные свечи стояли прямо среди живых цветов, что было неописуемо красиво, и Иру спросили какие-то простые старушки: «Это что, святую хоронят?» Можете себе представить, какое бешенство вызвал этот рассказ у Эммы Григорьевны[14], она вопила: «Значит, надо оболгать полмира, чтобы тебя назвали святой?!!!»

Там же были и Маэль Фейнберг с Саней[15]. Маэль поскользнулась и упала, ударившись головой. Саня сказал: «Ну как же это ты, мамусик...» А чере две недели в писательском доме на проспекте Мира разыгралась такая драма: Саня со своей женой-мингрелкой (бывшей женой сына Маевского[16]) поссорившись с матерью на тему раздела библиотеки Ильи Львовича и их 70-метровой квартиры, истязали Маэль, связали ей руки телефонным шнуром, сломали два ребра, а когда появилась милиция, вызванная Мстиславом Козьминым[17], Саня кинулся убегать через окно и свалившись со второго этажа, покалечился до смерти (умер наутро в больнице). Все трое, видимо, не вполне нормальные люди. Эта трагедия потрясла всех. Когда-то меня с Маэль познакомила Лидия Корнеевна[18], тогда любившая и меня, и Маэль, но потом разлюбившая как Маэль (сначала), так и меня.

Звонила мне Сара Бабенышева[19] – по поводу того, что прочитала мои воспоминания о Заболоцком (в журнале)[20]. Очень хвалила. На мой вопрос о ее новостях неохотно ответила, что их нет...

30 декабря хоронили Верочку Острогорскую[21]. Похороны были ужасно трудные – ехали из дому далеко-далеко в морг, а потом еще дальше – в новый крематорий[22]. Дома Юра[23] не захотел никого собирать и просто разошлись. В гробу она была неузнаваемая – во-первых, парик (все волосы вылезли от химии), во-вторых, цвт лица желто-серый, в-третьих, все черты как-то исказились, хотя умерла она во сне, ничего не почувствовав (а впрочем – кто это знает?). Народу было немало, но удивляло отсутствие, к примеру, Трифонова с Олей[24], да бог с ними...

Раечка, я читала в Вашем письме к Инне[25], что Вы прочитали роман Гроссмана[26], я по этому поводу пишу Ефиму[27], прошу Вас, если нетрудно, ему переслать, меня этот роман потряс и я счастлива, что и Вас тоже (как Вы успели так быстро прочитать такую громадину?), сейчас даю ее Инне, вернее, даю предыдущее[28], а то она успела забыть начисто все содержание, кто-кто. Ефим-благодетель прислал мне, дай ему бог здоровья.

Милые мои, как часто иду и думаю – вот мелькнет длинная дубленка на стройной фигурке или же короткая дубленка на огромной фигуре, но увы, многих я тут уже не вижу, кто создавал нам настоящую жизнь и заплатил за это...

Целую крепко, крепко, Ира присоединяется.

Любящая НРоскина

От Н.А. Роскиной Копелевым

10 марта 1981

Дорогие! По просьбе Жени Пинской[29] и Гриши Померанца[30] посылаю Вам гришину речь – они мечтают, что ее где-нибудь напечатают[31]. (Кстати, телеграмму вашу Женя получила, благодарит). Итак, еще одни похороны за эту тяжелую зиму. Первую речь в крематории сказал Аникст[32], это было немножко бесцветно, в особенности по сравнению с Гришей[33], но все же тепло и симпатично, вообще он очень верный друг, в этом все мы уже давно успели убедиться. Потом дома, на поминках, он хорошо сказал. Народу были толпы, как при выносе из дому, так и в крематории, и дома – но, конечно, обращало на себя внимание, что большинство было моего возраста, то есть тех поколений, кому он еще читал курс, а молодежи было меньше, чем могло бы быть. Помню, как в 56 году я встретилась с ним у Н.Я. Мандельштам и познакомилась уже не как студентка, а как взрослая; он был только из лагеря и сказал мне, что не жалеет о том, что его не взяли обратно в университет, так как он больше не мог бы лгать студентам («я и при Сталине-то говорил так, что они опускали глаза...» - да, я это отлично помню!) Гриша рассказывал, что когда они начали свои философские беседы, еще до войны, Пинский развивал ему такой марксизм, что Гриша спросил: «С такими взглядами, почему же вы не в партии?» И он ответил, что во время коллективизации был в деревне... Умер от метастазов в мозг, сорок один день лежал уже совсем обездвиженный, почти без речи и т.д.

Сегодня я видела страшный сон, длинный, сюжетный – смысл его был тот, что Войновича[34] уговорили вернуться и убили, и я на его похоронах. Я думаю, сон этот у меня возник из-за того, что я видела Софью Ханановну[35], которая мне сказала, что до нее долетел слух, будто вы хлопочете о возвращении[36]. Боже вас упаси от этого безумства. Может быть, мое письмо, в котором я пишу – вот видела того-то, была там-то – ранит вас своей невозможностью увидеть то же самое, но вокруг вас жизнь, нормальная и гуманная, а вокруг нас мертвечина и депрессия, а то и похуже кое-что.

Если будете общаться с Ефимом Григорьевичем[37], то, пожалуйста, ему скажите, что я получила его записочку, посланную на Лидию Корнеевну[38], но не получила тех пяти экземпляров моей книжки[39], о высылке которых он в этой записочке меня извещает еще в начале января. Прошел год, а я так и не получила ни хрена, обидно, хочется же дарить... надписывать... словом, упиваться, авторством.

Из книжных новостей – вышел двухтомник Цветаевой[40], очень хорошо составленный Саакянц[41], комментарий ее замечательный. Членам Союза ее уже не в лавке[42] распределяют, а выше. Я купила за 60 р. Вышел мифологический словарь[43], говорят, что из всего, что когда-либо издавало изд-во Энциклопедия, это самое лучшее, там и Запад и Восток, и античность; но пока не достала. Еще пользуется успехом «Золотая ветвь»[44] - история религий и мистических учений, тоже удалось только полюбоваться. В общем, вы же знаете, что тут много хорошего, но только это хорошее недоступно, зато плохое доступно каждому и каждый его хлебает. Может, мне и грешно бранить эту жизнь, в которой остались ваши дети (да и сама я на бюллетене и хлебаю из Литфонда), но что поделаешь, если на ум ничего другое не идет, как чертыхать ее... Вот и с Инной[45] на днях говорили, что мы с ней в этом смысле одинаковы – выключились из жизни и воспринимаем ее как какую-то настоящую чертовню.

О вас много знаю, но чего-то внешнего, вроде встречи с Крайским[46] в театре, конечно, весьма эффектная сцена, но хочется больше про ваше душевное состояние.

Я чувствую себя неважно, вылезти из депрессии не могу, хотя принимаю массу лекарств. Всю жизнь я считала Пинского безумцем, а вот теперь принимаю все его лекарства (Женя отдала целый мешок), да еще в больших дозах, и безо всякого толку, видимо, нужно их сменить, жду Дашевского[47], который в отпуске.

Масса людей спрашивает о вас, кланяется, конкретно вот Софья Хан<ановна>, Юра Дружников[48], Данины, Рунины[49]. А также множество совершенно неизвестных вам людей, которые за вас болеют. И всем тут чрезвычайно нравится Люся[50], мне в том числе – такая умная, ироничная, обаятельная. Мы мечтаем, чтобы она подольше тут пожила со своей собакой – я с ней частенько прогуливаюсь. Мне кажется, их гнать не будут, никто не настроен агрессивно, думаю, что и деньги отдадут[51]. (Конечно, план Левы, что она переведет пай на себя, произвел обалденное впечатление – нет, Леву, видно, уже ничто не научит практическому разуму, если уж и Кант не научил).

Неожиданно скоропостижно умер актер Олег Даль[52]. Инфаркт у Евстигнеева[53]. Тяжелый инфаркт у Коли Котрелева[54] – в сорок-то лет! И при четырех детях. Жена Азадовского[55] получила полтора года, а на днях будет суд над ним, но обвинение, вопреки ранее ходящим слухам, только в хранении наркотиков, и он тоже не получит более полутора лет. Так сказал его адвокат.

Напишите, что вам хочется? Ну, из реального, а то еще Лева скажет, перевести пай на Люсю, а это не в моей власти.

Крепко целую.

Любящая Роскина

От Н.А. Роскиной Копелевым

28 апреля 1981

Дорогая Рая! Если мои письма интересны вам, то это для меня отрада, ведь это лишь малая компенсация того, что вы давали нам тут, весь наш уровень жизни был иным – по насыщенности, по обилию информации, чтения, бесед и пр. Сколько мы этим цинично пользовались – стыдно вспомнить, а вместе с тем иногда же все же и стеснялись тоже, а это уже утрачено безвозвратно... Что же касается меня лично, то я после вашего отъезда просто рухнула. Причин много – полное истощение всех физических и душевных сил накапливалось, конечно, годами, да и генетически я дохлая; но ваш отъезд, представьте, отразился на мне больше, чем я ждала. Ощущение того, что больше нет защиты, не к кому бежать, что все, все кончилось, и если начнется что-то плохое, то теперь уж оно рухнет на меня. Ходила ко мне тут Инна Лисн<янская>[56] - брала и возвращала Гроссмана[57] – и говорит, что вызывали печатавшихся в «Континенте» и в «Вестнике» («Время и мы» будто бы пока нет)[58], но так все темнила, не называла имен, не называла даже места, куда вызывали, якобы дала слово, в общем тот род сообщений, который я ненавижу (волнуйтесь, подробности письмом). Про Гроссмана она сказала «потрясающе», однако книгу мне истрепала до того, что она развалилась; другие говорили «скучно», «допотопно», «нехудожественно», зато возвращали в аккуратном виде. Вот и выбираю теперь, кто мне ближе по духу.

«Я чувствую сумерки во всем моем существе, и все впечатления доходят до меня, как звуки удаляющейся музыки. Хорошо или плохо, но я чувствую, что я достаточно жил», - пишет Тютчев своей жене в 1866 г. Значит ли это, что сумерки во всем? Вправе ли я переносить свое ощущение на моральную обстановку вокруг? Увы, боюсь, что да, да и мои сумерки вряд ли так страшно углубились бы... Вспоминаю и Ваши попытки сформулировать свой отход (диссиденты узки, люблю внуков и проч. и проч.) – ведь по сути дела это было то же самое истощение, общее истощение, а не личная усталость.

Счастлива я, что Вы перестали воспринимать Европу сквозь призму своего «крушения». В юности у меня было стихотворение со строкой «и капли слез качают мирозданье» (впрочем, может быть, я откуда-то ее сперла). Ой, милая Рая, сколько раз мы все тут представляли ваши слезы и плакали с вами. Но, как говорится, «делайте конец». Совершенно ясно, что постепенно все дети так или иначе к вам перекатятся (вот когда вы особенно начнете ценить мою готовность писать вам подробно).

Острота про Шостаковича «Невозвращение Максима»[59] - дошла уже до Парижа?

Я ничего не делаю по работе, а занимаюсь тем, что вкладываю свои сбережения в ценные вещи. Инне[60] я вообще даже не рассказываю про это, настолько у нее нет ни денег, ни подобных интересов, а Эмме Григорьевне[61] рассказываю, чтобы побесить ее. Ира в отчаянии от моего оскудения умственного и сберкассного, но я думаю, что я делала неглупо (учитывая полную неспособность к умственному труду – ведь не зря же мне три месяца подряд давали больничный). Да, кстати, напишите, имели ли успех подарки[62] – или вы совсем не соображали в те дни? Это я к тому, что быть может от вас пойдут еще подобные запросы, так прошу их направлять ко мне.

Одному приятелю я сказала: «У меня в жизни были три страсти. В молодости любовь, потом научное и литературное творчество, потом – в старости – серебро. Он ответил: «Примерно так же говорил о себе Россини. У него было три ярких впечатления. Первое – когда он услышал игру Паганини. Второе – когда его собственная опера (забыла, какая[63]) провалилась. И третья – когда был пикник на море и жареная пулярка упала в воду».

Большое спасибо за хлопоты о моем Суворине. Я, возможно, пошлю свою статью о дневнике[64], если бог даст силы написать ее. (Частично она написана, но надо в другом ракурсе). Для этого нужно ожить физически и нравственно, поверить, что еще что-то кому-то интересно. Но пересылать дневник целиком, пожалуй, все же не буду по ряду причин: качество публикаций низкое; боюсь навредить Волковой[65], последнему порядочному человеку в московских и ленинградских архивах; боюсь, новой угрозы себе. Да, боюсь, боюсь! Я готова признаться вам, что какую-то долю моего теперешнего депрессивного состояния следует отнести за счет зажатого страха. Я ждала реакции (да ведь и кто знает, она могла же быть) на выход книги[66], и вот теперь, когда год уже миновал, я осознала это и призналась в этом себе. А ваш отъезд усилил это чувство, как смерть родителей снимает преграду между нами и смертью...

Читаю мало и неохотно. Впрочем, сегодня прочитала 4 номер «Нового мира», в котором Инна Гофф[67] подробно разбирает вопрос об отношениях Чехова с Авиловой. Воображаю, какую рожу корчит Чехов на Новодевичьем, но так как туда не пускают[68], мы этого не видим. Переживает и пережевывает Гофф общеизвестные вещи (письма, мемуары, за исключением дневника Авиловой, которого раньше не знали и в котором нет речи о Чехове, ибо его мог прочитать муж). Послушайте, это же обалдеть! Значит, так. Есть ли Бог на небеси – этого в «Новом мире» обсуждать нельзя. Есть ли творог в нашей молочной - этого тоже обсуждать нельзя. А вот какие нюансы были в отношениях Чехова с Авиловой – это чудно, это как раз для нашего журнала, дорогая Инна Анатольевна, как тонко вы все это поняли. Кстати, эта Анатольевна звонила мне, нудила по телефону часа два, и я честно сказала ей свое мнение: если бы Чехов и Авилова нормально трахнулись, как все порядочные люди, все было бы в порядке. И умора, что отражение моего высказывания я нашла в журнале, но, разумеется, сказано так, что дочери детей членов правительства могут читать и не развратиться.

Еще, по-моему, не было письма, в котором я не описывала бы вам чьи-нибудь похороны. Теперь – Трифонов. Умер он точно так же, как Левка Гинзбург[69], врач шел на камень, а нашел рак, а на вскрытии уже выяснилось, что рак был и во второй почке. Оля[70] всегда была неслыханная врунья, патологическая, и вот она наплела Данину, что якобы уже летом в Париже было известно, что у него рак, что он обречен, что она дала себе слово никому не говорить, одна носила в себе тайну и проч. и проч. Наш доверчивый добряк (с Левой[71] могла бы быть история в этом роде) взял, да и брякнул все это вслух на панихиде на кладбище. И вот дикий скандал: во-первых, как она могла скрыть от родной дочери[72], во-вторых, где же были врачи, отпускавшие его не только в Париж, но и в Пицунду, в-третьих, всякие денежные склоки. Если бы не эта мерзкая деталь, то похороны были достойные, народу было (именно не литературного, читательского) множество. Данин сказал еще: «А не побояться ли нам слова «гений»? Это взбесило всех присутствующих членов СП, и на обратном пути некоторые не скрывали своего благородного гнева. А честно говоря, лучшие вещи Трифонова ничуть не хуже не лучших (но и не худших) вещей Чехова, и вся разница в том, что с Авиловой он бы переспал за милую душу.

Когда уезжал Володя Войн<ович>, он спрашивал, нет ли поручений. Я сказала, что не против получить хоть что-то за книжку, ведь она же явно очень хорошо разошлась, ну пусть хоть дубленку или кожанку пришлют, пока что – ни ответа, ни привета. А между тем в Ленинграде посадили какого-то историка, печатавшегося в загранке, за то, что он получил гонорар какими-то магнитофонами. Я, конечно, не жду, что мне прямо угрожает лесоповал, но все же если это будет делаться, то поконспиративнее.

Ефим прислал мне на Л.К.[73] записочку, что наконец-то может выслать мне 5 экз. моей книги, но до меня дошла одна лишь записочка, а книги нет как нет, хотя он пишет именно, что посылает все вместе. Не Л.К. же ее зажилила! Просто бог знает что происходит. И это, кстати, тоже один из симптомов общего развала, дезорганизации, опустошения.

Что слышно про Сережу Дедюлина[74]? Как хочется, чтобы ему было хорошо!

О приговоре Кости Азадовского вы, конечно, уже знаете. На суде он был похудевший, осунувшийся, его тюкнули по голове так, что было сотрясение мозга (только не пойму, кто тюкнул, надзиратель или уголовник); все это, конечно, очень действует на нервы читателей Инны Гофф […].

Сегодня заходила Сашенька Раскина[75], но, увлеченная созданием детского праздника по случаю рождения дочери[76], не могла сесть за письмо, а просто просила всех целовать, кланяться, передать лучшие чувства. У них все в порядке и Кот[77] тоже нормализуется после своей тяжелейшей истории с переломом ноги. Их жизнь какая-то естественная, не так деформировавшаяся, как у других. Они продолжают наслаждаться играми, устраивать детство детям и прочее.

С еврейцами плохо:[78] вызовы совершенно не доходят, а продления перестали принимать, и вот эта категория людей, так близко связанная с всей интеллигенций двух столиц, тоже оказывает свое мрачное действие на общую психику.

Мое письмо адресовано Рае, Леве, Ефиму, - упоминаю это потому, что Ефим сетует на мое молчание, хочет переписываться открытой почтой. Предлагает больше кодировать, а дело доходило до того, что иногда я в его письмах понимала половину (это при том, что они были очень коротенькие); мне же некоторые друзья давали строгача за то только лишь, что я в письмах к нему упоминала об их болезнях. Получалась форменная ахинея. Нет, уж лучше длинно и откровенно, закрытыми путями, пока они у нас еще есть. (Боюсь, что ненадолго).

Письмо мое мрачное, еврейское, в следующий раз постараюсь написать веселее.

Ира делает попытки перехода на другую работу[79]. Это связано с обращением к таким лицам, что вам стало бы тошно при одном... не имени, а только инициалах. Кё фер?[80]

Целуем, обнимаем, любим, вспоминаем, жалеем, надеемся и... простите, очень завидуем.

Ваша НР

[1] Люся - Валерия Давыдовна Медвинская (урожд. Либерзон, 1924-2002), сестра Р.Д. Орловой. Подробнее написала мне о ней дочь Раисы Давыдовны, Мария Николаевна Орлова (род. 1945), математик, ставшая биографом Л.З. Копелева и Р.Д. Орловой и членом правления Форума им. Льва Копелева (Lew Kopelew Forum), находящегося в Кельне. Валерия Давыдовна «закончила английский факультет ИнЯз, преподавала английский язык в школе, потом в МГУ на юридическом фак-те. После смерти мужа в 1998 году уехала в Германию, жила в Кельне. Две ее дочери Ирина (1955 г.р.) и Марина (1947 г.р.) тоже живут в Кельне. Люся очень много печатала для Льва, и подруги ее тоже печатали и перепечатывали (после правки) бесконечные варианты его книг, рукописи которых нельзя было дать простой машинистке. Мама ее очень любила и Лев тоже. Ее близкие друзья - Лев и Марина Шемилиовичи - стали близкими друзьями и мамы с Левой, и были долго "семейными врачами" для всех родных. По любому поводу им звонили».

[3] Света - Светлана Леонидовна Иванова (род. 1940), дочь Р.Д. Орловой от первого брака, жена лингвиста В.В. Иванова, с 1990-х гг. живет в США.

[4] Через много лет кто-то говорил, что Копелев просил разрешения на выезд из-за болезни жены – это совершенно не так. Л.З. Копелев и Р.Д. Орлова уезжали в Германию, поскольку оставаться в Москве им было опасно. Угрозы, которые Копелевы получали от КГБ, были вполне реальными. Я хорошо помню черное лицо моей мамы, вернувшейся как-то от Копелевых. Раисе Давыдовне позвонили по телефону и мужской голос сказал с насмешкой, что труп ее мужа валяется на углу – это было предостережение.

В отличие от определенной части диссидентов, Копелевы были противниками эмиграции. Они считали, что борьба за права советского человека должна осуществляться внутри страны. Друг Копелевых литературовед Е.Г. Эткинд (о нем будет ниже) так сформулировал взгляды противников отъезда в письме к зятю, попавшем в самиздат под названием “Воззвание к молодым евреям, уезжающим в Израиль”: «Зачем вам чужая свобода? Что с того, что вы сможете на площади перед Капитолием провозглашать лозунги? Ведь вы и теперь можете выйти на Красную площадь и требовать свободы для Анджелы Дэвис. Оттого, что вы воспользуетесь чужими демократическими свободами, у вас дома не введут многопартийной системы и не вернут из ссылки Павла Литвинова.” (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/1/azadovsk.html).

[5] Поездка по приглашению Г. Белля оформлялась на ограниченный срок «с исследовательскими целями для работы в архивах». Конечно, не одна только Н.А. Роскина считала, что Копелевых обратно в СССР не впустят, однако многим хотелось верить в их возвращение. Копелев писал потом: «Мы оба не хотели эмигрировать. Но я надеялся, рассчитывал, убеждал себя и Раю, что если нам разрешат поехать в гости к Беллю или по приглашению Дармштадтской Академии, то должны будут разрешить и вернуться. И для таких расчетов были основания. Когда весной 1980 года Эгон Бар, представитель с.-д. партии (тогда правящей) приехал в очередной раз в Москву, он сказал мне, что ему обещали: если в Германии я не буду выступать на политические темы, то через год-два могу вернуться. И я понадеялся на здравый смысл властей: ведь они бы на это время избавились от одного из настырных инакомыслящих, а я кончил бы книгу о докторе Гаазе и работу «Гете и театр», многое повидал бы, часть написанного оставил бы там на сохранение. Когда в ОВИРе нам сказали, что визу предоставят не на два года, как мы просили, а на год, я обрадовался: это ограничение подтверждало мои оптимистические прогнозы. «Неужели вы не хотите уехать?» – так меня спрашивали множество раз и московские, и зарубежные знакомые, приятели, корреспонденты… «Хочу не уехать, а поездить. Очень хочу, но только с обратным билетом». И мы действительно улетели из Москвы с обратными билетами: Франкфурт – Москва, 12 ноября 1981 года…» (Лев Копелев, Раиса Орлова. «Мы жили в Москве» www.imwerden.info/belousenko/books/kopelev/kopelev_orlova_moskva.htm ). Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1981 о лишении Р.Д. Орловой и Л.З. Копелева советского гражданства был для них неожиданностью.

[6] Л.З. Копелев многократно выступал в защиту А.Д. Сахарова. См., например, заметки В. Корнилова «Бурная и парадоксальная жизнь Льва Копелева»: “Все больше друзей попадали в лагерь, и мы с Копелевым продолжали подписывать письма в их защиту. А в начале 1977 года в очередной раз сгустились тучи над А. Д. Сахаровым, и тогда мы с Львом обратились к главам государств и правительств ведущих стран мира с призывом защитить академика. Это письмо мы составили вместе: он написал шесть страниц, а я сократил их до одной; но что куда важней – вместе его подписали. Реакция властей последовала мгновенно и была одинаковой. И его и меня исключили из Союза писателей, а вскоре вызвали в КГБ. Но вот его и моя реакции на этот вызов были разными. Получив повестку, я явился на Лубянку, где в течение нескольких часов меня выспрашивали, от кого я получал те или иные самиздатские книги и т. д. Я не отвечал и был доволен собой. Через несколько дней такую же повестку получил Копелев, и тут я понял, кто есть кто. К этому времени телефон у Копелева был отключен, и он пришел ко мне позвонить на Лубянку. До сих пор жалею, что не записал тот разговор! Лева был обаятелен, прост и одновременно величественен. Он сказал лубянскому собеседнику, что явиться к нему не может, поскольку такой приход противоречил бы нравственным правилам, которые он, Лев Копелев, изложил в своей изданной на Западе книге «Вера в слово».– Я надеюсь, вы читали ее? – спросил Копелев. Телефонный собеседник ответил, что не читал. – Прочтите, – сказал Копелев, – это расширит ваш кругозор." (http://www.lechaim.ru/ARHIV/113/kornilov.htm). Естественно, и находясь за границей, Л.З. Копелев не переставал думать об А.Д. Сахарове, который в тот момент находился в ссылке в г. Горьком и прямо просил Копелева помочь, если не ему лично, то его родственникам (см., например, письмо А.Д. Сахарова от 9 октября 1981 - http://magazines.russ.ru/vestnik/2002/4/kopel.html).

[7] Копелевы получили гражданство ФРГ в мае 1981 г., а паспорта и удостоверения в конце июня.

[8] Бюллетень «по болезни» членам Союза писателей, не состоящим в штате каких-либо учреждений, и литераторам, членам групкомов при разных издательствах оплачивал Литературный фонд (официальное название «Общество для пособия нуждающимся литераторам и учёным»). Н.А. Роскина состояла членом групкома при Гослитиздате. Членство в групкоме, помимо получения денег по бюллетеню (из расчета гонорарного заработка в предыдущие годы), давало и некоторые дугие блага (не говоря уж о преимуществах, даваемых членством в Союзе). Например, помощь по организации похорон, право на путевки в Дома творчества, получение некоторых продуктов. В тяжелые по продовольственному обеспечению страны восьмидесятые годы члены Союза писателей и групкомов получали еженедельные продовольственные пакеты – «заказы»: мороженая курица, банка консервированного зеленого горошка, банка майонеза, пачка печенья Юбилейное, ну, и еще по мелочи. А главное - членство в групкоме было необходимо, чтобы иметь справку о своем социальном лице, то есть чтобы тебя не сочли тунеядцем.

[9] Евгений Викторович Барабанов (род. 1943), историк русской философии и литературы.

[10] Никита Алексеевич Струве (1931-2016), французский русист, издатель и переводчик. Н.А. Струве возглавлял в Париже русскоязычное европейское издательство «YMCA-Press». Через посредничество Е.Г. Эткинда в 1980 г. в этом издательстве была опубликована мемуарная книга Н.А. Роскиной «Четыре главы» (см. http://www.vtoraya-literatura.com/publ_1000.html). С конца 1970-х гг. Н.А. Роскина работала над прочтением и комментированием дневника известного журналиста и издателя А.С. Суворина (1834-1912). Единственное имевшееся в то время издание «Дневника» (редакция, предисловие и примечания Мих.Кричевского. М.; Пг., 1923) не отражало всей ценности его содержания, так как многие записи были опущены или прочитаны ошибочно. По разным причинам – в основном цензурным – публикация постоянно откладывалась и осуществилась только после смерти Н.А. Роскиной (Дневник Алексея Сергеевича Суворина. Текстологическая расшифровка Н. А. Роскиной, подготовка текста Д. Рейфилда и О. Е. Макаровой. М.: Изд-во Независимая газета, 1999). В переписке с Копелевыми обсуждаются разные возможности издания «Дневника А.С. Суворина» за границей и предположительные последствия такого шага. Эти темы затронуты также в переписке Е.Г. Эткинда с Н.А. Роскиной – см. Ефим Эткинд: переписка за четверть века. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012.

[11] Наталья Борисовна Волкова (р.1924), филолог, в то время директор ЦГАЛИ.

[12] Надежда Яковлевна Мандельштам (1899-1980), вдова поэта Осипа Мандельштама, была похоронена 2 января 1981 г. на Старо-Кунцевском кладбище, после отпевания по православному обряду.

[13] См. прим. №7.

[14] Эмма Григорьевна Герштейн (1903-2002), литературовед, смолоду дружила с Мандельштамами и с А.А. Ахматовой. О ее крайне критическом отношении к «Второй книге» Н.Я. Мандельштам см. в книге: Э.Г. Герштейн «Мемуары». СПб.: Инапресс, 1998

[15] Маэль Исаевна Фейнберг-Самойлова (1925-1994), литературовед, вдова пушкиниста Ильи Львовича Фейнберга (1905-1979), и их сын, филолог Александр Ильич Фейнберг (1947-1980).

[16] Видимо, речь идет о дипломате Викторе Васильевиче Маевском и его сыне Евгении (род. 1944).

[17] Мстислав Борисович Козьмин (род. 1920), литературный критик, в 1979-88 гг. главный редактор журнала «Вопросы литературы».

[18] Об отношениях Н.А. Роскиной с Лидией Корнеевной Чуковской (1907-1996) см. в комментариях к их переписке, опубликованной на https://www.chayka.org/node/7713.

[19] Сарра Эммануиловна Бабенышева (1910-2007), литератор, в 1970-е годы сотрудница Фонда помощи политзаключенным и их семьям, мать диссидента Александра Бабенышева, была близкой подругой Р.Д. Орловой.

[20] Воспоминания Н.А. Роскиной о Н.А. Заболоцком были напечатаны в журнале «Время и мы» №48.

[21] Вера Давыдовна Острогорская (ум. 1980), редактор издательства «Советский писатель», приятельница и соседка Копелевых и Н.А. Роскиной по писательским домам у метро «Аэропорт».

[22] Николо-Архангельский крематорий, открытый в 1973 г.

[23] Юра – Юрий Михайлович Острогорский (род. 1947), сын В.Д. Острогорской, врач.

[24] В.Д. Острогорская дружила с писателем Ю.В. Трифоновым (1925-1981) , с его последней женой Ольгой Мирошниченко (род. 1938) и сама по себе и через друга и редактора Ю.В. Трифонова Софьей Дмитриевной Разумовской (ум. 1981), женой писателя Даниила Семеновича Данина (1914-2000). Это был один «круг».

[25] Инна Густавовна Варламова (1923-1990), писательница и переводчица, с 1970-х гг. стала «подписанткой», то есть подписала несколько писем в защиту диссидентов, после чего ее перестали печатать. Она близко подружилась с Копелевыми и была в курсе всех их дел, тем более что после переезда Копелевых в дом 29 из дома 21 они оказались в одном подъезде. До переезда Копелевы жили на первом этаже , что было для них опасно см. в книге Л.З. Копелев и Р.Д. Орлова «Мы жили в Москве»: «В 1976 году в нашей квартире на первом этаже дважды разбили окна. В первый раз это произошло через несколько дней после того, как в соседнем доме «неизвестные» проломили голову Константину Богатыреву» (цитируется по http://coollib.net/b/27149/read).

[26] Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

[27] Ефим Григорьевич Эткинд (1918-1999), филолог, историк литературы, теоретик перевода. В 1960-1970-х годах – диссидент. С 1974 г. жил в Париже. С Копелевыми Эткинд дружил издавна, во время войны они вместе работали пропагандистами на фронте (см.http://www.lechaim.ru/arhiv/113/kornilov.htm). В письмах Е.Г. Эткинду (см. Из переписки Е. Г. Эткинда с Н. А. Роскиной / Комм. И. В. Роскиной и А. А. Раскиной. Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры, III/4, СПб. : Эрмитаж, 2001. Стр. 321-[398]) Н.А. Роскина часто упоминает Копелевых. Там же Н.А. Роскина подробно благодарит Е.Г. Эткинда за то, что ему удалось издать роман В. Гроссмана. Например в письме Е.Г. Эткинду от 28 января 1981 г. Роскина пишет: «Спасибо Вам и кроме спасибо еще и низкий поклон за то, что Вы сделали для издания этой книги». (Эткинд и большую текстологическую работу провел и буквально пробил книгу в печать – многие издатели считали, что роман слишком длинный). Н.А. Роскина высоко оценила роман «Жизнь и судьба», а кроме того к В.С. Гроссману у нее было личное отношение: Василий Семенович дружил с ее отцом и был одним из немногих, кто считал нужным проявлять заботу о дочери погибшего на фронте друга.

[28] Роман В. Гроссмана «За правое дело».

[29] Евгения Михайловна Лысенко (1919-2005), переводчица, вдова литературоведа и философа, диссидента Леонида Ефимовича Пинского (1906-1981).

[30] Григорий Соломонович Померанц (1918-2013), философ, диссидент, публицист.

[31] Речь Г.С. Померанца на похоронах Л.Е. Пинского была опубликована в парижском журнале «Синтаксис» (№9, 1981 – в том же номере впервые по-русски, в переводе Е.Г. Эткинда, опубликована беседа Л.З. Копелева и Г. Белля «Почему мы стреляли друг в друга?»). Г.С. Померанц говорит о трагической судьбе Л.Е. Пинского, о его страсти к правде и попытках постичь Господа разумом. В книге «Мы жили в Москве» Копелев говорит: «Мой старый друг Леонид Ефимович Пинский, философ, литературовед, бескорыстный покровитель молодых поэтов и художников, самозабвенный собиратель, изготовитель и распространитель всяческого самиздата...». Дома у Пинского (он жил в тех же писательских домах у метро Аэропорт, в доме №25) проводились регулярные встречи, где обсуждались вопросы философии, литературы, искусства и общественной жизни. В работе этих семинаров принимал участие и Г.С. Померанц. Считается, что именно Пинский ввел в обиход слова «диссидент» и «диссидентство» как обозначение сообщества инакомыслящих (см. А. Ю. Даниэль. «Диссидентство: культура, ускользающая от определений?»: «По устному сообщению Александра Гинзбурга, приоритет в изобретении слова «диссидент» принадлежит не иностранным корреспондентам, а писателю Л. Е. Пинскому, человеку, который хотя и не участвовал активно в диссидентской деятельности, по несомненно является одним из духовных отцов диссидентства — во всяком случае, многие известные диссиденты относили его к своей «референтной группе». Слово «диссидент» Пинский употреблял исключительно в ироническом контексте.» (http://ec-dejavu.ru/d-2/Dissident.html). Сейчас это сообщество представляется довольно однородным. Однако тогда в инакомыслии было много разных аспектов. Копелевы, посещавшие встречи у Пинского и как слушатели и как выступающие, считали необходимым отмежеваться от ярлыка: «Многие из тех, кто придерживается иных взглядов, кто становится приверженцем какой-либо религии, идеологии, участвует в комитетах, редколлегиях, группах и др., внушают мне глубокое уважение, симпатию, некоторые вызывают восхищение… Но я хочу жить по-своему и могу состоять лишь в таких организациях, которые, подобно ПЕН-клубу, предполагают неограниченную индивидуальную свободу, разномыслие, исходя из того, что все независимые друг от друга участники согласны между собой в самых общих принципах и никто никому не начальник… У нас понятие «диссидент» приобрело почти партийную определенность. Таковы уж, видно, традиции… Универсальность этого понятия, как его толкуют многие инкоры и, конечно же, власти, по-моему, ложна… Недавно я выбросил в мусорную корзину послание некой группы «бывших политзаключенных», которые злобно поносят «либеральную интеллигентщину-образованщину», призывают к борьбе против «сахаровщины». Сегодня я убежден, что в России, подчеркиваю, именно в России, так как не решаюсь судить о других частях нашей империи, любой нелегальной, подпольной или даже полулегальной оппозиционной группе почти неизбежно угрожает заражение БЕСОВЩИНОЙ и вульгарнейшим провокаторством. Иногда я слышу возражения, что все же польза от оппозиционной деятельности перевешивает вред, причиняемый такими попутными явлениями. Ссылаются на пример большевиков, которые победили, несмотря на бесовский фанатизм Ленина и на всех провокаторов. Но я думаю, что побеждали они не столько вопреки, сколько благодаря своей бесовской природе. И «спасибо за такую победу!» Другие возражающие полагают, что сила добра, заключенного в нашем диссидентстве, преодолеет в конечном счете бесовщину и мрак будет оттеснен светом. Готов согласиться с этим… Но главное для меня все же в том, что не только злые бесы, но и самые добрые, самые благородные деятели, претендующие на то, что именно они «знают, как надо», убежденные в своем праве руководить, предписывать, настойчиво советовать, указывать, призывать под знамена, мне совершенно противопоказаны. Как правило, подписываю только такие коллективные письма, которые защищают конкретных людей или содержат конкретные предложения (например, политическая амнистия, отмена смертной казни, возвращение крымских татар на родину и др.). …И если окажусь за рубежом… то надеюсь жить и поступать именно так, как живу и поступаю здесь, оставаясь предельно свободным и неподвластным никому, кроме своей совести…» (см. «Мы жили в Москве»).

[32] В предисловии к книге Л.Е. Пинского «Магистральный сюжет» ( М.: Советский писатель, 1989) А.А. Аникст пишет: «Я не встречал за всю мою жизнь такого огромного, поразительного интеллекта, как у Пинского, хотя всегда старался дружить с теми, кого считал умнее себя».

[33] Сравни с воспоминаниями П. Нерлера: «Сегодня хоронили Пинского, прощались с Пинским. И в квартире в 12 часов, и в крематории (Донском) было много народу. Леонид Ефимович в гробу был очень красив, только губы искусаны (умирал он, говорят, в страшной агонии - у него был рак легких). На двух рисунках, изображающих его в гробу и уже висящих на стене его кабинета (как я себя корю, что откладывал и откладывал свою просьбу о встрече с ним!), он даже как бы силился, что ли, приподнять в гробу голову. «Блаженны умершие» - это была его первая фраза в нашу первую встречу. «Воистину блаженны». В крематории говорили только два человека - Аникст и Г. С. П. Оба говорили хорошо и от сердца, но оба по-разному и о разном. Аникст - поставленным голосом, немного риторически, нет, ораторски - подводил итог значению Пинского-ученого и доблестям Пинского-ученого. Для него Пинский не только литературовед, но еще и - сквозь литературоведение - еще и философ. Для Померанца (он говорил тише, человечнее - волнуясь и волнуя) этих «не только» и «еще и» не существует. Пинский для него - мыслитель, причем религиозный мыслитель, достигший стадии «томления по томлению». Во-вторых, Пинский для него еврей и в этой связи, поэтому (вот что интересно!) правдоборец. Он говорил об исконной тяге еврейского народа к правде, о борьбе за это. Да, еще меня поразила мысль Г. С. П. о разговоре каждого со смертью: хотя бы минутном». http://www.lechaim.ru/ARHIV/253/nerler.htm

[34] Владимир Николаевич Войнович (род. 1932), писатель. С конца 1960-х принимал участие в правозащитной деятельности, в ноябре 1980 был выслан из СССР и в начале 1981 лишен гражданства. В 1990-м году, восстановив гражданство, вернулся в СССР.

[35] Софья Ханановна Минц – секретарь А.Т. Твардовского в журнале «Новый мир».

Софья Ханановна с семьей жила на Красноармейской в доме 25. Кажется, они эмигрировали в США.

[36] Это были ложные слухи.

[37] Е.Г. Эткинд.

[38] Л.К. Чуковская.

[39] Мемуарной книжки Н.А. Роскиной «Четыре главы» (Париж, YMCA-Press, 1980).

[40] М. Цветаева «Сочинения в двух томах». Москва, Художественная литература, 1980.

[41] Анна Александровна Саакянц (1932-2002), литературовед, специалист по творчеству М. Цветаевой.

[42] О создании и первых годах работы Книжной лавки писателей см. воспоминания М.А. Осоргина в журнале "Наше наследие", 1989, №6 (публикация С. Шумихина ) http://az.lib.ru/o/osorgin_m_a/text_0100.shtml. Примечательно, что Осоргин рассказывает, что «каждый человек, пришедший с улицы, мог купить [в Книжной лавке] книгу без разрешения». В наше время многие книги продавались там только по предъявлении членского билета Союза писателей, а иногда и этого мандата было недостаточно.

[43] Мифологический словарь - энциклопедия Мифы народов мира. Москва: изд-во Советская энциклопедия, 1980.

[44] Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Пер. с англ. М. К. Рыклина. - Москва: Политиздат, 1980.

[45] Инна Варламова – см. выше.

[46] Бруно Крайский (1911-1990), австрийский государственный деятель, в 1970-1983 гг. федеральный канцлер. Встреча с ним была потом описана в книге Л.З. Копелева и Р.Д. Орловой «Мы жили в Кельне» (Фортуна Лимитед, 2003, стр. 48): «Мы сидели рядом с Крайским. Он заговорил: «Вы меня не знаете, а я Вас знаю, я – Крайский». Об отношении Крайского к Копелеву при их последующей встрече на конференции см. в письме Л.З. Копелева к М. Орловой от 24 мая 1982 года в ее публикации писем Л.З. Копелева и Р.Д. Орловой в журнале «Знамя» №4, 2012 - http://magazines.russ.ru/znamia/2012/4/ko10.html

[47] Игорь Яковлевич Дашевский, врач-психотерапевт в поликлинике Литфонда.

[48] Юрий Ильич Дружников (1933-2008), писатель, диссидент. До 1987 г. «сидел в отказе» (то есть ему не давали разрешения на выезд). В эмиграции опубликовал несколько книг, над которыми работал еще в Москве. Ю.И. Дружников ценил свою дружбу с Н.А. Роскиной, в частности, неизменно тепло и уважительно вспоминал, что именно она ввела его в дом к В.С. Гроссману. Только сейчас я заметила, что неоднократно перепечатываемый мемуарный отрывок Дружникова, многолетнего члена редколлегии нью-йоркского журнала "Время и мы", впервые был опубликован в первом (самом первом) номере журнала «Чайка» в 2001 г.

[49] Борис Михайлович Рунин (1912-1994), литературный критик, публицист, его жена Анна Дмитриевна Мельман (1916-1984), переводчица и редактор (литературный псевдоним Анна Дмитриева). Рунин и Данин (см. выше) подружились еще во время Великой Отечественной войны, когда служили, вместе с отцом Н.А. Роскиной, в московском писательском ополчении. Рунин тепло вспоминает А.И. Роскина, как и других не вернувшихся с войны, в очерке «Писательская рота» («Новый мир», 1985, №3). С середины 1960-х гг. Данины, Рунины и Н.А. Роскина стали соседями по дому 27 на Красноармейской улице.

[50] Сестра Р.Д. Орловой, см. прим. №1.

[51] По уставу кооператива «Советский писатель» (наверное, единому для всех кооперативов) в случае убывания (проще говоря, в случае смерти) ответственного съемщика наследник имел право пользоваться квартирой в течение шести месяцев, после чего он должен был сдать ее в кооператив и получить пай, то есть уплаченные за квартиру деньги за вычетом амортизации. Если наследниками оставались члены семьи убывшего, с ним проживавшие, то квартира (лицевой счет вместе с паем) переводилась на них, и они могли продолжать жить там. Наследники, не проживавшие с убывшим и не принадлежавшие к писательской братии, в наш кооператив обычно не принимались. А уж в случае лишения гражданства – случае уникальном и беспримерном – предполагать такую возможность было наивно.

[52] Олег Иванович Даль (1941-1981), актер.

[53] Евгений Александрович Евстигнеев (1926-1992), актер.

[54] Николай Всеволодович Котрелев (род. 1941), филолог, переводчик.

[55] Константин Маркович Азадовский (род. 1941), филолог, германист. В 1980 г. против него и его жены Светланы КГБ сфабриковало обвинение, по которому он отбыл два года в лагере в Магаданской области. Азадовский был знаком с Копелевым с начала 1960-х гг. и обычно бывал у них, приезжая из Ленинграда в Москву. После лишения гражданства Копелев сделал заявление, транслировавшееся по радио «Немецкая волна» и опубликованное в газете «Русская мысль» (19 февраля 1981), где говорил, в частности, о несправедливом осуждении Азадовского – См. также письмо Р.Д. Орловой от 12 октября 1981. Впоследствии Азадовский неоднократно писал и рассказывал о Л.З. Копелеве (см. например, http://echo.msk.ru/programs/time/883196-echo/).

[56] Инна Львовна Лиснянская (1928-2014), поэтесса.

[57] То есть книгу В. Гроссмана «Жизнь и судьба» (Lausanne, L’Age d’Homme, 1980).

[58] «Континент», «Вестник русского христианского движения», «Время и мы» - эмигрантские журналы, чтение их в СССР грозило неприятностями, не говоря уж о печатании в них.

[59] Максим Шостакович, дирижер и пианист, сын композитора Дмитрия Шостаковича, в 1981 г. не вернулся из ФРГ, где был на гастролях. Обыгрывается название известного советского художественного фильма «Возвращение Максима» («Ленфильм», 1937 г., режиссёры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг) о рабочем-революционере Максиме.

[60] И.Г. Варламовой.

[61] Э.Г. Герштейн.

[62] Перед своим отъездом Копелевы попросили Роскину купить им мелочей для подарков за границей.

[63] «Севильский цирюльник».

[64] Эта статья – «Дневник Суворина как архивный документ» - была напечатана уже после смерти Н.А. Роскиной в журнале «Новое литературное обозрение» (1995, № 15. - С. 130-136).

[65] См. выше.

[66] То есть на публикацию за границей книги «Четыре главы» (Париж : YMCA-press, 1980).

[67] Повесть писательницы Инны Анатольевны Гофф (1928-1991) «Двух голосов перекличка: [о взаимоотношениях А. П. Чехова и Л. А. Авиловой]».

[68] В конце 1970-х-начале 1980-х гг. кладбище было закрыто на реконструкцию. О памятнике Чехову на Новодевичьем кладбище см. публикацию http://www.ng.ru/archivematerials/2010-01-01/44_memorial.html.

[69] Лев Владимирович Гинзбург (1921-1980), переводчик (в основном с немецкого) и публицист, автор ряда антифашистских статей.

[70] Ольга Романовна Трифонова (урожд. Мирошниченко) – см. выше.

[71] Имеется в виду Л.З. Копелев.

[72] Ольга Юрьевна Трифонова (в замуж.Тангян; род. 1951), дочь писателя Ю.В. Трифонова, филолог, живет в Дюссельдорфе (Германия). Ее воспоминания о семье печатались в журнале «Чайка».

[73] Л.К. Чуковская.

[74] Сергей Владимирович Дедюлин (род. 1950), литератор. Занимался историей самиздата, составлял его биобиблиографический словарь. Участвовал в выпуске сборников «Память». В 1981 эмигрировал во Францию, работал в редакции газеты «Русская мысль».

[75] Александра Александровна Раскина (род. 1942), лингвист, переводчик, автор мемуарных очерков. С 1991 г. живет в США. Копелевы знали Сашу Раскину с детства, так как дружили еще с ее родителями, писателями Фридой Абрамовной Вигдоровой (1915-1965) и Александром Борисовичем Раскиным (1914-1971).

[76] Дочь А.А. Раскиной и ее мужа математика Александра Дмитриевича Вентцеля (род. 1937) Анна (род. 1967).

[77] Елена Сергеевна Вентцель (1907-2002), математик и писатель (под псевдонимом И. Грекова). Мать А. Д. Вентцеля. Кот – ее домашнее прозвище.

[78] «В начале 1980-х гг. политика советских властей в отношении евреев изменилась, число разрешений на выезд сократилось (1980 г. - 21,5 тыс., 1981 г. - 9,5 тыс., 1982 г. - 2,7 тыс.)» - это данные из Электронной Еврейской энциклопедии - http://www.eleven.co.il/article/11732.

[79] Я работала в Госфильмофонде СССР, находящемся за городом, дорога ежедневно занимала четыре часа. Попытки перехода на работу в Москве не увенчались успехом.

[80] Ке фер - от французского que faire – что делать.

Добавить комментарий