Трудно найти в нашем кинематографе другого настолько разностороннего его создателя и участника. Тодоровский начинал как оператор, потом стал режиссёром со своей неповторимой манерой (не имея специального образования, а может быть именно поэтому). Кроме того, он сам писал для многих своих фильмов сценарии, а для некоторых ещё и музыку. Так что не было в кино творческой специальности, которую Пётр Ефимович не освоил на профессиональном уровне. Поэтому у меня было достаточно оснований назвать очерк «Он сам и был Кинематограф!»

Однажды мне довелось пообщаться с ним лично. Не смею считать это знакомством, но впечатление от той встречи осталось до сих пор, хотя прошло несколько десятков лет. Но сначала – немного воспоминаний.

Первая половина шестидесятых была уникальным временем. Мы завидовали москвичам, имеющим возможность побывать на поэтических вечерах в Политехническом и слушать Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулину и других кумиров.

Песни, впоследствии названные «бардовскими», мы слушали из магнитофонов. Качество этих записей было, как правило, ниже среднего – подобным авторам залы и, тем более, студии звукозаписи тогда не предоставлялись, т. к. официальные руководители культуры при их упоминании брезгливо поджимали губы или делали строгое лицо. А ведь среди таких песен были замечательные!

Очень коротко и фрагментарно перечислю только несколько настоящих жемчужин этого пласта песенной и поэтической культуры, звучавшие в те годы: «Облака» и «Старательский вальсок» («Промолчи – попадёшь в первачи») А. Галича, «Ты у меня одна» Ю. Визбора, «Где мои 17 лет – на Большом Каретном» и «Братские могилы» В. Высоцкого», «Город» Ю. Кукина». Когда мы пели эти и другие искренние песни, теплели глаза.

Но даже на фоне этих замечательных песен особые чувства вызывали песни Булата Окуджавы – они были необычными, не похожими на другие.

И вдруг (это было в 63-м или в 64-м) мы узнаём, что он приехал на Одесскую киностудию для работы над сценарием, какое-то время будет в нашем городе и – самое главное – где-то уже выступал!

Естественно, мы стали выяснять, где и когда можно будет его послушать – ведь впечатление от исполнения «вживую» несравнимо с вызываемым магнитофонной записью. Конечно, никаких концертов ему не разрешили, но позволили несколько «встреч со зрителями». Стало известно, что очередная пройдёт в клубе Политехнического института; конечно, мы использовали свои возможности и туда попали.

Несмотря на то, что аудитория была в основном молодёжной, а значит – эмоциональной, во время исполнения песен стояла буквально благоговейная тишина, и только после окончания каждой из них зал буквально взрывался аплодисментами. А автор воспринимал их немного отстранённо; если они были долгими – скупым жестом давал это понять и пел следующую.

За давностью лет я, конечно, не смогу вспомнить большинство из них – ведь концерт длился, как мне кажется, около часа. Но впечатление от нескольких песен было, по-видимому, настолько сильным, что помню его до сих пор.

Когда Окуджава негромко пел:

…повзрослели они до поры,

на пороге едва помаячили

и ушли, за солдатом – солдат...

До свидания, мальчики!

Мальчики,

Постарайтесь вернуться назад...,

– у женщин глаза становились влажными, да и у нас стоял предательский комок в горле: ведь практически у каждого на фронте погибли близкие, и прошедшие с тех пор двадцать лет, оказывается, боль не уменьшили.

Слушая о полночном троллейбусе, плывущем по Москве, так хотелось подпеть одновременно с исполнителем хорошо знакомые всем нам слова:

Когда мне невмочь пересилить беду,

когда подступает отчаянье,

я в синий троллейбус сажусь на ходу,

в последний, в случайный…

– но никто этого себе не позволил, чтобы нарушить хрупкую атмосферу, установившуюся в зале.

Когда Булат Шалвович практически без выражения, чуть ли не безучастно, положив гитару на поставленную на стул и согнутую в колене ногу, в конце очередной песни произнёс (именно произнёс, а не спел):

По Смоленской дороге метель в лицо в лицо.

Всё нас из дому гонят дела, дела, дела.

Может, будь понадежнее рук твоих кольцо,

покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге – леса, леса, леса.

По Смоленской дороге столбы гудят, гудят.

На дорогу Смоленскую, как твои глаза,

две холодных звезды голубых глядят, глядят,

– пауза перед аплодисментами была большей, чем обычно; зрители подсознательно чувствовали, что за услышанным, возможно, стоит что-то очень личное, и нужно воспринять это очень бережно.

Вместе с Окуджавой на сцене периодически появлялся второй участник вечера – небольшого роста человек с доброй улыбкой. Булат Шалвович представил его:

– Пётр Ефимович Тодоровский, режиссёр и мой соавтор по сценарию фильма, снимающегося сейчас на вашей киностудии.

Это имя тогда нам ещё ничего не говорило.

Тодоровский иногда подыгрывал Окуджаве на гитаре, а иногда, давая ему отдохнуть, брал внимание зала на себя и немного рассказывал о будущем фильме.

После окончания вечера аплодисменты долго не смолкали.

Когда публика разошлась, устроители вечера попросили выступавших спуститься в зал и немного задержаться. Около них сразу собралась небольшая группа людей, в числе которых были и мы – ведь устроители были моими знакомыми, сотрудниками родного Политеха, который я окончил всего за 5–6 лет до этого.

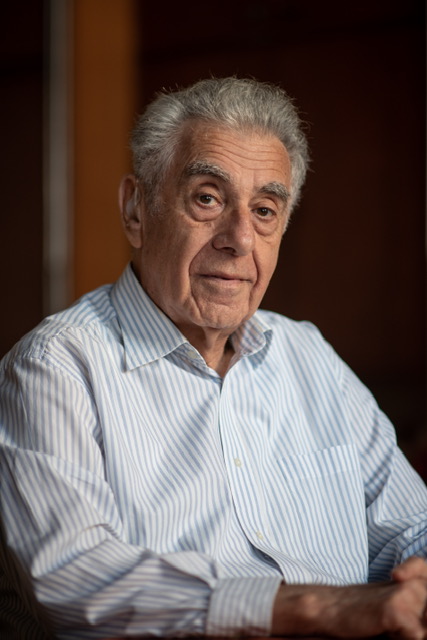

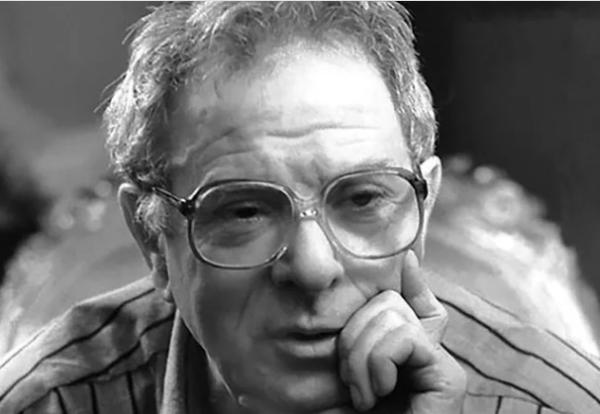

Чувствовалось, что Окуджава был утомлён – он вежливо принимал благодарности и лаконично отвечал на вопросы. А Тодоровский делал это с удовольствием, легко, с юмором, порой иронично и очень по-доброму. Привлекали его живые глаза и непринуждённая реакция на слова собеседника, как будто он общается с хорошо знакомым ему человеком. Содержание разговора было, видимо, не оригинальным, но мягкая манера общения Пётра Ефимовича мне запомнилась.

Конечно, эту недолгую встречу назвать знакомством было бы преувеличением, но нам тогда почему-то так казалось…

Из каждых ста человек 1921–1925 годов рождения, воевавших на фронтах Отечественной войны, выжили и не стали полными инвалидами всего трое. Герою этого очерка посчастливилось быть одним из них.

Он родился 26 августа 1925г. в городке Бобринец Кировоградской (ныне Кропивницкой) области Украины. До войны отец Петра, Ефим Гильевич, работал учителем труда в школе; мать, Розалия Цалевна, вела домашнее хозяйство. Самой старшей из их детей была Раиса, затем появился сын Илья, а самым младшим стал Пётр.

Детство он запомнил, как время безрадостное; особенно тяжелым был голод 1933 года. «Мы с моим старшим братом и сестрой, – писал Пётр Ефимович, – ходили по сараям и искали использованные веники, отмывали их до белизны, нарезали мелко и варили суп.

Когда мне не было ещё и восьми лет, я видел одну из самых страшных картин в своей жизни: у забора сидела женщина, вся одежда нараспашку, ребра торчат, жара стояла жуткая, а на коленях у неё лежала девочка в демисезонном пальто и белой косынке, завязанной на голове. Непонятно – мёртвая или живая, а мать сидит, безучастно смотрит вперед и ест крысу, жадно впиваясь в неё зубами. Для меня это был апофеоз голода и ужаса».

В июне 1941 г. мирная жизнь кончилась. «Война! Война! Немцы напали!» – рыдала Розалия Цалевна. Старший брат Петра уже служил на границе, и она материнским чутьём и жизненным опытом понимала, что теряет своего старшего сына… Что и произошло – Илья погиб в январе 1942 г. в Новгородской области.

Когда нацисты выбросили рядом с городом десант, люди бросились бежать, не успев собрать пожитки. Толпы беженцев попадали под авианалёты. Тётя Петра вместе с мужем и детьми погибли под гусеницами немецкого танка, а дедушку и бабушку, оставшихся в Бобринце, немцы расстреляли.

Каким-то чудом семья Тодоровских добралась до Сталинграда, где Пётр вместе с отцом устроились разгрузчиками угля на местную электростанцию. Когда немцы начали бомбить и Сталинград, им снова пришлось бежать. Почти два года Пётр работал в одном из колхозов Саратовской области.

В 1943 г. его отправили в Саратовское пехотное училище – для ускоренной подготовки офицеров 9 классов школы было достаточно. За месяц до окончания его взвод послали пилить дрова для училища на острове посреди Волги. Вернувшись обратно, курсанты узнали, что всех, кто с ними учился, отправили на Курскую дугу, почти все там погибли.

В училище у Петра были два лучших друга – детдомовец Юра Никитин и Сергей Иванов из Астрахани. Они спали рядом на нарах и на фронт младшими лейтенантами пошли вместе.

Пётр добирался на фронт больше месяца – эшелон сутками простаивал на запасных путях, пропуская поезда с с боеприпасами и вооружением. Выданный в училище сухой паек был давно съеден. Чтобы не умереть с голоду, пришлось продать запасное бельё, запасные портянки, запасные носки, а потом и шинель – ведь было ещё тепло…

На передовой свежеиспеченный командир взвода вскоре попал под сильный артиллерийский обстрел. Когда смог отдышаться в окопе, его начало трясти не только от стресса, но и от холода – окоп сырой, а он по-прежнему был в одной гимнастёрке.

Выручил бывалый сержант, который по возрасту мог быть его отцом: «Вы ж так околеете, товарищ младший лейтенант…». Они проползли в немецкий окоп. Там стоял высокий усатый солдат, его голова склонилась на сложенные на бруствере кулаки. Он был мертв… Так Пётр впервые оказался рядом с убитым. Они с трудом стянули с него совсем новую шинель. Сержант встряхнул её, соскоблил ножом запёкшуюся на спине кровь и, протянув Петру, сказал: «Носите на здоровье!».

Он надел шинель. По́лы висели почти до земли, кисти рук прятались в длинных рукавах. Всё это было тут же сержантом обрезано с помощью того же ножа. В этой шинели Пётр дошел до Вислы. Там однажды его увидел командир полка: «Это что за чучело?!», и лейтенанту выдали новенькую русскую шинель. А до этого никто на это не обращал внимания.

Хотя и было такое поверье, что если носишь вещи с убитого, то обязательно погибнешь, в этом случае ему просто повезло – больше полугода был цел, а ранило и контузило уже в той, другой шинели… Тяжёлый снаряд разорвался рядом, его ранило; кроме того, он лишился слуха – левым ухом совсем ничего не слышал.

Командир пехотного взвода – самая «убиваемая» категория фронтовиков: он должен бежать впереди своих солдат и кричать «Вперёд! В атаку! За мной!». Но сначала надо было поднять их из окопа, который в эти минуты кажется самым желанным в эти минуты местом на Земле, и заставить подставить себя под огонь врага.

Трудно было не только это – солдаты намного старше, и найти общий язык с ними, заслужить их уважение, подчинить себе непросто. Но Пётру это удалось – он не ругался, не кричал, всегда заступался за них перед начальством.

Однажды солдаты разожгли ночью маленький костерок, чтобы что-то подогреть. А тут – командир полка идёт со свитой, и они увидели дымок. Огонь ночью, да ещё перед наступлением! Непорядок! Утром началась атака, в которой Пётр успешно корректировал под огнём стрельбу артиллерии, и его представили к ордену Богдана Хмельницкого – очень высокая награда для младшего лейтенанта. Но командир полка на этом представлении написал: «Отказать за топку печей в обороне». А ведь тот огонёк был совсем маленький …

Тодоровский дошел до Эльбы, был контужен, ещё раз ранен, награжден орденами Отечественной войны І и ІІ степени, несколькими медалями.

Последний военный день он описывал так: «Непрерывный огонь шёл, голову невозможно было поднять. Немцы поставили зенитные орудия – и вовсю по нам… И вдруг всё затихло – это было так непривычно и так странно… Мы даже вначале не понимали, что это реально или так кажется – увидели зеленую траву и голубое небо. Мы не думали в тот момент о том, что мы выжили, нет, мы просто впали в оцепенение. Потом сбросили вонючие сапоги, вонючие портянки, завалились в траву, и кто-то сказал: «Всё! Просьба не беспокоить!»

Мой друг Сережа Иванов уснул мгновенно, а на палец его ноги вдруг сел мотылёк… Палец вздрагивал – мотылек на секунды взлетал, но потом садился обратно. И так снова и снова. Я не спал и как заворожённый смотрел на это. Где-то уже пиликала гармошка. И вдруг я понял – война закончилась. И это было такое чувство…»

Они не предполагали тогда, что одновременно с наступлением мира закончилась привычная фронтовая жизнь. В ней всё было подчинено одной мысли «или меня, или я» – ведь каждый мог быть в любой момент убит. Поэтому они не задумывались о еде – ротный старшина её притащит даже под немецким огнём; об одежде – ходили в форме, даже в телогрейках; о крыше над головой – в наступлении было не до неё, в обороне было достаточно землянки…

В том аду они были, как ни странно, свободными. А что им могло сделать начальство? Ровесник Тодоровского, прекрасный поэт Давид Самойлов, тоже прошедший войну, через двадцать лет написал:

Ведь из наших сорока

Было лишь четыре года,

Где прекрасная свобода

Нам, как смерть, была близка.

Вернувшись из Германии, несколько лет служил в небольшом гарнизоне под Костромой – молодых офицеров, особенно неженатых, увольняли тогда из армии неохотно. Но Пётр оставаться в армии не хотел и просил об увольнении в запас.

После демобилизации пошел на полгода работать на завод стеклотары. Одновременно учился в десятом классе вечерней школы. «После войны и пяти лет службы в затерянном среди лесов гарнизоне учеба давалась трудно, – вспоминал Тодоровский. – И дрова приходилось разгружать на станции, и подрабатывать в фотостудии».

После получения аттестата надо было определиться, чем заниматься в будущей жизни, получить образование.

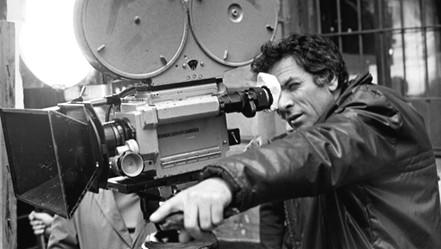

У Тодоровского ещё на фронте появилась мечта снимать кино. «Когда я впервые увидел, – рассказывал он, – живого кинооператора, был поражен тем, что он снимает наши лица – лица мальчишек, которые через час-другой пойдут в бой и, возможно, не вернутся назад. Помню, подумал тогда: какая удивительная и прекрасная профессия! Нас не будет, а чьи-то дети и внуки узнают, что происходило на самом деле. Тогда я и «заболел» кино».

Молодой человек в гимнастёрке с тёмными пятнами под споротыми офицерскими погонами поступил в 1949 г. во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на операторский факультет, в мастерскую известного кинооператора Б. И. Волчека.

После окончания в 1954 г. начал работать в Кишинёве.

Затем Пётр перешёл на Одесскую киностудию, где вскоре стал профессионалом. Там он как оператор снял ставшие широко известными фильмы – знаменитую хуциевскую «Весну на Заречной улице», трогательный фильм с Василием Шукшиным «Два Фёдора», картину об осаждённой Одессе «Жажда» и ряд других.

А потом ему стало тесно в операторских рамках, захотелось снимать «своё кино», и он ушёл в режиссуру. Помог его близкий друг Григорий Поженян, написавший сценарий фильма «Никогда» и захотевший, чтобы Тодоровский снял его не только как оператор, но и как режиссёр. Вот что об этом он рассказывал сам Пётр: «Гриша полетел в Киев к министру, на коленях читал стихи, сочинил про этого министра поэму. И тот подписал. У меня не было режиссерского образования, одна интуиция. Я всегда держался на её запахе, на первом ощущении».

Но этот фильм был лишь «пробой пера» – тогда он работал вместе с другим режиссёром В. Дьяченко, а значит – не был полностью самостоятельным.

Его настоящим режиссёрским дебютом стал фильм «Верность» (во время работы над которым я познакомился с ним). Основой его сценария была повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр» на военную тему. Сценарий фильма про войну и про любовь эти два фронтовика написали вместе.

Фильм родился в память о фронтовом друге Тодоровского Юре Никитине – сироте, детдомовце, светлом человеке, погибшем от снайперской пули. На фронт они пришли младшими лейтенантами и держались друг друга до конца войны. Юра Никитин погиб уже в Германии – попал под снайперскую пулю. Пётр и третий их друг Сергей его похоронили.

«Эта была такая смерть… – рассказывал Пётр Ефимович. – Понимаете, когда убивают кого-то в бою, а ты бежишь рядом, то пробегаешь дальше, и тебя это практически не касается… Тебя тоже могут убить в любую секунду, это такая жизнь на войне – не возникает чувства потери. А когда убивают твоего друга, чувство потери возникает …»

Замечательный парень был Юра Никитин – добрый, умный, музыкальный, играл на трубе в детдомовском оркестре. Он ещё не познал любви, не познал женщину. Ушел из жизни в девятнадцать лет – ему исполнилось бы двадцать в сентябре сорок пятого, а погиб он в феврале.

Свой первый фильм «Верность» Тодоровский сделал в память о нём и назвал его героя именем друга.

Действие фильма начинается в ноябре 1943 г. и продолжается в 1944 г. Десятиклассник Юра Никитин, узнав о гибели отца, рвался на фронт, но стал курсантом пехотного училища. Как-то он и его друг случайно попали в гости к девушке Зое (её сыграла молодая Галина Польских, а капитана Ивана Терентьевича – Евгений Евстигнеев). Никитин и Зоя полюбили друг друга.

Вскоре курсантов, поднятых по тревоге, досрочно отправили на фронт. На полустанке их эшелон останавливается. На параллельной колее – санитарный поезд. И вот на полянке начинаются танцы. Молодые ребята танцуют под аккордеон с такими же молоденькими медсестричками и санитарками. Счастливые лица, в какие-то минуты кажется, что войны нет …

Но тут звучит команда «По вагонам!». А дальше – передовая, и после артиллерийской подготовки они идут в свою первую атаку. Во время этого боя фильм останавливается. И всё…

В фильме много от биографии обоих его создателей; может, именно поэтому в нем нет ни одного фальшивого кадра.

Картина получилась и, по сути, стала пропуском его автора в большое кино.

Первый вариант сценария был готов к осени 1963 г. Но кинематографическое начальство, без решения которого нельзя было начинать съёмки, лучше фронтовиков знало, что и как должно быть в фильме о войне. Их не устраивало, что основное внимание авторов сосредоточено на жертвах войны, а не на «самоотверженном поведении советских людей, благодаря которому и была одержана великая историческая победа нашего народа над фашизмом». Молодые офицеры в нём «живут скудным духовным пайком», и вообще сценарий «неверно осмыслен в философском отношении» (это всё – цитаты из рецензий на сценарий).

Лишь в июне 1964 г. его наконец запустили в работу, а закончились съёмки в середине 1965 г.

Одним из операторов был молодой выпускник ВГИКа Вадим Костроменко. Он рассказывал, как непросто снимался фильм: «Съемки велись в Саратове зимой. А в начале марта выяснилось, что отснятая пленка оказалась бракованной. Вся работа насмарку, время было упущено – снег к тому времени растаял. Положение казалось безнадёжным, и я от отчаяния готов был проститься с жизнью. Но Пётр обнял меня и сказал: «Не война, переживем». И действительно, с помощи соли, пены и алебастра фильм спасли…»

На Венецианском кинофестивале 1965 г. фильм получил приз «За лучший дебют». Известие об этом стало событием в культурной жизни Одессы. Репортаж в областной молодежной газете был снабжён остроумной иллюстрацией – по знаменитой Потемкинской лестнице поднимается к Приморскому бульвару Венецианский Лев – награда фестиваля.

Одесская журналистка Белла Кердман вспоминала, что однажды «Агентство Печати «Новости» заказало ей статью для газеты «Moscow News» об успешных сорокалетних одесситах. В ту пору это был как раз возраст Петра Тодоровского. Познакомилась она с ним раньше на какой-то дружеской вечеринке. Они тогда славно посидели и почти сразу стали общаться на «ты», обойдясь без брудершафта. Петр говорил мало, но пел, аккомпанируя себе на гитаре, много и хорошо, в основном Окуджаву. «Меня удивило, – писала она через много лет, – что он среди нас – самый старший по возрасту, т. к. выглядел новый знакомый вполне нашим ровесником».

Первая режиссерская работа Тодоровского на «Мосфильме», поначалу была положена на полку, как «идеологически невыдержанная». Это был знаменитый «Фокусник» (1967) с Зиновием Гердтом в главной роли, который позже с восторгом приняли зрители.

После этого Тодоровский в 1969 г. поставил на «Мосфильме» мелодраму «Городской романс» (в ней он снова был не только режиссёром, но и сценаристом). В 1970 г. дебютировал как актер, сыграв одну из главных ролей в фильме Марлена Хуциева «Был месяц май» по рассказу «Почем фунт лиха» Григория Бакланова.

Однажды на улице Тодоровский случайно увидел, как невеста нервно ждала у загса опаздывающего жениха. На этом был построен сюжет фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), который он поставил как режиссёр. В этой картине о любви и выстраданном счастье снимались Людмила Гурченко, Сергей Шакуров, Евгений Евстигнеев.

Жених, судовой механик, за полчаса до регистрации брака вступился за незнакомую женщину, после чего двое пристававших к ней оказались в больнице, а он – в милиции.

Действие картины охватывает всего один день из жизни героини, настроение которой колеблется между разочарованием, отчаянием и надеждой. Зрители видят и других претендентов, но 38-летняя женщина вновь полюбила, и ей нужен только Гаврилов.

Премьеру назначили на 8 марта, ведь этот фильм о любви и выстраданном счастье рассказывал практически о каждой второй женской судьбе тех лет.

Сюжет фильма «Военно-полевой роман» (1983) родился из жизни самого Тодоровского. Когда-то в годы войны Пётр был страстно влюблен в юную фронтовую жену командира батальона. Он не решился признаться девушке в чувствах, но с восторгом любовался её хорошеньким личиком и блестящими волосами. Чужая женщина стала для него лучиком надежды в военные дни.

Прошли годы, он успел позабыть её, но однажды, будучи студентом ВГИКа, как-то зимним промозглым днем шел мимо ЦУМа и вдруг услыхал до боли знакомый, с хрипотцой, смех.

«Обернулся, – вспоминал Пётр Ефимович. – У стены универмага в телогрейке, в перчатках без пальцев продавала пирожки возлюбленная нашего комбата. Рядом на ящике сидела озябшая, замотанная в какие-то платки девочка. Я долго стоял и не мог оторвать взгляд. Что произошло с ней, красавицей, фронтовой королевой? Почему жизнь так изменила её? Шли годы, а воспоминание о той встрече не давало покоя».

Из этих горьких воспоминаний о военном лихолетье и сложном послевоенном времени впоследствии родился прекрасный фильм. Но приступить к съёмкам Тодоровский смог лишь спустя 30 лет после той судьбоносной встречи у ЦУМа.

Сценарий был готов, но ни одна студия не хотела связываться с такой неудобной историей: снова неустроенность, снова коммуналки и вечная беспросветная тоска – да кому они нужны? Согласились только на Одесской киностудии.

Наталья Андрейченко в роли Любы играет как бы две разные судьбы. В военном прологе – женщину, абсолютно, даже бесстыдно счастливую, любящую и любимую. Правда, любовь была коротка – мужественный комбат погиб в бою.

А в начале пятидесятых она побита жизнью, истерзана послевоенным бытом. Потухший взгляд, грубовато-вульгарная напускная бойкость разбитной продавщицы в рваном полушубке. Потом – та же самая женщина, но воспрянувшая, переродившаяся из-за происшедшего с ней чуда – встречи с Александром, когда-то безнадежно любившим её на фронте.

А он женат на утончённой и немного смешной в своем вежливом педантизме школьной учительнице Вере – блестящая работа Инны Чуриковой, которая на Берлинском кинофестиваля была награждена «Серебряным медведем» за лучшую женскую роль. Эту роль Тодоровский писал именно для неё, другой исполнительницы не представлял. Режиссер разрешал актрисе импровизировать и добавлять краски в образ – например, рассказывать от лица Веры те сны, что видела накануне сама Чурикова.

Саша разрывается между двумя женщинами – неожиданно встреченной юношеской любовью и давно любящей его женщиной, между любовью и чувством долга. В конце фильма он в отчаянии говорит об этом решившейся выйти замуж за другого человека Любе и уходит. Не владея собой, нарушает тишину, и участковый везёт его на лошади в отделение милиции. А Вера горячо вступается за мужа, и его отпускают…

Фильм потряс зрителей своей простой и жестокой правдой. Он получил призы на кинофестивалях в Берлине и Праге. А в 1985 г. картина вошла в номинацию лучших зарубежных фильмов, представленных Американской академией киноискусства на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Финал фильма, когда главный герой стучит ногой по водосточным трубам, откуда с грохотом извергаются каскады битого льда, был воспринят кинокритиками как метафорический образ приближающейся оттепели.

В Америку на церемонию вручения «Оскара» Тодоровский полетел один – экономили валюту. Вернувшись в Москву, он рассказал, что до решения киноакадемии ему в один голос говорили: «Оскар ваш!» Но премия политизирована, и тогда заветная статуэтка досталась антисоветской картине о гроссмейстере Викторе Корчном. Конечно, Петру Ефимовичу было обидно, но он старался это не показывать – как всегда, неприятности он умел превратить в шутку.

В этом фильме, как и во всех последующих, Тодоровский был не только режиссёром и сценаристом, но и композитором. Его музыкальность проявлялась с раннего детства. В детстве Петя взял без спроса у отца 5 рублей и приобрёл на них балалайку. Быстро научился играть на ней, но потом стало не до музыки – голод, борьба за выживание, война.

Единственное, что удавалось на фронте, – насвистывать любимые мелодии. Эту привычку лейтенанта Тодоровского заметил уже после войны его ординарец и однажды принёс ему трофейный аккордеон. После ужина Пётр садился в одних трусах на крылечко и до четырех утра играл. Выучил песню «Огонек» («На позиции девушка провожала бойца...») правой рукой, потом левой, потом стал сводить...

Семиструнная гитара появилась в его жизни в середине 50-х, во время съемок «Весны на Заречной улице», где Тодоровский стоял за камерой, и он вскоре играл, как профессионал. Рождавшиеся у него простенькие мотивы, не зная нот, насвистывал.

Его песня впервые прозвучала в «Военно-полевом романе» – это была ностальгическая "Рио-Рита" на стихотворение Геннадия Шпаликова «Городок провинциальный». Мелодичная, эмоциональная, запоминающаяся – казалось, что это песня времён войны.

Городок провинциальный, летняя жара,

На площадке танцевальной музыка с утра.

«Рио-Рита», «Рио-Рита», вертится фокстрот.

На площадке танцевальной сорок первый год…

– Я специально написал музыку, стилизованную под довоенные мелодии, – рассказывал Тодоровский. – Напел её актерам. Она им так понравилась, что во время съёмок перед командой «Мотор!» меня всегда просили ставить эту песню. Говорили, мол, настраивает на нужную волну. Эта мелодия просто-таки вплелась в картину, стала не просто обычной песенкой, а мощным эмоциональным фактором. И очень серьезным».

После этого Тодоровский сочинял музыку для каждого своего фильма.

В 1986 г. он поставил драму «По главной улице с оркестром». Главного героя талантливо сыграл Олег Борисов, а мелодию, которую он тихонько наигрывает на гитаре в ванной, сочинил и исполнил сам Пётр Ефимович.

В 1989 г. вышел на экраны его легендарный фильм «Интердевочка» по одноимённой повести Владимира Кунина – первая отечественная картина о представительницах древнейшей профессии, разрушившая табу на обсуждение проституции в советском обществе.

Фильм с молодой Еленой Яковлевой в главной роли, которая сразу сделала её кинозвездой, произвёла эффект разорвавшейся бомбы и стал одним из самых популярных в стране, лидером советского проката того года. Её героиня – простая, ничем не выдающаяся девушка Таня Зайцева днем работала медсестрой, а вечером и ночью подрабатывала «ночной бабочкой».

Один из её постоянных клиентов, шведский инженер Эдвард Ларсен, влюбляется в Таню, женится и увозит в Швецию. Там для неё всё непривычно и чуждо, устроиться на работу она не может, муж начинает упрекать за бесцеремонные манеры и лишние траты. Коллега Ларсена пытается её изнасиловать.

Но со временем Таня понимает, что во многом чужой ей Эдвард стал для неё первой настоящей за всю жизнь любовью. Однако после очередной ссоры (всё-таки они очень разные) она тайком от мужа садится в машину и едет в аэропорт под проливным дождём, чтобы улететь в Ленинград. Слёзы и дождь мешают ей видеть дорогу, и она погибает в автокатастрофе.

Картина полностью разрушала устоявшийся миф об отсутствии секса в СССР. Она открыто говорила о социальном неравенстве, двойной морали в обществе, о положении женщин, эмиграции. Слово «интердевочка» вошло в разговорный язык как обозначение определённого социального типа.

«Вместо того чтобы снять лихую обнажёнку про путану, – писал киновед Андрей Плахов, – режиссер сделал лирическую драму и попал в самую точку зрительских ожиданий: ведь публика скорее сентиментальна, чем цинична. «Интердевочка» полна простодушия, которое делает любой фильм Петра Тодоровского одновременно беззащитным и не требующим защиты».

В 1990-х Тодоровский снял по своим сценариям фильмы «Анкор, ещё анкор!», «Какая чудная игра», «Ретро втроём», а в 2000-х – «Жизнь забавами полна», «В созвездии Быка», «Риорита».

К участию в фильме «Анкор, ещё анкор!» он привлёк целое созвездие актёров: Валентина Гафта, Лидию Федосееву-Шукшину, Елену Яковлеву, Ирину Розанову, Сергея Никоненко, Станислава Говорухина, Евгения Миронова, Марину Зудину. Картина получила на Всероссийском фестивале 1992 г. «Нику» за лучший игровой фильм и главный приз на Кинотавре, а Розанова и Яковлева – призы «За лучшее исполнение главной женской роли».

Первый раз Петр женился на актрисе Надежде Чередниченко. В то время имя Тодоровского знали только ближайшие коллеги – он был простым кинооператором, а Надежда – уже известной актрисой с хорошей квартирой, дачей в Абхазии и автомобилем «Волга». У неё была всесоюзная слава, ей не давали прохода на улице, останавливали, просили автограф.

Их роман был стремительным, влюблённые поженились буквально через месяц после первой встречи. Потом Пётр скажет, что он не был счастлив в этом браке, чувствовал постоянный дискомфорт рядом с именитой женой, на фоне которой очень невыгодно смотрелся и просто терялся. Желание самореализоваться, в конце концов, пересилило его мечту о семейном счастье. Супруги прожили вместе всего полтора года, в 1961 г. развелись и на всю жизнь остались друзьями.

Со своей будущей второй женой Мирой Герман Петр Ефимович познакомился в Одессе. Она училась в Институте инженеров морского флота и танцевала в студенческом ансамбле, руководитель которого взял для одного их номеров программы музыку двух песен Тодоровского. Тот пришел послушать, как она звучит в танце.

У Миры уже был один неудачный брак с однокурсником, она быстро развелась и вовсе не горевала – теперь за ней ухаживал приятель Тодоровского, будущий известный одесский композитор и мой знакомый со студенческих лет Шура Красотов, внешность которого полностью соответствовала фамилии.

Пётр увидел, как Шура помогает надеть танцевальные туфли невероятно милой девушке. Девушка Петру понравилась. Ещё больше ему понравилось, когда девушка подошла к нему и похвалила его музыку. В ответ он пригласил её на свидание.

Они встретились назавтра, а потом снова и снова. Через несколько дней он предложил Мире поехать в ним в Ленинград (у неё как раз начались каникулы), а потом добавил, что там, в Ленинграде, они могли бы пожениться…

Так и произошло, даже разница в 14 лет не помешала.

Весь организаторский процесс на себя взял друг Петра Григорий Поженян. Вернувшись, пара поселилась в квартире напротив киностудии. К ним часто приходили гости, среди которых были Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Андрей Тарковский, Григорий Поженян.

Очень долго они жили бедно, но весело и счастливо. Он витал в облаках, занимался чистым творчеством, был небожителем, а она твёрдо стояла ногами на земле и думала, как прокормить семью. Мира умела искусно вязать, ткать, вышивать, продавала свои поделки и достаточно прилично на этом зарабатывала. Одесская журналистка Б. Кердман писала, как Мира однажды накормила мужа и сына на 43 копейки (это были последние деньги) – купила спинки минтая, хребетики пошли на суп, а рыбье мясо на котлетки; главное – побольше лука и хлеба.

После рождения сына Валерика у них всё так же собирались гости, и Мира накрывала стол, пытаясь убаюкать сына под громкий смех, разговоры и исполняемые хором песни, доносившиеся из кухни.

Харизматичный и умный Пётр притягивал к себе, будто магнитом, таких же одержимых творчеством и новыми идеями людей. Двери в их квартиру не закрывались – многие режиссеры и актеры, приезжающие на Одесскую киностудию, прошли через неё.

Самым близким был Зиновий Гердт. «С Гердтом в Москве мы жили недалеко друг от друга, – вспоминал Тодоровский, – и на протяжении тридцати лет встречались почти ежедневно. Зиновий Ефимович чудо-человек – знаток поэзии, очень музыкальный. Это нас и сблизило. Фантазер, хулиган. Страшно любил шалить и разыгрывать людей. Прекрасное было общение, которое я потерял...»

Деньги за фильмы, которые потом стали появляться, разлетались стремительно. Мира придумала, как использовать свое инженерно-морское образование – стала писать сценарии о жизни моря для «Киевнаучфильма»; по ним было поставлено 13 фильмов. Потом освоила профессию продюсера – читала сценарии, выбирала, искала финансирование будущего фильма, находила режиссёра, вместе подбирали актёров и основных членов съёмочной группы.

Бывало, что покупала фильмы за границей, организовывала перевод, озвучание, и продавала кинокомпаниям-проктчикам. Но главное – Мира стала сама заниматься фильмами мужа, была его правой рукой, верной помощницей, финансовым и организаторским центром. Например, настояла, чтобы он снял «Интердевочку», когда Пётр сопротивлялся, и стала продюсером этого фильма; можно утверждать, что он появился благодаря ей. Со временем она стала генеральным продюсером организованной ею студии «Мирабель».

Они были очень разными, но настолько дополняли друг друга, что странно было видеть их порознь.

Журналист Лариса Хомайко назвала свою интересную статью о них «Противоположности, половинки».

Тодоровский умел быть хорошим, бескорыстным другом. Он и Вадим Костроменко, с которым они вместе снимали «Верность», длительное время жили в общежитии. В тот год киностудии выделили всего одну квартиру, а претендентов на жилье было двое, и директор киностудии, недолго думая, чтобы снять с себя проблему выбора, предложила друзьям самим решить, кому же она достанется. Петр, будучи тогда ещё холостяком, не раздумывая, отдал ордер Вадиму, который к тому времени не только успел жениться, но и обзавелся двойней.

В самые глухие идеологические времена Петр Ефимович никогда не шёл на сделку с совестью, оставаясь самим собой. Был совершенно неконфликтным человеком, но при этом умел настоять на своём.

Редактор Одесской киностудии Елена Марценюк вспоминала: «В сценарно-редакционной коллегии работала опытнейшая и грозная Идея Нестеровна Алеевская. Но с Тодоровским, который называл её Идея Пропагандовна, она справиться не могла. Когда та пыталась редактировать тексты или внести в отснятый материал его первых фильмов изменения с точки зрения советской идеологии, Петр Ефимович сажал её на шкаф и, не слушая её верещания, выходил из комнаты. В таком затруднительном положении ей было трудно оставаться суровой редакторшей, застегнутой на все пуговицы, ей уже было не редактирования, и она жалобно просила: «Снимите меня…».

Когда спросили его мнение о возможности переименования Волгограда в Сталинград, фронтовик Тодоровский был суров и непреклонен: «Не то что на шесть раз в году – ни на минуточку, ни на секундочку нельзя давать этому городу имя этого тирана».

Петр Ефимович очень бережно работал с артистами, умел совершенно естественно, с улыбкой создавать творческую атмосферу.

Артист Евгений Миронов рассказывал: «Мне посчастливилось работать с ним. Я не знаю другого такого режиссера, который компанейски жил со своей съемочной группой во время тяжелейших съемок. Он устраивал концерты, играл на любимой гитаре свои мелодии и песни, которые потом были в фильме. Такого единения я не припомню больше никогда. Честно говоря, я скучаю по этому всю жизнь».

Даже когда Тодоровский нервничал (а такое при съёмках бывает часто), он никогда ни с кем не бывал груб, находя какие-то другие способы выражения своих требований. А работал всегда весело, азартно, зажигательно, был очень солнечным человеком. Его никогда не видели угрюмым, сердитым – был всегда был весел, обаятелен, лучился своей знаменитой улыбкой. Он оставил после себя множество чудесных картин, ироничных, легких, мудрых, буквально пропитанных добротой.

Много лет уже не снимая фильмы как оператор, продолжал и в этом деле что-то придумывать. Кинооператор Юрий Райский, снимавший в 1994–95 гг. фильм Тодоровского «Какая чудная игра», вспоминал:

«Я поставил камеру под кроватью. Он тоже залез туда, и мы целый час оттуда снимали сцену – с точки зрения героя, прячущегося под кроватью в общежитии. Сам Тодоровский был фантастическим оператором. Однажды ему захотелось снять бегущих героев в движении с неожиданной точки. И он придумал поставить камеру на лист железа, который прицепил к грузовику. Только представьте – пробег героев, рядом с ними едет грузовик, за грузовиком волочится лист железа, на нём камера. За камерой стоит Петр Ефимович, осуществляющий свою мечту – снять бег движущейся камерой с нижней точки».

Журналистка «Новой газеты» Зоя Ерошок писала: «Петр Ефимович Тодоровский был очень серьезно талантлив в профессии и нежно, почтительно галантен с женщинами. Когда пять лет назад я брала у него интервью, если бы не диктофон – не запомнила бы ни слова, потому что не столько слушала, сколько во все глаза смотрела на него. Вот говорят: с лица воду не пить. Ещё как пить, если это дивное в своей несуетливой мужской красоте лицо.

Сейчас перечитала то, пятилетней давности интервью и заметила, как многое он рассказывал, смеясь – несмотря на то, что это были рассказы о войне».

Петру Ефимовичу был присущ лиризм, мягкий юмор, смех, оттенённый печалью, мужественный сдержанный драматизм, скромная поэтичность. Он проявил редкое умение работать на стыке жанров и делать человечное, доброе, по-настоящему зрительское кино «про жизнь». Это могла быть лирическая комедия, мелодрама, грустная притча, даже авантюрная мелодрама «Интердевочка», в которой вопреки тематике сохранилось милосердие и понимание человеческой души.

Экран – тонкая материя, его не обманешь, и если режиссер равнодушен к своим героям, а увлечён лишь внешними эффектами и сюжетными ходами, это видно сразу. У Тодоровского такого быть просто не могло. Его герои покоряют практически с первого кадра, становятся чуть ли не родными и не отпускают даже после финальных титров.

Но с особой силой звучит его авторский голос в фильмах, обращённых к судьбе военного поколения, у которого украли победу, оплаченную такой невыносимой ценой – оккупировав Европу их силами, цинично презрев свои обязательства перед миллионами военнопленных и инвалидов.

«Меня в первую очередь, – говорил он, – интересовали люди на фронте, ведь четыре года войны – это четыре года жизни в нечеловеческих условиях, когда на каждом шагу тебя подстерегает смерть».

В 2013 г. у Тодоровского обострилась стенокардия. Родные решили, что лучше, чтобы он подлечился в Центре сердечно-сосудистой хирургии, тем более что директор Центра Лео Бокерия – его давний друг. 24 мая с утра Мира Григорьевна пришла в больницу, обсуждала с ним планы, рассказывала про внуков; они, как всегда, смеялись. Поцеловала любимого в щеку, помахала ему от дверей и ушла. А через два часа он умер...

Прощание с режиссёром прошло 28 мая в Большом зале Дома кино. Рядом с гробом, утопавшим в цветах, стоял почетный караул – дань уважения ветерану войны.

Актриса Людмила Максакова сказала о нём: «Название его фильма «По главной улице с оркестром» – это про него. Он шел по жизни, как с оркестром по улице, которая называется Честь, Достоинство и Порядочность». А Ирина Розанова добавила: «Встреча с Петром Ефимовичем – это подарок судьбы. Он был настоящим киношником и Человеком с большой буквы!»

«Режиссер он удивительный, – сказала Инна Чурикова, – чувствующий правду, любящий человека, знающий человека. У Петра самая светлая и нежная душа, и он был мне очень близок, мы с ним существовали на одной волне. Работать с ним было очень легко. Он не носился с собой, он не был важным. Я импровизировала, и он это принимал. И картина получилась у нас удивительная – такая же легкая и свободная, как он».

«Мне повезло – я стала талисманом Петра Ефимовича. – сказала Елена Яковлева. – В каждой картине он находил для меня пусть малюсенькую роль. Жизнь прожита... И сейчас, оценивая её, я могу сказать, что самое счастливое, что со мной случилось в кино, – это Тодоровский. Так было приятно с ним работать! И, боже мой, как его все любили, как его все боготворили...

«Интердевочка» снималась в сложное время. Постоянно чего-то не хватало: то пленки, то ещё чего-то. Но на съемочной площадке все пытались сделать так, чтобы Петр Ефимович не расстроился. Тодоровский – такой большой человек, такой многогранный, такой талантливый...».

Похоронен Петр Ефимович на Новодевичьем кладбище. Его памяти были посвящены несколько документальных фильмов, а в день смерти «последнего киноромантика фронтового поколения» в московском метро звучат его песни и музыка.

«В его жизни сначала была война, а потом кино – и больше ничего», – написал о кинорежиссёре Г. Чухрае его товарищ. Эти слова можно с полным основанием отнести и к Петру Тодоровскому.

Вся семья Петра Ефимовича работает в кинематографе.

Сын Валерий Тодоровский – кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Внук Пётр Тодоровский – кинорежиссёр, сценарист и продюсер. У него родился сын, которого назвали Ильей – был брат Петра Ефимовича, теперь есть правнук.

Жизнь продолжается.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Источники: Википедия, интервью П. Е. Тодоровского Зое Ерошок «Мы валялись на траве» в «Новой газете» и И. Гордейчук «Петр Тодоровский. Военно-полевой роман… с кино», статьи Л. Хомайко «Противоположности, половинки. Пётр и Мира Тодоровские» на сайте «Новый очаг», В. Бережного «Петр Тодоровский – сам себе режиссер, сценарист и композитор» на сайте «Реал», «Неудобная» история Петра Тодоровского» в журнале «Блог жизненных историй Well Well", Б. Кердман «Петр Тодоровский, как я его помню» в газете «Вечерняя Одесса», Н. Бржестовской «Мы с Петькой одни…..» и М. Гудымы «Встреча с Петром и Мирой Тодоровскими» в газете «Всемирные одесские новости», Е. Сергеевой «Петр Тодоровский» на сайте «24 СМИ», «Петр Тодоровский» на сайте «Культура РФ», материалы сайтов «Кино-театр. РУ», «Штуки-дрюки», «Узнай всё», «Биограф.Ру», воспоминания кинооператора Ю. Райского, актеров Е. Миронова и Н. Бурляева, актрисы Е. Яковлевой, режиссёра К. Шахназарова и др.

Добавить комментарий