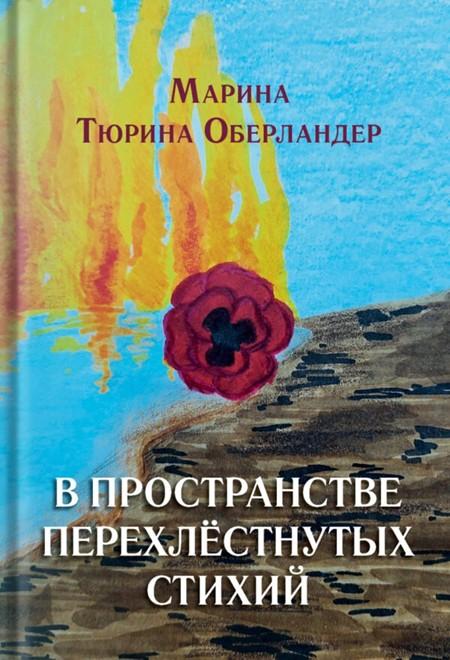

Марина Тюрина Оберландер. «В пространстве перехлёстнутых стихий»*

Стихи не пишутся – случаются...

Андрей Вознесенский

Я люблю стихи Марины. Они у неё не просто случаются, а льются как тёплый весенний дождик.

Дождь за окном и воздух липкий

сквозь стёкла сеет серый свет

цветы

нахохлясь

без улыбки

встречают сумрачный рассвет

не вертят радостно головки

навстречу солнцу не встают

его незримые уловки

в их не вторгаются приют

но на деревьях оживает

и распускается листва

а влага землю ублажает

и кверху тянется трава

пасти природы возрожденье

мне и отрадно

и светло

прогнав подспудное смятенье

что дрогнет хрупкое стекло

В наше смутное время, когда мир погряз в войнах, убийствах, мошенничестве, сплетнях, когда всё дорожает, а доверие дешевеет, когда каждый день провожаем ровесников в другой Мир, настроение препоганое, на улице жара, дышать нечем – я открываю сборник Марины и глотаю дивный воздух её стихов.

Как брызги новорожденного дня

как золотой

взлетевший в поднебесье

я вспоминаю Куприна Олесю

и ту – давно ушедшую – меня

я вспоминаю раннюю росу

скользящие по ней ступни босые

и ветра сполохи

внезапные косые

взметнувшие тяжёлую косу

прозрачный бледно-розовый рассвет

встающий над туманною рекою

почти угасший за завесой лет

которые и я уже не скрою

в печаль забвенья канувшие дни

была страна – и мы в ней были дети

в послевоенном выжившие свете

с пожаром не связавшие огни

как пережить ниспосланный позор

объявленный увечным самозванцем

и оправдать недобровольность странствий

своей невозвратимости в укор

И становится так легко, так хорошо. И ты любишь жизнь. Спасибо, Марина

Вот опять окно…

Марина Цветаева

А в моём окне

есть зелёный свод

он гуськом огней

освещает вход

если ты придёшь

то увидишь свет

сквозь туман порош

сквозь пустой рассвет

в мире бурь и гроз

счастье не отречь

нерв на годы врос

в ожиданье встреч

потому и жду

до сих пор любя –

с музыкой в ладу

и в стихах –

тебя

***

Марина Тюрина Оберландер

В пространстве перехлёстнутых стихий, 273 стр., 2025 г. ISBN 978-617-8477-88-2

Марина Тюрина Оберландер – лауреат международной премии Леонардо да Винчи – поэт Божьей милостью. В её стихах есть настроение, вкус, глубокое содержание и музыка Слова. Она удивительно чувствует цвет. Поэзия Марины на редкость визуальна. Её реальность прозрачна и точна, как в безмятежном детском сне. К ней хочется прикоснуться кончиками пальцев.

Книга иллюстрирована внуком Марины, Константином Фердинандом Вебер-Чубайсом.

Волшебным таинством творенья…Послесловие к книге Марины Оберландер

1.

Принято считать, что послесловия завершают тексты. Мол – всё, дорогой читатель. Стихи прочитаны. Подведём итог. Обсудим и оценим. И – либо перечитаем те, что особо легли на душу, либо поставим книгу на полку. До случая, когда взгляд упадёт на корешок и мы снова возьмём её в руки.

Однако ж это – не тот случай. Тут послесловие – это скорее продолжение (хотя и не стихотворное) начатой поэтом важной и дружеской беседы с читателем. И, как нередко бывает в разговорах друзей, в ней одна тема плавно переходит в другую, сменяет её, сохраняя и продолжая разматывать почти незримую, но прочную путеводную нить, позволяющую шаг за шагом – стих за стихом – пройти лабиринт ассоциаций автора.

Нет. Вступая сюда, мы не входим с Данте и Вергилием в мрачное жилище бедных душ. Или в мертвящую тьму пещеры Минотавра. А, скорее – в сплетенье дорожек светлого сада, взращённого по воле автора «волшебным таинством творенья», обсаженных нежными цветами и укрытых кронами диковинных растений. Блуждания здесь приятны. Полны «предчувствий света и добра» – как во вступительном стихе сборника.

Здесь за поворотами таятся не монстры. А – то мелькнёт на миг ножка Терпсихоры, то – зазвучит флейта Евтерпы. Вместо базальта стен – нежные стебли. Вместо тёмных сводов – сияние небес.

Да, порою синь сменяют тучи, скрывая «ветвей беспомощные плети призрачным плащом». Но за стеной ливня, в жилом и добром уюте милая Бабушка творит в печи оладьи и ждёт, и напевает: всё будет славно. И её любовь ведёт нас сквозь суровые струи к надёжному и нежному теплу.

Но следом за ливнями лета приходит осенняя зрелость. И луга подвластны косе. И суровый дёрн устилает ковёр изумрудных – некогда вольно трепещущих – трав. Но описано это так, что я не верю в их гибель. А ощущаю уход как подаренную круговоротом вечного возвращения, удивительную возможность явления на смену им новых растений – живых и прекрасных. В чём здесь дело? В выбранном автором лёгком – почти песенном – стихотворном размере? Или в особой – приподнятой – интонации, радость которой, рождённую мощью природы, не может омрачить шорох косы? И «капли серебряных рос» – это не рыдания горя, а слёзы умиления и доброго прощания. Следом за которым приходит тайна инея.

Он серебрит ещё живой пурпур клёнов и злато берёз. Рождает видения и миражи. Провожает лебедей, улетающих, чтоб вернуться. Рождая в «задохнувшемся сердце» немой вопрос к неведомому: «как твоё имя? скажешь ли мне?» Ответит ли на него звон ноябрьских рельсов, бегущих невесть куда? Автор не знает. И не должен. И не надо. Пока с нами тайна – стихи берегут нас в пути по своему лабиринту, где в смене сезонов скрыт намёк на вечную жизнь. Секрет которой, возможно, не только в воле Небес, но и в необъяснимом умении человека одновременно беречь в душе отчаяние, терпение и ожидание. Как в стихотворении «Прощание». То есть – надеяться.

Но надежды – увы – могут таить и горе, и обманутую веру, и ушедшую любовь. Как фальшивый бриллиант, не утверждающий, а разрушающий таинство обручения. Но боль не вечна, и вот «позабыта горечь отравы», и «в землю зарыто кольцо» лицемерия.

2.

Но удастся ли поэту навек укрыться в прекрасном лабиринте? Ведь в нём звучат не только громы небесные, уберечься от которых так легко на бабушкиной печке. За кустами черёмух и сирени, за стволами трепетных берёз, за крестами сельских кладбищ в клочья рвёт покой и ожидания человеческие вой и грохот войны.

И попраны обеты. Не исполнены заветы. Совесть втоптана в грязь. И полнятся невинными лагеря. И шевелятся могилы зарытых живьём, как на улице Бетховена в Старой Руссе, на Еврейской горе под белорусским Логойском, в тысячах иных мест на Земле и в стихотворении Lacrimoso. Поэту нестерпимо её одиночество в прекрасном саду, пока вокруг вершится зло. Путеводная нить в Эдеме не может тянуться вечно. Но куда она влечёт? Куда ведёт автора талант в дни, когда «мудрость тщетно стучится в железный занавес»? И «ожидание возвращения истины», как в стихотворении «Киев» может оказаться отчаянным, но – напрасным?

Ответ, как и многое в стихах сборника, рождается неожиданно. И – а ведь жаль! – не в акации нежной лирики. А в рубленом ритме почти боевой песни:

…и мы подхватим истинную песнь

плывущую из нашей Украины

рассказывая миру всё как есть

что мы страна

которая едина

что мы земля

которая живёт

пока сердца на ней для чести живы

и то

что мы –

воспрянувший народ –

не предадим прекрасные порывы…[1]

А подтверждение ответа приходит спустя несколько страниц –

…нас не сломить

и нас не побороть

мы – украинцы

мы – непобедимы…[2]

Советская эпоха приучила читателей из тех поколений, что застали её, что гражданская лирика фанфарна, барабанна и трибунна. И потому – доверия не рождает. Искренние и сердечные слова в ней так редки (и часто – горьки), что светятся драгоценностями на сукне вычурных и выдуманных строк.

В этой книге – не так. Здесь, когда автор выводит беседу с читателем на уровень, где речь идёт о смерти, горе, крови и победе – в ней сквозят истинная любовь и подлинная вера. А путеводная нить тянется дальше.

3.

Он постарается…

сказал

и утвердил – как припечатал

а за спиною был вокзал

в подошв неровных отпечатках

бороздках тоненьких колёс

колясок

сумок

чемоданов

я на плечах их ношу нёс

и общий крест былых майданов...

«Я постараюсь…» – сказал мне ранним утром один из самых дорогих людей на земле. А я-то – всего-ничего – просто просил его: «Береги себя». Он шёл защищать. Не власть. Не обещанья и призывы. А, может, и не землю, что любил. Земля? Мать цветов, колыбель рек и дом праха… Он шёл защищать людей, человечество и человечность. Свободу. Выбор. Честь. Тот самый «крест былых майданов». И, конечно, будущих.

Ранним зимним утром, до зари, он стоял у нашего тогдашнего крыльца на Лютеранской улице в Киеве с военной сумкой на плече. Взрослый, самостоятельный человек со спокойным взглядом, детской верой в справедливость и презрением к насилию и подлости. Он шёл на войну. И пока с неё не вернулся. Но каждый, кому довелось пережить прощание с бесконечно любимым человеком, поймёт стихи раздела «Вера и воля» – песни безоглядной и изумлённой твёрдости, отваги и силы.

Меж тем, спасительная нить строки тянется дальше. Сквозь радости и муки, она ведёт автора и читателя в горы, где горе спрятано в ущельях. А на горах высятся башни Сванетии и крепости Кахетии. О, как они знакомы мне. Сколько пройдено вёрст по этим дорогам – пешком, верхом и на колёсах. Сколько песен спето с этих утёсов. Знал бы я раньше стихи этой книги – пел бы их тоже. Глядя с высоты в мир, так похожий порой на просторный дом с песочницей, где дети легко галдят на разных языках…[3]

Дети – это удивительное, бесконечное счастье. Его не заменит ничто. В них – наша плоть и кровь, наши жизнь и свет. Вот отчего так трогают и ласкают душу строки раздела «Стихи к внуку. Рондо-фантазия», где оживает девочка, превращённая в камень обидой, разлетаются и собираются камни, мирно живут рядом панды, тигры, обезьяны, выдры, змеи, павианы, бегемоты и слоны…

У стихотворения «В Зоопарке» есть подзаголовок – humoresque. Прекрасно, что рядом с глубиной мысли, опыта и чувства, в книге есть место беззаботной весёлости и той детскости, без которой её, возможно, и не было бы. Или она была бы иной.

Но она такова как есть. И это наша общая удача. В ней живо таинство творенья.

Дмитрий Петров

Заказать книгу: M-Graphics.com; Amazon.com; Lulu.com; Barnes&Nobles Booksellers

Добавить комментарий