Слова в заголовках

Меня всегда занимал вопрос: как писатели выбирают названия для своих произведений? Придумать заголовок бывает труднее, чем написать само произведение. Это напоминает поиск имени для новорожденного ребёнка, только много сложнее. Нужно не просто повесить ярлык на обложку — важно чтобы название привлекало к себе внимание, хорошо звучало на слух, было коротким и главное — ёмко отражало идею произведения. Любой издатель знает, что книгу продают три фактора: имя автора, название и обложка. Очень непростая задача найти точные слова для заглавия. Иногда это получается, но чаще нет. Мы знаем множество удачных названий. Вот, скажем, такие: «Война и Мир», «Жизнь и Судьба», «Воскресение», «Остров сокровищ», «Отверженные», «Мёртвые души», «Укрощение строптивой». Коротко, звучно и ёмко.

Редко бывает, когда удачное имя для книги, как озарение, возникает само собой без особых усилий. Чаще всего писатель долго мучается, ломает голову, но для заголовка ничего подходящего придумать не может. А когда не получается найти нужные слова, решает на это дело махнуть рукой и пойти по проторённой дорожке, то есть сделать названием книги имя главного героя. Это уже акт отчаяния!

Если вдуматься, такое название — полный абсурд! Каким образом никому пока неизвестное и ничего не значащее имя или фамилия вымышленного персонажа может обозначить книгу, её суть и главную идею? Бессмыслица! Тем не менее, даже величайшие писатели и драматурги ничего лучшего, кроме имени героя, для названия книги или пьесы придумать не могли и горестно решали: сойдёт и так. Как можно было дать такие абсолютно ничего не значащие названия прекрасным произведениям: «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Оливер Твист», «Егор Булычёв и другие»? Что и кому эти имена, не несущие до прочтения никакой смысловой нагрузки, говорили?

Разумеется, авторы этих прекрасных произведений хорошо понимали бессмысленность таких названий, но решали не заморачиваться. Они-то ведь уже были великими и узнаваемое имя автора с лихвой перекрывало остальные два фактора: заглавие, и обложку. К примеру, Пушкин, когда в 1833 году выпустил целиком свой роман в стихах «Евгений Онегин», был уже так знаменит среди читающих людей России, что в первый же день весь тираж этой книжки, изданной в неприметной обложке типографщиком Селиванским, расхватали по баснословной по тем временам цене в 7 рублей серебром. Для сравнения — в том же году в Москве можно было купить живого барана за 4 рубля серебром.

Справедливости ради замечу: изредка случается, что имя главного героя имеет скрытый смысл, и тогда вынести его в заголовок — совсем неплохая идея. Например: имя «Гаргантюа» в книге Рабле по звучанию напоминает часть французский фразы: «Какая большая у тебя [глотка]!» (Quelle-grand-tu-as…). Этот Гаргантюа был большим обжорой и выпивохой, так что имя его очень даже годилось для заголовка, и тут у меня к автору претензий нет. Или, скажем, «Дон Кихот» — слово quijote означает часть рыцарских доспехов, закрывающая бедро — вполне в духе романа. А если имя героя никакой нагрузки не несёт, то печально и обидно, когда талантливый автор делает из него заглавие. Конечно, за многие годы мы привыкаем к этим бессмысленным названиям и они нам кажутся в порядке вещей, но это ведь вопрос привычки, а не здравого смысла.

У работников науки часто возникает та же проблема с публикациями научных трудов. Редко какой учёный понимает в маркетинге и задумывается о важности заголовка. К примеру, знаменитая статья Эйнштейна о Броуновском движении (1905 год) называлась весьма коряво: «О движении частиц, взвешенных в неподвижных жидкостях, требуемом молекулярно-кинетической теорией тепла». Это даже на заголовок, а краткое резюме работы. В данном редком случае заголовок не помешал — это была поистине великая работа, которая доказала существование молекул и их тепловое движение.

Но нередко хорошую публикацию игнорируют из-за тяжеловесного названия. Я вспоминаю, как мой научный руководитель, было это много лет назад, заголовки всех своих статей скромненько начинал словами: «К вопросу о…», и далее шёл с десяток слов, кратко резюмирующих всю работу. Длинные были у него заголовки и раздражали меня безмерно. Я с ним, с боссом моим, на эту тему спорил, пытался убедить его, что название должно цеплять глаз и привлекать внимание, а не быть унылым и бесцветным, как глаза чиновника. В пику ему и чтобы слегка подразнить, заголовки нескольких своих статей я начинал со слов: «К ответу на…». От такого моего нахальства он взбрыкивал, но продолжал называть свои статьи «К вопросу о…». Как-то, уже работая в американском университете, одну свою статью я нагло назвал «Разрушение шума в биотелеметрии». Разумеется, никакого «разрушения» шума там быть не могло, просто я описывал метод борьбы с помехами, но необычное название привлекало внимание и поэтому статью прочитали многие специалисты. Это и есть маркетинг.

Слова в тексте

Что отличает талантливого писателя — так это умение подбирать единственно верные слова и располагать их в правильном порядке. Я уж не говорю про поэзию — там на музыкальности звучания и точном слове вообще всё держится. Недаром Маяковский сетовал, что приходится перебирать «Тысячи тонн словесной руды / Единого слова ради!» Впрочем, с прозой та же задача. Великие писатели, вроде Пушкина, Набокова или Томаса Манна, могли так писать прозу, что она по филигранному выбору слов и сочетанию их напоминала поэзию. Потому они великие, а мы можем только им завидовать…

Литературная работа — это талант плюс кропотливый труд. Серьёзный литератор по нескольку раз перечитывает написанное, меняет слова, полирует фразы, иногда даже вслух себе читает чтобы попробовать слово на вкус и убедиться, что оно то самое, единственно верное в этом месте. Илья Ильф шутливо сказал: «…фразу надо лелеять, холить, ласково поглаживая по подлежащему.» Лев Толстой над каждым словом усердно работал и заставлял свою жену Софью Андреевну переписывать «Войну и Мир» не то семь, не то девять раз. Бывали и исключения. Так один из самых плодовитых писателей в истории Айзек Азимов (он написал более 500 книг и свыше 90 тысяч статей и писем) быстро строил фразу в голове, тут же сразу набело печатал на машинке с пулемётной скоростью. Выдернул лист из машинки — и в конверт редактору. Азимов никогда не перечитывал ни свои рукописи, ни уже изданные книги. Но это случай уникальный.

Русской язык даёт литератору большие возможности для отображения нюансов, хотя в нём слов раз в десять меньше, чем в английском. Дело в том, что русские слова гибкие и податливые, как воск. Их и не надо много, ведь из одного корня можно вылепить множество вариантов, имеющих свои оттенки. Скажем, слово «девочка» можно превратить в девушку, девку, девчонку, деваху, деву, девчушку, девицу, девулю и так далее. Другая прелесть русского языка в том, что от места слова в предложении может меняться нюанс и даже смысл фразы. У английского, французского, китайского мандарин, и у скандинавских языков в этом смысле куда меньше гибкости — там строгий порядок слов. Впрочем, талантливые литераторы, пишущие на этих языках, это неудобство успешно обходят.

Смысл слов

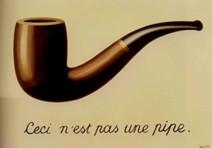

Если вдуматься, любое слово само по себе полная бессмыслица потому, что один и тот же предмет на разных языках называется по-разному и звучит по-другому. Скажем, «ложка» по-английски spoon, по-немецки Löffel, по-итальянски cucchiaio, и так далее. Но какое отношение эти разные по написанию и звучанию слова имеют к реальному предмету? Никакого, кроме договорённости так называть этот предмет. Есть на эту тему ироническая картина бельгийского художника Рене Магритта. Там нарисована курительная трубка, и внизу подпись: «Это не трубка». Магритт свою идею объяснял так: «Картина маслом — это конечно же не трубка, а её изображение на холсте, которое служит лишь зрительным символом трубки».

Ещё в 1830 году Тютчев написал стих, где были такие слова: «Мысль изречённая есть ложь», имея в виду именно то же самое, что век спустя в своей картине выразил Магритт. Поэтому, название предмета есть результат лишь удобства и традиции, не более того. Неудивительно, что многие слова, означающие тот же самый предмет, на разных даже родственных языках звучат по-другому.

Впрочем, существуют исключения из этого правила, когда некоторые простые слова везде звучат похоже. Например, слово «мама» на большинстве языков произносится почти одинаково и означает именно маму: по-английски «mom», по-немецки «Mama», по-итальянски «mamma», по-французски «maman», по-латвийски «mammy», по-китайски 妈妈 [ма́-ма], и так далее. Почему? Для младенца любой расы и национальности самое простое выговорить эти два слога: «ма-ма». Удивляться тут нечему.

То, как звучит слово, казалось бы, не имеет никакого отношения к конкретному предмету, но в идеале звучание слова должно отражать внешний вид предмета. Но это в идеале, а в реальности так бывает очень редко. Много лет назад жил в СССР странный человек по фамилии, если мне не изменяет память, Шерешевский. Он обладал редким даром синестезии, когда органы чувств влияют друг на друга.

Например, у человека с синестезией скрипучий звук может вызвать кислый вкус во рту. Так вот, этот Шерешевский не только слышал, но и видел звуки. Он говорил, что русское слово «свинья» неправильное, так как оно никак не соответствует толстому животному, лежащему в грязной луже. По его мнению, звук «свинья» длинный, тонкий и сверкающий, как сабля. Зато, немецкое слово Schwein к этому животному подходит совершенно точно, поскольку «звук швайн толстый и грязный». Это я к чему? Просто хочу сказать, что талантливый поэт или прозаик, даже если у него нет синестезии, будет подбирать слово не только по смыслу, но и по звучанию.

Слова, как и люди, бывают разные — есть те, которые нам нравятся, а есть такие, от которых воротим нос. Порой, название какого-то предмета ни писать, ни произносить вслух нам неудобно. Смысл хотим выразить, однако само слово нам не нравится. То ли звучит оскорбительно, а может, сам предмет нас смущает. Получается чепуха — предмет есть, а названия как бы нет.

Например, сказать или написать «лицо» или «живот» — нет проблем, а слово «жопа» — неприлично, хотя это просто часть тела. Ну не нравится это слово — и всё тут! Ироничный Губерман, который за словом в карман не лезет, как-то сказал, что самое красивое, что он видел в жизни, было напечатанное это самое слово. Для его замены придумывают всякие эвфемизмы, вроде «мягкое место», «седалище», в крайнем случае «задница». То же, кстати, делают и в других языках. Например по-английски это будет называться даже элегантно: hindquarter. Звучит как-то благороднее, но смысл ведь никуда не девается!

Вот ещё пример на сходную тему. Религиозные евреи, боясь нарушить третью Заповедь «Не произноси всуе имени Господа твоего», вместо того, чтобы писать слово «Бог» пишут «Б-г». Похоже, они считают Бога недотёпой, надеясь обдурить его (или её?) таким примитивным способом, заменив одну букву на дефис. Буковку выкинули и всё в ажуре — заповедь не нарушена! А смысл-то никуда не делся. Ой хитрецы — обвели Бога-простака вокруг пальца! Уж лучше придумали бы какой-то красивый эвфемизм, скажем, вместо «Бог» писали бы «Свет» или «Сила», или что-то ещё в этом роде. А то мне, ей - богу, за Бога обидно…

Слова в «Новоязе»

Язык «Новояз», где слова выражают не тот смысл, что в них изначально был заложен, описал Джордж Оруэлл в книге «1984». Он этот термин ввёл чтобы обозначить словоблудие в некой выдуманной англоязычной стране, сильно напоминающей СССР. Оруэллу и в голову не могло прийти, что его сатирическая фантазия через какие-то 70 лет реально воплотится в странах Запада под названием «политкорректность» или РС (Political Correctness), где Новояз стал реальным языком. Приверженцы РС придумывают особые термины чтобы скрывать или даже подменять смысл слова, если на их взгляд оно звучит как-то принижающе или неблагозвучно.

РС — это не эвфемизм чтобы подобрать синоним, но смысл оставить. Новыми словами они и смысл искажают. Например, раньше говорили «страховой агент» (insurance salesman), а теперь стало изящнее: «менеджер риска» (risk manager), или подержанный автомобиль (used car) сейчас называется «ранее имевший владельца» (preowned car), или вместо «негр» или «чернокожий» говорят «афроамериканец», даже если он не из Америки. Слово «инвалид» заменили на «человек с физическими трудностями» (physically challenged), a дурак теперь называется совсем мило: «человек с умственными затруднениями» (mentally challenged).

У либералов (в современном значении этого слова) есть светлая мечта — поменять язык так, чтобы никого словом не обидеть и всех со всеми уравнять, чтобы все были одинаковые, как муравьи. Для них самое пугающее слово — «неравенство». Причём во всех смыслах, не только в юридическом, где равенство перед законом безусловно должно быть везде и всегда — тут я полностью на стороне равенства.

Но беда в том, что они ненавидят естественное неравенство, которое предопределено законами природы и развития общества. Весь наш мир построен на неравенстве и различиях, но для них это невыносимо. Они не в состоянии признавать, что всегда были и всегда будут инь-янь, левое-правое, бедный-богатый, мужчина-женщина, умный-глупый, сильный-слабый, талантливый-бездарный и бесконечное множество иных противоположностей, где предметы по самой сути своей никак не могут быть равны. Неравенство — это фундамент естественного отбора, стимул и двигатель прогресса, а либералам в любом неравенстве видится ущербность. Полагаю, что эти любители всеобщего равенства сами как раз принадлежат к ущербным категориям: к глупым и бездарным. Они с этой природной «несправедливостью» никак не соглашаются, потому их мечта — насильно всех уравнять, вогнав в прокрустово ложе стандарта; изменить всё и всех не в сторону улучшения и увеличения, а подрезать каждого до своего низкого уровня. Вниз-то куда проще, чем вверх.

Всякая уравниловка обычно начинаются с безобидных и даже красивых слов. Однако, на словах эти люди не останавливаются. Рано или поздно слово становится делом. Слово — это ведь не просто термин: «хоть горшком назови, только в печку не ставь». Беда в том, что они сначала горшком назовут, а потом и в печь затолкнут. Мы это уже проходили, но урок не выучили, а за невыученные уроки История наказывает жестоко. С красивых слов начинались все революции, а чем заканчивались — нам хорошо известно.

Существует мнение что Гражданскую войну в России выиграли не военные, а ораторы. Большевики прекрасно понимали, что слово города берёт, и говоруны-демагоги у них были замечательные; не то, что у Белых. Недаром, придя к власти, Сталин всех говорунов уничтожил — сам-то он оратором был никаким, потому в их страстных и зажигательных речах видел угрозу лично себе.

После переворота 1917-го года, задолго до Оруэлла, чтобы отмежеваться от проклятого прошлого большевики стали переделывать слова и коверкать богатый русский язык на свой «революционный» лад. Кончилась кровавая гражданская война, началась война со словами. У них всё стало классовым, лингвистика тоже. Доходило до полного идиотизма. Меняли названия улиц и городов (Илья Ильф ёрничал: «Улица имени Лошади Пржевальского»), меняли названия должностей и ведомств: министры стали комиссарами и наркомами, министерства — наркоматами. Где только можно к словам цепляли приставку «красный». Но не в смысле «красивый», а в смысле цвета крови: красноармеец, красная профессура, краснознамённый, краснофлотец, и т.д.

Детям давали жуткие имена. Как вам нравятся девочки Даздраперма и Лаилья? Это соответственно значит «Да здравствует Первое Мая!», и «Лампочка Ильича». Или вот мальчик по имени Пофастал —«Победитель фашизма Сталин». А ещё у большевиков слова съёживались и сливались: комбед, Коминтерн, рабфак, пролеткульт, ликбез, шкраб (школьные работники), ВСЕГЕИ (Всероссийский геологический институт).

В страстном желании менять слова большевики изменили даже календарь, перешли на пятидневку и поменяли названия дней недели на цвета: жёлтый, розовый, красный, фиолетовый, зелёный, а нерабочий день стал называться «непрерывкой». Затем вдруг перешли на шестидневку и ввели новые названия дней недели: «первый день», подразумевая понедельник; «второй день» — вторник, и так далее.

Язык революции был языком лживых слов. Справедливости ради замечу, что мода на ложь говорить одно, а подразумевать другое не в России родилась. Большевики переняли могучую идею перекраивать слова у Великой Французской революции конца 18 века. Тогда французы изменили календарь и придумали новые имена для месяцев: Жерминаль, Флореаль, Термидор, Брюмер и прочие. К счастью, эта дурь долго не продержалась, лет 12. Потом правда, 70 лет спустя к ней на короткое время вернулись в дни Парижской Коммуны. Так что большевики здесь шли в арьергарде, но сильно не отставали.

Лживые слова стали орудием политики и пропаганды. Большевики-коммунисты врали всегда, везде и по любому поводу. Даже в названии их страны «СССР» каждое слово было обманом: Союз (никакой это был не союз, а насильственное присоединение) — Советских (никаких Советов там не было, власть была у компартии) — Социалистических (социализмом и не пахло) — Республик (то были не республики, а колонии). Весь их коммунистический Новояз был сплошной ложью.

Трагедия нашего времени в том, что эта старая мода играть лживыми словами перекинулась на весь в прошлом свободный Мир. Особенно мутная словесная ложь и уравниловка затопили США во времена Обамы и Байдена. Это уже были не просто словесные искажения — лживые слова становились неправыми делами. Первая поправка Конституции США (свобода слова) была de facto отменена и за слова правды можно было сильно пострадать. Вспомните, как великого биолога нобелевского лауреата Уотсона выгнали со всех постов и лишили званий за то, что он вопреки официальной уравниловке осмелился сказать, что по интеллекту белые в среднем превосходят чёрных.

К счастью, Трамп начал борьбу с Новоязом и ложь стала понемногу отступать. Надолго ли? Хочу надеяться, что эта словесная гниль и уравниловка уйдут в прошлое. Однако, само по себе возрождение здравого смысла не случится. Чтобы это произошло и закрепилось каждый человек, у которого есть голова на плечах, должен не стесняться говорить и даже кричать слова правды, не оглядываясь на то, что его/её могут обзывать расистом, шовинистом, фашистом, человеком без сострадания и жалости, и ещё множеством разных нехороших слов.

На всех перекрёстках, в печати, в интернете, на ТВ, везде и всюду надо кричать: «Люди! Раскройте уши и глаза! Король-то голый!». Говорите правду, сделайте слово силой. Называйте всё своими именами: белое — белым, а не «расистским», красное — красным, а не «прогрессивным», а чёрное — чёрным, а не «афроамериканским». Только так можно вернуться в нормальный человеческий облик. Только так…

Вебсайт автора: www.fraden.com

Комментарии

статья Я.Фрейдина

Слово-самое ценное достояние человека..Статья ЯковаФрейдина интересна и актуальна. Она касается разных аспектов Слова в творчестве и социальной жизни. Слово - «полководец человечьей силы». Но оно же может стать фетишем, социальной ловушкой и инструментом манипуляций в социальной жизни. Об этом важный раздел эссе «Слова в новоязе». Спустя почти 80 лет после книги Оруэлла «1984», конструкты его антиутопиистали материализоваться . Министерствоправды с тремя лозунгами на фасаде : «Война-этомир; Свобода это рабство; Невежество – это сила». Полиция мысли в облике разных СМИ. Двоемыслие– система словесного обмана, вера в два исключающих друг друга мнения.Трагедиянашего времени, справедливо заключает автор , что лживый язык большевиков, их игра лживыми словами, их двоемыслиеперекинулись ныне на весь «в прошлом свободный мир».Есть и другая аномалия: создание понятий и слов фетишей-страшилок, манипуляция ими в целях пропаганды и шельмованияоппонентов. Автор показывает сие напримере понятий равенство –неравенство. Коснусь в этом же смысле фетишей расизм и разнообразие( diversity).Расизм. Генофонд человечества включает множествогенных вариаций, которые создают различия между индивидами одной и между разными этногруппами. Как генетику мне очевидно, признание врожденных различий в облике людей, их внешнихпризнаков, их способностей, включая сферу психики и интеллекта. Но это вовсе не расизм. Последние десятилетиячемпионами мира и Олимпийских игр в беге на 100м и 200м в абсолютном большинстве становились чернокожие атлеты,мужчины и женщины. Несмотря на престижностьэтих титулов и стремлений достичь их атлетами из разных стран с другим цветом кожи . Генетический компонент здесь очевиден. Но уже в других атлетических категорияхситуация иная. Налицо разнообразие, или полиморфизм, как говорят генетики.Это хорошо. 150 лет назад Френсис Гальтон (двоюродный брат Дарвина)показал, что наследственное разнообразиекасается и психологических, и интеллектуальных особенностей и способностей. Однако за такое высказывание (только!) нобелиат Джеймс Уотсон, со-открыватель двойнойцепи ДНК, был сразу в 2007 г. подвержен остракизму и уволен с заведованияизвестной лаборатории, которой он руководил 40 лет. Приведу его ясные слова: «This is not to give in to racism.This is not a discussion about a superiority or inferiority. It is aboutseeking to understanding differences, about why some of us are great musiciansand others great engineers”.К расизму ведут не факты генетических различий, но дискриминационные социальные меры из этихфактов ( как это было при нацизме) . «И зверье, как братьев наших меньших,никогда не бил по голове» - желаемая мораль-метафора поэта. Разнообразие (diversity). Термин diversity вошел в социологию изхорошо известного биологам понятия biodiversity или биоразнообразия. Этот феномен естественен для природных популяций и сообществ живых организмов (биоценозы). Он способствуетих устойчивости и сохранению. Термин diversity перенесли в социологию. НО! Но в природных сообществахразнообразие устанавливается естественно, и биологи не всегда понимают, почему оно такое, а недругое. Но если diversity в людских сообществах разной сложности будут устанавливатьчиновники (обычно по принципу процента разных этногрупп в популяции), то ничего кроме конфуза или социальной какофонии не получится.

Название книг

Отличная статья. Я купил дом в Новой Зеландии только благодаря тому, что жена придумала название для моей книги. До этого я книг не писал.А попали мы в Новую Зеландию почти без денег. Решили разбогатеть. Притом быстро. Чтобы иметь свой дом.Но как? Вот жена и говорит:"Пиши книгу"."Книгу,я? Но я же не Лев Толстой." "Станешь"-говорит жена."Ну, напишу, а как от книги получить деньги? Такие чтобы купить дом. И что я должен там описывать?" "Неважно, что, главное название - книги по корочке покупают, а не потому что внутри" "И что на корочке?" "На корочке так, чтобы даже слепому с 3-х метров бросилось в глаза.Белым по ядовито-фиолетовому" "Но что?" "Как что? Понятно - Руководство по эмиграции в Новую Зеландию". И через год мы уже вьезжали в свой первый дом.На Олимпийско комплексе моя книга уходила дороже Войны и Мир и Анны Карениной вместе взятых. Зато на порядок быстрее. Вот тебе и не Лев Толстой.

Уотсон

«Вспомните, как великого биолога нобелевского лауреата Уотсона выгнали со всех постов и лишили званий за то, что он вопреки официальной уравниловке осмелился сказать, что по интеллекту белые в среднем превосходят чёрных».

Уважаемый Яков, я не собираюсь давать оценку наказанию г-на Уотсона, а хочу спросить Вас: как Вы думаете, какова была цель его высказывания? Вы же не станете отрицать, что порой высказывания, базирующиеся на фактической правде, абсолютно социально неприемлемы? Вы же не станете указывать не очень стройной даме, что у неё лишний вес. И потом такие мерзости, как расизм, антисемитизм, сексизм и прочие измы вовсе не обязательно лживы. Пример? Согласитесь, что публикация списков НКВДэшных палачей с еврейскими фамилиями – абсолютно антисемитская акция, невзирая на историческую точность этого списка.

Прав г-н Уотсон в своём утверждении или нет – не важно, если говорить о социальной допустимости его высказывания.

Уотсон и расизм

Конечно, Сергей, вы правы в своём подходе, но ведь всё зависит от того, как и где было сказано. Что касается Уотсона, то это было им сказано в отношении величин IQ и их связей с генетикой. Чисто научная дискуссия на основе большого статистического материала.

Вот что он сам писал в 2007 г.: "Ставить это [генетическое равенство рас] под сомнение не значит поддаваться расизму. Речь не идет о превосходстве или неполноценности, речь идет о попытке понять различия, о том, почему некоторые из нас являются великими музыкантами, а другие — великими инженерами. Скорее всего, пройдет не менее 10–15 лет, прежде чем мы сможем адекватно понять относительную важность природы и воспитания в достижении важных человеческих целей. До тех пор мы, как ученые, независимо от того, какую позицию мы занимаем в этой большой дискуссии, должны быть осторожны в утверждениях о неоспоримых истинах без поддержки доказательствами."

Так что его высказывание было вырвано из контекста научного обсуждения статистических данных и использовано для обвинения в расизме.

Та же

Вы же понимаете, Яков, что мой комментарий был не про Уотсона и не про то, что его высказывание было вырвано из контекста. Мы живём в далеко не стерильном мире и должны, на мой взгляд, хорошо понимать, что так называемая правда или истина далеко небезобидна, будучи изречённой.

Когда я слышу, что СМИ в Америке, развлекательная индустрия и финансы в руках у евреев, у меня дыбом встают остатки волос на голове, потому что такая правда is extremely offensive, потому что я очень хорошо понимаю, что мне кричат с перекрёстков, в печати и в интернете.

Добавить комментарий