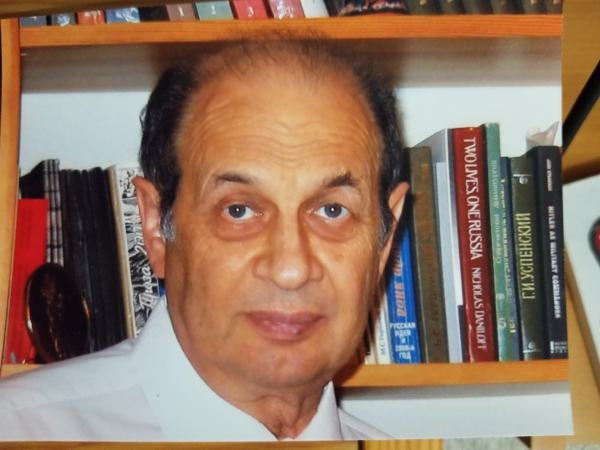

Памяти А.В. Храбровицкого

Вместо предисловия

2024

Александр Вениаминович Храбровицкий жил в небольшой однокомнатной квартире, на первом этаже многоэтажного дома, недалеко от станции метро «Аэропорт». Познакомился я с ним в 1980-м году, когда он был уже очень болен, не выходил из дома и даже не поднимался из своего кресла, стоявшего в узком проходе между обеденным столом и книжными стеллажами, расположенными поперек комнаты. Средняя полка одного стеллажа была уставлена картотечными ящиками.

Имя Храбровицкого я впервые услышал вскоре после того, как стал работать в серии ЖЗЛ, где незадолго перед тем, в 1962-м, вышла книга Георгия Миронова «Короленко». Юра Миронов (он предпочитал, чтобы его звали Юрой, а не Жорой) часто бывал в редакции; у нас сложились приятельские отношения. От него я и узнал о Храбровицком, который написал рецензию на его книгу, где разнес ее в пух и прах. Миронов считал, что такая рецензия продиктована лютой завистью озлобленного педанта, который сам ничего путного о Короленко не написал и взъелся на него как на более успешного конкурента по теме. Но объяснить, что было «не так» в рецензии Храбровицкого, он не мог.

Александр Вениаминович родился в Санкт-Петербурге в 1912 году. В 1930-е годы работал в столичных, затем в провинциальных газетах. Когда началась война, стал рваться на фронт, но был многократно забракован медицинскими комиссиями – из-за плохого зрения. Много лет работал в рукописном отделе Ленинской библиотеки, где приводил в порядок архивный фонд В.Г. Короленко. Это и сделало его знатоком жизни и творчества великого писателя.

В папках того же архивного фонда Храбровицкий хранил… самиздат. Полагал, что более надежного и безопасного места для этого не найти. Но кто-то на него донес. В 1969 году, после разгромной статьи в «Известиях», он был уволен. Его не посадили, но имя стало запретным. Ни работать, ни печататься он больше нигде не мог. Жил на нищенскую пенсию и – продолжал заниматься Владимиром Короленко.

Работая над историческим романом «Кровавая карусель», посвященным событиям и людям, связанным с печально знаменитым Кишиневским погромом 1903 года, я почувствовал необходимость отыскать телефон Храбровицкого и договориться о встрече.

Роман состоит из двух повестей, в которых одни и те же события по-разному воспринимаются ведущими персонажами – в зависимости от характера, кругозора, мировоззрения каждого из них.

Название первой повести -- «Услуга за услугу». Ее главный герой – писатель, публицист и издатель Павел Крушеван, идейный вдохновитель погрома. В отместку за погибших кишиневских евреев, на него пытается совершить покушение экзальтированный юноша Пинхус Дашевский, чем лишь оказывает ему услугу, так как способствует повышению его престижа в черносотенных кругах.

Название второй повести -- «Русский вопрос». Ее главный герой Владимир Короленко, который приезжает в Кишинев, чтобы собрать материал и написать о погроме. Он еще раз убеждается в том, что в России нет «еврейского вопроса», а есть «русский вопрос о евреях» и от его решенья в значительное мере зависит то, какое будущее готовит себе Россия.

Стремление лучше разобраться в личности Короленко и привело меня к Храбровицкому.

Я приезжал к нему несколько раз и каждый раз поражался предельной точности его знаний обо всем, что прямо или косвенно касалось писателя. На любой вопрос он отвечал незамедлительно, а затем поворачивался во вращающемся кресле к стеллажу, снимал с полки один из картотечных ящиков и извлекал из него одну или две карточки с библиографическими указаниями источника информации. Во многих случаях это были номера каких-нибудь провинциальных газет 1903-04 или другого дореволюционного года издания. Ни в каких справочниках найти эти ссылки было бы невозможно.

Предлагаемый вниманию читателей историко-документальный рассказ – это эпилог романа «Кровавая карусель», написанного в Москве в 1980-81 годах. Опубликовать его в СССР было невозможно. Впервые он был издан в Вашингтоне в 1988 году, дважды выходил в постсоветской России: в Московском издательстве ПИК (1991) и в Петербургском издательстве «Алетейя» (2010). А эпилог – в виде отдельного рассказа – впервые появился много раньше, чем книга, в трех номерах Нью-Йоркской газеты «Новое русское слово» (1983, 14, 15 и 16 июля).

КОРОЛЕНКО И ЛУНАЧАРСКИЙ

7 июля 1920 года нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, совершавший поездку по только что отвоеванным у белых районам, остановился в Полтаве. Здесь, по личному заданию Ленина, он должен был встретиться с В. Г. Короленко и постараться объяснить ему мотивы всего, что происходит в стране. Ленин полагал, что, осознав благородные цели большевистской власти, Короленко поддержит ее.

С Владимиром Галактионовичем Луначарский прежде никогда не встречался, однако заочно их связывали давние и очень непростые отношения. В 1903 году, по случаю 50-летия Короленко, Луначарский опубликовал большую статью о его творчестве. Хотя к юбилею прославленного писателя появилась добрая сотня работ, статья Анатолия Васильевича не потерялась в этом потоке.

В последующие годы слава Короленко продолжала расти — не только как тонкого художника, но и как трибуна, публициста, борца. Борьба с погромами, скороспелыми смертными казнями, с раздуванием антисемитских страстей в связи с ритуальным Делом Бейлиса, а затем, уже в годы мировой войны — с ложными обвинениями евреев в шпионаже…

Позиция писателя по основным вопросам жизни оставалась неизменной. Даже в те годы, когда сам Анатолий Васильевич, утратив прочные классовые ориентиры, ударился в буржуазное богоискательство, Короленко нисколько не пошатнулся в своих всегдашних принципах. Он не менял вех на своем пути. Его моральный авторитет стал безусловной, абсолютной величиной. Анатолий Васильевич видел в нем, особенно после смерти Л.Н. Толстого, олицетворение совести русской литературы, да и вообще России. После падения монархии Луначарский даже высказывал мысль, что, если молодая республика, вырабатывая новые государственные институты, пожелает учредить пост президента, лучшим кандидатом на него мог бы стать Владимир Галактионович Короленко.

События, однако, пошли иным путем, нежели это представлялось Анатолию Васильевичу. После большевистского переворота, несмотря на недавние «шатания», за которые Ильич ласково назвал Луначарского «сволочью», ему был доверен самый трудный и деликатный пост в правительстве: на него легла задача наводить мосты между новой властью и мозгом нации — интеллигенцией.

Но мосты наводились плохо: давала о себе знать чуждая классовая природа интеллигенции. «Мир народам, земля крестьянам, заводы и фабрики рабочим…» Большевистские лозунги, столь понятные массам, интеллигенция принимала с недоверием, как хитрый маневр, пущенный в ход, чтобы закрепиться у власти. В ответ на негодование буржуазной печати большевики вынуждены были закрыть ряд газет, что, конечно, не улучшило взаимопонимания между новой властью и интеллигенцией. Понятна поэтому та радость, какую испытал нарком просвещения, когда перед ним неожиданно возник довольно известный писатель Иероним Иеронимович Ясинский и прочитал звонкие бодрые стихи, прославляющие новый строй.

Луначарский напечатал в «Известиях» восторженную статью, в которой заявил, что в облике убеленного сединами старца Ясинского к большевикам пришла сама русская литература.

А через несколько дней в еще не закрытых «Русских ведомостях» появилась большая статья под названием «Торжество победителей». Статья напоминала некоторые эпизоды творческой и нетворческой биографии Ясинского — монархиста и антисемита, всегда примыкавшего к сильным, так что к новым властям его могли привести не принципы, а лишь сознание, что теперь на их стороне могущество.

«Да, могущество, — говорилось в статье, — но не морального порядка. Русская печать не идет к новой власти с признанием и поклоном; все партии, все направления общественной мысли отстраняются от нее с такой оппозиционной брезгливостью, которую ничем не могло победить самодержавие. Вокруг нее уже образовалась идейная пустота, насыщенная произволом и кровью».

«Нет, гражданин Луначарский, не обольщайтесь! К вам на „сретение“ пришла не русская литература, а только Иероним Иеронимович Ясинский, и его появление не радостно, а зловеще… Поверьте, гражданин Луначарский (мне, старому писателю, тяжело говорить это о другом старом писателе): в лице И. И. Ясинского в окровавленный пролом Зимнего дворца вползла к вам только старая рептилия, привыкшая извиваться перед всякой восходящей силой, хотя бы грубой, и так же готовая ужалить ее в пятку в момент падения».

Под статьей стояла подпись: Владимир Короленко.

Это был открытый вызов, но Луначарский счел за лучшее промолчать. Лишь через год, в связи с шестидесятипятилетием Короленко, он напечатал статью, в которой, высоко оценив талант писателя и гуманистическую направленность всего его творчества, писал:

«Горько, конечно, что во имя „справедливости“ и прочих обывательских вещей, так невыразимо жалких перед грозою войны и революции, зачитал против нас проповедь и Короленко. Но как неверен был его голос! Какая скучная канитель его письмо, в котором он торжественно объявляет меня „бывшим писателем, а теперь комиссаром“ и с негодованием уездного пророка клеймит наш фанатизм, радуется тому, что писатели не пошли к нам, корит прошлыми грехами тех, кто пошел. Какая все это мелочь, какая все это моральная дребедень по сравнению с мировыми событиями, их горечью и их славой!»

И вот они сошлись лицом к лицу — старый, доживающий нелегкий свой век писатель и полный кипучей энергии народный комиссар, гордый тем, что действует и говорит от имени самой Истории.

Пока Короленко цепким ощупывающим взором изучал своеобразное, уверенно вылепленное лицо гостя с его крутым лбом и живыми, примыкающими к переносью глазами, нисколько не тускнеющими за толстыми стеклами пенсне, Анатолий Васильевич с жаром и одушевлением расписывал перед ним светлое царство свободного труда, ради которого советская власть бьется с коварным врагом.

Владимир Галактионович слушал с большим вниманием — и не только потому, что обязывали законы гостеприимства. За два с половиной года, прошедших с тех пор, как он выступил с отповедью самоуверенному комиссару, он был свидетелем многих событий, от которых леденела кровь в его уже сцементированных старческим склерозом сосудах.

Волею судьбы Полтава оказалась одним из самых горячих очагов противоборства. Большевиков здесь сменяли молодцы гетмана Скоропадского, отряды Петлюры, батьки Махно, части добровольческой армии Деникина, и вот снова пришли большевики — теперь уже, кажется, навсегда.

Но среди тех, чья власть на месяцы, а иногда на считанные дни устанавливалась в городе, никто не представлял русскую демократию. Демократия оказалась раздавленной, растертой в порошок между жерновами противоборствующих стихий. За демократией была правда, справедливость, мораль и прочая «дребедень», но за ней не было силы. Торжествовало могущество не морального порядка.

Всякая новая власть творила беззакония и бесчинства — во имя, конечно же, высших и благороднейших целей.

Когда приходили петлюровцы или деникинцы, в городе вспыхивали жестокие погромы и грабежи. Владимир Галактионович требовал прекратить бесчинства, но их благородия только смеялись. Большевистская власть для них была еврейской властью, и они не видели греха в том, чтобы малость попотрошить жидков.

Большевики пресекали всякие попытки погромов, но с их приходом начинались повальные обыски, реквизиции, аресты, расстрелы без следствия и суда.

Расстреливали по ночам на старом кладбище. Приговоренный сам выкапывал могилу и бесформенным кулем валился в нее, получив пулю в затылок. Затаившийся город не спал; обыватели напряженно вслушивались в тишину, стараясь по числу выстрелов определить количество казненных. Конвойным не всегда хотелось тащиться на кладбище через весь город: в непогоду они ухлопывали свои жертвы прямо на улице, “при попытке к бегству”. А наутро сотни прохожих видели лужи крови, жадно вылизываемые голодными собаками.

Владимир Галактионович шел в губисполком и ЧК и задавал один и тот же вопрос:

«Даже если расстрелянные были злостными агитаторами, неужели они могли сказать против вас что-либо большее, чем говорят эти лужи крови на улице?»

Деникинцы, вернувшись в Полтаву, отрыли и выставили на всеобщее обозрение полуразложившиеся трупы, демонстрируя большевистские зверства. Но сами тоже расстреливали “агитаторов” без суда, и Владимир Галактионович пытался выяснить: неужели они полагают, что их жертвы будут выглядеть лучше, если их потом тоже отроют и выставят напоказ?

О бесчинствах деникинцев ему удалось напечатать статью в Екатеринодарской газете. Ему грозили расстрелом, но статья уже появилась: контроль над печатью у “Добровольцев” не был абсолютным.

При большевиках не удавалось опубликовать ни одной строчки. Вместо статей Владимир Галактионович писал письма, докладные записки, ходатайства. Благодаря большой настойчивости, авторитету своего имени и давней дружбе с Христианом Раковским, ставшим главой большевистского правительства Украины, ему удавалось иногда вырвать некоторых из лап смерти. Но это были лишь ничтожные капли в разливанном море насилия. Часто его ходатайства просто опаздывали, ибо “суд и расправа” чинились в глубокой тайне; даже ближайшие родственники арестованных ничего не знали об их участи и приходили за помощью слишком поздно.

Каждая неудавшаяся попытка спасти чью-то жизнь жестоко терзала больное сердце писателя, нередко укладывала его в постель. Главное несчастье было в том, что “ошибки”, даже признаваемые “ошибки”, ничему не учили, никого не делали осмотрительнее.

…Представитель верховной большевистской власти, сидевший теперь перед Владимиром Галактионовичем, был не какой-нибудь рядовой чекист, из вчерашних полуграмотных землекопов, одуревших от полученной вдруг возможности одним движением пальца решать вопросы жизни и смерти людей. Нет, к нему пришел европейски образованный интеллигент, знаток истории, философии, литературы, эстетики…

Владимир Галактионович пытался за уверенными жестами Луначарского уловить встревоженность больной совести. Но ничего похожего не угадывалось на безоблачном светлом челе собеседника.

Почему? Как это могло быть?

Большевики обещали мир народам. Но в России продолжалась жестокая сеча, хотя во всей Европе давно уже наступил мир. Они обещали землю крестьянам, но хлеб, выращиваемый на этой земле, отбирался продотрядами, наделенными властью чинить расправу над «укрывателями хлеба» по первому подозрению. Они обещали заводы и фабрики отдать рабочим, а в результате почти все предприятия стали, и рабочие превратились в голодающих безработных. Большевики обещали подлинную свободу взамен иллюзорных буржуазных свобод, а в результате воцарился такой деспотизм, о котором и помыслить не могли российские самодержцы.

Такой виделась действительность Владимиру Галактионовичу, но в ходе беседы с Луначарским он убеждался, что гость видит ее совсем в другом свете. И чем очевиднее становилась его искренность, тем сильнее рос интерес к гостю, возникало даже известное уважение, какое он привык испытывать ко всякому честному мнению, хотя бы и иному, нежели его собственное.

— У революции свои законы, — горячо и уверенно говорил Луначарский. — Сокрушаться о недостаточном сострадании к тем, кто имел несчастье попасть под колесо истории, значит, по выражению Ницше, читать проповедь землетрясению. Разве мы хотим крови, ненависти, насилия? Нет! Мы враги всего этого. Но старый мир не уступает добровольно. Он сопротивляется, дает последний и решительный бой. История нам не простит мягкотелости. Так говорит Ленин. Мы вынуждены быть беспощадными к классовому врагу, потому что он беспощаден к нам!

— Но вы без суда и следствия расстреливаете невинных людей, — возражал Владимир Галактионович. — Вы хотите одним махом решить все проблемы, нисколько не считаясь с культурной и экономической отсталостью России. Я сам полагаю, что в частной собственности есть немалая доля жестокости, но, чтобы отменить ее, должны созреть условия. Путь к социализму долог и очень непрост. Даже развитые страны Запада еще не готовы к нему. Я верю в искренность ваших намерений, но благими намерениями вымощена дорога в ад. Ваши цели недостижимы вашими средствами.

— Мы вынуждены на насилие отвечать насилием.

— Вы все говорите “вынуждены”, “вынуждены”. Но кто же вас вынуждает? Вы сами вызвали целое море вражды, огрызаетесь и ожесточаетесь. У вас есть палачи. Эти люди стали чекистами для того, чтобы рубить человеческое мясо, как рубят конину. Вы хотите внеклассового общества, общества коммунистического содружества, значит, для вас человеческая жизнь должна быть святее, чем для любого другого, а вы ее топчете.

— Вы, Владимир Галактионович, за деревьями не видите леса. Отдельные местные факты закрывают от вас перспективу.

— То, что вы называете “отдельными фактами”, это человеческие жизни. Ведь вы литератор, у вас должно быть развито воображение. Представьте же себе: именно сейчас, пока мы беседуем, в местной чека, возможно, готовится расправа над пятью арестованными. Я их никогда не видел, даже фамилии мне известны только две: Миркин и Аронов. Им грозит гибель “под колесом истории” по прихоти ваших ставленников. А ведь этим людям их жизнь не менее дорога, чем нам с вами — наша. Родственники в отчаянии, просят моего заступничества, но, увы, я не могу поручиться, что оно даст результаты.

— А в чем обвиняются эти люди? — спросил Анатолий Васильевич.

— Говорят, в спекуляции хлебом.

— И вы заступаетесь за них в то время, когда мировая буржуазия пытается задушить молодую республику костлявой рукой голода! — то ли возмутился, то ли изумился Луначарский. — Вот к чему ведет ваша интеллигентная доброта! Вы готовы лить слезы об участи “несчастненьких”, не задумываясь над тем, сколько людей, которым тоже дорога жизнь, умирают от голода по вине спекулянтов.

— Я не хочу дискутировать с вами о том, можно ли смертными казнями решить продовольственную проблему, или вам следовало бы поискать для этого иные пути. Дело в другом. Вина арестованных не доказана. И не будет доказана, потому что обвинение может быть превращено в вину только приговором суда, а судить их никто не собирается. При царе, как вы знаете, тоже существовала практика бессудных приговоров: и вас, и меня не раз отправляли в ссылку. Но к каторге, а тем более к смерти, мог приговорить только суд. При Столыпине смертные приговоры выносились военно-полевыми судами, и нередко это была пародия на суд. Вы знаете, как я боролся с этим злом. Но все же соблюдался хоть какой-то минимум формальностей. Мне известен только один случай, когда варшавский генерал-губернатор Скалон расстрелял без суда двух юношей. И он сам за это чуть не угодил под суд. Только личное заступничество царя спасло его. А теперь? Все формальности вы объявили “буржуазными предрассудками”, улики заменены “революционной совестью”, сотни и тысячи маленьких Скалончиков чинят бессудную расправу по всей России, абсолютно уверенные в своей безнаказанности. А вы называете это “отдельными местными фактами”! Нет, Анатолий Васильевич, боюсь, что мы не поймем друг друга.

— А я все же верю, что мы сможем столковаться, — живо возразил Луначарский. — Ведь мы сами скорбим об ошибках, знаем, что иногда их бывает слишком много, но поймите и вы: в такой жестокой борьбе, какую нам навязала буржуазия, ошибки неизбежны.

— Значит, не вы навязали борьбу, а вам ее навязали. Оставьте это для пропагандистских выступлений. Черносотенцы, как вы хорошо знаете, устраивая погромы, тоже кричали, что им навязали борьбу, только не буржуазия, а еврейство. Слово “еврей” служило жупелом, которым удобно было клеймить противников режима. Вы поменяли жупел, только и всего. Вы ни в грош не ставите отдельного человека, его личную неприкосновенность и юридические права. Для вас это буржуазные предрассудки. Всякий инакомыслящий или лишь кажущийся таковым — это буржуй, поставленный вне закона. Не только интеллигентов, но и рабочих, если они хоть в чем-либо не согласны с вами, вы объявляете распропагандированными либо подкупленными буржуазией. Точно так же черносотенцы объявляли меня подкупленным евреями, когда я выступал против погромов. Ваши методы те же, что и у черной сотни, только она возбуждала массы против евреев, а вы — против буржуев.

— Ну, Владимир Галактионович, таких поверхностных аналогий я от вас не ожидал, — решительно запротестовал Луначарский. — И это говорите вы, призывающий к широте и терпимости!

— Почему же — поверхностных? Хотите сказать, что у вас благородные цели? Но когда Плеве и Крушеван устраивали Кишиневский погром, они тоже преследовали благородные, на их взгляд, цели: “спасали” Россию от порабощения евреями.

— Значит, вы считаете, что наши цели неотличимы от черносотенных? — Луначарский уже не скрывал своего негодования.

— Цели, может быть, и различны, но одинаковы методы, — спокойно ответил Владимир Галактионович. — То есть, нет, в методах тоже есть разница. Черные сотни, хотя и поощрялись правительством, все же прямо не входили в аппарат государственной власти. Обществу, адвокатуре, печати приходилось прилагать огромные усилия, чтобы выявлять тщательно скрываемые связи между “Союзом русского народа” и представителями власти. У вас же целые губернии вполне официально отданы во власть чрезвычайным комиссиям. Они арестовывают подозрительных, стряпают против них обвинения и сами же выносят приговоры вплоть до смертной казни. Это беспрецедентно в истории цивилизованных государств, и вы это отлично знаете.

— А разве пролетарская революция имела прецеденты в истории, кроме кратковременного существования Парижской Коммуны?

— Коммуна без всякого смысла расстреляла заложников и этим надолго оттолкнула от коммунизма многих из тех, кто ему сочувствовал.

— Но главная ошибка Коммуны была в другом! Именно излишняя мягкость и нерешительность полу-буржуазного руководства Коммуны привела ее к гибели.

— Значит, цель оправдывает средства? Победа любой ценой?

— А где вы видели, чтобы будущее побеждало бескровно, без всякой борьбы? — спросил Анатолий Васильевич.

— Вы все время говорите так, будто я не признаю никакого насилия. Но вы ошибаетесь. Видимо, путаете меня со Львом Толстым, чем, конечно, делаете мне большую честь. Я никогда не был сторонником непротивления злу насилием, да и вы сами писали обо мне, что я сеял не одни только розы. Борьба необходима, но вопрос в том, какая борьба, с кем и какими средствами. На удар надо отвечать ударом, на атаку — атакой, а на мнение — мнением. Когда же вы набрасываетесь с дубинкой на мирного прохожего, потому что вам показалось, что он как-то “буржуазно” на вас посмотрел, то, извините, это разбой. В глубине души вы знаете, что не можете словом победить своих оппонентов, поэтому вы так жестоко затыкаете им рты. Пуля, штык и арест — вот все ваши аргументы.

— А если я докажу вам обратное? — спросил Анатолий Васильевич. — Давайте обменяемся письмами, только не о частностях, а об общих вопросах, и совместно эту переписку опубликуем. Так вы получите возможность высказаться публично, и мне будет удобно, отвечая вам, изложить точку зрения советской власти.

Они простились вполне дружелюбно.

А вечером встретились еще раз, в городском театре, на большом митинге, созванном в связи с приездом в город наркома. Короленко давно уже принципиально не посещал официальных большевистских собраний, но должен был изменить этому правилу, потому что к нему, с плачем и воплями, прибежали родственники арестованных. Им стало известно, что их близкие переведены из тюрьмы в подвал Губчека, а это почти наверняка означало расстрел.

После митинга Короленко подошел к Луначарскому, окруженному большой толпой, и громко сказал:

— Анатолий Васильевич! Я внимательно выслушал вашу речь — она проникнута уверенностью в силе. Но силе свойственны справедливость и великодушие, а не жестокость. Докажите же, что вы действительно чувствуете себя сильными. Пусть ваш приезд в Полтаву ознаменуется не актом бессмысленной мести, а актом милосердия. Вот, ознакомьтесь, — при этом он подал бумагу. — Из этого документа вы увидите, что в действиях Аронова, Миркина и других арестованных, о которых я вам сегодня говорил, даже официальные продовольственные власти не усматривают никаких нарушений действующих декретов. Кроме того, вот ходатайство рабочих мельницы Аронова. Они характеризуют хозяина с самой лучшей стороны, не считают его злостным эксплуататором и спекулянтом. Дело, как видите, достаточно сложное, чтобы в нем разобраться суду, а не лишать людей жизни без всякого расследования.

Приняв бумаги, Луначарский обратился к стоявшему рядом с ним председателю Полтавской Губчека Иванову, маленькому щуплому человечку, затянутому в скрипучую кожу, с тяжелым револьвером на широком ремне.

— Эти люди действительно приговорены к смертной казни? — строго спросил его Анатолий Васильевич.

— Приговорены, товарищ Луначарский, но все еще можно поправить, — с торопливой готовностью ответил Иванов.

— В таком случае поправьте! Считайте, что это не только просьба Владимира Галактионовича, но и мое настоятельное пожелание.

— Слушаюсь, Анатолий Васильевич! Сделаем все возможное.

Успокоенный Короленко еще раз попрощался с Луначарским и вернулся домой. А утром ему принесли записку от покидавшего город наркома:

“Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что с заявлением мы опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей ради Вас, — но им уже нельзя помочь. Приговор приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский”.

Записка выскользнула из рук Владимира Галактионовича, перед глазами поплыли оранжевые круги, и сразу ослабли колени. Держась за стенку, он с трудом дотащился до дивана…

Опоздал! Опять опоздал!.. А какой мерзавец этот Иванов, с какой готовностью лгал, зная, что дело уже сделано!.. И таким людям доверяют человеческие судьбы…

С плачем и стенаниями опять пришли родственники Миркина и Аронова. Им уже было известно о роковом исходе, и они просили ходатайствовать, чтобы им хотя бы выдали тела казненных.

Не в силах подняться с постели, Владимир Галактионович послал записку давнему своему другу Владимиру Вильямовичу Беренштаму. В прошлом видный адвокат, известный смелыми выступлениями на политических процессах, он работал в скромной должности юрисконсульта губисполкома и в меру своих возможностей помогал Владимиру Галактионовичу спасать людей от бессудных расправ. Получив записку, он тотчас пошел к председателю губисполкома.

— Мне бесконечно жаль Короленко, — ответил тот. — В тяжелое для него время он живет. Свобода требует искупительных жертв. Мы не можем не расстреливать спекулянтов, вздувающих цены на хлеб. Это самый подлый вид грабителей.

— Но Аронов расстрелян вопреки декрету!

— Все равно, он был несомненным спекулянтом.

— Я этого не знаю. А если бы даже и так. Ведь его не судили. Как можно расстреливать без суда? История не прощает окровавленных рук.

— Не в этом сейчас дело, — отмахнулся председатель, — а в том, что вся эта спекулянтская публика рвет Короленко на части. Когда спекулянты наживают на крови народной миллионы, они заранее видят в нем своего спасителя. Жульничают, а он за них мучается, терзается, теряет здоровье. Было бы очень хорошо, если бы он поселился за городом, вдали от всей этой передряги. Мы создали бы ему полный покой, все удобства. Пусть отдохнет и побудет в стороне от таких переживаний…

— Я все это передам Владимиру Галактионовичу. Но что сказать насчет казненных?

— Трупы выдать невозможно. Из похорон устроили бы демонстрацию.

…Предложение председателя губисполкома словно хлыстом ожгло Короленко. Он даже вскочил на кровати, гневно закричал:

— Никуда, никуда не поеду! Буду здесь, буду все время им писать…

И он писал. О деле Могилевского и других, которым грозила участь Аронова. О деле Соколова и Файна… О группе миргородцев… О девятнадцатилетнем красноармейце Ефиме Штеле, которому тоже грозил расстрел. И о многих других.

Со второй половины июня по сентябрь Короленко написал шесть писем Луначарскому. В каждом он пытался говорить об “общих вопросах”, как было условлено между ними, и в каждом сбивался на “отдельные” факты, тяжелым камнем лежавшие на сердце.

Владимир Галактионович не пытался “разоблачить” Луначарского — он убеждал. Основная его мысль состояла в том, что большевистское руководство, считавшее себя представителем самой передовой части народа, пользуется методами, унаследованными от царизма, который держал народ в состоянии политической и нравственной отсталости и сам держался этой отсталостью.

«Давно сказано, что всякий народ заслуживает то правительство, которое имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия вас заслужила, — с горечью писал Короленко. — Вы являетесь естественными представителями русского народа, с его привычкой к произволу, с его наивным ожиданием „всего сразу“, с отсутствием даже начатков разумной организации и творчества. Не мудрено, что взрыв только разрушал, не созидая».

Короленко призывал к созиданию. Призывал признать ошибки, “которые вы совершили вместе с вашим народом”, призывал отказаться от “гибельного пути насилия”, ибо социализм, по его убеждению, “может войти только в свободную страну”.

Осенью 1920 года Владимир Галактионович передал копии своих писем посетившему его американскому корреспонденту, но просил пока не печатать их. Он ждал ответов Луначарского, однако так и не дождался. Как потом утверждал Луначарский, до него дошли только три из шести писем Владимира Галактионовича. Луначарский показал их Ленину, прося совета, как поступить. Ленин ответил, что публиковать письма, хотя бы и с ответами, в данное время “нецелесообразно”, и Анатолий Васильевич счел за лучшее вообще не отвечать.

Между тем трагедия, ходившая вокруг да около, прямо ворвалась в дом Короленко, где вместе с ним жили не только жена и дочери, но и муж одной из них, Константин Иванович Ляхович, и их маленькая дочурка.

Никогда не имевший сына, Владимир Галактионович привязался к Ляховичу, умному, образованному человеку, который, с полуслова понимая его, сделался образцовым помощником и секретарем. Старый социал-демократ, Ляхович был избран в Полтавский совет рабочих депутатов и возглавил в нем фракцию меньшевиков, состоявшую, благодаря большевистской системе “выборов”, всего из пяти человек.

Первое же выступление Ляховича в Совете чуть было не вызвало его арест. А когда эта гроза миновала, пришло из центра общее распоряжение арестовать всех меньшевиков, эсеров и анархистов.

Уверенный в том, что распоряжение это кратковременное, но с ужасом думая, каким тяжким ударом для Владимира Галактионовича было бы заточение его зятя в тюрьму, Беренштам предлагал Константину Ивановичу спрятаться.

— Нет, не могу, — отвечал Ляхович, — я не должен скрываться. — И прощаясь, добавил: — Ну, Владимир Вильямович, прощайте, больше никогда не увидимся.

— Что так?! — возразил Беренштам. — Пустяки! Через неделю-другую вас выпустят.

— Вы забыли, что у меня сильный порок сердца, а в тюрьме свирепствует тиф. Заболею — не выдержу.

Все попытки Беренштама убедить чекистов, а затем председателя губисполкома оставить Ляховича под домашним арестом под его личное поручительство, ни к чему не привели. Видя, как тяжело переживает случившееся Владимир Галактионович, Беренштам советовал ему написать в Харьков Христиану Раковскому.

— Нет, не стану писать, — твердо ответил Короленко.

— Тогда я напишу.

— Не надо.

Он все время отказывался от каких-либо льгот или забот со стороны власти, и даже теперь, перед лицом свалившегося несчастья, не хотел ни о чем просить для себя или своих близких: считал, что этим свяжет себе руки и обесценит будущие ходатайства за других.

Раковский все же узнал от кого-то об аресте Ляховича и прислал распоряжение его освободить. Но в Губчека не торопились исполнять приказ. А когда исполнили, было поздно: Ляховича вынесли из тюрьмы на носилках, в тифозном бреду.

Немедленно на ноги был поставлен весь город.

Лучшие врачи, сменяя друг друга, неотрывно дежурили у постели больного… Самые дефицитные лекарства, припрятанные аптекарями и давно уже ни для кого не доступные, доставлялись по первому требованию в дом Короленко. Все мешки с кислородом, какие только удалось набрать в Полтаве, были мобилизованы на спасение жизни Ляховича. Но больное сердце не выдержало…

Когда Владимира Галактионовича пустили, наконец, к «Косте», тот лежал прибранный, одетый в черный сюртук, в красном гробу. Из груди Владимира Галактионовича вырвались судорожные рыдания.

Его с трудом успокоили.

Он сам хотел нести гроб, но врачи категорически воспротивились этому. Впервые все вдруг увидели не прежнего Короленко — стареющего, но крепкого, деятельного, полного страсти и непримиримого ко всякой подлости, а тяжело больного, беспомощного, раздавленного непосильным горем старика.

За гробом Ляховича шел почти весь город. Оркестр, выделенный профсоюзом работников искусств, играл революционные марши, и толпа приглушенно пела: «Замучен тяжелой неволей…»

Эта песня часто звучала в те годы, но редко ее содержание так точно соответствовало моменту.

Около тюрьмы процессия остановилась. Из окон заключенные махали маленькими флажками…

Короленко пережил зятя только на полгода, и это были месяцы быстрого угасания.

28 декабря 1921 года, в день похорон писателя, в Полтаве был объявлен всеобщий траур. Театры, магазины, школы, даже правительственные учреждения не работали. Со всей губернии съехались крестьяне. В похоронах участвовало около сорока тысяч человек. Шествие непрерывной толпы во всю ширину улицы длилось шесть часов подряд.

На смерть Короленко откликнулась не только Полтава. На нее откликнулась вся Россия и вся русская эмиграция. Немало прочувствованных страниц посвятил писателю и Анатолий Васильевич Луначарский, не хотевший отдавать его классовому врагу.

Основную “ошибку” Короленко Луначарский видел в том, что «ту этику, которая будет обязательной на послезавтрашний день, на день после победы», он «переносил на суровую подготовительную эпоху».

Анатолий Васильевич диалектически подходил к этике. «Мы примиряемся с ним, — писал он, — в некоем высшем синтезе, и если он не понял нас, то из этого не следует, что мы не должны понять его».

Однако время для “понимания” все еще не наступило. Ни письма Короленко к Луначарскому, ни многие другие его письма и дневники последних лет в Советской России не опубликованы, и вряд ли кто-нибудь отважится предсказать, когда, наконец, писателю позволят на его родине высказаться в полный голос[5].

1980-81 Москва

Вместо послесловия

2024

После выезда из СССР мои контакты с А.В. Храбровицким по понятным причинам прекратились. Из Википедии знаю, что он умер в 1989 году. Успел ли он познакомиться с первой публикацией этого рассказа и внести данные о нем в свою картотеку, мне, к сожалению, неизвестно.

Письма Короленко Луначарскому были опубликованы на Западе вскоре после смерти писателя, в 1922 году, но в Советском Союзе были запретными. В рукописном фонде Ленинки вся послереволюционная часть короленковского архива была засекречена, даже не значилась в каталоге. Мне удалось прочитать письма к Луначарскому благодаря тому, что они распространялись в самиздате. Легально они были опубликованы лишь в годы гласности: в 1988 году в «Новом мире» и в 1990-м отдельной книгой. Вышли с короткими примечаниями В.А. Храбровицкого и с трусливым предисловием главного редактора «Нового мира» Сергея Залыгина.

В том же 1988 году мне довелось обменяться парой писем с Сергеем Залыгиным по поводу столь же трусливой публикации, посвященной «реабилитации» расстрелянного поэта Николая Гумилева. Но это другая тема. (См.: https://www.chayka.org/node/12827; https://www.chayka.org/node/12845; https://www.chayka.org/node/12862).

Комментарии

Короленко и Эренбург - рыцари без страха и упрёка

Я знал о защите Бейлиса Короленко, но понятия не имел о всей многогранности его гуманистической деятельности, так мастерски описанной уважаемым Семёном. В наше время я бы поставил Эренбурга на ту же доску.

Чуть лучшего мнения был о Луначарском, но после прочтения этой статьи я стал "ленинцем": согласен с Лениным за его "ласковое" определение: "Ильич ласково назвал Луначарского «сволочью»".

Отклик на статью

Прочла публикацию Семена Ефимовича Резника с огромным волнением. Я тоже не знала о дальнейшей благородной деятельности писателя Короленко после его защиты Бейлиса. Вот, что значит быть истинным русским интеллигентом! Сколько сил душевных было положено замечательным писателем, вошедшим в мою жизнь с детства рассказом "Слепой музыкант", для защиты неповинных людей, ставших жертвами революции! Как в свою очередь автор С. Е. Резник воздает должное исследователю биографии Короленко- Храбровицкому, о котором вообще ничего прежде не было известно широкому кругу читающего мира...И, наконец, какие печальные выводы приходят в голову по прочтении этой публикации. Ведь зло, насилие, чудовищность судопроизводства торжествуют в современной России...

Короленко и Луначарский. Из архива писателя

Замечательная публикация - и в плане документальной верности, и в плане представления героев. Короленко - голос глубокого интеллигента, редчайшего, исключительного благородства. Луначарский - нередкий случай интеллектуала с достаточно гибкой совестью. Насколько он мог быть, при своём образовании, таланте, любви к искусству, музыке, ослеплён идеей "партийности" и необходимостью быть "суровым в борьбе с..." . сказать трудно. Трудно сказать и то, в какой степени основатель первого в современном мире союза голодных и рабов, сплочённых навеки... был неправ в квалификации своего наркомпроса. Да, были у него и свои светлые пятна, охранные грамоты, выпуск за рубеж "на временные гастроли" и пр. Немало, немало в эпоху, когда голос товарища маузера заполонял всё и вся. Впрочем, в светлом времени революции, захлёбывающейся проливаемой кровью врагов/врагоподозреваемых/недостаточно верных и пр. остаться порядочным, будучи наверху, было немыслимо.

Спасибо Семёну Резнику за прекрасную публикацию.

О статье С.Е. Резника Короленко и Луначарский

Документально-историческая статья С.Е. Резника об эпистолярных диалогах Луначарского и Короленко - интересная, информативная и актуальная. Ни на одно из шести писем Короленко 1920 г. с критикой идей и реалий большевистского режима Луначарский, по совету Ленина, не ответил. Письма были опубликованы лишь спустя 77 лет. Автор в ясной документально-художественной форме воссоздал возможные защитные ответы Луначарского. Он бы привычно сказал, что режим вынуждают на террор и насилие. против. «Но кто же вас вынуждает? Вы с сами вызвали целое море вражды», - ясные обвинения Короленко. Ныне спустя 100 лет правители России, начавшие агрессивную войну против Украины, приводят тот лживый довод , что их вынуждают на «специальную военную операцию» с применением дальнобойных ракет и управляемых бомб. Параллели очевидны. Короленко писал , что «иностранное слово «буржуй» , целое огромное сложное понятие», большевики превратили в глазах темного народа в упрощенное представление как о грабителе, тунеядце. Инакомыслящего приводили « к общему знаменателю» как буржуев. Ныне режим в России использует сходные лживые символы зла - «иностранный агент», «враждебный Запад». В третьем письме Короленко приводит слова историка Томаса Карлейля, что правительства чаще всего погибают от лжи и такова может быть участь режима большевиков. Интересно, что одновременно с письмами Короленко из Полтавы вели дневниковые записи событий Зинаида Гиппиус в Петрограде и Иван Бунин в Одессе. Они почти теми же словами пишут о всепроникающей лжи. Бунин: «Лжи столько, что задохнуться можно... Сатана каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода». З. Гиппиус: «Надо отметить главную характерную черту в Совдепии: есть факт, над каждым фактом есть вывеска, и каждая вывеска - абсолютная ложь по отношению к факту. Ощущение лжи вокруг -- ощущение чисто-физическое. Я этого раньше не знала. Как будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная и липкая струя». Можно только приветствовать публикацию статьи Резника.

Добавить комментарий