Разумеется, в различных видах искусства это проявилось по-разному: где-то упряжка была ослаблена, где-то вожжи были как будто совсем отпущены, а где-то произошла лишь тематическая переориентация.

Скажем, Седьмая симфония Шостаковича была не только дозволена, но и представлена неким символом единения культуры и власти: премьера её состоялась в Куйбышеве, меньше чем через месяц её исполнили в Москве, а затем и в осаждённом Ленинграде.

Конечно, классическая музыка — искусство элитарное и не очень тематически конкретное, под какую рубрику начальство пожелает записать симфонию, там она вполне комфортабельно и разместится. Но и литература — значительно более внятный для начальства вид искусства — нашла место и, например, для романа Виктора Некрасова “В окопах Сталинграда”, самостоятельная интонация которого явно выходила за пределы ранее допустимого, и даже для военных рассказов Андрея Платонова. Но вот уже платоновскую “Семью Иванова” (“Возвращение”) она переварить не смогла. Любопытно, однако, что к концу войны границы разрешенного оказались настолько размыты и невнятны. Рассказ опубликовали — это выглядит чудом! — а уже потом объявили клеветническим. То, что Платонов был подвергнут остракизму, ничуть не удивляет, удивляет как раз начало истории, то, что рассказ был отправлен в набор, а не прямо — вместе с автором — туда, куда следует.

Но самые удивительные вещи происходили с теми видами искусства, которые были обращены к максимально широкой аудитории.Вместо маршей, озвучивших предвоенные годы, стали слышны вальсы. Вместо отдававшего машинным маслом энтузиазма роботов — “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью” — звучали блантеровские песни “В лесу прифронтовом”, “Враги сожгли родную хату” и “Вечер на рейде” Соловьёва-Седого. Лирика, которая едва теплилась раньше на самой периферии допустимого, в репертуаре курзалов и ресторанов в мелодраматической упаковке, сделалась разрешенной на официальных подмостках.

Ещё более разительно изменилась фотография.

Стоит напомнить, что за малейшим исключением, фотожурналисты той поры были людьми малообразованными, почти нетронутыми культурой; даже об истории фотоискусства они, как правило, знали очень мало, а о живописи, скульптуре — не говорю об эстетике, философии — и вовсе не имели никакого представления.

Многие из тех, кто начал свою карьеру в послереволюционное время, в первой половине двадцатых, освоили, на определённом уровне, конструктивистский инструментарий, подхватили приёмы, жёсткая, почти математическая композиция конструктивистов, определила их вкус. Но к середине тридцатых всё это уже было историей — формальные поиски Родченко и Эл. Лисицкого были не только выметены с журнальных страниц и из книжных макетов, но и прочно забыты. И уж тем более эти приёмы исчезли из арсенала тех, кто подхватил их из воздуха, не вникая в эстетику. Ну, а тому, кто взял в руки камеру в начале тридцатых, уже и не довелось увидеть ничего иного, кроме идеологически служебных изображений.

И вот, буквально в одночасье, жизнь перевернулась. Ни вчерашняя рутина, ни сегодняшние инструкции (даже когда они были) не могли тут помочь. Происходило что-то такое, что не поддавалось начальственному регулированию. В самом общем виде: начальство вдруг перестало быть единственным хозяином жизни и смерти граждан, и чем ближе к линии фронта, тем ощутимее было влияние иных сил.Фотографы вдруг столкнулись с неформализованной реальностью. Наверняка и раньше каждому из них приходилось встречаться с чем-то, отличающимся от официальной картины мира. Но этого можно было не снимать, иначе говоря — не видеть (каждый сам себе объяснял — почему). Здесь же, на фронте, всё вокруг оказалось вне инструкций, и именно это они должны были снимать. Как снимать? Утверждённые и обкатанные приёмы не очень-то были здесь применимы, и этим людям пришлось двигаться на ощупь, следуя за реальностью и доверяясь собственным инстинктам. Старшим из них всё же было легче — какие-то эстетические навыки в памяти и в руках сохранились. Тем кто был помоложе пришлось изобретать велосипед, что, разумеется, не сулит глубины, но случается — в экстремальных обстоятельствах — приносит свежесть взгляда.

О психологии творчества я не стану сейчас рассуждать, я только хочу констатировать, что джин творчества оказался выпущенным из бутылки, а повседневный скрупулёзный редакторский контроль в полевых условиях начал понемногу забываться. Ну, понятно, редактор в Москве, по-прежнему, был властен запустить в печать одно и положить в ящик другое, но даже и тут возникали флуктуации. Во-первых, схема, в которую редактор ежедневно загонял информационный товар, заколебалась, стала подвижной, то есть утратила свою универсальность. Во-вторых, ненапечатанное сегодня, могло, при изменившихся обстоятельствах, попасть на газетную полосу завтра. Но даже то, что не дождалось публикации, всё равно каким-то образом существовало — не только в коробке, в ящике, в столе, но и в голове, в памяти, в сердце.

Таким образом возник феномен советской военной фотографии.Сегодня, листая книги, мы поражаемся снимкам Дмитрия Бальтерманца, Макса Альперта, Георгия Зельмы, Александра Устинова, Михаила Трахмана, Бориса Кудоярова, Анатолия Гаранина, Самария Гурария, Давида Минсера, Якова Халипа и десятка других советских журналистов, снимавших войну. Собственно говоря, их глазами мы и видим сегодня войну, и мало вероятно, что эту картину когда-нибудь кому-нибудь удастся дополнить, исправить или просто изменить.

Одному из этих репортёров, Евгению Халдею, удалось сделать фотографию, которая превратилась в нечто гораздо большее, чем документ, большее, чем даже образ — она превратилась в символ. В символ Победы.

* * *

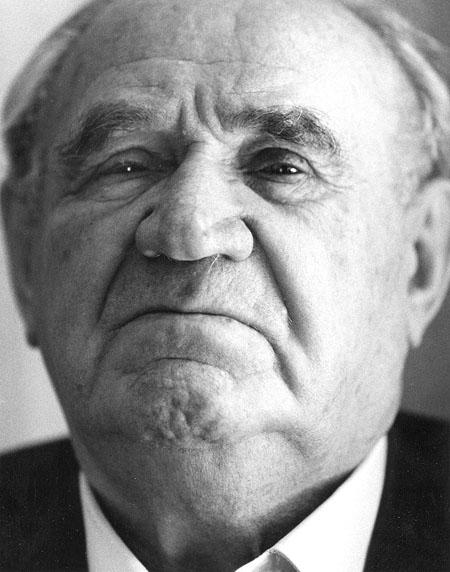

Евгений Халдей родился в 1917 году в Донецке, на Украине. Годовалым ребёнком был ранен в грудь пулей погромщиков; его мать и дед погибли во время этого погрома, а он, заваленный одеждой, остался незамеченным и выжил.

Четыре класса хедера, с тринадцати лет — завод, фотолюбительство, газета “Сталинский рабочий”, потом “Социалистический Донбасс”, курсы в Москве и, наконец, работа в фотоагентстве “Союз-Фото” (позже переименованном в ТАСС). Вот канва довоенной жизни Халдея.

Что он снимал и как? Перелистайте книги. Рабочие с отбойными молотками на плече. Члены Политбюро в окружении молодых коммунистов. Заводы, парады. Снимал все, что положено и так, как положено, то есть грамотно и гладко. Это называлось — профессионально.

Первый военный снимок Евгений Халдей сделал в Москве 22 июня 1941 года — люди на улице слушают радио, известная фотография, воспроизводившаяся десятки раз. Вглядитесь в эти лица — тут разные люди, но вы немедленно замечаете нечто общее, создающую атмосферу, ощутимую и сегодня, более чем полвека спустя: на этих лицах вы не увидите признаков страха, даже растерянности, вы читаете на этих лицах собранность, сосредоточенность, готовность к любым испытаниям.

Характерно, что Евгений Халдей увидел и почувствовал момент, но каждый раз, когда эта фотография печаталась, она кадрировалась по-разному — фотограф не мог нащупать правильную композицию, которая должна была бы сконцентрировать внимание зрителя на состоянии тех минут.

Но в лучшем ли, в худшем ли варианте вы увидите эту фотографию, она расскажет вам нечто такое, чего почти не найти в пухлых романах или кирпичах академических томов.

Четыре года спустя Евгений Халдей сделал свою последнюю военную фотографию, которая для тех кто прошёл и пережил войну, и для следующих поколений стала символом Победы. Давно забыты имена придуманных Сталиным знаменосцев Егоров и Кантария, мало кто знает имя того реального солдата — его звали Алексей Ковалёв, — который водрузил это знамя. Кому известно, что знамя было пошито из тассовской красной скатерти, что сшил его старый еврей-портной Израиль Соломонович Кишицер по просьбе своего племянника фотокорреспондента Евгения Халдея? Существенно ли, что прилетев в Берлин, добравшись до Рейхстага, лейтенант Халдей выхватил из толпы первого попавшегося солдата, потащил его наверх, на крышу и они долго искали композицию и прилаживали это знамя? Существенно ли, что действовал Евгений Халдей по своей инициативе — не было приказа, не было инструкций. Странно, конечно, что об этом символе не позаботилось начальство, но, с другой стороны, то, что флаг оказался самодеятельностью, народным творчеством — чрезвычайно показательно. Разумеется, Халдея подталкивало профессиональное честолюбие — он видел уже опубликованную фотографию Джо Розенталя, на которой морские пехотинцы поднимают американский флаг над освобождённым тихоокеанским островом, увидел и решил, что обязательно снимет подобный момент. Но дело было не только в фотографии. Не в том дело, что Евгений Халдей хотел снять, он хотел увидеть этот флаг над Рейхстагом — для него, как и для всех вокруг, это было символом свершившийся справедливости.

Да, Евгений Халдей организовал кадр, как было принято ещё до войны, — фотограф приходил, что-то отодвигал, убирал, кого-то причёсывал, доставал из кармана выданную в редакции кепку. Всякий более или менее нормальный человек понимал, как такая картинка сделана, и в то же время, этим изображением верил (как верили люди пырьевским фильмам “Трактористы” и “Свинарка и пастух”, а позже, “Кубанским казакам”).

Халдей действительно привёз из Москвы знамя (он, между прочим, привёз три полотнища, чтобы попробовать как они будут смотреться в разных местах Берлина), он действительно водрузил его над Рейхстагом специально для снимка, но в этот раз фоторепортёр Халдей не совершил никакого подлога, он был такой же боец, как и все: в него стреляли, он стрелял, его семья — отец, сестра, двоюродные братья, — пережившая погром 1918 года, была уничтожена фашистами в 1941-м. По-существу, какая разница для истории — водрузил это знамя русский Егоров и грузин Кантария или украинец Ковалёв и еврей Халдей? Знамя действительно развивалось над Рейхстагом и для десятков миллионов людей оно было таким же символом Победы, как и для Халдея с Ковалёвым.

Евгению Халдею ещё довелось снимать потсдамскую конференцию, он снимал Геринга, беседующего со своим адвокатом, он снимал Сталина и Рузвельта, и Эйзенхауэра. Потом началась борьба с космополитизмом, и Халдея вытолкали из ТАССа, с 47-го по 50-й он бедствовал, перебивался случайными заработками, пока не устроился работать в журнал “Клуб”. В 1956 году его приглашают в “Правду”, и он снова работает по-газетному, так, как нужно. Вот фотография Брежнев на трибуне съезда. Мы видели эту фотографию когда-то. Или не эту, но такую же, абсолютно идентичную, снятую, скажем, Владимиром Мусаэльяном или ещё кем-то другим. А вот рядом фотография — Сталин на трибуне съезда. Замените Сталина на Брежнева, а тех “тонкошеих вождей” на этих — и фотографии будут неотличимы. Сколько лет прошло между одной фотографией и другой, и, я думаю, человек, нажимавший на спуск камеры, изменился за эти годы. Наверняка изменился. Но вы не заметите этих изменений в его фотографиях.

Почему? Потому что это ремесло, а в ремесле всё должно быть стабильно.

Что-то, однако, менялось. Официальное изображение войны изменилось в конце пятидесятых, начале шестидесятых, и тогда из личных и государственных архивов стали выплывать фотографии, которых мы раньше не видели. Впрочем, речь не об отдельных фотографиях, хотя среди них были и настоящие шедевры, речь о картине, сложившийся из них. Картина эта сделалась совершенно отчётливой в 1965 году, на выставке “Великая Отечественная война в фотографиях”, организованной к 20-тилетию Победы.

Те, кто дожил до этого дня, увидели развешанными в выставочном зале и напечатанными в богатом альбоме свои снимки, значительная часть которых пролежала эти двадцать лет в архиве. некоторые из этих фотографий просто чудом сохранились — Евгений Халдей рассказывал мне, как в 1946 году новый редактор Фотохроники ТАСС, бывший замполит, вытряхивал на пол из конвертов негативы и контрольки военных корреспондентов, “мусор”: этот полковник знал единственно верную правду о войне. Евгений Халдей подобрал тогда некоторые свои негативы. Макс Альперт нашел в этом “мусоре” своего знаменитого впоследствии “Комбата”. Всего, конечно, подобрать не смогли. Даже своего. А кого-то вообще не было рядом. Других уже не было на свете.

И вот, из того, что дожило до двадцатилетия Победы, составлена была выставка.

Но времена потихоньку менялись, и в семидесятые те, кто дожил, достали из своих архивов ещё и другие фотографии — к тридцатилетию победы. Другие — в восьмидесятых. А потом грянула перестройка, и те, кто дожил, снова перебрали свои архивы. Но дожили немногие .

Евгению Халдею повезло: он увидел свои фотографии в музейных залах Берлина, Парижа, Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Добавить комментарий