Вступительное слово и публикация Якова Фрейдина

Редакция благодарит автора Владимира Фрумкина и публикатора Якова Фрейдина за этот удивительный материал, содержащий проницательный и глубокий анализ вклада российских «бардов» и конкретно одного из самых ярких из них – Владимира Высоцкого – в русскую культуру.

Владимир Аронович Фрумкин – музыковед, выпускник Ленинградской консерватории, член союза композиторов СССР, первый теоретик бардовской песни, исследователь творчества классиков этого жанра. В 1974 году он эмигрировал в США, преподавал в Oberlin College и затем работал автором, ведущим и редактором русской службы «Голоса Америки». Сейчас В.А. Фрумкин на пенсии, живёт в штате Коннектикут.

25 июля 1980 года, в день, когда умер Владимир Высоцкий, Фрумкин, который был с ним близко знаком, дал интервью «Голосу Америки».

Ниже приведён транскрипт этого интервью. Курсивом даны реплики диктора радиостанции и интервьюера.

– <…> В связи с кончиной известного артиста и поэта-песенника 25 июля в Москве наша сотрудница Людмила Чернова позвонила музыковеду Владимиру Фрумкину, преподающему в Oberlin College (штат Огайо). До своей эмиграции из Советского Союза Владимир Фрумкин был одним из организаторов выступлений советских бардов в Ленинграде и лично знал Владимира Высоцкого. Интервью с ним мы будем сопровождать записями песен Высоцкого, сделанными в разное время как в Советском Союзе, так и за границей [на основе этого интервью в России был создан документальный фильм/.

Ссылка на фильм: rutube.ru/video/8b56c6150c29e4fbf7e502ef1b59d90d/. ]

– Вы Владимира Высоцкого знали лично. При каких обстоятельствах вы с ним встретились и какое он оставил впечатление как человек?

– Я встретился с Владимиром Высоцким в конце шестидесятых годов, где-то во второй половине шестидесятых годов, когда я руководил клубом самодеятельной песни, назывался он «Восток». Существовал он при Доме Культуры пищевой промышленности в Ленинграде. Когда я заинтересовался вообще этим жанром гитарной поэзии, я познакомился с её авторами, прежде всего ленинградскими авторами, и с любителями этих песен – молодыми инженерами, студентами, научными работниками. И они пригласили меня в этот клуб, который занимался изучением и собиранием материалов и собиранием сил – творческих сил. То есть мы пытались искать самое талантливое, что было в этом жанре свободной, неподцензурной песни. Мы приглашали авторов: певцов, поэтов – к нам в клуб, в большой зал (а в него помещалось до тысячи человек). И вот мы постепенно расширили наши масштабы и стали приглашать авторов из Москвы. И однажды к нам приехал Володя Высоцкий. По-моему, он даже был <у нас> не один раз. Мне пришлось вести его концерт.

Я что-то о нем сказал публике, которой набилось столько… я не упомню, чтобы этот зал вмещал столько народу… а сколько осталось снаружи – вы себе не представляете… это были толпы, толпы, которые пытались попасть на наш вечер. И вот так мы встретились с ним. Он спел ряд своих песен – и известных, и в то время еще не известных, <песен> из кинофильмов и песен, которые он пел только на концертах и в кругу друзей. А потом получилось так, что я ему даже помог немножко. Когда он снимался в кино, ему обычно заказывали песни, которые страшно увеличивали популярность фильмов, в которых он участвовал. И чтобы получить гонорар за свою песню (не только за слова, но и за музыку), по советским правилам нужно представить ноты. Ну а он, как и большинство наших бардов, менестрелей, профессионального образования в музыке не имел, как это ни парадоксально для многих звучит. Галич учился, правда, музыке, но и он не записывал свои песни. И Окуджава, и Ким, и Высоцкий – это все талантливейшие любители в музыке, это композиторы-интуитивисты. И вот я записал ему <Высоцкому> несколько песен. Он мне пел их фразу за фразой, я записывал; и даже нужно было аккомпанемент какой-то написать, чтобы это все выглядело профессионально, чтобы его могли посчитать автором этой песни. Это было на квартире у одного нашего общего приятеля, физика, который замечательно записывал песни советских бардов. У него был блестящий магнитофон – Grundig, немецкий, и он составлял коллекцию; по-моему, это до сих пор самая лучшая коллекция в Советском Союзе.

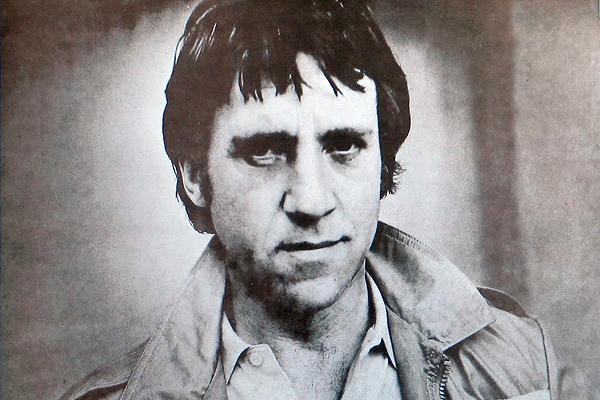

И впечатление он <Высоцкий> произвел на меня… знаете, у него есть какое-то единство личности и того, что он делал в искусстве. Вот эта интенсивность, напряженность изъявления себя в песне… То же самое было в его облике. Я не помню, чтобы он расслаблялся как-то, позволил себе поулыбаться, делать какие-то паузы… Он был очень интенсив ным, психологически очень напряженным человеком. И какая-то чувствовалась в нем всегда боль, что ли… какая-то тоска, вот такая же, которая чувствуется в его песнях, даже, казалось бы, смешных. Но вы, наверное, заметили, что редко смеешься, когда слушаешь его смешные песни: это и смех, и горечь какая-то. И вот был он и в жизни такой, по-моему: всегда что-то как будто гложет его, что-то не дает покоя.

– Это, конечно, совершенно своеобразный жанр искусства, который до шестидесятых годов практически неизвестен. Как вы объясняете его возникновение?

– Да, этот жанр был неизвестен, по-моему, не только в Советской России, но и в России вообще. Как-то у нас сложились так формы социальной жизни и культуры, что мы не знали раньше фигуры поэта с гитарой – кроме, пожалуй, Вертинского… но это тоже был поэт не с гитарой, а с фортепьяно и с маленьким оркестриком… и даже не совсем поэт: он прежде всего исполнитель был, Александр Вертинский… Но что-то похожее <в нем> есть, это как бы предвестие этого взрыва – <появления> крупных поэтов, трибунов, которые не читают свои стихи, а поют их. Ещё, пожалуй, можно назвать поэтов в предреволюционной России, таких как Аполлон Григорьев с его гитарой и очень песенной интонацией его поэзии, или Михаил Кузмин, который некоторые свои стихи пел в сопровождении фортепьяно; но это были, так сказать, «закрытые», рафинированные стихи. А вот то, что появилось во второй половине пятидесятых годов, это совершенно нечто новое. Мне кажется, этот жанр вырос от желания сказать то, что не говорилось в печатаемой литературе, в дозволенной поэзии. Даже при том новом, что открыли Вознесенский, Евтушенко, вот эти молодые поэты-ораторы… они многое могли сказать и им давали говорить… они выступали перед огромными аудиториями… Вспомните вечера поэзии, на которые невозможно было попасть… даже на стадион имени Ленина в Лужниках, где помещается что-то <около> ста тысяч человек, трудно было проникнуть. Понимаете, они выразили многое, но то, что можно было сказать более узкому кругу людей и в манере, которую можно открыть только в «негромком» общении, в тихом, интимном, от сердца к сердцу, – это смогли сказать другие поэты, вот эта плеяда поэтов с гитарой. Поэты «тихого» стиха – это Окуджава, Новелла Матвеева, Галич, Ким. И вот появился Высоцкий, у которого интимность, пронзительность, откровенность его поэзии сочетается с театральностью. Вот он, мне кажется, соединил этот «тихий» стих с подмостками большой эстрады. Это очень интересный сплав. И Высоцкий самый темпераментный, интенсивный и напряженный, <самый> «предельный» из наших менестрелей.

– Вы думаете, что на них <советских менестрелей> повлияло в какой-то мере возникновение одновременно приблизительно такого же жанра в Америке – скажем, Дилан, песни протеста шестидесятых годов (молодежной революции)?

– Да, несомненно. Но мне кажется, стилистически ближе к нашим русским поэтам-певцам, нашим шансонье – французские шансонье. Я имею в виду Жоржа Брассенса, Жака Бреля… Жак Брель, по-моему, наиболее близок именно Высоцкому – по тому, как поэт буквально изживает, сжигает себя в каждой песне. Кажется, что вот он закончил песню – и он умирает… и потом он возрождается снова. Вы упомянули американских поэтов-певцов… Да, мне кажется, что это какое-то общекультурное движение второй половины ХХ века. Это как бы противовес, противостояние массовой культуре, массовой механизированной культуре… когда по лились с экранов телевизора, из радио какие-то стереотипные произведения, песни, которые производились как-то технологически, понимаете? С «разделением труда»: один человек пишет стишки, второй подбирает мелодию, часто просто насвистывая, третий оркеструет, четвертый издаёт… и вдруг людям захотелось воссоединить все это, воссоединить в личности одного человека весь этот многоярусный процесс изготовления массового продукта, продукта для масс… И вот поэты взяли гитары. Они стали обращаться к публике как бы минуя все эти «рогатки», все эти ступени технологического процесса. И это произошло в Америке, это произошло в Западной Европе, это произошло в Советском Союзе.

Когда мы говорим о каких-то стилевых и тематических параллелях, давайте не забывать о нашем отечественном истоке этого искусства. Я имею в виду народную песню, фольклор советского времени. Свободная песня никогда не умирала. Она уходила как бы под лёд – особенно в холодные сталинские годы. Но она продолжала жить – и вдруг вырвалась, когда умер Сталин, когда произошла амнистия. Вдруг Россия наводнилась песнями, о которых мы даже не подозревали… о том, что люди продолжали чувствовать правду жизни и пытались <её> выразить, пусть даже неуклюже, не будучи профессионалами этого жанра. Но они выражали себя, выражали время в этих песнях тюрем и лагерей. Не было бы этих песен – мы бы не узнали, я думаю, профессиональную свободную песню, которая родилась позже, к концу пятидесятых годов.

<…> О блатных, так называемых блатных песнях у Высоцкого. Он начинал со стилизации под блатной фольклор, и это были очень остроумные, очень точные песни – в смысле социального адреса. Но это под ражание, эта имитация только кажущаяся. Он так вложил в эти песни свою личность и так насытил их чувством, мыслью, так насытил семантически, что люди, о которых он писал, оказались не в состоянии эти песни воспринимать. Мне рассказывал один из ленинградских бардов, очень талантливый, Юрий Кукин: когда он ездил летом по Сибири (работал в геологических партиях), он часто встречался с людьми такими деклассированными, с бывшими ворами или будущими, с вот этой блатной средой… и он пел им песни Высоцкого в порядке эксперимента. И он убедился, что они не успевают следить за развитием песни, за развитием текста, мысли: это оказалось для них слишком насыщено смыслом.

– Вот вы довольно много, уже переехав в Соединенные Штаты, стали выступать с докладами, концертами, по радио, кажется, даже по телевидению… Как, по-вашему, американская публика чувствует эмоциональную насыщенность этой песни?

– На удивление остро очень воспринимает. Американцы оказались способны как-то проникнуть не только в тематику этого искусства, но и в его стиль. Я думаю, потому что и сами они имеют такую «индивидуальную» песню, о которой мы только что говорили. Они знают и любят Боба Дилана и Саймона, поэтов с гитарами, которые сами пишут стихи, выражают себя в них. И американцам, мне кажется, многое понятно в нашей песне. Но надо сказать, особенно Окуджава, с его большей романтической высотой, обобщенностью и с мелодической насыщенностью его поэзии. Галич более идиоматичен, более однообразен музыкально; здесь больше того, что американцы называют in-joke [от inside joke, шутка для посвященных. Ред.], таких непереводимых на язык другой культуры социальных ситуаций и языковых ситуаций. Высоцкий воспринимается здесь не с такой легкостью, как Булат Окуджава. Но все-таки воспринимается.

<В ответ на вопрос интервьюера о современном состоянии авторской песни в СССР>:

– Трудно ответить на этот вопрос, трудно. Мне кажется, что нелегко сейчас приходится этому виду устной музыкальной поэзии. Её расцвет был связан с временем такого короткого либерализма, с временем надежд. Для этого жанра нужен какой-то воздух, нужно определенное количество кислорода в социальной атмосфере. Потому что нужно общение. Поэт должен петь песни для кого-то, петь песни не только для узкого круга людей, но и для публики. И это становится все труднее и труднее. Я не хотел бы выглядеть полным пессимистом, но сейчас очень мало кто может претендовать на то, чтобы заменить эти сияющие, оказавшиеся пустыми места наших замечательных шансонье.

<…> Вы упомянули Галича и Высоцкого… я на сто процентов убеждён, что по их песням историки будущего будут изучать разговорный язык нашего времени. И Галич, и Высоцкий были, мне кажется, первыми поэтами, кто услышал и передал в стихотворных строчках самый живой, самый гибкий современный острый русский язык. И не только сами слова, не только лексика звучит вот этого, понимаете, «простого советского человека», но и интонация. Это совершенно потрясающий кладезь для будущих историков культуры… да и для нас, для современников: мы лучше познаем самих себя и понимаем, где мы жили или где мы живем, среди кого. Понимаем изгибы психологии этих людей.

<…> Владимир Высоцкий, по моему мнению, дал глубочайший социальный срез советского общества. Значение его искусства, его песенного поэтического искусства, мне кажется, прежде всего социальное; это своего рода географическое открытие: он открыл те пласты русского современного общества, которые до него просто не были даже затронуты.

<…> Притом, что он не пишет «песен протеста» … он не писал специально критических песен… он просто писал о том, что он видел и слышал вокруг себя. И вот люди у него представали как бы очищенными <…> от идеологических одежд. Вот советский человек такой, какой он есть. И это к нему, к Высоцкому, привлекало необычайно…

— — —

Видео о Высоцком, на основе этого интервью:

Комментарии

Интересный материал. Но ...

Интересный материал. Но в нём прозвучало несколько неуважительное отношение к обычной эстраде. («один человек пишет стишки, второй подбирает мелодию, часто просто насвистывая, третий оркеструет, четвертый издаёт») Думаю, такое отношение несправедливо. Традиционная эстрада – тоже серьезный жанр. И в его рамках много шедевров.

Да и у Высоцкого ряд песен, как мне кажется, скорее в жанре обычной эстрады, чем бардовской. Бардовская песня не предполагает наличия вокальных данных, достаточно уметь просто координировать голос. А попробуйте спеть «Баню» без вокальных данных! Или «Попугая».

Клуб "Восток"

Я был одним из (совсем) молодых тогда завсегдатаев клуба Восток, который находился не где-нибудь, а на улице Правды! Клуб также организовал первый советский "Woodstock" в лесу в Токсово, на Карельском перешейке, в июне 1967 года. Это было через месяц после того, как Фрумкин провозгласил "бардизм" на конференции в Петушках. (Городницкий, который выступал тогда в лесу, подтвердил мне, что это был первый такой концерт.)

Лицом к лицу лица не увидать

Иначе как можно назвать Высоцкого сначала поэтом-песенником, а потом представителем "гитарной поэзии", даже будучи "теоретиком бардовской песни"? Хотя уже прошло 45 лет со дня смерти этого совершенно необыкновенного - не побоимся этого слова - Явления. И, конечно, его нужно было слушать живьем, потому что никакие допотопные, по всей видимости любительские записи не могут передать всю необыкновенность этого безусловно Чуда!

Добавить комментарий