«Здесь нужно, чтоб душа была тверда...»

Данте Алигьери, «АД», Песнь третья.

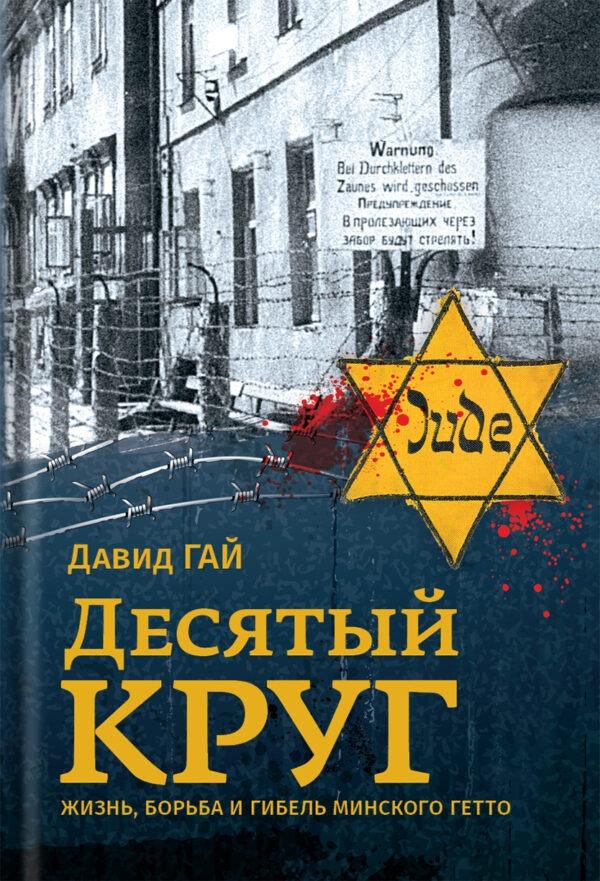

В бостонском издательстве “M-Graphics” (США) и почти одновременно в санкт-петербургском (Россия) издательстве «Пальмира» вышло новое, дополненное издание документальной книги известного русско-американского писателя Давида Гая «Десятый круг».

Впервые книга, посвященная жизни, борьбе и гибели Минского гетто, была издана в начале зимы 1991 года в Москве стотысячным тиражом и сразу стала бестселлером. И хотя книга была встречена читателями с огромным интересом, всё же, на мой взгляд, в то время она не получила достойного освещения в литературной критике. Важнейшая причина подобной недооценки заключалась в том, что в условиях советского и постсоветского плохо скрываемого антисемитизма нельзя было акцентировать внимание на страданиях евреев – принято было писать, что фашисты преследовали, убивали, сгоняли в концлагеря в равной степени всех «советских людей».

А между тем, в «Десятом круге» четко показано, что главными жертвами гитлеровского террора были именно евреи, причем в гонениях участвовали не только немцы, но зачастую и местное население. Более того, в книге откровенно говорится о том, как нередко с подозрением и даже с враждебностью к беглецам из гетто относились и партизаны. Смелость авторских выводов, вероятно, и стала причиной того, что историческое и общественное значение «Десятого круга» не было по достоинству оценено в Советском Союзе, а затем в России и Беларуси.

Нельзя не отметить особую актуальность нынешнего переиздания книги. Антисемитизм во всем мире растет, принимая различные формы. После беспрецедентной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года мир не только не осудил террористов, но толпы «защитников» палестинских убийц во многих цивилизованных странах вышли на улицы с обвинениями в адрес Израиля. Волна нападений на евреев прокатилась по всему миру и достигла даже Америки. Большинство участников антисемитских акций ничего не знают и знать не хотят о трагедии Холокоста, считая все это выдумкой. Реанимировать уснувшую совесть человечества невозможно без сильного эмоционального шока, и потому книга Д. Гая – это не только дань памяти жертвам прошлого, но и прививка от нынешнего антисемитизма и ксенофобии. Последнее издание вышло с новыми комментариями и дополнениями, помогающими полнее и глубже осмыслить описанные в книге события.

Сила воздействия документальной повести в том, что о годах оккупации на территории Белоруссии рассказывают непосредственно сами свидетели и участники тех событий, чудом избежавшие смерти. Каждая история выживания, по словам автора, –удивительная, невероятная, за гранью человеческих сил и возможностей.

И все же, прежде чем знакомиться с этими историями, мне кажется, необходимо осознать, с какими трудностями и проблемами был связан не только сам процесс работы над книгой, но и предварительный сбор материалов, а также последующая публикация текста.

Лаконично и сдержанно описывает автор эти трудности, вместе с тем факты свидетельствуют – для работы над книгой требовались не только талант и упорство, но и незаурядное мужество. Даже во время перестройки доступ к засекреченным папкам по данной теме в институте истории Академии наук Белоруссии был практически закрыт. Благодаря стечению счастливых обстоятельств автору удалось заполучить на одни сутки заветные папки, а потом записи, сделанные за это короткое время, пришлось прятать. За вынос секретных материалов автору могла грозить, по меньшей мере, конфискация записей, а может, и что-то похуже.

Читать показания людей, переживших те страшные испытания, невыносимо больно – невозможно примириться с тем, что погибшим помочь уже невозможно. Но именно сейчас свидетельства о тех событиях могут помочь нам – всем тем, кто наблюдает безнаказанный разгул антисемитизма, вспомнить, что зло, к сожалению, имеет свойство становиться обыденностью и зародыши фашизма надо уничтожать при первых симптомах их появления.

Документальная точность в книге опирается на анализ глубинных идеологических и психологических истоков фашистского режима. Тщательно отобранные цитаты из выступлений Гитлера и прочих фашистских бонз наглядно подтверждают: рассуждения о расовой чистоте и родстве по «крови и почве» неизбежно способствуют торжеству безграничного зла и варварского террора.

Процесс постепенного погружения в ад, где отменяются все представления о ценности человеческой жизни, описан в свидетельских показаниях выживших. Их рассказы торопливы и сбивчивы, они словно перебивают друг друга: еще первый не успел сообщить нечто важное из происходившего в начале оккупации, как тему подхватывает следующий рассказчик. В трагическом хоре голосов своеобразным камертоном звучит голос автора – сдержанный, без патетики. В памяти невольно возникает образ поэта Вергилия, ведущего Данте по кругам ада. Как поясняет сам автор: « Отсюда и название повести – «Десятый круг». В аду кругов девять. Дантов ад бледнеет перед существованием узников гетто...»

Текст книги визуален – одна картина сменяется другой, так что кажется, идет нескончаемое документальное кино, где из отдельных кадров складывается широкая панорама происходящих событий.

После первого шока люди, попавшие в замкнутое пространство, постепенно осознают масштаб катастрофы. Везде царит хаос: те, кто пытались эвакуироваться, вынуждены вернуться в город, но там уже фашисты, повсюду проводятся облавы и массовые расстрелы. Сначала всех сгоняют в концлагерь Дрозды под Минском, где на маленьком пятачке собрано сто сорок тысяч заключенных, затем происходит «выселение» всех евреев в гетто, после чего евреи начинают понимать, что в общем аду им отведено особое место.

В книге убедительно показано: хаос первых месяцев войны возник во многом из-за трусости республиканского партийного руководства, которое бегством спасало свои шкуры. В качестве доказательства вины «руководства» автор ссылается на свидетельства Г. Смоляра, который был одним из главных организаторов сопротивления узников: «Многочисленное население города, и, прежде всего, восемьдесят тысяч евреев, были оставлены на «милость» врага. Паника среди партийного руководства была так велика, что оно даже не успело назначить нескольких человек, которые должны были остаться в области для организации движения сопротивления».

Автор обращает особое внимание: процесс уничтожения «расово неполноценных людей» изначально носил плановый характер. Постепенно хаос сменяется фашистским «порядком», который стал чудовищным апофеозом знаменитого немецкого «ОРДНУНГА». Символом «нового порядка» являются ритуалы массовых расстрелов, при которых сами обреченные роют себе ямы, а затем под дулами автоматов жертвы аккуратно укладываются в могилы на еще содрогающиеся тела расстрелянных, чтобы убийцы потом не должны были «трудиться», складывая трупы штабелями.

О том, как жестко и цинично соблюдается пропорция между количеством евреев, отправляемых на уничтожение, и тех кого, оставляли для временного «сохранения рабочей силы», свидетельствуют, например, аккуратные отчеты генерального комиссара по Белоруссии Кубе. 10 августа 1942 года он докладывает начальству о результатах: «В Минской области евреи полностью истреблены... Во всех остальных областях число евреев, используемых в качестве рабочей силы, устанавливается СД и мною в количестве самое большее 800 человек, а по возможности не более 500».

Для остроты ощущений нацисты нередко сопровождают расстрелы музыкой Штрауса и других композиторов.

С горьким сарказмом автор отвергает, утверждение Геббельса о том, что немецкий народ долго сохраняет «сентиментальность» в отношении к евреям: «Напротив, народ, отравленный идеологией фашизма, с о з р е л быстро, даже слишком быстро, и это по сей день составляет неразрешимую загадку, своего рода психологический феномен. Как в течение считанных лет удалось такое множество людей превратить в нелюдей? Всех, однако, не перекроили. Были антифашисты, были те, кто отказывался участвовать в массовых убийствах, наконец те, кто просто сочувствовал и помогал жертвам. Ареной доселе невиданного поединка становилась душа человеческая, изнемогавшая под бременем зла, насилия, страха и – вопреки всему – сохранявшая в каких-то своих, не доступных ничьему вмешательству и проникновению недрах, сострадание, надежду, любовь».

Описания нередко полярных проявлений человеческой натуры образуют в книге трагический контрапункт. С одной стороны, описано немало случаев, когда местные жители выдавали прятавшихся евреев или сами пытались с ними расправиться. Арон Фитерсон, например, рассказывает о том, как вырвался из колонны приговоренных к расстрелу и попытался спрятаться код крыльцом соседнего дома, но хозяин дома, заметив беглеца, выдает его полицаям. Уже никого не удивляет то, что бывшие добрые знакомые не пускают евреев в свои дома.

С другой стороны, о том, что не все немцы были фашистами, свидетельсвует воспоминание Бориса Хаймовича о немце, который помогал подпольщикам и сам активно участвовал в саботаже. Григорий Добин писал о том, как австриец, заведовавший сапожной мастерской, оставил евреев накануне погрома ночевать в мастерской. Было немало случаев, когда немцы выражали не просто сочувствие жертвам геноцида, но и пытались хотя бы временно отсрочить неминуемую смерть обреченных.

Пожалуй, самым глубоким проявлением чувств стала история любви капитана Вилли Шульца к еврейке Ильзе Штейн, попавшей в минское гетто из Германии. Ради спасения любимой офицер решается сотрудничать с членами подполья и участвовать в побеге к партизанам. В нынешнем издании приводятся новые подробности, как в дальнейшем складывались судьбы героев этой невероятной истории. Заслуга в открытии этих фактов целиком принадлежит автору повести.

Все те, кто остался в живых, охотнее сохраняют память о проявлениях доброты и сострадания, чем о человеческой жестокости. Причем доброе отношение к жертвам нередко вырастало из «благодарной памяти» о евреях. В этом отношении характерно Старое села близ Минска, которое во многих рассказах упоминалось как остров безопасности для евреев и надежное укрытие для партизан. Оказалось, что здесь обо всех евреях судили на основании представлений о легендарном жителе села, старике-еврее Ионе Миленьком, ставшем в памяти односельчан неким символом доброты, честности, несгибаемой воли.

В атмосфере послевоенного антисемитизма особое распространение получил миф об отсутствии на оккупированной территории еврейского сопротивления. В книге приводятся документы и бесспорные свидетельства, опровергающие подобную точку зрения. Из рассказов бывших узников гетто следует, что даже в самых страшных обстоятельствах узники гетто боролись. В гетто действовало подполье, была налажена связь с партизанами, организован уход в леса с добытым разными путями оружием. Автор скрупулезно прослеживает все этапы создания подпольной организации: формирование оперативных десяток, распространение рукописных листовок, создание подпольной типографии, организацию саботажа в мастерских.

В белорусских лесах действовали десятки партизанских отрядов и по меньшей семь из них были созданы при непосредственном участии сумевших вырваться из гетто. Наглядным доказательством активного участия еврейских лидеров в организации партизанского движения является фотография, которую автор обнаружил в издании, выпущенном в Германии и посвященном истории концлагерей и гетто времен войны. На снимке – организаторы партизанского движения, вот их имена: Борис Хаймович, Шолом Зорин, Гирш Смоляр, Нахум Фельдман, Владимир Кравчинский, Хаим Фельгельман.

Обитатели гетто с особой ясностью осознавали, что бегство в леса было по существу единственной возможностью выжить, но путь туда был сопряжен со многими трудностями и опасностями. Командирам партизанских отрядов было указано не доверять беженцам из гетто. Автор, досконально изучивший доступные и недоступные в советское время архивные источники, обнаружил текст правительственной директивы, в которой говорилось о якобы организованном немецкой разведкой в Минске «Подставном центре партизанского движения». Создателем этой «теории» был 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии Пономаренко, возглавлявший Центральный Штаб партизанского движения и пользовавшийся авторитетом у Сталина. Результатом его радиограммы и был весьма недружественный прием, который часто узники гетто встречали в лесу . «Многих в отряды не принимали, многих расстреливали по дороге в лес. Расстреливали «народные мстители», следуя указаниям «Большой Земли».

Тех, кто рассказывал правду о дезинформации, идущей из Москвы, после войны власти травили особенно. Так, свидетели, которые открыто обвиняли Пономаренко и ему подобных партийных «организаторов» в гибели невинных евреев, после войны подвергались беспочвенным обвинениям в предательстве. К числу незаслуженно оклеветанных относятся Айзик Платнер, Гирш Каменецкий, попавшие в ГУЛАГ. Чудом избежал ареста один из создателей подполья в гетто Гирш Смоляр, находившийся в тот период в Польше.

В своей книге Давид Гай дает убедительную отповедь клеветникам, пытавшимся скомпрометировать активных деятелей еврейского сопротивления. Характерным проявлением подобной клеветы была книга «Дары данайцев», изданная в 1987 г. в издательстве «Беларусь», в которой некие А. Божко и В. Пепеляев, «выполняя социальный заказ», обвиняли Г. Смоляра и его соратников в предательстве. Автор смог с помощью документов и свидетельских показаний опровергнуть чудовищные наветы. Впоследствии Д. Гай лично встретился в Израиле со. Смоляром и познакомил его с содержанием книги «Десятый круг».

Нельзя оставить без внимания стремление автора отдать дань благодарности тем, кто посвятил жизнь сохранению памяти об истории Холокоста в Белоруссии. С особой теплотой пишет он об Анне Павловне Купреевой, которая сама носила клеймо «дочери врагов народа». Анна преодолела все личные трудности и гонения, впоследствии стала сотрудником академического института. Главной темой её жизни стала история Минского гетто. Труд Купреевой был засекречен, однако автору книги удалось на короткое время его получить и ознакомиться с ним. Собранные Анной Павловной материалы и документы, бесспорно, помогли…

По мере погружения в текст повести мы все острее ощущаем глубокую личную авторскую сопричастность к тем трагическим событиям. Органической частью повествования стало описание поездки в Рыбницу (тогда Молдавия, ныне Приднестровье). Рассказ о гибели бабушки в Рыбницком гетто, об испытаниях, выпавших на долю многих членов его собственной семьи, помогают понять, почему Давид Гай взялся за такую щемящую тему как история жизни, борьбы и гибели Минского гетто..

А в моей памяти оживают лица бабушки и дедушки (родителей моей мамы), которых в первые дни войны, еще до создания гетто на территории Транснистрии, Бессарабии и Украины, вместе с другими евреями выгоняли из домов, забирали в открытые лагеря смерти, убивали по дороге или обрекали на голодную смерть под открытым небом. Семьи маминых сестры и брата были расстреляны в Дубоссарах. Маму полицаи приговорили к расстрелу, но ей удалось бежать. Многие евреи, как и моя мама, спаслись, благодаря помощи нееврейских друзей и соседей – знакомых и незнакомых русских, белорусов, украинцев, молдаван, которые помогали узникам гетто и прятали беглецов, рискуя жизнью. Вечная им признательность и слава!

Нынешняя действительность дает наглядные доказательства необходимости и своевременности выхода второго издания повести..

К сожалению, на наших глазах возрождается, ширится в старых и новых формах современный антисемитизм: то в виде теории «израильского колониализма», то в виде вымысла о «геноциде палестинцев» или иранского нарратива: «Израиль не имеет права на существование!»

Агрессивному невежеству антисемитов всех мастей необходимо противопоставить убедительные документы и факты. Мне кажется, что именно эту миссию в полной мере выполняет книга.

Мой совет тем, кто читает эти строки, – обязательно прочтите книгу «Десятый круг»!

*Приобрести книгу в бумажном и электронном вариантах можно через сайт издательствo: https://mgraphics-books.com/product/the-tenth-circle-minsk-ghetto

Добавить комментарий