Самое интересное в искусстве – личность художника.

Сомерсет Моэм «Луна и грош»

- Я нахожу, господа, что весьма трудно описать чье-нибудь лицо. Легко перебрать поодиночке все отдельные черты, но каким образом передать другому то, что составляет отличительную принадлежность, сущность именно этого лица?

- То, что Байрон называет “The music of the face” – заметил один перетянутый и бледный господин.

Иван Тургенев «Андрей Колосов»

Автопортрет — особый жанр в искусстве и, пожалуй, один из сложнейших. Если живописцы других жанров пытаются передать на полотне внешние признаки предметов, то художнику, пишущему портрет, приходится связывать внешние черты портретируемого с его характером, психотипом, настроением.

Писание автопортрета – рассказ о себе самом - еще более усложняет работу художника: что он хочет рассказать о себе, каким он видит и как оценивает себя в данный момент. Задача эта столь увлекательная и вдохновляющая для творческого человека, что немало мастеров подпали под ее очарование. Например, в галерее Уффици есть огромное собрание автопортретов художников, начало которому было положено ещё в XVI веке.

На многочисленных выставках картин Павла ТАЙБЕРА (1940 - 2017) автопортреты художника привлекали особое внимание и почти всегда требовали пояснений. Желание зрителей понятно – чтобы войти в творческий мир художника, который, как и поэт, мыслит образами, нужен «ключ».

Таким волшебным «ключом» блестяще владел Борис Бернштейн (1924-2015), профессор, теоретик искусства, писатель. Фрагменты из его статьи, относящиеся к автопортретам, и эссе «Голый Тайбер» приведены в этой публикации.

И всё же я беру на себя смелость дополнить сведения о представленных или только упомянутых автопортретах. Делаю это на том основании, что в течение пятидесяти лет я была первым зрителем, первым «критиком» работ Тайбера и даже «крестной матерью» большинства из них. Мои суждения – это только «показания свидетеля», которые, возможно, дополнят общую картину. В отличие от фрагментов из статьи Б. М. Бернштейна, они будут представлены как «Дополнения» и подписаны моими инициалами Л.Л.

Б. М. БЕРНШТЕЙН

ПРОЩАЙ ХХ ВЕК

Фрагмент 1.

Среди картин Павла Тайбера я не встречал портретов. Исключение составляют автопортреты. Но они не совсем из портретного ряда и, как кажется, их породила другая необходимость. Ни один из воспроизводимых здесь автопортретов не написан просто, “в упор”. Однажды Павел Тайбер, взрослый, написал себя мальчиком, это было воспоминание о прошлом, другой раз, опережая время – после смерти, в гробу, картина называется Воспоминание о будущем. В 1988 году он изобразил себя в шутовском колпаке, а недавно – каторжным пленником палитры… Конечно, портреты похожи на написавшего, но их смысл куда больше сходства; всё это метафоры. Через них Тайбер, как умеет, т. е. как живописец – осознает себя, образно проживает свое место в мире, свою судьбу.

Большую часть своей жизни Тайбер был (назовем это условным историческим термином) советским художником. Это означает, что он был не по своей воле заброшен в ситуацию несвободы, принудительного сотрудничества с идеологизированной властью, которая предписывала стилистику и требовала бесстыдной и лакейской лжи. Личную судьбу надо было выстраивать между этими полюсами. Рассматривая репродукции его работ, я узнаю в них знакомые опыты «ненаказуемого неучастия», мягкого yклoнения от доктринальной колеи.

Многие годы он будет писать детей - персонализированный, каждый раз наново переживаемый мир детства. Вселенная детства, какой ее изображал Тайбер, имела мало общего с бытовым «детским жанром». Индивидуальный характер, портретность, психологизм – качества в общем чуждые этому ряду картин не потому, что художник не умеет, но лишь потому, что они находятся за пределами его живописной концепции. В сущности, один мальчик, круглолицый и круглоглазый, с румянцем на щеках, в бумажной треуголке остается постоянным героем цикла.

Ключевая метафора этой творческой поры - Автопортрет с будиль-ником. Изобразив себя мальчуганом, художник разоблачил собственный секрет: маленький Тайбер подобен многим и многим мальчишкам, которые заполняют его картины, автор и персонаж совмещаются: «Госпожа Бовари — это я».

Дополнение:

В нескольких своих работах Павел выносит на холст строку из стиха Мандельштама: «Из омута злого и вязкого/Я вырос, тростинкой шурша…».

Она могла бы служить эпиграфом к этому скупому на подробности автопортрету, где художнику, тем не менее, удалось многое рассказать о себе, шестилетнем. Хрупкую фигурку мальчика он пишет, не изменяя своей манере виртуозного письма широким движением кисти. Конечно, перед нами не «круглолицый и круглоглазый, с румянцем на щеках, в бумажной треуголке мальчик». Но это никак не противоречит утверждению Бориса Бернштейна о внутреннем единстве и родстве автора с героями его картин. Тайбер сам подтвердит эту связь в автопортрете Воспоминание о будущем.

Здесь же зритель наталкивается на серьезный не по возрасту взгляд мальчугана, на сжатый маленький рот, на прижатую к груди руку, будто защищающую себя от чего-то или кого-то недоброго. Скудные детали интерьера подчеркивают бытовую бедность: старая тумбочка, украшенная салфеткой домашнего рукоделия, неуклюжий, топорного дизайна будильник. Художник зарифмовал его с головой мальчика так, что кажется, будто круглый циферблат смотрит на зрителя черными пятнышками цифр с такой же тревогой, как и мальчик, и вот-вот разразится отчаянным пронзительным звоном.

Художественной метафорой служит и стена за спиной мальчика. Она мало похожа на обычную стену в городской квартире. Художник пишет ее резкими косыми мазками, меняющими цвет от черно-зеленого до тёмно-красного, отчего стена кажется колеблющейся, неустойчивой, готовой рухнуть в любую минуту. Зритель не знает причин, но понимает, что жизнь у мальчика совсем нелегкая и уж точно не безмятежная. Так возникает догадка: веселые карнавалы и театральные зрелища, изображаемые на полотнах Тайбера – не мечта ли это взрослого художника о несбывшемся счастливом детстве? Л.Л.

Фрагмент 2

Сумрачным, в рембрандтовском освещении, предстает Павел Тайбер в Автопортрете в шутовском колпаке. Метафора шута играет смыслами – королевский дурак, как известно, развлекает, забавляет, но ему же дарована трудная привилегия – говорить правду в глаза.

Дополнение:

Несмотря на острый глаз и чутье, проявляемое в человеческих отношениях, сарказм, злая ирония, позволительные и даже предписываемые королевскому шуту, были абсолютно не свойственны Тайберу-человеку. Присущая ему от рождения неспособность ко лжи, исключала возможность служения «королю» или системе. Смысл автопортрета представляется мне по-другому.

Этот автопортрет Тайбер пишет в 1988 году, ему 48 лет – уже можно подвести некоторые итоги: как и кем ощущает себя художник, «земную жизнь пройдя до половины». Надев шутовской колпак, он обозначил себя актером, но играет он не шута, а волшебника. Волшебной палочкой служит кисть художника, под ее прикосновением на холсте происходят волшебные превращения, а он сам появляется там то в роли кукловода, то циркового фокусника, то уличного продавца игрушек.

Парадокс заключается в том, что картины о детях Тайбер пишет не для детей, а для себя, взрослого. Зачем-то ему нужно героя Автопортрета с будильником – такого беззащитного перед бедностью и злобным окружением - вывести из тесноты убогой комнатушки в пространство улиц, в сад, где на дереве растут одновременно груши и яблоки, в парк, где призывно звучит музыка из цирка Шапито, в жизнь, полную удивительных событий – карнавалов и спектаклей, явлений то Дон Кихота, то Чарли Чаплина. Этот волшебник в шутовском колпаке знает все заветные мечты своих героев и с легкостью осуществляет их: дети едят мороженое! черешню! У них есть аквариум с золотой рыбкой и… любимый чёрный щенок!

Тайбер не просто развлекает почтенную публику, а воссоздает на своих картинах ретроутопию счастливого детства, которого не было. Зачем? Ведь «ни с каких вокзалов в минувшее не ходят поезда».

Я предполагаю, что Павел хотел избавиться от груза детских обид, вспоминая и всё хорошее, что обязательно случается даже в самом суровом детстве, и, конечно, помнится. Например, невиданно огромное яблоко, принесенное дедом с казахского базара; бумажные кораблики, плывущие в ручьях тающего снега; своя первая картинка с натуры: зажженная на столе свеча, когда в комнате погас свет. Вот эта свеча не должна была погаснуть, чтобы мир детства не погрузился в темноту. Очевидно, что детский цикл Тайбера был не только нишей, в которой он скрывался от сотрудничества с властью, но еще и желанием «словесный сор из сердца вытрясть». Возможно, так очищалась душа, и можно было жить и работать дальше. Л.Л.

Фрагмент 3.

Вероятно, неограниченное богатство возможностей, которые художник находил в избранной им - и сотворенной им - нише, побудило его поверить, что тут его судьба. Знак этой веры, трогательный и странный, настоянный на жутковатой макабрической иронии, но в любом случае нетривиальный автопортрет в гробу. На картине «покойного» Тайбера окружают все те же круглоглазые мальчуганы и девчонки в бумажных треуголках. Они сопровождали его всю жизнь, и они остались, когда его не стало; они - его «вторая жизнь». Картина называется Воспоминание о будущем.

Как и другие прогностические воспоминания, она была ошибкой. Непредвидимое будущее оказалось совсем иным.

Знаком этого будущего можно счесть Автопортрет 1995 года - года, когда Павел Тайбер перебрался в Калифорнию. Это двойное перемещение, смена географического и социокультурного места, оказалось переломным рубежом, вернее - кризисом, полным трагического напряжения.

Все было иначе - другой свет, другие краски, другая звучность цвета непреложно требовали и другого письма. Наконец, самое главное - здесь у искусства живописи была другая история, которая здесь, в Америке, была реально прожита и пережита, тогда как там поколение Тайбера получало о ней лишь искаженные и отрывочные известия. Это знание «со слов» надо было сделать своим, сделать фактом собственной духовной биографии, хотя бы в качестве квазибиографии, проделанной интеллектом и запоздалым опытом.

Все это как нерешаемую проблему можно прочесть в Автопортрете 1995 года - произведении глубоко трагическом, воплотившем экзистенциональную потерянность художника перед лицом чужой и чуждой ситуации.

Тем не менее, травма пересадки в другую почву, точней - травма невозможности в ней укорениться, сняла внутренние ограничения и открыла глубоко упрятанные творческие потенции, которые проявили себя во взрывоподобной смене не только стилистических форм, но в смене идей, концепций, принципов живописного выражения.

Дополнение:

Каким видит себя Тайбер после перенесенного кризиса?

Если в портрете 1995 года вывернутая голова портретируемого не имеет в пространстве картины места для ее возвращения в нормальное положение, то в портрете 2001 года она с трудом преодолевает тяжесть палитры на плечах. По определению Бориса Бернштейна художник, захваченный новыми идеями и много работавший над их воплощением, изобразил себя здесь «каторжным пленником палитры». Но по словам самого Павла это была попытка воплотить, возможно слишком буквально, блоковскую мысль «Искусство – ноша на плечах».

В Автопортрете 2002 года большая часть лица написана как черно-белая фотография, а другая - как живописный портрет, т. е. мы видим композицию, в которой как бы сосуществуют два лика одного и того же человека. Один молодой, другой пожилой. Разгадывая авторский замысел, я нахожу несколько возможных, лежащих, так сказать, на поверхности вариантов.

Первым из них напрашивается толкование портрета как своего рода грустный рассказ о том, «как мир меняется и как я сам меняюсь» под влиянием обстоятельств и времени: молодое яркое лицо превращается в серое, неулыбчивое, уставшее – пусть зритель подберет эпитеты сам.

Но вслед за первым приходит в голову и второй вариант: кажется, что художник, разглядывая «книгу» своего лица, видит в ней слияние реальности (фотография) и идеала (живописная часть). И это не абстракция, а живой опыт осознания и восприятия собственной личности, утверждение ее высшего единства.

Некоторое время спустя я снова возвращаюсь к портрету. Почему-то он меня не отпускает. Теперь я обращаюсь к фону. Широкие черные мазки как бы намечают вокруг лица раму, но не замыкают ее - портрет еще не завершен, превращения лица не закончены? Память тут же подбрасывает соблазнительную, хотя, возможно, и слишком смелую аналогию - нет ли в этом изображении переклички с уайльдовским «Портретом Дориана Грея»?

Мне хотелось бы обратить внимание зрителей на то, что при видимой исповедальности автопортретов Тайбера, художник говорит о себе на своем художническом языке, языке живописи, точно и кратко, не перегружая портрет подробностями визуального ряда, избегая сентиментальности, мелодраматизма и пафосности. В этом нашла отражение главная черта личности Павла – всегда оставаться честным с самим собой и своими зрителями.

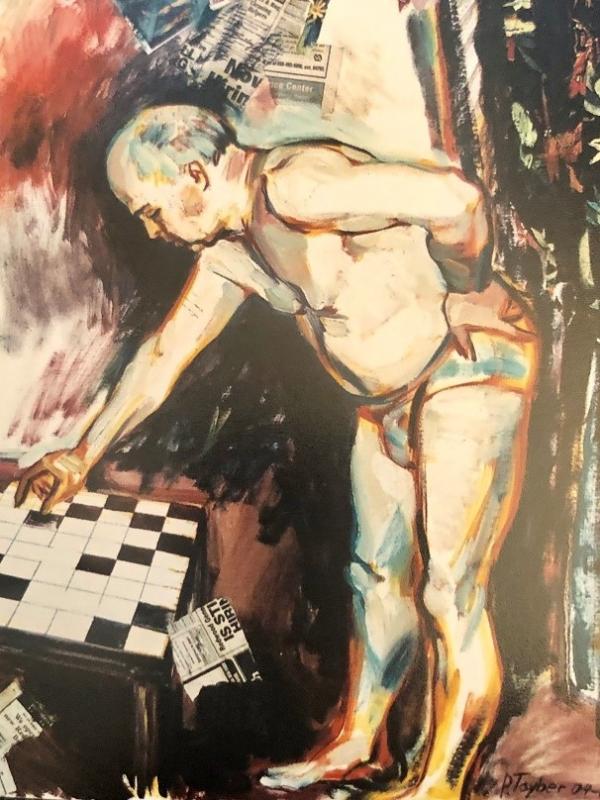

В 2004 г. Павел Тайбер начинает и в 2005 заканчивает еще один, последний автопортрет - в полный рост, под названием Утренняя игра, где он изобразил себя без одежды. Это была еще одна метафора Тайбера, преодолевшего внутреннюю скованность и осознавшего необходимость абсолютной свободы в творчестве, без которой искусство просто умирает. Л.Л.

Об этом эссе Бориса Моисеевича Бернштейна.

Голый Тайбер

эссе

Каждое утро, едва приняв душ, он приступает к делу. Он разыгрывает шахматную партию с самим собой. Шахматная доска отчасти похожа на настоящую, на нее нанесены ровно 64 клетки, в некоторых местах черные и белые поля чередуются в правильном порядке. Но это всего лишь симуляция.

Часть доски занимают одни белые клетки, предоставляя полную, кэрроловскую свободу играющим. Фигуры могут двигаться как и куда угодно, правила отменяются. Правда, фигур тоже нет, игрок сосредоточенно переставляет пустоту. Свобода получает абсолютное измерение.

Играя воображаемыми фигурами на мнимо-шахматной доске (ее частичная правильность только напоминает об утрате правильности), он совершенно свободен, может принимать какие угодно правила и тут же их отменять. Но пребывая в веселом царстве игры и видимости, как назвал это Шиллер, он сам не весел.

Он чрезвычайно серьезен, этот мастер игры, он делает важное и неизбежное дело. Он не знает, что ещё Кант когда-то определил главное качество эстетического предмета как целесообразность без цели, но интуитивно догадывается об этом. Иначе говоря, он не знает, зачем он это делает, но не делать не может. Кантов парадокс предстает перед ним без философских драпировок, просто как абсурд жизненной ситуации.

Такова голая правда о Тайбере.

Добавить комментарий