Сегодня каждый из нас все чаще задумывается, что ждет всю планету, нашу страну, нас с вами в конце эпидемии. И не только в плане экономическом (об этом-то говорят повсеместно), но и в плане культурном. Не идем ли мы к культурному «одичанию», признаки которого были уже и до всякой эпидемии?

Положим, изобразительное искусство давно уже, на мой взгляд, переживает глубокий кризис. Видимо, проблемы только усугубятся. Останутся ли они неразрешенными, что и приведет общество к одичанию, зависит и от того, насколько остро мы их сумеем осознать.

В изобразительном искусстве, как мне представляется, наметились две тяжелейшие проблемы, о которых искусствоведы практически молчат. О том, что живопись «исчезла», прямым текстом говорят представители соседнего цеха (к примеру, поэт Юрий Кублановский).

В самом деле, актуальным (читай, по-настоящему современным, новаторским) сейчас признается искусство, которое ушло от пластики в сторону театра, литературы, кино, практически утратив свою «базовую основу». Речь уже даже не о споре между искусством предметным и абстрактным, - речь о том, что традиционные холст, кисть, палитра, - современному художнику вообще не нужны.

Их используют чудаки-маргиналы или старорежимные «академисты», давно вышедшие в тираж. Потеря тысячелетней пластической традиции - вещь нешуточная. Противостоять этой потере можно только талантливым и дерзким ее продолжением. Художники такого масштаба и такого замаха сейчас есть.

Я пишу о них в своей новой книге. Но есть смысл задуматься и еще над одной проблемой, которую интересно заявил искусствовед, чья фамилия по странной случайности перекликается с фамилией упомянутого мною поэта (Или эти «рифмы» не случайны и объединяют особенно чутких в сфере искусства людей?).

Речь о петербуржце Алексее Курбановском, который в сборнике, посвященном замечательному исследователю Нине Дмитриевой, опубликовал статью о китче. Как известно, Дмитриева китчем углубленно занималась.

Я задумалась, почему эта проблема ушла со сцены, ведь китч заполонил все углы нашего культурного пространства, как сорняк. Ах, да, у нас же толерантность! Мы кого-нибудь можем обидеть, оскорбить, так сказать, чувства его приверженцев. Вот культуролог в телевизионной передаче начинает говорить о подлинном и неподлинном в искусстве и смущенно осекается, видя негодующую реакцию коллег. Нет неподлинного искусства, ведь и его кто-то любит и искренне признает своим!

Из культурного обихода совершенно исчезло слово «пошлость», - столь важное для русской ментальности, важное для Чехова, Набокова (poshlost), Пастернака («бедствие среднего вкуса»). Но даже если не называть явление его настоящим именем, - оно от этого вовсе не исчезает! Просто происходят постоянные подмены, упрощение и симуляция ценностей.

Алексей Курбановский пишет о нескольких признаках китча, но, на мой взгляд, основной - это профанация культурных кодов. Искусство начинает «потребляться» как гамбургер, при этом профанируются самые его основы. Идет подмена классических культурных кодов.

Речь, как мне представляется, не о «низких» и «высоких» жанрах и даже не о жанрах, пользующихся массовым спросом, положим, жанре шансона. И тут есть высокие образцы, образующие национальный культурный код, а есть низкопробные подделки. Мне нравятся даже «приблатненные» песенки Высоцкого, всегда подсвеченные юмором и некой иронической авторской дистанцией. Но на первом каналае ТВ теперь чего только не услышишь, вплоть до «Люба, Любонька, целую тебя в губоньки», что, воля ваша, иначе как китчем, не назовешь!

Курбановский приводит выразительный пример китча, связанный с именем знаменитого художника советской поры - Ильи Машкова, начинавшего в знаменитом объединении «Бубновый валет».

Художник применил «сезанновский» культурный код - способ изображения, который можно встретить в блистательных «Синих сливах» (1910, ГТГ), в бесстыдно конъюнктурной работе «Привет 17 съезду ВКПБ» (1934, Волгоград, Музей искусства им. И.И. Машкова), где разнообразные бюсты вождей в прихотливом, «натюрмортном» порядке окружены цветами и лозунгом.

В годы ожесточенной борьбы с выдуманным «формализмом», - это и был, на мой взгляд, типичнейший формализм. Тут осталась лишь «имитация» сезанновской формы, а подлинные человеческие эмоции, да и художественные смыслы полностью улетучились. Именем соратника Машкова по «Бубновому валету» Роберта Фалька музеи не названы, но он на подобные подмены не шел, как не шли лучшие представители художественной элиты тех лет - Петров-Водкин, Александр Древин, Петр Кончаловский - создатели «поэтического», как я его называю, реализма [1].

Для меня примером современного российского китча с оглядкой на «классические» культурные коды стали произведения художницы Люды Реммер. Их можно даже не видеть, но навязчивая реклама в средствах массовой информации говорит сама за себя.

Оказывается, ее портреты (как произведения «высокой» классики! - В.Ч.) - это «красота, проверенная временем», они годятся «для высокого начальства» (что вовсе не свидетельствует об их художественных достоинствах - В.Ч.), а также «красивы и престижны» (словечко «престижны» уводит нас от разговора об искусстве в сферу «рыночных отношений, - В.Ч.), а рама - из «дерева и золота». Вот эта рама меня и добила - конечно же, полная профанация культурных кодов! Взглянула на портреты - миленький такой гламурчик, все те же «губоньки», но только в другом виде искусства.

Культурные коды в искусстве не повторяются, а творчески претворяются, проходят через авторский отбор.

В свое время, попав на выставку супругов-живописцев - Мары Даугавиете и Георгия Уварова в галерее на Чистых прудах (на выставке были представлены еще и скульптура, а также керамика членов этого творческого семейства), - я поначалу была неприятно поражена. Возле каждой картины висела репродукция какого-нибудь классического шедевра, как бы намекая на «культурный прототип», использованный художником. Сначала даже подумалось, что это, используя базаровское выражение, «для ради важности», мол, приобщены к великим.

Но это оказалось своеобразной, сознательно шокирующей и несколько даже эпатажной, а для авторов, вероятно, просто забавной формой презентации. Они вовсе не «имитировали» стили классических произведений и не старались им подражать.

Классические произведения самым естественным образом вошли в авторский художественный мир. При этом их репродукции невольно вводили представленные на выставке работы в некий широчайший культурный контекст, соотносили их со всей европейской культурой. Не китчевое профанирование «культурного кода» классики для придания произведению «веса»» в глазах обывателя, а своеобразная «игра» на поле открытой для созидания и вполне себе живой культуры, в окружении классических архетипов и образов.

Есть еще такие чудаки, для которых горящий ночной музей с сотрудниками, выносящими из него шедевры (картина Мары Даугавиете «Пожар в музее», 1996), - чуть ли не апокалиптическая катастрофа, утрата гуманистических достижений и наработанных «культурных кодов». Иными словами, - возвращение к дикости, которое нам всем угрожает. На память приходит недавний пожар собора Парижской Богоматери, потрясший мировое культурное сообщество. Замечу, что «возвращение к дикости» - постоянный авторский мотив («Погром», 1988, «Торгующие», 2000).

Возле холста той же Мары «Венера и облако» (1980) висит репродукция несравненной «Спящей Венеры» Джорджоне. Что это значит? В данном случае, как я понимаю, речь идет не о простом использовании джорджониевского мотива лежащей обнаженной женщины, который потом тысячи раз использовался вплоть до «Олимпии» Эдуарда Мане (1863). Но Мане обывателя эпатировал, всячески снижая и осовременивая мотив женской наготы. Вводил, вместо богини любви, ее современную «жрицу».

А тут автор идет прямо к образу Джорджоне с его поэтической высотой и космичностью. Парадокс в том, что возникший образ невероятно исповедален. Узнаются чуть шаржированные черты самой художницы, которая пишет женскую фигуру в более «энергичной» манере, скорее Северного Возрождения, к которому она вообще больше тяготеет.

Энергично закинута за голову рука, резко приподнято согнутое колено. Но белое клубящееся облако на нежно-зеленоватом небе возвращает нас к природе и космосу, столь важному для шедевра Джорджоне. А тут еще добавляется какой-то скрытый лирический подтекст, ощущение нежнейших , «облачных» снов героини.

Георгий Уваров в своих «культурных пристрастиях» более разнообразен и, пожалуй, более экстатичен.

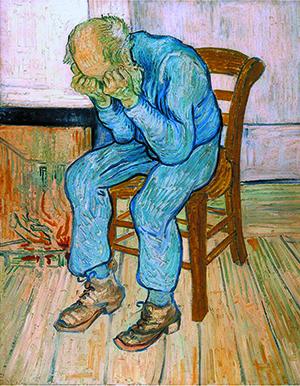

Его «Старик» (1990) соотнесен со знаменитым «Стариком» Ван Гога, сидящим на стуле и опустившим голову на руки. Но у Ван Гога мотив отчаяния передан парадоксальным сопоставлением «геометризма» чистенького комнатного интерьера и безнадежности позы старика. У нашего автора возникает некий «всеобщий» пароксизм отчаяния, распространившийся и на беспокойный сине - зеленый «парной» воздух, и на сбившуюся лежанку, даже на заленоватую шайку с водой, в которую полуголый старик опустил ноги. Красноватые отблески на его лице и теле, а также на всем «клубящемся» пространстве картины создают ощущение «адской» беспросветности.

Но и классический мотив вовсе не обязателен.

К замечательному уваровскому портрету сравнительно недавно ушедшего от нас искусствоведа Юрия Герчука с дочерью ( 1990) приложены сразу две репродукции советских классиков времен того же Ильи Машкова: «Портрет художницы Бебутовой» Павла Кузнецова (1922) и «Моя семья» Мартироса Сарьяна (1929), - обе из Третьяковки. Здесь же на табличке написано, что автор в детстве, посетив Третьяковку, был потрясен работами Кузнецова и Сарьяна, причем мы с удивлением узнаем, что совсем не теми, которые он вывесил на репродукциях сейчас.

Потому что дело не в «копировании» стиля определенной картины и даже не в общем с классикой мотиве, а в некоем едином ощущении музыки и контрастов цвета, в кружении ритма, в восточной «глазастости» лиц и невероятной живописной свободе, характерной как для Уварова, так и для «эталонных» для него классических произведений российского искусства прошлых лет.

Оба мастера дают пример подлинного диалога с «высокой» европейской и отечественной классикой. При этом они остаются остро-современными и ни на кого не похожими…

А что же китч?

Для Алексея Курбановского китч - это фрейдовское «влечение к смерти». В самом деле, ведь он «гасит» все живые человеческие порывы, искаженно и «гастрономически» приземленно истолковывает художественный «первоисточник». Тем более зловещим выглядит завершение статьи: «Для всего потребно время: в том числе, для смерти искусства и замещения его китчем (а может, наоборот?)».

Вот это робкое, поставленное в скобки со знаком вопроса «наоборот», - меня несколько ободрило. Я тут же вспомнила, что Фрейд писал и о другом глубинном влечении человеческой природы: стремлении не только к смерти - Танатосу, но и к Эросу, иными словами, к любви и жизни. На протяжении тысячелетий, в самые мрачные и глухие годы, человечество не выбрасывало подлинное искусство с «корабля современности» как ненужную и мешающую вещь, а хранило и пестовало как то, что дает человеку надежду на духовное возрождение и творческое горение, надежду на саму жизнь. Очень хочется верить, что мы не только сумеем побороть «смертельный вирус», но и не скатимся в трясины дикости и опошления классических ценностей.

-------------

[1] См. В кн. Чайковская В. "Дух подлинности. Соцреализм и окрестности", М., Искусство-21 век, 2019.

Комментарии

Точка зрения художника Олега Чернова

Точка зрения художника Олега Чернова, мне кажется, будет интересна при смене позиций. Проблема, которую остро поставила Вера Чайковская, взволновала художника.

"Статья Веры Чайковской "Наше будущее-культурное одичание?" хорошая, эмоционально наполненная и немного экцентричная. Единственно, что она предпологает с самого начала, мораль. Я понимаю, она не критична, а «призывающе кричаще» наполнена, нет даже не призывом, а констотатацией данности времени наблюдательным взглядом автора. В целом мне кажется — это крик или эхо времени ушедшего — его отголосок в дне сегодняшнем. Где уже давно исчез привычный и прижившийся, более менее понимаемый и, как кажется, вменяемый образ эпохи. Образ, призывающий обратить внимание на человека в социуме своего бытия. Мне кажется, этот образ начал разрушаться и терпеть сотрясения еще с приходом в советское искусство 60-десятников. Скорее всего весь мир пережил это значительно раньше, после признания импрессионистов. Ван Гог же стал последним камнем обрушившим, еще более -менее покосившиеся от тряски- потрясения стены храма искусств. Его резко очерченные образы, артистизм живописца заставили устремиться всем внешним живописным изыскам предшественников к образу новому — больше прочувстванному, чувствоему, осязаемому, но доселе сокрытому от глаз посторонних ( Сезанн ), дабы не стать предметом насмешки, изгоем. Коими и были и Сезан,и Ван Гог, и Поль Гоген и немного дальше и дольше Жорж Руо. Самотверженные герои, отшельники, рыцари без страха и упрека. Отдавшие себя на съедение, на суд всего мира. Мы же были замкнутая держава — советский строй опутанный коллючей проволокой запретов идеологии. Но в этом замкнутом пространстве, рядом с Уваровым и многими, многими, зрел, зарождался и вызревал другой художник и иная мысль. Кто-то их называл отщепенцами, кто-то маргиналами. Не замечали, пинали, выкручивали руки, ломали кисти, сталкивали в зияющую пропасть, бездну в надежде, что они сгинут — эти неумехи именующие себя художниками и живописцами. И кого-то удалось напугать, отвадить, отвратить и приобщить к единственно верному социуму, быть полезным «государству» и создавать то, что оно требует, и за что платит — товар. Я это к тому, что трагедия.., то что для одного трагедия — для другого комедия, то что одному рай — другому сущий ад. То, что мы с Вами наблюдаем сегодня в искусстве, и, именно у нас — это все произошло не в один час. И если упрекать современных художников — всех художников сегодняшнего дня, но так они все и разные. Просто всё то, что нам нравится или не нравится — это результат, следствия времени ушедшего. Где в нем было много призывов и лозунгов и много унижения и страданий. Где это было можно, а это нельзя. И сегодняшнее "можно", оно понимаемо так, что можно по-разному. И так, и вот так, и эдак. Этот мир уже не принадлежит прошлому, он настоящее и то, что мы заслужили, то что нам принадлежит — независимо от того, как мы к этому будем относится, отрицать или принимать. Он принадлежит им, и они пишут свою новую историю.Мы видим лишь то, что поподает в поле нашего зрения в зависимости от своих пристрастей и причуд, но — это лишь крупица, того чем наполнен этот мир, и что он может нам предложить. Возможно, кому-то и повезло, поскольку он может обладать той самой крупицей с горчичное зернышко — счастливцы, им принадлежит вечность.. Но все это к тому, что вблизи мы утопаем в деталях, а с небольшой дистанции, как сквозь туман, может все казаться нам устрашающим или великим, а если отойти подальше, то все сводится к одной единственной линии именуемой горизонт. А что там за горизонтом, порой нам трудно и предположить." Олег Чернов

Добавить комментарий