Мы не имеем причин сомневаться в способности музыки воспроизводить столь же значительные характеры, как те, что очерчены титанами поэзии нашего века.

(Ф. Лист)

«Молодой музыкант с болезненной чувствительностью и пылким воображением, безнадежно влюбленный, в припадке отчаяния отравляется опиумом. Дозы, принятой им, оказалось недостаточно, чтобы вызвать смерть; он погружается в тяжелый сон...»

Что это? Рассказ? Романтическая новелла? И да, и нет. Новелла написана не новеллистом. Правда, ее автор обладал несомненным литературным талантом, выступал с яркими критическими статьями и оставил блестяще написанные мемуары. Но не литература была его главным призванием. Новелла о молодом музыканте с пылким воображением, хотя и напечатана, но не в книге, а в партитуре. В партитуре симфонии, как ее предисловие, как ее программа.

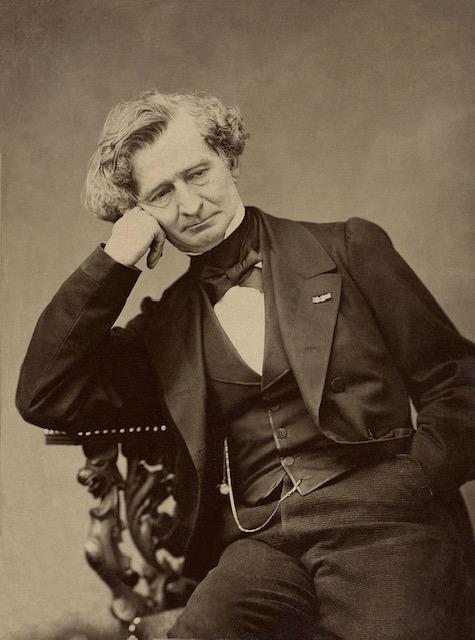

Первую в истории музыки программную романтическую симфонию ее автор, французский композитор Гектор Берлиоз (1803—1869), назвал «Фантастической». Программная музыка существовала задолго до Берлиоза. Попытки соединить инструментальное произведение и слово, снабдить его заголовком или предисловием (программой) — такие попытки (часто — очень успешные) делались давно. Но для чего обращаются композиторы к помощи слова, литературы? Для того, чтобы несколько ограничить фантазию слушателя, дать ей определенное направление. Чистая инструментальная музыка такой определенностью не отличается. Она не требует однозначного, конкретного «понимания». «Понимать музыку,— говорил А. В. Луначарский,— это значит много переживать, внимая ей, хотя переживать, быть может, и не совсем то, что переживал композитор, так как язык музыки не отличается полной определенностью».

Но заголовок или программа вовсе не уничтожают многозначности музыки. Они лишь слегка сужают «поле неопределенности». Программа — это канва, по которой фантазия слушателя вышивает свои узоры. Берлиоз был первым, кто, продолжая линию Шестой («Пасторальной») симфонии Бетховена, где каждая часть поясняется названием, прочно «спаял» симфонию с литературой. На этот новый путь натолкнула Берлиоза его творческая натура, его дарование — необычное, противоречивое. Он далек от монологической поэмности Шуберта. Рассказывая о себе, о своей разорванной романтической душе, о своем одиночестве и разочарованиях, о своем неприятии враждебного неустроенного мира, Берлиоз поступает не как поэт-лирик, а скорее как писатель-романист. Он не говорит от своего лица, не изливается в монологах,— он растворяет себя в героях своего повествования и заставляет их действовать в невероятных, исключительных обстоятельствах, изображая сцену за сценой, эпизод за эпизодом.

Именно «изображая» — наглядно, чувственно, почти осязаемо, ибо такова музыка Берлиоза. Обладая редчайшим даром «музыкального живописца», он был первым, кто доказал, что композитор может смело вторгнуться в область, где царствует живопись, в область зримого. Музыка, по убеждению Берлиоза, «способна воздействовать на воображение таким образом, что может вызвать ощущение, совершенно аналогичное тем, какие вызывает искусство живописи». И он научил оркестр рисовать пейзажи, показывать бытовые эпизоды, изображать сцены празднеств и битв.

Но Берлиоз прекрасно понимал, что живописные возможности музыки имеют свой предел, что музыке, как бы она ни была красочна и пластична, не дано изображать с такой же наглядностью, как живописи или литературе. «Музыка, — заметил он однажды, — может превосходно выражать счастливую любовь, ревность, радость бурную и беспечную, грозную силу, страдание и страх, но она неспособна выразить, что все эти различные страсти вызваны именно видом леса, либо чего иного». И все же она в состоянии добиться и этого, если вступит в союз со словом, с литературной программой, которые послужат слушателю ориентиром, путеводной нитью в его путешествии по лабиринту сильных, но неизъяснимых, неизречимых ощущений, чувств, представлений, вызываемых музыкой симфонии. Берлиоз осуществил свой новаторский план в 1830 году в возрасте 27 лет.

Итак, молодой музыкант отравляется опиумом. «В его больном мозгу, — читаем дальше,— возникают самые странные видения; его ощущения, чувства, воспоминания претворяются в музыкальные мысли и образы. Сама любимая женщина стала для него мелодией, как бы навязчивой идеей, которую он встречает и слышит повсюду».

Это — словесный пролог Фантастической симфонии, введение к ней. Это — события, которые ей предшествуют. Музыка еще не начиналась. Вот ее начало.

«Он вспоминает тот душевный недуг, те необъяснимые страсти и печали, те внезапные радости, которые он испытал, прежде чем увидел ту, которую он любит; потом всепоглощающую любовь, нахлынувшую на него внезапно, лихорадочные тревоги, припадки бурной ревности, возвращения нежности, утешение в религии»...

Такова программа первой части, которую Берлиоз назвал «Мечтания и страсти». Чтобы выполнить обещания такой программы, понадобилась музыка особого склада, понадобились такие мелодии и такие способы их «размещения» и развития, которых до Берлиоза не было.

Композитор отказывается от тем, четких и ясных, как афоризмы. Мелодии первой части странно текучи, кажется, что они не имеют ни начала, ни конца, их очертания размыты, зыбки, как видения фантастического сна. Одна из них — мажорная и напевная — все же выделяется, подчеркивается, но какая это необычная мелодия, какой странный у нее характер! Точнее говоря, у нее несколько характеров, настолько она непостоянна, капризна. Наивная пасторальность начала оказывается недолговечной и обманчивой: продолжение обнаруживает затаенную страстность, а затем — признаки какого-то томящего волнения. Один из мотивов с болезненным упорством повторяется, поднимается все выше, выше... А к концу — снова спокойствие, плавность, мелодия как бы красуется как ни в чем не бывало.

Это и есть та самая «навязчивая идея», та мысль о любимой, которой суждено во множестве обличий появляться во всех частях симфонии. Одновременно это главная тема первой части. Ей сопутствует и побочная, но привычные грани классического сонатного аллегро завуалированы, растворены в прихотливом движении тонко сцепленных мелодий. Единой выпуклой линии развития нет. Музыка нервозно бросается из крайности в крайность; она взлетает в бурном экстазе — и подавленно сникает, тихая радость переходит в гнетущую печаль, мечтательность — в смятение. И как первоисток всех «мечтаний и страстей», как властный режиссер разыгравшейся душевной драмы, царит над всем манящая, преследующая, пугающая и снова зовущая мелодия возлюбленной (она возникает на 5.14 мин. от начала симфонии).

Вторая часть производит впечатление, как говорят в театре, «чистой перемены». После психологических тонкостей первой части, после ее сложносплетенной ткани — обаятельный, ясный, почти бытовой вальс, то нежный и изящный, то представительно пышный. Программа гласит: «Он встречает любимую на балу, в шуме блестящего празднества». Знакомая «навязчивая» тема является в окружении очаровательных вальсовых мелодий, она сама подчинена ритму вальса, закружилась в нем, но остается какой-то нездешней, таящей нечто роковое… (2-я часть начинается на 13.45 мин.)

«Бал» сменяется умиротворенной, пасторальной «Сценой в полях»: новый контраст по отношению к «светской сцене» предыдущей части и — через ее голову — к лихорадочной страстности первой. Но и здесь, среди благостной тишины полей, является «навязчивая идея», разом взрывая душевный покой. Программа так поясняет происходящее:

«Однажды летним вечером он слышит перекликающийся наигрыш двух пастухов. Эти звуки, окружающая природа, шелест слегка колышимых ветром листьев, проблески надежды, недавно окрылившей его,— все вселяет в его сердце непривычный покой, а его мысли принимают более светлый характер... Но она вновь появилась; его сердце сжимается, его волнуют мрачные предчувствия — верна ли она? Один из пастухов возобновляет свою наивную мелодию, другой не отвечает более. Солнце садится... отдаленный раскат грома... одиночество... молчание...»

(3-я часть начинается на 21-й мин.)

Четвертая часть — «Шествие на казнь».

«Ему снится, что он убил ту, которую любил, что он осужден на смерть и его ведут на казнь под звуки марша, то мрачного и сурового, то блестящего и торжественного. Глухой шум тяжелых шагов внезапно сменяется резкими ударами. Наконец, навязчивая идея вновь появляется как последняя мысль о любви, прерванная роковым ударом».

Сложное, смешанное чувство вызывает эта музыка. Слушателя не покидает ощущение опасной, тревожащей двойственности всего происходящего. Как будто бы все до предельной степени реально: и тяжелый, усталый, заплетающийся шаг осужденного, и духовой оркестр, оглашающий маршем площадь казни, и безжалостный удар гильотины... Но реальность эта какая-то пронзительная, преувеличенная, с оттенком механичности, неотвратимости, как в болезненном сне. «Ему снится, что он убил ту, которую любил...» Все окрашено двойным светом — яви и сна. «Блестящий и торжественный» марш одновременно и героичен, и навевает ощущение пародии, иронического гротеска. (4-я часть начинается на 37.52 мин.)

Ирония, гротеск, саркастический смех, до Берлиоза музыке, казалось бы, вообще не свойственные, недоступные, становятся основной краской пятой части — финала. Его название «Сон в ночь шабаша».

Герой симфонии «видит себя на шабаше среди толпы теней, колдунов и чудовищ, собравшихся на его похороны. Странные шумы, стоны, взрывы смеха, отдаленные крики, которым как будто отвечают другие... Мелодия любимой возвращается еще раз. Но она потеряла свой благородный и скромный характер, теперь это отвратительный плясовой напев, пошлый и крикливый. То «она» идет на шабаш... радостный рев встречает ее... она присоединяется к дьявольской оргии... похоронный звон, шутовская пародия на Dies irae, хоровод шабаша. Dies irae и хоровод шабаша вместе». («Диес ире»—«День гнева», средневековое католическое песнопение, повествующее о Страшном Суде).

Трудно вообразить что-либо более противоположное, несовместимое, чем начало и конец берлиозовской музыкальной повести. Финал — кривое зеркало начала. Все святое, все, что наполняло душу героя, все мечты, тревоги, любовь и ревность — все осмеяно, осмеяно безжалостно, бесповоротно.

Неслыханный замысел воплощен неслыханными средствами. В оркестре происходит нечто невероятное, необычайное. «Тут и высокие тремоло скрипок, и шуршащие, стрекочущие скрипки col legno, словно имитирующие пляску скелетов, и пронзительный писк кларнета in Es, излагающего окарикатуренный, «опошленный» лейтмотив... и колокола, и неистовствующая медь. Дерзкая пародия на католическую обедню и фуга дают место новым оркестровым эффектам» (И. Соллертинский).

(5-я часть начинается на 42.35 мин.)

Впечатление, оставляемое Фантастической симфонией, отличается особенной остротой и долговечностью. Даже после единственной встречи с ней многое прочно оседает в душе и часто оживает, тревожа чувство и мысль. Остается ощущение огромности, ощущение «предельности», близости к последней грани художественно возможного. Огромен размах авторской фантазии, размер пятичастной композиции, состав оркестра. Велика амплитуда душевных состояний. По сравнению с симфониями австрийских классиков — Гайдна, Моцарта, Бетховена — круто выросла резкость эмоциональных переключений— и внутри частей, и (особенно) между ними. Симфония вобрала в себя до чрезвычайности далекие образные миры, охваченные единым словесно сформулированным сюжетом. Именно предисловие—«новелла» — помогло сплотиться этим мирам и «уложиться» в сознание слушателей. Новый вид союза музыки и слова — романтический программный симфонизм— в Фантастической одержал блестящую победу.

Одну за другой Берлиоз создает еще две программные симфонии («Гарольд в Италии» и «Траурно-триумфальную»). Его путем следует и Ференц Лист (симфонии «Фауст» по Гёте и «К „Божественной комедии" Данте»). «Музыкальные шедевры,— отмечает Лист,— все чаще сращиваются с шедеврами литературы». Идея программности захватывает широкие круги музыкантов. Что до инструментальной, «чистой» симфонии, то ее судьба все чаще ставится под сомнение. Рихард Вагнер утверждает, что она окончательно себя исчерпала. Музыка может развиваться отныне только в слиянии с другими искусствами. Будущее за «синтетическим произведением», которое родится из недр музыкального театра. Лист выдвигает на смену симфонии одночастную программную симфоническую поэму.

Критики, ратующие за программную музыку, настроены воинственно. Они не только убеждают инакомыслящих, но и атакуют их. Особенно активным наскокам подвергается немецкий музыкант, который, как ни в чем не бывало, продолжает сочинять четырехчастные инструментальные симфонии, который не считается с требованиями прогресса и не хочет понять, что чистый симфонизм — весь в прошлом и что сегодня достойна усилий лишь вокально-хоровая симфония по образцу финала бетховенской Девятой или программная поэма в духе Листа. Его называют консерватором и упрекают в архаичности. Этот консерватор, этот упрямец — Иоганнес Брамс (1833—1897).

--------

ВЛАДИМИР ФРУМКИН, музыковед, журналист, эссеист

с новой книгой «От Гайдна до Шостаковича»

20 октября с 1 до 3 часов дня

Jewish Community Center of Greater Washintgon

6125 Montrose Rd. ROOM 142

Rockville, MD 20852

ВХОД СВОБОДНЫЙ