Ирина Чайковская. Вера, я рада, что вышла твоя книга «Анекдоты из пушкинских времен». Мы разыграли один ее прибывший из Москвы экземпляр на празднике журнала ЧАЙКА, и счастливый обладатель уже сказал, что книжка ему очень нравится. Как она сложилась?

Вера Чайковская. О, это моя давняя мечта! И все новеллы тоже давние. Сейчас сложилась книжка новелл последних лет под названием «О странностях души». А в книжку «Анекдотов» вошло то, что я писала еще в начале 2000-х годов. Два триптиха были опубликованы в «Дружбе народов», а вот третий, с еврейской тематикой, мне нигде не удавалось опубликовать. Возможно, эта тематика отпугивала. Сравнительно недавно я опубликовала этот триптих в русско - американском еженедельнике «Панорама». Там была замечательный редактор по фамилии Паркер, которой эти новеллы ужасно нравились. И меня это как-то воодушевило. Добавила в книжку тоже давние, коротенькие и острые «итальянские» новеллы. Такая вольная стилизация итальянских новелл эпохи Возрождения с явными аллюзиями на российскую «гремучую» современность. Ты, конечно, помнишь, как твоя итальянская ученица перевела их на итальянский и одна из новелл получила первую премию на Международном Литературном конкурсе в Анконе. Это был, ой, страшно вымолвить, 1997 год. Ты позвонила из Италии и выкрикнула, что моя новелла победила. Невероятная радость была! И денежки пригодились - купила маленький телевизор .

Да, и еще в книжку вошла новелла «Юдифь и судьба» - фантазия на тему библейской истории. Книжка получилась маленькая, но я и хотела, чтобы ее можно было прочесть «за одну ночь». И еще, чтобы все эти , якобы исторические сюжеты происходили как бы с самим читателем, были вполне живыми.

И.Ч. Художница Ольга Булгакова пишет об этой книжке, что она соединяет «остроумный вымысел с психологической достоверностью». В связи с этим два вопроса. Первый:

В твоих историях часто встречаются фамилии реально существовавших лиц. Как с этим сочетается «остроумный вымысел»? И второй. Почему о твоей книге пишет художница? Не потому ли, что в ряде новелл действуют художники?

В.Ч. Начну, пожалуй, со второго вопроса. Оля Булгакова не только прекрасный художник, но и утонченный, остро реагирующий на прочитанное читатель. Таких теперь мало. Я как-то подарила ей свою первую книжку прозы «Божественные злокозненности» и услышала , что она у нее «на столе». Зачем мне всем известный, но лично мне не интересный писатель, который и о моих новеллах будет говорить (если будет), скрывая равнодушие и досаду? А тут у нас возникло, по выражению Гете, «избирательное сродство». Возможно, повлияли и сами сюжеты о художниках, некая «артистическая аура» новелл. А по поводу исторических лиц… Они обычно действуют «в массовке» (как Николай 1 в «Поцелуе» или чета Вяземских в «Графине Потоцкой») или сюжет мною полностью выдуман, как случилось в новелле с Олениной («Оленина и змей»). В ее дневниках такой истории нет, но, мне кажется, она вполне могла случиться. Герои - художники и писатели - имеют какие-то исторические прототипы, но многое выдумано или сознательно изменено. Иное дело, мои научные книги о реальных личностях - Брюллове, Кипренском, Тышлере. Там я стараюсь придерживаться фактов, по-своему их интерпретируя, но не искажая.

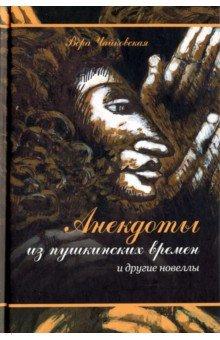

И. Ч. Раз уж мы заговорили о художниках. Расскажи, откуда такая интересная обложка с головой яростного Пушкина со странно поднятыми ладонями? И еще. Твоя книжка потрясающе оформлена. Кто так постарался?

В.Ч. Постаралось все замечательное издательство БуксМАрт и его директор Виталий Мезенцев, предложивший мне издать не книгу по искусству (что было бы для этого издательства естественным !), а сборник как бы «исторической», фантазийной прозы. Он же пригласил и потрясающего дизайнера - Людмилу Фетисову, так хорошо поработавшую и со шрифтами, и с картинками. А Пушкина на обложке сотворил мой давний приятель, замечательный художник Лев Табенкин. Я его попросила изобразить «дирижирующего» толпой Пушкина. Но в его воображении возник таинственный «многорукий» Пушкин, что, мне кажется, очень подошло книжке. Внутри использованы фантастические и невероятно динамичные графические штудии на «академические» темы художника пушкинской поры Федора Толстого А также рисунки-обманки современного живописца Александра Янушкевича. В конце дана потрясающая воображение фотография лестницы в Старом Иерусалиме, сделанная Евгением Гором. Это все - мои давние друзья. Получилось в оформлении, как и в новеллах, удивительное переплетение и перетекание времен, реально бывшего и фантазийного.

И.Ч. Легко заметить, что, кроме «пушкинской тематики», в твоих веселых новеллах есть итальянская и еврейская тема. Откуда они взялись?

В.Ч. Я пишу об этом в предисловии. «Еврейская» тема, как не трудно заметить, оживляет и обостряет любой сюжет. В особенности, если она внедрена в историческую эпоху, когда этой темы старались избегать. Даже у Пушкина найдем лишь несколько упоминаний то о «презренном еврее» в юношеской, романтической «Черной шали», то о вполне «масочном» ростовщике Соломоне в «Скупом рыцаре». Мне хотелось «поиграть» на этих нотах, внедряя персонажей-евреев в российский аристократический круг.

А итальянская тематика с ее возрожденческим озорством и непринужденной веселостью возникла у меня как некий противовес «хмурым» дням конца второго тысячелетия с остатками рухнувшей империи, когда можно было ждать чего угодно и народ бурно ринулся из страны.

И. Ч. Кончается твоя книга отнюдь не веселым произведением, о чем говорит само название

«Юдифь и судьба». Почему ты решила включить это драматическое повествованиеь в свою книгу?

В.Ч. Я уже говорила, что решила собрать в этой книге разные исторические эпохи и персонажей, их выражающих. Юдифь для меня - одна из самых ярких и запоминающихся библейских героинь. Но в ее истории, как она дана в книге «Юдифь», много неясностей и смысловых лакун. Я решила их осмыслить на уровне «человеческого», а не «талмудического» или «научного» понимания, опять же, сделать повествование живым и пульсирующим, словно читатель сам в него включен.

И. Ч. Спасибо, Вера, за ответы. А теперь скажи, как и где можно твою книгу купить. Это специально для тех, кто заинтересовался и хочет немедленно ее заказать.

В.Ч. Заказать ее легко в интернет-магазине «Лабиринт» или на «Озоне». Недавно в Лабиринте видела, как заказали мою книгу о Брюллове в Италии. Значит, возможна доставка и в другие страны.

Москва-Вашингтон

***

Вера Чайковская

Григорий Андреевич Травкин, приехав с женой и дочерью в небольшую свою деревеньку, решил не тратить прекрасного летнего времени даром, а позаниматься живописью. Дома, в Петербурге, не хватало на нее сил — приходилось служить в скучнейшем Департаменте казенного имущества. Но в душе Григорий Андреевич оставался художником, хотя систематического образования по этой части не получил. В юности он много копировал, бегал на уроки к Ивану Макарычу, самоучке-иконописцу, который для денег писал портреты местных питерских купцов, а в особенности купцовых жен и дочек. Макарыч Григория “одобрял”, пожалуй, в этом и состоял смысл учения. Даже самые ранние живописные безделки Травкина были не похожи на Макарычевы портреты. Но Макарычу это и нравилось.

Потом Григорий Андреевич посещал приватным образом занятия в Академии художеств. Испрашивал у президента Академии Оленина специального на то разрешения. Чаще всего ходил в натурный класс, где ставились для писания всевозможные античные гипсы, а порой и мужская обнаженная натура. Однажды преподаватель — седой, бородатый, грозного вида академик, подойдя к Травкину, постоял минуты две возле его этюда с натурщика и проговорил отрывисто, как пролаял: “Верно схвачено движение. Браво”.

После этого Григория Андреевича зауважали. Учащиеся Академии все и на вид, и по существу были гораздо его младше. Но был он такой робкий, так тушевался перед теми, кто учился на “законных основаниях”, а не как он — с оглядкой и урывками, — что никто его не замечал и не принимал всерьез.

А тут его похвалил гроза всех учившихся в Академии живописцев — сам Квасин! Григорий Андреевич обрадовался и на радостях написал маслом небольшую картинку — девочка завязывает башмак, а из-за приоткрытых дверей за ней наблюдает не то улан, не то гусар. Картину он писал, радуясь всем сердцем, что он не в Департаменте, что девочка похожа на дочку Машу, а улану или гусару (мундир был написан неотчетливо), должно быть, жизнь улыбается. Картинку он с трепетом принес в Академию и показал Квасину. Тот насупил седые брови, побагровел и сказал, что, пожалуй, представит Травкина с этой картиной на ближайшей Академической выставке. Правда, чересчур Травкин прыток — движение движением, но нельзя забывать и о классической законченности. У Травкина же почти сумбур. А вот цвет — восхитителен. Глаз цепкий. Пусть ходит на занятия и пишет еще.

О, Травкин не ходил — летел на занятия в Академию, как школьник на каток. А было ему уже далеко за тридцать, почитай сорок. В канцелярии его давно называли Григорием Андреевичем и ходил он в “стариках”. Хорошо, что жена попалась не слишком сварливая, как и он, из бедной дворянской семьи с малюсеньким именьем в приданое. Она видела, что занятия живописью приносят ее Грише большую радость и не мешала его вечерним походам в Академию, а порой и тому, что вместо супружеской спальни, ночевал он в небольшом сарае, в котором оборудовал себе мастерскую. Света там было маловато, да и воздуха, простора. Городская удушливая жара или сырость, в сарае еще более непереносимые, чем в комнатах. Потому-то Григорий Андреевич так радовался приезду в деревню, где под мастерскую он выбрал деревянный флигелек со светлой трехоконной комнатой.

Успех с “Девочкой, завязывающей башмак”, получившей академическую премию, его окрылил. Передавали, что сам государь, Николай Палыч, остановившись перед картиной, осведомлялся, с кого написана девочка, не с танцорки ли кардебалета. Присутствовавший при сем Квасин без запинки сказал, что именно с танцорки. Государь кивнул головой удовлетворенно и пошел дальше.

Эпизод с государем передавался по Академии как анекдот, обрастая подробностями. У Григория Андреевича стали спрашивать, правда ли, что он изобразил Меньшову, несколько убавив ей лета. Он путался, смущался, но в конце концов решительно отказывался и говорил, что писал по воображению...

Григорий Андреевич бродил по еще не скошенному лугу родной своей Севастьяновки и думал, что бы теперь ему написать.

Перед отъездом в деревню в Академии он посмотрел несколько этюдов и картин приехавшего из Европы знаменитого Робера Арни, обрусевшего француза, академика живописи. Он преподавал в классе исторической живописи, который Травкин боязливо обходил. Арни встряхивал курчавой рыжеватой шевелюрой и легко, словно танцуя, прохаживался по навощенным полам дворцовой анфилады в своей бархатной синей жилетке и с белым нарядным бантом, ловко раскланиваясь со знакомыми. Воплощенный артист, само изящество. А какой ум, какой полет! Травкин был ему как-то представлен. Квасин отрекомендовал Григория Андреевича как ученика с хорошим дарованием, и Арни благожелательно и чуть отрешенно ему кивнул. Но тут, на своей выставке, он Травкина не узнал, скользнул равнодушным взглядом. А Григорий Андреевич так надеялся, что Арни хоть что-нибудь да скажет ему о его “Девочке”. Даже интерес государя значил для него меньше, чем одно словечко Арни. Оно всю жизнь могло перевернуть. Глядишь, Григорий Андреевич и бросил бы свой ненавистный Департамент!

Все этюды Арни были написаны с женской обнаженной натуры. На двух холстах Диана и Афродита — тоже обнаженные. Это было новостью. В Академии женскую обнаженную натуру не ставили, писать — иногда писали, но с античных гипсов. Вероятно, во Франции и в Италии с этим делом было полегче. Да и сам Арни — блестящий, красивый, артистичный, был не чета русским живописцам, еще и от парсуны недалеко ушедшим. Где уж им писать женскую наготу!..

По лугу ходили две крестьянки с берестяными кружками. Собирали землянику. Но когда Григорий Андреевич, улыбаясь, заглянул в кружки, — там ягод было на донышке. Девки больше ели, чем собирали. Он их обеих знал. Одна, помладше и попроще, была Танька. Другая, уже замужняя, удивляла горделивым точеным лицом, темными соболиными бровями, алым капризным ртом. Ей бы на балах танцевать, а она в его деревне крепостная раба.

Танька и Машка Григория Андреевича вовсе не боялись, знали, что он чудной барин, — все что-то малюет во флигеле. В прошлом году, летом, он сделал поясной этюд с Машки. А зимой написал с него небольшую картинку маслом. Расхрабрившись, показал сие творение Квасину, но вызвал резкое недовольство. А ученикам Академии картинка понравилась очень. К Травкину специально подходили в натурном классе и просили показать его “крестьяночку”. Лохматый бурный Кузьмин, взглянув, сильно хлопнул Травкина по плечу и сказал хриплым басом, что нужно бы ему, Кузьмину, бросать Академию. Бежать от этой чумы. Она ему мозги заморочила, глаза закрыла. А вот у Травкина по этой части все в порядке. А Квасин — старый осел, — присовокупил Кузьмин, что вызвало у Травкина реакцию противоречивую. Тот вроде бы его первоначально поддержал. Но, с другой стороны, картинка с Машкой и самому Григорию Андреевичу казалась живее и ярче всего им прежде написанного…

Теперь, встретив Таньку и Машку на лугу, Григорий Андреевич решил их писать. Он мог даже позволить себе роскошь писать нагую натуру — в конце концов это были его собственные крестьянки, и во всей Европе ничего зазорного не находили в том, чтобы живописец, созерцая нагую женщину, создавал упоительные образцы. Григорий Андреевич восхищался эрмитажной “Данаей” Рембрандта. Видел литографию с Венеры итальянца Джорджоне. Да и теперешние этюды и картины гордеца Арни его подзадорили. И в основном даже — они!

Танька и Машка, хохоча, высыпали из кружек скудный свой сбор прямо в ладони Григория Андреевича. Тот, испытывая удивительную легкость, точно это были не крепостные его девки, а родные младшие сестрицы или даже дочки (по возрасту они ему годились в дочки), съел с ладоней душистую землянику, поблагодарил девок и попросил их завтра прийти во флигель — попозировать. Вдвоем. Оказалось, что завтра им велено косить барский луг. Он пообещал поговорить со старостой, чтобы их отпустили. Это ведь тоже работа. Замечание Григория Андреевича девок развеселило. Танька лузгала семечки, доставая их из кармана холщового сарафана. Машка зыркала на него глазами, совсем так, как во время работы над этюдом. Она и вышла на нем недовольной и своенравной — но красавицей бесподобной. И ничего не пришлось сочинять, все было при ней. Даже нарядная белая рубаха, даже красный сарафан и красная кичка на голове. Так и пришла — нарядная (верно, муж привез с ярмарки), неприступная, чем-то недовольная. И он, обомлев, стал быстро писать этюд, чтобы не забыть этого первоначального изумленного восхищения...

Вечером он с семейством чинно прогулялся к озеру. Шел под руку со своей небольшой кудрявенькой Натальей Петровной, а дочка Машка бежала впереди. Остановились у озера, наблюдая за утками, плывущими одна за другой в красивом порядке. Григорий Андреевич все оглядывался на свою Наталью и думал, почему не даются ему ее портреты. Везде на них скучная и старше своих лет. А ведь мог бы с нее писать нагую натуру, как Рембрандт со своей Саскии. Но почему-то это не представимо. И она откажется. И ему как-то неловко писать ее в виде Венеры или Данаи. Трезвая, будничная, умная и в общем-то хорошая жена, — и вдруг — Венера. Глупо и смешно. Наталья была в делах гораздо энергичнее и требовательнее него. Управляла старостой, прислугой, крестьянами. Это у нее он отпросил с покоса Таньку и Машку, а вовсе не у старосты.

— Как это не к спеху!

— Только и сказала, выдав тайное свое недовольство его чудаческим увлечением. Особенно ей не нравилось, что он пишет девок. Мог бы писать ее родных, свою мать, дочку да и ее, наконец! Он и писал, между прочим, и свою мать, и жену, и каких-то дальних родственников жены, двоюродных теток и бабок, — писал и никому из своих знакомых по Академии не показывал. Ни Кузьмину, ни Квасину, ни прочим иным. Все это казалось мертвым, уже когда-то кем-то написанным. А вот такую Машку, как на этюде и картине маслом, написал только он. Григорий Андреевич вспомнил вдруг, что завтра будет писать Таньку и Машку обнаженными, как писал прелестных женщин в своей парижской мастерской рыжеволосый красавец Арни, — и ему вдруг сделалось так весело, что он принялся с дочкой взапуски бегать вдоль озера. Разогнали всех уток. Дочка смешно изгибалась от смеха до земли и хлопала Григория Андреевича худенькой ладошкой по животу. У него и в самом деле намечался животик. Дочку это очень смешило. Папенька-бегемотик! Папенька-бегемотик! Его огорчало. Старость что ли подступает? Но кровь бурлила и приливала к сердцу и щекам, и безумно хотелось сделать что-то такое, чтобы сам Робер Арни приостановился перед его картиной и чуть-чуть позавидовал: все могу, — а этого не могу!

Вечером он не пошел в спальню, а работал во флигеле — готовил холсты, грунтовал, подбирал кисти и краски. Потом заснул на небольшом, обитом полосатым штофом диванчике, совершенно счастливый, как в детстве, когда ему говорили, что завтра они едут к папенькиному братцу. Алексей Андреевич Травкин был торговцем старинными вещами, в том числе — и картинами. Любимым занятием маленького Гриши было разглядывать эти вещи и картины, заполнявшие коридоры, проходы, кладовки и чуланы дядюшкиного дома. Он про каждую вещь сочинял историю — о ее бывших владельцах, о том, как и кем она была произведена. В кладовках вперемешку стояли старые иконы и портреты новейшего образца, писанные заезжими иностранцами. Иконы пугали, а картины хотелось смотреть и смотреть. Особенно на одну, где юная светловолосая девушка сидела на берегу моря, у скал. Был виден только ее нежный профиль. Зеленое платье, перекликаясь с зелеными оттенками моря, почти касалось воды. Грише хотелось плакать, когда он смотрел на эту картину, на море, на бескрайнее небо и платье у самой воды. Но плакать не от горя и обиды (он знал в детстве и такие слезы — отец был с ним суров), а от прилива безумной и ни с чем не сообразной нежности к этой девушке, такой печальной и одинокой. От ее красоты. И от чувства ненужности этой красоты. И горячей, жаркой, потаенной ее нужности для тайных, жадных детских взглядов.

Словно бы она была его сестрица или будущая невеста. Первая его любовь.

Он полюбил запах краски. Он выпросил у дядюшки кисти и холст. Он начал сам что-то потихоньку малевать, радуясь, что убегает от судьбы, которая, кажется, что-то другое ему назначила. Впоследствии и в самом деле отец настоял, чтобы шел Григорий служить по чиновничьему ведомству…

Танька и Машка издалека видны были в трех окошках флигеля. Григорий Андреевич снял очки, тщательно их протер специальной фланелевой тряпицей и, надев, не отказал себе в удовольствии вновь поглядеть на идущих к нему для позирования девок. На утреннем неярком солнце их нарядные белые рубахи и розовые сарафаны, расшитые бисером, прямо светились. Куда бальному наряду!

Танька шла суетливо, сгибая длинные ноги, а Машка важно и медленно, и ног не сгибала, как танцорка. Издалека не видно было их лиц — только нарядные стройные фигуры. Танька покрупнее и повыше, а Машка пониже, но точеней, изящнее, с большей осмотрительностью и любовью вылеплена верховным скульптором. Григорий Андреевич вдруг подумал, что вот сейчас будет писать их обнаженными, и сам себе не поверил — не может быть! Счастье живописи дополнялось тут такой жгучей приправой чего-то, что еще только-только входило в отечественный художественный обиход и, вероятно, еще не скоро станет обыденным явлением. И он, скромный помещик, художник-любитель, Григорий Травкин волею судеб оказывался здесь одним из первых. Рядом с блистательным Робером Арни, пишущим все же не русских женщин, а французских модисток, и за большие, должно быть, деньги. Григорий Андреевич еще не решил, следует ли давать деньги Таньке и Машке после позирования. В сущности, он освободил их от тяжелой работы у него на лугу. А позирование — работа не тяжелая и даже приятная, когда погружаешься в мысли, фантазируешь. Григорий Андреевич словно бы сам переживал эти мысли и фантазии. Он не любил беседовать во время работы. Хотелось полной сосредоточенности на своем деле. И ему казалось, что и натурщикам в момент позирования словно самим Богом даются минуты успокоения и тишины, мыслей и чувств, ни к чему не обязывающих…

Но радостное настроение Григория Андреевича вскоре было несколько омрачено. Когда он сказал девкам, что хочет писать с них античных богинь-купальщиц, — обе страшно взволновались. Он обещал хорошо заплатить. Назвал сумму, действительно солидную и для него несколько обременительную. Незамужняя Танька вроде бы согласилась. Задернула светлые шторки на окнах, Христом Богом попросила никому из крестьян и соседей про это не говорить и, потоптавшись матерчатыми чуньками у лавки, тут же стала скидывать свой длинный розовый сарафан. Машка же заупрямилась. Хорошо Таньке, она девка незамужняя, а у Машки муж. Он, если узнает, убьет. Ни за что, Григорий Андреевич, ни за какие деньги, не станет она в таком бесстыдном виде перед ним…

— Да что ты говоришь, глупая? Видала ли ты античных Венер, чудо красоты?

Не видала она этих бесстыжих идолищ и видеть их не желает!

Танька, подрагивая от холода и прикрываясь рубашкой, уселась на скамейке возле окна. Григорий Андреевич, ощущая у себя за спиной жгучий, рассерженный взгляд Машки, попросил Таньку встать. И представить, что она входит в воду, ну, в речку Климовку, что рядом за бугром. Танька испуганно вскочила, хихикнула, выронила из рук рубашку и как-то неловко наклонилась вперед всем туловищем.

Он начал ее писать, не оглядываясь на Машку, которая осталась ожидать подругу. Вся фигура Таньки, полновато-округлая, белая, классических очертаний, съежилась от нестерпимого и непреодолимого стыда. Даже деньги, которые она мечтала получить, чтобы купить собственного телка, не могли умерить этот стыд. Да и сам Григорий Андреевич работал очень нервно, возбужденно, и было ему далеко не так радостно, как он предполагал. Каждая жилка в нем дрожала, в особенности, когда он представлял, что сзади сидит на лавке Машка и могло бы так случиться, что и она бы стояла сейчас рядом с Танькой, краснея и бледнея, пряча глаза, дрожа мелкой дрожью…И он почти радовался, что она заупрямилась.

Акварельный этюд с Таньки он рисовал не более получаса. Потом отвернулся, бросил кисти в стакан с водой и ушел в другую комнату. Возвратившись, застал Таньку одетой и повеселевшей. Отдал ей обещанные деньги и распрощался с обеими девками. На Машку он не смотрел. Христом Богом, — лопотала Танька повеселевшим голо-

сом, — не так уж она была испугана. И барину своему верила — не подведет, не сболтнет лишнего, сам ведь женатый, по вечерам с женой под ручку прохаживаются. А узнать ее на картине-то этой все равно нельзя — чудная, растопыренная, розовая, точно после бани, баба. Все равно из местных никто не узнает. А в Петербурге пускай видают, какие бывают в деревне девки, Венеры эти самые, от которых всякие болезни.

Танька ушла, а Машка не уходила, словно ждала чего-то.

—Что, Маша?

Спросил более строгим тоном, чем привык с ней говорить.

— Да я, да я, да я… для вас сделаю все-все, что пожелаете. Это я при Таньке не хотела. Красивее она телом, выше, полнее. Вот мне и не хотелось, чтобы вы нас сравнивали…

Григорий Андреевич не успел опомниться, как она уже стояла перед ним Венерой-купальщицей, и не закрывалась, как Танька, а напротив, словно радовалась, что он видит все ее маленькое худенькое ладное тело, загорелую шею и руки, и молочно-белую грудь, живот… Он не должен был так на нее смотреть! Это было нечестно. Он не для того ее звал, чтобы так смотреть. Она была натурщицей, и все. И важно было сделать быстрый эскиз акварелью, а потом перенести его маслом на холст и показать Роберу Арни. Что скажет маэстро? Григорий Андреевич стоял и смотрел на Машку. Забыл про бумагу и краски. Стоял и смотрел. А Машка закрыла глаза, выпрямилась и чуть-чуть покачивалась, словно пела про себя какую-то песню.

— Одевайся, Маша. Я устал. Сегодня больше не могу.

Он ушел в другую комнату и присел на край дивана. Девичьи прохладные руки вдруг его обвили, нежная Машкина кожа прижалась к его потертой бархатной тужурке, в которой он всегда работал.

— Неужели так отпустишь, Григорий Андреевич? Не видишь разве, что сохну по тебе? Муж у меня лютый, изверг настоящий. И не нужна я ему вовсе — девкой меня взял, девкой и оставил. А ведь женаты больше года. Все деньгу добывает. Ездит торговать. И я у него вроде кольца или ожерелья. Поглядит и уедет.

Григория Андреевича уже давно била неостановимая нервная дрожь. А тут он взволновался и застыдился пуще Таньки. Машка захотела снять с него бархатную тужурку. Он встал и осторожно, полуотстраняясь, привлек Машку к себе. Тихо поцеловал в белый гладкий лоб, потом в полные, сладкие губы. Они легли на узкий полосатый диван и немного полежали. И опять он полуотстранялся от прохладной Машкиной кожи. Он хотел было до Машки дотронуться, погладить. Но отдернул руку. Он был женат, предан жене и дочери, и у нее был муж, хоть и изверг, хоть и не любимый ею. Если бы дотронулся — за себя бы не поручился. Машка плакала тоненьким детским голоском. Он встал, принес из другой комнаты ее сарафан. И медленно, с осторожностью, словно боясь навредить Машке, надел на нее сначала белую рубаху, а потом розовый длинный сарафан. Больше на ней ничего не было, кроме матерчатых разноцветных чунек. Где-то он читал, что древние гречанки носили разноцветную обувь, были “пестрообуты”. Она ткнулась ему в грудь, он прижал ее к себе изо всех сил. Поняла ли она, что любима, желанна, обожаема?

Вечером он снова не пошел к себе в дом, а остался ночевать во флигеле. Но ранним утром, часов этак в пять, ворвался, задыхаясь, в свою с женою спальню, переполошив еще дремлющую Наталью. Давненько с ее Андреичем такого не случалось. Он исцеловал ей ручки, всю огладил, шептал нежности, — она принимала это в полусне и дивилась. У них нежностей не водилось. Замуж вышла она поздно и успела загодя охладить и закалить сердце, чтобы стерпеться с участью старой девы. И вот эта ее подмороженность не исчезла даже с годами замужества. А Григорий был слишком робок, застенчив, деликатен и смирялся с холодностью жены. Он сам был как “красная девица”, его нужно было хорошенько взболтать, как флакон с настойкой, прежде чем пускать во взрослую жизнь мужа и отца. Но Наталье не хватало ни огня, ни темперамента. Супружеская жизнь понималась ею как род некоего служения, где много обязанностей и огорчений. А радостей совсем мало, но это все же лучше, чем жизнь в приживалках или в монастыре. Муж у нее был добрый и спокойный, если бы еще не его увлечение. Впрочем, она в душе была рада, что увлекается он тихим делом — картинами, а не вином и картами, как ее покойный отец. Но тот был богатырь, красавец. А Григорий видом не особенно мужественен. Полноват, рыхловат и росту хотя высокого, но сложением не вышел. Нижняя часть туловища несколько оттопыривалась, да вот еще брюшко намечалось. Это его самого очень огорчало, так как он привык во всем ценить красоту. Лицо же имел бледное, серьезное и улыбался крайне редко. Зато уж если улыбнется, то весь просияет, и сразу видно — добрый барин. Добрый и надежный муж, отец. Честный. Чистый. Ни по чему не было видно, что еще и художник. Ни одной черточки в лице, в манерах. Разве что любил завязывать красивые галстухи и носил жилетки нежных тонов, а также тонкие бархатные тужурки. В нежно-серых жилетах отчаянно голубели его глаза под очками…

Ах, не видный, не видный мужчина был Травкин и жену себе выбрал не по красоте, а по душевной серьезности и сочувствию к его занятиям. Пожалел, что пропадает хорошая девица. И она с таким отчаянием за него ухватилась, что грешно было не оценить. Оценил — жили в мире и согласии. И вот даже через семь лет брака прибежал к жене рано-поутру, чтобы всю ее, сонную, исцеловать. Правда, прежде за ним такого не водилось. Может, выпил? Или в голову ударил запах красок, который она вообще не переносила, а Григорий почему-то любил? Нестерпимый ужасный запах. И всегда эти крестьянки краснорожие на холстах. Закралось в душу жены какое-то темное сомнение. И уже не спускала она глаз со своего Григория и даже ласковости его не радовалась — что-то тут да не так! Стала торопить его с отъездом. И дровишки у них к зиме не заготовлены, и матушка его ждет не дождется, не заболела бы, ожидаючи…

Григорий Андреевич запирал свой флигель на замок, а в сторонке, прижатый к стенке, стоял на траве увесистый сверток. Этюды этого лета, с которых дома зимой он намеревался писать картины. Мальчик-подпасок в высокой смешной шапчонке, писанный с дворового Ваньки, голубоглазого, бесхитростного паренька. Танька голой Венерой. И едва начатый по памяти этюд с Машей. Этот он особенно сторожил от посторонних глаз и обвязал бечевкой несколько раз. И все думал, оставить ли Машу Венерой или одеть в розовый длинный сарафан. Пусть для него, в воспоминании, она будет Венерой. Но работа над картиной сулила такое наслаждение и похвала Робера Арни представлялась столь отчетливо, что он сомневался, мучился, думал, передумывал, перекладывая основное решение на Петербург. На погрудном наброске Машка была совсем не похожа на себя с прежнего этюда. Та смотрела горделивым, насмешливым взглядом, а эта — сама кротость и доверчивость. Линии мягкие, нежные, обволакивающие и краски не смешанные, чистейшие. Нежный поворот загорелой шеи, розовеющие щеки и тоже розовые, прозрачные мочки маленьких ушей с точками голубых сережек. Никто еще так не писал крестьянок. Это он знал. Может, просто не попадались никому такие красавицы?

Он закрывал на ключ свой флигелек, а тут видит — идет издалека Маша, гонит теленка к пастбищу. Теленок худенький, юркий, белый с коричневым пятном на

лбу — загляденье. А Маша в простой серой домотканой рубашке, рукава закатаны до локтей, руки и ноги блестят от загара, лицо яркое, мокрое от жары, глаза белеют белками — прямо цыганка.

— Маша!

Она приостановилась. Теленок лениво поплелся дальше. Григорию Андреевичу словно бы и сказать больше было нечего.

— А муж твой где?

— Зачем вам мой муж, Григорий Андреевич? Он где и всегда. Вы же сами его в Воронеж торговать отпустили. Не вы, так Наталья Петровна.

— Маша!

Столько он вкладывал в это ее имя. Неужели не чувствовала?

Оглянулась по сторонам и прошептала истово, горячо:

— А я вас ждать буду. Хоть зимой, хоть летом. Одна у меня радость, что вы приедете.

И прошла мимо — тонкая, маленькая, в цветных чуньках.

Я приеду, приеду, Маша. И все будет, как ты пожелаешь. Иначе, зачем мне и жить на свете, если я не приеду? Это он твердил про себя, возвращаясь в дом, где уже были собраны вещи…

Современный исследователь творчества Григория Травкина, сотрудник Русского музея Вячеслав Шумский называл своего подопечного “тихим гением” и ставил в ряд с самыми крупными европейскими мастерами начала ХIХ столетия. Одна беда — мало написал, да все раскидано по провинциальным музеям, а то и в частных коллекциях. Шумский давно охотился за одним редким этюдом, о существовании которого знал по найденному им списку представленных Травкиным работ для очередной академической выставки. Этюд был к картине, которая Шумскому представлялась малоудачной, но совершенно неожиданной для внешне скромнейшего и тишайшего Григория Андреевича, — впрочем, он потому и был гением, что опровергал все внешние впечатления. Художник изобразил входящую в воду нагую крестьянку, обозвав ее Венерой. Видно, уж очень жаждал академических лавров. Думал, что на “Венеру” академики клюнут. Но не преуспел в этом, нет, не преуспел. Правда, некоторый шум вокруг картины в печати все же возник. Некто Кузьмин запальчиво хвалил Травкина за “реализм” (словечко только-только пущенное в ход), а академик Квасин не менее запальчиво хулил за то же самое. Этой работой Травкин был представлен на звание академика, которого так и не получил. В газетах писали, что Николай I, изволивший посетить академическую выставку, долго рассматривал травкинскую картину и вблизи, и на расстоянии, но не проронил о ней ни слова. Видимо, монаршее молчание и решило судьбу академического звания.

Шумскому было любопытно иное. Нагую женскую натуру этот тихоня стал писать одним из первых в русской живописи. Шумский просто бредил этюдом, где, наверняка, будут какие-то первичные импульсы, нервные токи, в картине уже зализанные нарочито академической манерой письма, потерявшие градус.

Один из сотрудников частной фирмы по продаже картин, случайный знакомец Шумского по какому-то застолью, тоже случайно знавший о необъяснимом пристрастии Шумского к второстепенному, как ему казалось, живописцу прошлого века Травкину, позвонил однажды вечером и бесстрастно сообщил, что этюд с обнаженной купальщицей недавно попал в коллекцию директора крупного банка (была названа фамилия). Шумский обалдел от неожиданности, загорелся, затрясся, взвился и через некоторое время уже сидел в удобном кресле, разговаривая с молодым белобрысым человеком непримечательной внешности. Бросалась в глаза только застылость, какая-то окаменелость черт. Одет он был элегантно, в светлый костюм, и спокойно курил сигарету.

— Нет, не продам.

— Зачем вам этот этюд? Голая крестьянка малоизвестного мастера. Она же плохо нарисована! В любом современном журнале есть фотографии, гораздо более откровенные (Шумский пытался вести разговор на языке “новых русских”).

— А вам зачем?

— Я занимаюсь этим художником профессионально. И уже много лет. Мне каждый клочок его холста интересен. Любой рисунок, этюд. То, что он в корзину выбрасывал, неудачи, брак — все.

Молодой директор, однако, продать этюд наотрез отказался.

— Мало ли кругом на картинках голых баб?

Вячеслав Шумский разгорячился и разозлился не на шутку, тем более, что он видел, как мало этот делец смыслит в искусстве вообще, и в живописи Травкина в частности.

Директор банка хмыкнул, пустил клуб дыма прямо в лицо Шумскому и прищурил непроницаемые глаза.

— Хотите, я вам скажу?

Шумский насторожился. Что же он услышал?

В этюде голая дама, тетка, девка (банкир долго искал слово, но так и не нашел подходящего) страшно стыдится, что ее изображают в таком виде. И художник, возможно, не думая об этом, показал этот ее стыд. Нигде больше владелец этюда такого не видел. Он забыл, как выглядит стыдящаяся женщина. Их нет ни в жизни, ни в журналах, ни на экране. И вот, когда ему хочется вспомнить, как она выглядит, он смотрит на этот, как вы говорите, плохо нарисованный этюд. Он понятно объяснил?

Шумский каким-то новым взглядом окинул белобрысого, невзрачного человека с лицом, словно закрытым железной маской, вежливо попрощался и хотел уже уходить, но, вернувшись, попросил хотя бы показать ему этюд. Директор банка и это сделать отказался. Она слишком стыдлива — понимаете? Боюсь, не выдержит взглядов двух взрослых мужиков. Он громко рассмеялся, с шумом поднялся с кресла, бросил сигарету в пепельницу, и нашему искусствоведу ничего не оставалось, как уйти…

Комментарии

Цикл "Гений места" Триптих №1 Энергия

Хочу выразить свою благодарность Вере Чайковской за интереснейшие концепции изложения материала. В рассказе Энергия есть указание на работы Савицкого, а именно на его картину "Ремонтные работы на железной дороге". Есть как-то коробяще звучащая фраза "как это сделал в свое время бездарный передвижник Савицкий.." Вы действительно как искусствовед считаете работы художника Савицкого бездарными, или это мнение героя рассказа. По контексту не поняла. Звучит как-то дилетантски,- бездарный.. На "наших деятельных гигантоманией Церетели" и то не прочитаешь такого. Поделитесь пожалуйста мнением на это.

Ответ

Разумеется, это мысли героя,хотя и мне эта картина кажется излишне подробной и сухой. По поводу Церетели мы с Вами сходимся, я писала о нем критически. А вообще благодарю Вас за внимательное и серьезное чтение!Вера Чайковская

Добавить комментарий