Художник, скульптор-анималист, писатель Иосиф Константиновский прошел сложный жизненный путь. Он занимался несколькими вещами одновременно и для каждого рода деятельности выбирал отдельный псевдоним. Обосновавшись в Париже, как скульптор он выбрал себе имя Джозеф Констан — на французский манер, а как литератор подписывался Мишелем Матвеевым — подчеркнуто по-русски.

Зачем он выбирал разные псевдонимы? Возможно, Констан имел плохой опыт, совмещая разные профессии. В мемуарной книге Город художников[1] рассказывается, как к нему в мастерскую забрел долгожданный коллекционер и был разочарован, увидев инструменты, никак не относящиеся к творчеству (Констан подрабатывал в Париже починкой зонтиков). Коллекционер сказал разочарованно:

— А я думал, что вы — художник,— и ушел, ничего не купив.

Выбор псевдонима — Мишель Матвеев — объясняется в статье Нюренберга «Встречи с Ильфом».[2] Когда в середине 1930х писатель Илья Ильф вернулся из Парижа, Нюренберг спросил, видел ли он там Константиновского — их общего друга по Одессе. Тот ответил:

— Видел, видел.

И Ильф мне рассказал, как они с Зосей Константиновским искали псевдоним для его книги «Воспоминания».

— Как вам известно, — сказал Ильф, — французы не любят книг с длинными фамилиями авторов. И не покупают их. Думали укоротить Зосину фамилию. Решили оставить ему половину «Констан». Но с этим псевдонимом он выступает как скульптор — на выставках. Остановились, наконец, на короткой, мною предложенной, сугубо русской фамилии — Матвеев.

Имя Мишель выбрано им не случайно. В письмах Констана Нюренбергу упоминается его сын Миша — Мишель, который остался в России. Речь шла либо о внебрачном сыне, либо о сыне от первого брака. В браке с Юдит (Идой), длившемся до конца его жизни, детей у Констана не было. Скорее всего, Констан взял себе литературное имя Мишель, чтобы выразить чувства к сыну.

***

Иосиф Константиновский родился в г. Яффе в Палестине в 1892 году. Его отец был родом из Одессы, но одно время служил механиком на российском судне, пришвартованном в Палестине. Беременная жена сопровождала его в путешествии и на корабле родила сына Иосифа. Вместе с ним они вернулись в Одессу. Константиновский-старший открыл механическую мастерскую, а позже примкнул к нарождавшемуся в России революционному движению. Иосиф обучался у отца ремеслу, что потом пригодилось ему при изготовлении деревянных скульптур, и с 14 лет помогал ему в подпольной работе. За антиправительственную деятельность Константиновский-старший был арестован и вместе с семьей выслан в провинциальный украинский город Елисаветград, где Иосиф подружился с Нюренбергом и стал интересоваться искусством. В 1914 году (на 10 лет позже Нюренберга) он поступил в Одесское художественное училище, а в Париж приехал лишь в 1923 году.

Нюренберг всегда опекал и поддерживал друга в его стремлении к искусству. Он привлек его к участию в Товариществе Независимых художников и совместной выставке 1918 г., а также к организации 1-ой Народной выставке детского творчества (1919) в Одессе.

В 1919 году в Елисаветграде произошел еврейский погром, когда прямо на глазах у Иосифа (Зоси) были убиты его отец и старший брат. Нюренберг писал:

Мать и отца я нашел в подавленном состоянии. После погрома они пожелтели и осунулись.

— Погибло много друзей и знакомых… — начала мать свой скорбный рассказ. — Убиты отец и старший брат твоего друга художника Зоси Константиновского… Говорят, что они были убиты на глазах Зоси, который чуть с ума не сошел. После похорон он куда-то сбежал …

Много печального рассказала мать в тот вечер. Медленно скатывались крупные слезы на ее голубую кофту. Отец курил и изредка шептал: «О, Боже мой! О, Боже мой! Где ты был во время погрома? Не стыдно тебе!». Молча слушал я сетования отца на Бога. В горле закипали слезы…

Уснуть долго не мог. Все ворочался с боку на бок. Передо мной возникали страшные картины убийства моих друзей, светлых и добрейших людей… Я отчетливо видел их мертвые, залитые кровью страдальческие и суровые лица.

Старик Константиновский — рабочий-большевик… Он прятал у себя революционеров, в их числе был известный подпольщик Довгалевский. Константиновский для всех нас был символом человека с чистым, отзывчивым сердцем. Невыразимо жаль Краснопольского… Он прожил в Париже двадцать три года и тянулся на родину, где думал спокойно дожить свой век… Его убили и раздели… А мой учитель! Мой первый «меценат»! Он собирал мои ранние рисунки. Трогательно следил за моими успехами. Радовался.

Остается только одно: отомстить за убитых…[3]

Пережив сильный шок, Иосиф навсегда покинул родину. Вместе с супругой Юдит он в 1919 году отплыл в Палестину на корабле «Руслан», в трюме которого коллекционер Яков Перемен увозил из Одессы ранние работы Нюренберга и других модернистов. Из Палестины через Египет, Турцию и Румынию Константиновский в 1923 году добрался до Парижа и поселился в Ля Рюше.

В Париже Констан делил свое время между скульптурой и живописью, подрабатывая мелким слесарным ремонтом. В конце 1920-х годов отчасти случайно, отчасти от финансовой нужды он занялся и литературой. Как и отец, Констан придерживался левых взглядов, которые были во Франции в моде. Поскольку он с детства хорошо владел французским языком, то получил через своих друзей — французских коммунистов и интеллектуалов — предложение описать начало Русской революции. Констан смело взялся за перо и за три недели подготовил книжку «Люди 1905 года»,[4] которая произвела хорошее впечатление. После этого Констан написал еще четыре книги, вышедшие в издательстве Галлимар, за одну из которых он получил литературную премию. Все пять книг имели автобиографический характер. Самая известная из них — роман «Загнанные»[5] — повествовала о драматичном бегстве семьи из России от погромов. Сильно поредев, семья с большими трудностями, в конце концов, оказывается во Франции. Еще при жизни автора роман был переведен на шесть языков. На русском языке произведения Матвеева не издавались.

Матвеев писал сухо, жестко, бесстрастно. Еврейский погром представлен так, будто русские люди, как дети малые, не знали, что творили. С одной стороны, они симпатизировали своим соседям, но при известных обстоятельствах могли и убить. Ничего личного, никакой неприязни. В романе «Загнанные» есть такой эпизод: главный герой прибегает домой и на пороге видит следы крови от смертельной раны, полученной старшим братом. А стоявшие рядом соседи, с которыми семья всегда поддерживала добрые отношения, смеются.

От этого книги Матвеева особенно страшно читать, поскольку становилось ясно, что автор писал то, что видел и пережил сам, о себе и о своей семье. Французский литератор, коммунист и политик А. Мальро,[6] комментируя роман «Загнанные», отмечал, что восточноевропейские авторы имели преимущество перед западными коллегами: им достаточно было писать правду, ничего не придумывая, не работая над стилем. А в аннотации к роману на английском языке сказано: «То, что для обычных людей читается, как роман, для большинства евреев — автобиография».

Из-за подобной манеры повествования писатель Олег Юрьев причислял Матвеева к родоначальникам экзистенциализма с их отстраненностью, обманчиво безразличным отношением к происходящему. В частности, в романе почти нет имен, не только друзья остаются безымянными — можно лишь догадываться, кто имеется в виду,— даже свою жену, которая не раз спасала всю семью, он не называет по имени, а просто пишет «моя жена»:

Равномерность и сдержанность интонации, тон отчета, спокойного регистрирующего наблюдения — наблюдения как бы со стороны, даже когда речь идет о себе самом, о самых близких и о самом страшном — и, может быть, даже особенно когда о страшном! — таков повествовательный стиль французского писателя Мишеля Матвеева, он же одесский художник Иосиф Константиновский, он же парижский скульптор Жозеф Констан. Нельзя сказать, что мысли, чувства и оценки рассказчика скрываются от читателя или выводятся за скобки как нечто малосущественное. Напротив, они честно регистрируются и обстоятельно описываются, но так отстраненно, так равномерно, так почти равнодушно, что на душе становится зыбко и знобко…[7]

Удивляют три обстоятельства. Первое — Матвеев сразу писал на французском языке, настолько он хорошо им владел. Второе — его романы лучше более поздних рассказов, что случается редко: начинающие авторы обычно переходят от малой формы к большой, а не наоборот. Наконец, три его почти забытых романа сравнительно недавно переведены с французского на немецкий язык — в 2010– 2016 гг.

Рудольф фон Биттер, автор всех немецких переводов и сопроводительных статей, задается вопросом, кем следует считать Констана — художником, скульптором или литератором? Сам Констан видел себя в первую очередь скульптором и, как Нюренберг в 1911 году, мог бы заявить: «Литература — мой отхожий промысел». Однако Рудольф фон Биттер явно предпочитает в нем писателя.

Дж.Констан. Обезьяна,Голубь, Пеликан

Хотя в романе «Город художников»[8] речь идет о многих знакомых, в частности, из Ля Рюша, автор чрезвычайно эгоцентричен и полностью сосредоточен на себе. Матвеев-Констан пишет о своем становлении как художника, о любовных переживаниях. Остальные играют второстепенную роль. Под часто возникающими абстрактными «соотечественниками» подразумеваются выходцы из России. Приехавший в Париж в конце 1920х его друг «Нюрен» (так Нюренберг иногда сокращал свою фамилию) упоминается мимоходом:

После долгих лет обучения живописи я не решался заявить о своей высокой миссии. Я бы покраснел, если бы меня представили как художника. Вспоминаю Нюрена, когда он только приехал в Париж в своем просторном костюме из особо грубо выделанной ткани и задел меня своим напоминанием:

— Но ты — художник, ты — настоящий художник!

Я никак не мог заподозрить бы его в неискренности или лести. И просто стоял перед ним, как скромный новичок. А он был так переполнен собой, так самодоволен. Возможно, ему нравилась моя неуклюжесть по сравнению с ловкостью ремесленников нашей отсталой провинции. Но кто, обладая оригинальным талантом, не считался бы новичком?[9]

Встретившись с Нюренбергом в 1927 году, Констан отметил его слишком широкий костюм, выглядевший в Париже нелепо. Нюренберг, придавая значение одежде, иногда попадал впросак. В похожей ситуации он оказался, когда впервые поехал в Париж в 1911 г., о чем он с юмором рассказывал в интервью Дувакину:

Но первое, что мне нужно было сделать, — это, конечно, пальто. Я связываюсь с лучшим портным в Елисаветграде. Он достает лучший материал и шьет мне лучшее, как он говорил, в Елисаветграде пальто. Причем он мне говорит так: «В этом пальто вы можете показаться в Париже. Там, вероятно, даже будут интересоваться, кто вам сшил такое пальто». Я покупаю себе костюм, небольшое белье и éду…

На второй день я надел пальто и ждал Теодора (Федера — прим. автора О.Т.). Он пришел ко мне. Поглядел он и говорит: «Слушай, Амшей, в этом пальто я с тобой не пойду никуда, ты производишь нищее впечатление. Это провинция. Где ты его достал?» Я говорю: «Ну, сшили мне». — «Ты его должен скинуть». Я говорю: «Как же? А в чем же я останусь?» Он говорит: «Я тебе, во-первых, дам одного покупателя на пальто, а потом мы достанем. У тебя есть мелочь?» Пришел какой-то покупатель и оценил в пять франков. Пальто мне стоило сорок рублей… Вот первые мои неудачи… И так началась парижская моя жизнь.[10]

Несоответствие мироощущений Констана и Нюренберга, обусловленное их пребыванием в разных мирах, не омрачило их дружеские отношения. Это прочитывается в теплом письме Констана, написанном своему другу незадолго до его второго посещения Парижа:

Дорогой Амшей!

Мне хотелось сейчас же ответить на твое письмо. Но я втянулся в организацию выставки в Каире. При моем характере — не оставалось ни одной минуты.

Я рад за тебя, что ты нашел спокойствие в таком тихом углу, как Шардэн. Для себя желаю того же. Жалею, что ты истолковал письмо, как апологию кубизма. Я хотел быть объективным. Надеюсь, что ты скоро будешь в Париже. И там и тогда убедишься, что это еще живая ткань, что нет преемников, которые уходили бы так далеко— к Шардэну. Есть здоровое и непосредственное направление, здоровые из Союза русских как Зегонзак. Конечно, в них больше любви, жизни и вкуса. Жалею, что расстояние охлаждает мысль. Убежден, что в большом мы во многом сходились бы.

О себе я расскажу в другой раз.

Ты не представляешь себе, как приятно мне читать твои письма. Хочу верить, что наша переписка продолжится.

Помимо того, что ты, как всегда, меня интересуешь, мне приятно беседовать по-русски. Здесь это удовольствие я получаю редко.

Рад буду письмам от Дэви[11] и Миши.[12]

Как это случилось, что Володя, прекрасный парень, так вдруг оборотился? Думаю, что здесь недоразумение.

Дорогой, старайся написать от меня Мишель. И пиши.

Твой Зося.

Привет Полине Николаевне.

У меня две девочки – одна сестры, другая – брата. Обе очень милые.

Зося.

Из следующего письма Констана видно, что к середине 1930-х он уже выпустил три книги, которые были хорошо встречены читателями. Однако его дела как художника и скульптора оставляли желать лучшего. В письме он сообщал, что хотел бы вернуться в Россию. Однако возникали сомнения в его откровенности. Отвечая на письмо Нюренберга, он догадывался, что его ответ мог быть прочитан компетентными органами. При том, что Констана, как и многих эмигрантов, тянуло в Россию — он тосковал по старым друзьям и родным местам — он не делал никаких попыток вернуться обратно.

Париж, 1936–1937

Мой дорогой Амшей, получил твою открытку. Очень она меня обрадовала. И ты такой же живой (всем интересуешься) и о сыне написал. Отвык он от меня. Так и быть. Только бы жил интересно.

В прошлом письме ты меня спрашивал, почему не возвращаюсь. Тянет меня в Россию очень. Только в здешней дохлой жизни теряешь всякую энергию. Для работы еще есть. А так, чтоб хлопотать… Когда Довгалевский[13] жил, это было очень просто. Он меня знал. А теперь ходить, хлопотать, ждать. Не доведу до конца. Так и не начинаю.

Чем я здесь живу? Разными вещами. Была тут у меня выставка деревянной скульптуры. Продал кое-что. Сейчас приглашают на выставку в Лондон, работаю на нее. Потом – я три книги написал. Имели успех, перевели на несколько языков (первые две, а третья только что вышла). Так что, как видишь, обмануть себя есть чем, работы по горло. К осени у меня будет выставка живописи. Есть заказ на книгу историческую… Только вот в свободное время чувствуешь неладное: не весело.

Ты просишь каталоги Druot. Но продажи сейчас редки, и я в точку не попадаю. Впредь, для тебя, постараюсь быть внимательным.

Почему ты ничего не рассказываешь о Давидке, Полине, о твоей дочке. Наверное, уже большая.

Уехали отсюда художники: Альтман, Генин. Повстречайся с ними. Расскажи о своей работе. Пошли снимки. Что делают Храковский,[14] Файнзильберг?[15] Встретил здесь я Ильфа. Но у него ничего о брате не узнал. Пошли мне адрес Храковского. Кланяйся Налево. Пиши о нем.

Часто видаю Федера. Он вечно молодой.

Теперь так: если хочешь переписываться, пиши чаще. Иначе — как с другого света письма получаешь. Неожиданно очень.

Целую тебя и кланяйся всем твоим близким.

Зося.

***

Во время фашистской оккупации Франции Констан с женой уехал из Парижа в район Пиренеев — сначала в кантон Казобон, недалеко от границы с Испанией, где стал работать на ферме. Позже, взяв имя Мобей, он устроился на фабрику керамики вблизи города Тарб. В 1944 году Констан вернулся в Париж, а с 1950 года он регулярно посещал Израиль.

После войны Констан приобрел известность как скульптор-анималист, полностью перейдя от живописи к скульптуре. Его начали приглашать в лучшие парижские салоны, а в некоторых французских городах установили на улицах его монументальные работы. Среди них — скульптурная группа «Лошади» в парижском пригороде Курнёв, о которой критик Жан Роллен писал в своей статье 1964 г. Удивительный Ноев ковчег скульптора Констана:«Они бегут, они бегут лошади Констана» и назвал ее «шедевром движения и жизни».[16]

Критик уподобил Ноеву ковчегу двухэтажную мастерскую на Монпарнасе, где Констан трудился 35 лет и где были собраны скульптуры самых разных зверей. Вначале интересы Констана ограничивались местной фауной: птицами, кошками, собаками. Постепенно он перешел к более экзотическим животным, таким как пумы и тигры. Особую слабость Констан питал к обезьянам, которых старался очеловечить. Недолюбливал слонов. Изображал даже крыс и рыб. На первом этаже мастерской хранились тяжелые каменные или большие деревянные скульптуры; наверху были легкие изделия. На второй этаж мастерской вела крутая металлическая лестница, которая «звенела как ксилофон», когда по ней поднимались. Все детали мастерской действительно наводили на мысли о Ноеве ковчеге.

В 1950 году мастерскую Констана посетил его старый знакомый, искусствовед Марк Бернар, оставивший поэтические воспоминания о встрече:

Констан улыбается (он всегда улыбается), откидывает своевольным жестом левой руки седую прядь со лба: его красивые карие глаза полны света. Этот свет не только от лампы. Свет приходит издалека, изнутри. Потому, что он счастлив находиться здесь, в своем корабле, между голубем и обезьяной, в двух шагах от гиены и тигра… У Констана удавшаяся жизнь, без греха. Он в раю, его ноги в деревянной стружке …[17]

Известно высказывание скульптора Огюста Родена: «Скульптуру никогда нельзя считать законченной». Констан выражался похожим образом: «До тех пор, пока скульптура находится в моем ателье, она не может считаться законченной. Она всегда в процессе изменения. .. Я могу забыть о ней, но однажды я обнаруживаю ее за занавеской… И возвращаю на рабочее место. Я меняю ее линии, форму. Она сразу получает приоритет над всеми другими работами».[18]

1964 год стал для Констана успешным. Вышла большая статья о нем в газете Юманите. В том же году мэр израильского города Рамат-Ган предоставил ему бесплатную мастерскую. Он стал жить на два дома — парижский и рамат-ганский. Наступила пора процветания.

Фото из газеты Юманите (13.09.1964), статьи Ж.Роллена Удивительный Ноев Ковчег скульптора Констана. Слева направо: Констан в своем ателье, Констан с женой Идой (художницей, закончившей Художественную академию Киева) в мастерской.

***

В 1965 г. Констан познакомился с писателем Юрием Трифоновым, который с женой Ниной Нелиной — дочерью Нюренберга — приехал с туристической группой в Париж. Надо отметить, что к творчеству своего тестя Трифонов относился скептически, хотя признавал незаурядность его личности. «С ним было интересно разговаривать», — повторял он. При этом живописью Трифонов всегда интересовался. Он сам хорошо рисовал, в детстве посещал художественную студию, а позже собирал книги по искусству. На книжной полке в его кабинете на видном месте стоял большой том в красивой обложке с выбитым именем: «Cezanne». Сезанн был любимым художником Нюренберга.

Свое предвзятое отношение к тестю Трифонов перенес и на Констана. Не вникнув, что Констан — по большому счету признанный художник и писатель, чьи произведения переведены на несколько языков, Трифонов увидел в нем законченного неудачника (совсем по-другому он описывал свой визит к Марку Шагалу в 1980 году в рассказе «Посещение Марка Шагала»):

Десять лет назад в Париже я искал одного художника, который переселился в Париж до революции. Он начинал когда-то вместе с Марком Шагалом и другим художником, оставшимся в России, который дал мне адрес и просил передать привет Шагалу и этому второму. Шагал оказался на юге, второго я нашел на окраине Парижа. Он был анималистом, теперь уже давно не работал. Жил на пенсию. Это была абсолютная безвестность и почти нищета. Его дочь жила с семьей в Ницце, в Париже он был одинок. В квартиру на второй этаж вела железная лестница вроде пожарной, только приставленная к дому не вертикально, а наклонно, и я подумал: ну и ну! Как же он подымается, старик? Шел дождь, железные ступени скользили под ногой, как намыленные. «Когда дождь, — подумал, — он не выходит из дома».

Комната была одновременно мастерской. Все знакомо, как везде, как в старых мастерских в доме художников на Верхней Масловке, где я прожил пять лет: гипсы, подрамники, кушетки, запах краски, электроплитка, на которой стоял чайник. Анималист был глубоко стар, общителен, мил, покоен. Говорили о художниках, с которыми он начинал. Он сказал: «Марку повезло. Художник он неплохой, особенно синий цвет у него хорош. Но в общем-то повезло…» Анималист говорил спокойно. Это было его твердое убеждение, выношенное годами в мансарде, куда вела железная лестница, похожая на пожарную. «Но все-таки, — заметил я, — Марк кое-чего добился в своей области, не правда ли?» — «Повезло, — твердил анималист. — Были художники гораздо сильнее. Среди нас был такой Кремень. Слышали эту фамилию?» — «Нет, не слышал». Анималист воодушевился; «О, замечательный художник! Бесспорный мастер! Ну что вы, вот это настоящий художник! Кремень. Жаль, его никто не знает». — «Почему ж так случилось?» —«Просто не повезло…»

Я не знаю, что именно надо делать для того, чтобы повезло. Ну, работать, разумеется…[19]

Возможно, Констан почувствовал покровительственные интонации Трифонова типичные для выезжающих за границу советских интеллигентов, но задет этим нисколько не был, тем более что как художник он полностью состоялся. Он передал посылку своему старому другу и письмо.

Париж, середина февраля [1965 г.]

Дорогие Полина и Амшей.

Письмо Амшея привело все мои чувства в радостный беспорядок. Отвечая вам на письмо, не знаю, с чего начать. Хочется задать вам еще тысячу вопросов насчет вас, хочется рассказать о себе. Чувствую, что сразу всего не сделаю.

Кратко о себе. Семья Morhange’a (семья моей младшей сестры), которая состоит из четырех человек – жива, тудолюбива, но на счет здоровья хромает. Моя старшая сестра была депортирована, мать умерла. Мы? Как будто ничего, но старость сказывается. Работаю я много. Ида два года не брала кисть в руки.

Очень мне понравились твои рисунки, Амшей! Очень мне понравилась Неля, ее муж, ее девочка.[20] А что с Давидкой?

Посылаю вам каталоги последних выставок моих. Я с большим удовольствием просмотрел фотографии, что ты, Амшей, дал Rollin’y.[21] Тот же Rollin мне обещал найти перевод книги Трифонова. Если он, Трифонов, читает по-французски, я пришлю ему мои книги. Их уже вышло пять.

Запыхался… Я вам скоро еще напишу, перед отъездом за границу. А сейчас спешу, должны прийти за письмом и посылкой. Целую вас всех и крепко.

Constant

P.S. Rollin надеется устроить выставку твоих рисунков в Париже.

Вскоре Нюренберг получил из Рамат-Гана открытку и письмо от старого друга с отголосками недавней встречи с его родственниками.

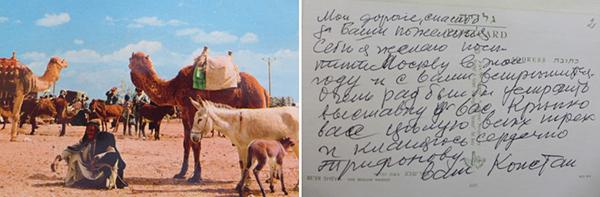

Открытка Констан–Нюренбергу, Рамат-Ган, Израиль 1966. Архив Нюренберга в Отделе Рукописей Третьяковской галереи

[Рамат-Ган, начало 1966 г.?]

Мои дорогие, спасибо за ваши пожелания. Себе я желаю посетить Москву в этом году и с вами встретиться. Очень рад был бы устроить выставку у вас. Крепко вас целую всех трех и кланяюсь сердечно Трифонову.

Ваш Констан

Письмо Констан–Нюренбергу, Рамат-Ган, 1966. Архив Нюренберга в Отделе Рукописей Третьяковской галереи

[Рамат-Ган, 7 июля 1966 г.]

Дорогие мои, да, мое здоровье намного улучшилось. Чтоб добиться этого, мы уехали на несколько месяцев сюда в теплый климат. У меня здесь квартира и большая мастерская, где я уже начал работать. Конечно, не целый день стоя, как раньше — по несколько часов и больше сидя.

Очень опечалила новость о смерти брата Амшея.[22] А ваше здоровье, как оно? Напишите нам подробно. Мне доставило большое удовольствие, что Амшей начал писать книгу воспоминаний. К сожалению, отсюда я не могу ничего тебе послать. Пошлю тебе, когда вернусь в Париж. Видел ли ты номер «Humanite Dimanche», посвященный большей частью мне.

Дорогая Полина, дорогой Амшей, как и вы, целую вас крепко, крепко и еще крепче. Ваш Constan.

P.S. Привет вашей дочери и зятю. Рады будем их встретить в Париже. Вернемся в Париж в конце марта

В 1969 году Констан умер в Париже. Похоронен на кладбище Банье.

Случилось то, что в его романе «Загнанные»: сначала бесконечная череда несчастий, гонений, бюрократических барьеров. И, наконец, когда жизнь наладилась и пришло признание — неожиданные болезни и смерть.

Сейчас в рамат-ганской мастерской Констана в Израиле открыт его музей (дом-музей «Бейт-Констант»), который я все надеюсь когда-нибудь посетить.

Дом-музей Жозефа Констана в Рамат-Гане (Израиль).

Вместо заключения

Нюренберг прожил в России длинную наполненную событиями жизнь с женой Полиной, всегда занимаясь любимым делом — живописью. Он пережил почти всех своих близких друзей, писал статьи об искусстве и трудился над воспоминаниями. Его можно было бы назвать счастливым человеком, если бы не ранняя смерть единственной дочери Нины Нелиной (1923–1966), солистки Большого театра.

Писатель Трифонов в присущей ему манере емко, одной фразой охарактеризовал поздние годы жизни своего тестя:

За двадцать лет было много чего: война, эвакуация, голод, смерть близких, тревога за дочь, прежние враги сгинули, новые народились, и незаметно, как ночной снегопад, упала старость…[23]

В личных бумагах Нюренберга нашлось стихотворение неизвестного автора

Не надо мечтать,

Надо в очередь встать

И если счастье, увидев меня, улыбнется,

Значит, звезда надо мною проснется…

Надо, друг мой, в очередь стать и молча ждать.[24]

Сразу после смерти Нюренберга состоялась памятная выставка его работ в зале МОССХа на Беговой ул. 7–9. Туда пришел основатель Нукусского музея (Узбекистан) Игорь Савицкий и приобрел 75 работ. Теперь этот музей, который носит его имя, часто называют «Лувром в пустыне». В 2004 г. в московской галерее «Ковчег» прошла персональная выставка двух братьев Нюренбергов — Амшея и Давида. В следующем году Музей Русского Искусства в Миннеаполисе, Миннесота, приобрел дюжину его полотен, а в 2006 году на ретроспективе «Одесские парижане» в Рамат-Гане были представлены 15 его ранних произведений из коллекции Якова Перемена, вывезенной в 1919 г. в Палестину. Никто не знал об их существовании — сам Нюренберг уверял, что уничтожил свои авангардистские холсты, — и вдруг они появились на свет. Эту же экспозицию показывали в Нью-Йорке, Киеве и Одессе. В 2009 был основан интернет-музей Нюренберга www.amshey-nurenberg.com, а годом позже вышла 600-страничная книга его воспоминаний Одесса–Париж–Москва.

Остается только ждать, что еще приготовит судьба художнику Нюренбергу.

А.Нюренберг, 1916. Белые паруса. Частное собрание «Одесские парижане».

Февраль 2020 г.

[1] Michel Matveev (1947) La cité des peintres. Paris, Edition Atlas. Немецкое издание: Das Viertel der Maler, Bonn, Weidle, 2016.

[2] А.Нюренберг. Встречи с Ильфом. В кн. Одесса — Париж —Москва. С. 450

[3] А.Нюренберг. Одесса – Париж–Москва. С. 190.

[4] Michel Matveev (1929) Hommes de 1905 russe. Paris, Les Revues.

Немецкое издание: Die Armee der namenlose Revolutionäre. Rußland 1905, Bonn, Weidle, 2014. https://archive.org/details/sc_0000947806_00000001704236/mode/2up

[5] Michel Matveev (1933) Les traqués. Paris, Gallimard. Немецкое издание: Die Gehetzten, Bonn, Weidle, 2010.

[6] Андре Мальро (1901–1976) — французский писатель, герой Французского Сопротивления, министр культуры в правительстве де Голля (1959 — 1969)..

[7] Олег Юрьев (2010). Равномерная поступь несчастья, или роман с сигуранцей. Мишель Матвеев о жизни в страшном сне. Лехаим, № 8 (220). https://lechaim.ru/ARHIV/220/yuriev.htm

[8] Michel Matveev (1947) La cité des peintres. Paris, Edition Atlas. Немецкое издание: Das Viertel der Maler, Bonn, Weidle, 2016.

[9] Michel Matveev. Das Viertel der Maler. Bonn, Weidle, 2016. S. 46 (пер. с нем. О.Т.).

[10] Виктор Дувакин (1969) «Амшей, в этом пальто ты производишь нищее впечатление». Архивная беседа Виктора Дувакина с Амшеем Нюренбергом, часть 1. https://www.colta.ru/articles/art/22453-amshey-v-etom-palto-ty-proizvodish-nischee-vpechatlenie.

[11] Дэви (Давидка) — Давид Нюренберг (1896–1964), младший брат А.Нюренберга. Как художник он работал под псевдонимом Д.Девинов.

[12] Миша (Мишель) — возможно, сын Констана от первого брака. Предположительно в качестве литературного псевдонима он взял себе имя сына — Мишель.

[13] Довгалевский, Валериан (1885, Украина — 1934, Париж) — участник революционного движения, советский дипломат, нарком почт и телеграфов РСФСР.

[14] Храковский, Влалимир (1893–1984) — живописец, художник-оформитель, педагог. В 1917 году учился в Одесском художественном училище, был близок к «Бубновому валету», дружил с Маяковским. Умер в Москве.

[15] Файнзильберг, Михаил (1896-1942) — художник. Два его известных брата — художник Сандро Фазини и писатель Илья Ильфа. Михаил умер от голода в Ташкенте в эвакуации в 1942 году.

[16] Jean Rollin (1964) La merveilleuse arche de Noe du sculpteur Constant. L’Humanite Dimanche, 13 Sept 1964 (No. 838), pp. 1, 14, 16 (пер. с фр. О.Т.).

[17] Michel Matveev Das Viertel der Maler, Nachwort , Weidle Verlag, 2016, Bonn, S. 221-22 (пер. с нем. О.Т.)

[18] Там же (пер. с фр. О.Т.).

[19] Ю.Трифонов. Начало. В кн. Собрание сочинений в 4-х томах, М., Худ.литература, 1987, т. 4, сс. 547–548

[20] Девочка — это я. Видимо, Нелина и Трифонов привезли показать Констану мое фото, мне было тогда 13 лет. — Прим. автора О.Т.

[21] Жан Роллен — автор статьи о Констане в газете «Юманите».

[22] Девинов (Нюренберг) Давид (Дэви) — умер в июне 1964 года в Москве.

[23] Ю.Трифонов. Посещение Марка Шагала, там же, с. 233.

[24] Записная книжка А.Нюренберга. Из частного архива.

Добавить комментарий